杜维明:王阳明思想形成的岁月

http://www.newdu.com 2024/11/30 11:11:42 凤凰网综合 杜维明 参加讨论

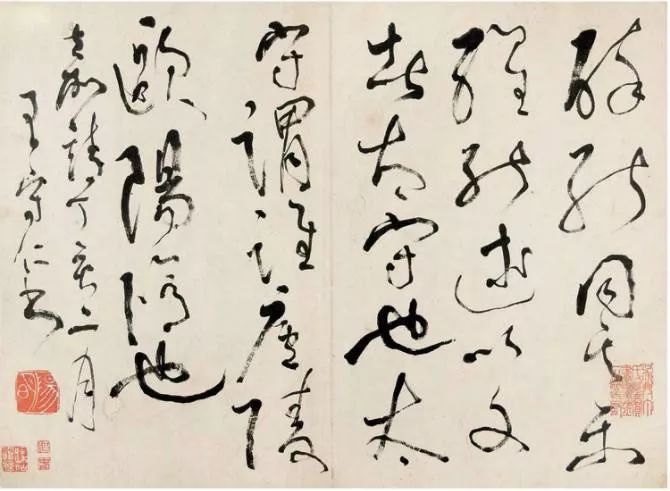

五百年前的王阳明(守仁)是儒学传统中最活跃的思想家之一。他生活在十五六世纪的明代中国,其学说从根本上重塑了儒家思想的结构,对后世产生深远影响,即使在当代中国仍然有着清澈的回响。 但是,阳明的青年时代动荡不安,两次会试落第;在道教的生长术和禅宗的出世实践中找寻生活的意义,半途而废;申斥宦官刘瑾而被停杖,当众受辱;流放贵州,在偏僻地区过着孤独而艰险的生活。 阳明思想形成的岁月,是认真探寻和痛苦经验的时期,包含了大量精神和学术的游历。他通过真诚的努力,想实现一种人格理想,以超越社会和历史的限制。阳明在具体的社会关系世界对自我实现的追求,体现出一种热切的人类关怀。  王阳明立像 1502年返家前,吟诗填词的天赋和对军事谋略的爱恋,无疑是守仁精神生活中最突出的特征,但这两个方面只代表他青年时代的个性中两个外显的特征。从发展的观点看,守仁的青年个性的一个更细微、更持久的方面,是他的伦理-宗教情操。但是,探讨守仁的人生经验的“内心维度”绝不是一件轻易的工作。一方面,有关史料是有问题的。恰当评价守仁的精神发展所需的关键资料,似乎都带有传奇的色彩。具有批判偏向的历史学家,把它们统统当作不可证实的圣徒传似的东西丢在一旁。应该承认,任何试图凭借这类材料来解释守仁的内心情操的做法,都冒着主观随意的风险。然而,如果我们不在这个方面做努力,青年守仁的探索之路就有一个重要维度会被湮没,他的思想成长的整幅图画就缺少一个重要的视点。 实际上,在传统中国的学术中,多数历史记叙都把守仁的青年时代描述为精神探索的时期。明代思想的研究者有一个顺理成章的看法:“少有大志”的守仁一定经过了一系列思想试验。的确,守仁最好的朋友湛若水在为他撰写的墓志铭中特别强调,他经过了“五溺”才最后找到儒学之路:“初溺于任侠之习;再溺于骑射之习;三溺于词章之习;四溺于神仙之习;五溺于佛氏之习。正德丙寅,始归正于圣贤之学。” 无论如何,在寓居洪都期间,守仁的精神生活似乎发生了根本的转变。有充分的证据表明,那时他的精神取向从外部世界的成就(如兵法领域)转移到了关于自我知识的细微感觉和不可言传的经验。 然而,应该注意,守仁的“溺”不一定符合一个前后相继的序列模式。虽然有些学者尝试按守仁的具体的注意力转移来给他的成长年代分期,但这些尝试过于粗略,远离他的思想成长的复杂性。事实上,甚至在沉溺于游侠之习前,守仁已经接触过道家了。他修习长生不老术,似乎也早于他沉溺于词章之习。更重要的是,对道家长生术的迷恋,不仅出现在他的早期生活中,而且在他的其他一些迷恋消失之后仍然存在了很久。守仁“溺”于道家,是对更持久、更深刻的东西的内心要求。这种要求受支撑的层次,与他的其他几类迷恋有质的不同。这里我们感兴趣的,是他在北京街头路遇一位相士的故事所具有的丰富含义。据说,这件事发生在他说出第一等事为做圣贤这句名言之前不久。 这个故事说,守仁十一岁时,一天在街头与鸟贩子发生争执,一位相士碰巧路过。他一见守仁的面相即生感触,于是买了一只鸟送给他,并免费为他相面。相士的话充满了道家的隐喻: 须拂领,其时入圣境; 须至上丹台,其时结圣胎; 须至下丹田,其时圣果圆。 而且,这位相士还劝守仁学会控制内心并守护他的非凡的天资,以便使他的远大前程应验。据说,这个充满希望的“任务”(分)深深地打动了守仁的心,以至于他时常沉浸在冥想之中。 柳存仁教授系统地研究了明代思想中道家的自我修炼。他有力地论证,道家对守仁的成熟哲学的影响是很突出的。按照柳存仁的分析,上述语境下的圣贤肯定是一个道家用语。其含义是明代文人不难理解的。胡须的长度大概指这种修炼所需要的时间。“须拂领”指而立之年,上、下丹田可能分别暗指四十岁和五十岁。由于成为一个合格的道士,必须有一个长期不懈的自我修炼过程,所以上述时间表差不多覆盖了整个人生。当然,还要理解一点:一旦整个过程完成,人生能大大地延长。入圣境是为结圣胎打基础,结圣胎只能通过炼“气”来培养。在“内丹”传统中,这种修炼将最终导致结圣果,不同于炼丹术的“外丹”派。这一切都表明,至少在那位相士的眼里,如果守仁坚持不懈,他有天资修成道家的长生术。 由于得到证实的历史证据很少,我们很难断定守仁在青少年时代沉溺于对这种长生术的迷信,但一些有价值的资料表明,他获得了一些关于长生术的知识。《年谱》说,守仁十七岁时到洪都(今江西南昌)迎娶诸氏,她的父亲是江西布政司参议。结婚那一天,他路过一个道观,看见一个道士盘腿坐着。“即而叩之,因闻养生之说,遂相与对坐忘归。”这段记事还说,守仁忘记了回家,第二天才被人找回家。这种奇异的举止似乎说明道家养生术曾吸引过守仁的注意。实际上,阳明接触大众化的道家是不可避免的,这在其家庭传统中自有根源。他的高祖的偏好,特别是他的祖父的生活倾向,创造了一种同道家精神相适宜的气氛。 然而,就这段故事本身而言,我们很难说明他对道家的自我修炼的兴趣何以在结婚的那一天特别凸显出来。我们是不是应该接受传统的解释,说他意外地巧遇道士、应邀修炼了一番养生术呢?有人解释说,他只不过是忘了回到新娘身边,岳父不得不派人把他叫回去。对于这种解释,我们不应该提出疑问吗?这种异常行为需要说明。 按当时惯例,守仁的婚姻在他见到未婚妻之前很久就由两家安排好了。而且,他还要千里跋涉,从北京来到江西这块陌生的土地举行婚礼。这不仅是他第一次到洪都,而且是他第一次离父远行。自从守仁十岁时随父亲移居北京后,他父亲一直把他带在身边。作为一位在外省身居高位的学者—官员的女婿,这个新角色使他感到不安。此外,他对当地习俗非常陌生。他不能用当地的方言流利地交谈,这一定产生了严重的焦虑。他这段十八个多月旅居他乡的日子,似乎充满了孤独和无常的感觉。关于守仁的夫妻生活,几乎没有任何记载,但现有的历史资料提供了一个重要的事实:虽然做夫妻三十六年有余,但他的妻子并没有给他生个孩子。 虽然他在结婚日的异常举止一般地说可以理解为他逃避同异性的亲密接触,具体地说可以理解为他逃避新娘,但由于缺乏历史证据,在这个特殊事件上任何关于性无能的说法都似乎是牵强的。另一方面,传统的历史学家从来没有把性抑制的想法当作一种可能的解释。他们相信,守仁能够平淡地对待他的新婚,是在仿效他父亲的公共形象。他父亲是克己,特别在“性”(女色)方面是克己的典范。归根到底,所有这些考虑,都不与通常的解释相冲突。按通常的解释,那时守仁是一个十六岁的青年,充满了好奇心。他是如此专心地沉浸在同道士进行交流的直接经验之中,以至于压倒了其他的事情,包括他的婚典。 无论如何,在寓居洪都期间,守仁的精神生活似乎发生了根本的转变。有充分的证据表明,那时他的精神取向从外部世界的成就(如兵法领域)转移到了关于自我知识的细微感觉和不可言传的经验。这种转移的一个明显的表现是他每日练习书法,这种艺术与他的远祖王羲之有着特殊的联系。据说,守仁有十六个月埋头于这种古老的艺术。练书法就如同练习一种高难度的乐器一样,是极费工夫的。它要求一心一意、坚持不懈和艺术鉴赏力。磨墨、握笔、运笔、章法等技巧,都只有经过多年的艰苦训练才能掌握。无疑,临帖是学习书法艺术的必经之路。然而,一旦领会了那些方法,就有了进行创造性的改造和表现的无穷可能性。大概就是在这个意义上,许多行家相信,一个人的书法就是他的个性的最真实的表现。 据记载,守仁用完了他岳父的官署中所存的好几箱纸。后来,守仁对他的学生议论:“吾始学书,对模古帖,止得字形。后举笔不经落纸,凝思静虑,拟形于心,久之始通其法。”宋代儒学大师程颢曾经说过:“吾作字甚敬,非是要字好,只此是学。”在评论这句话时,守仁问道:“既非要字好,又何学也?”守仁的反问引出了一个著名的教导:学习的主要目的是养心。 无疑,当守仁在洪都一天不断地勤练书法的时候,他还没有意识到练习书法的深刻的精神含义。但即使是在那个时候,练书法也不只是提高书法技巧的一种方式。对于他来说,这也是一种自我训练的方法。这里所涉及的心理和生理过程,如静坐、调息、全神贯注,肯定是与道家对自我修养的理解相容的。如今,守仁的草书仍然受到高度赞扬,他的一些墨迹被中国和日本的鉴赏家们视若珍宝。然而,很少有人了解,他之所以成为一位有成就的书法家,部分是因为拒绝把书法技巧看作目的本身。我们甚至可以说,他有意用书法来训练自己,这使他能够超越职业习气,从而形成自己的特殊风格。  王阳明书法 由于当时朱熹的哲学遗产具有压倒一切的影响力,不能设想他会对朱熹的学说提出严重的挑战。事实上,哪怕是背离朱熹的思想路线一点点,他也没有想过。这部分地解释了格物实践的失败何以会给守仁造成如此严重的迷失。 1489年,守仁的思想生活的转变达到了一个重要阶段。那时他十七岁,对娄谅作了一次拜访。这位先生无疑是当时最出色的儒家学者之一。这件事发生在他携妻子回故乡余姚的途中。他们在广信稍事停留,去拜访这位年长的哲学家。娄谅同他讨论了宋儒的思想,特别是朱熹的“格物”概念。娄谅指点说,圣贤必定可以通过学习做到。这深深地打动了守仁的心。《年谱》和《阳明先生行状》都认为,这个事件是阳明生活中的一个里程碑;《年谱》还进一步认为,守仁探求儒家学说从此开始。在这里,圣贤肯定是一个儒学概念,圣贤之路要以朱熹的致知为具体标志。娄谅是吴与弼(康斋,1391—1469)的弟子。吴与弼把学者与农夫的生活结合在一起,而娄谅则以讲修身出名。吴与弼拒绝担任任何官职,以便更专心地投入一个不受政治权力影响干预的伦理-宗教领域。娄谅同他的老师一样,也过着一种遁世的生活,专注于读书、作文和教书。在学术上,他关注的焦点是“四书”“五经”和宋代大师的著作。娄谅在守仁造访两年后去世,但他们之间的联系通过娄谅的家庭延续了数十年。1519年,平定宁王叛乱后,守仁为宁王的妻子举行了一个隆重的葬礼。如此厚待一位叛臣的配偶,的确有些反常。但据说,她多次规劝宁王打消造反的念头;而且,她是娄先生的女儿。 次年,即1490年,守仁的祖父去世,他父亲从京城返家治丧守孝。娄谅的教导对守仁精神生活的影响现在明显地表现出来。在父亲的课教之下,他与堂弟和妹婿一起攻读儒家经典。白天,他同他们一起按照既定的规划读书学习;晚上,他自己研读先秦的哲学和历史著作,常常读到午夜。他进步之快,使同窗感到惊讶。他们后来才知道,他的真正目标并不在科举。他关心的事情似乎超出了外在的功名。以前,他生动活泼、合群、好玩笑,现在他变得庄重少语了。起先,他的堂弟和妹夫以为他只是在做样子,后来他们终于接受了他的严肃,在他面前变得收敛多了。 1492年,即第一次会试落第的前一年,守仁的思想发展经历了另一次重要的飞跃。这时,他仍然痴迷于朱熹的思想方式。虽然他广泛阅读了宋代儒学大师的著作,但他遇到的最大挑战是朱熹说的一句话:普遍原则(理)在一棵树或一根草上面也有体现。我们知道,这样一个简单的陈述下面有着朱熹的深层信念:成为圣贤的最佳道路,是通过一个系统的求知步骤。这要求研究自然现象和获得客观真理。在这里,我们可以初步了解到一个根本问题,守仁后来对朱熹的格物概念的批判就是由此衍生出来的。从孟子起,儒家就断言人的内心本性足以使他成为他应该成为的人。如果成圣贤必须要有一个向外界学习的过程,那么,这一论断具有什么意义呢?当然,那时候守仁还没有意识到他最终会同这位宋代大师起冲突。他不仅没有设想这种可能性,而且当他把朱熹的教导付诸实践的尝试毫无成效时,他还深深地自责。 《年谱》中的一段故事,可以说明这种戏剧性的处境。《年谱》说,几年前,由于力求理解朱熹的格物学说的努力失败了,于是守仁和他的一个朋友给自己定了一项任务:研究他父亲官署庭院里的一丛竹子。他的朋友用了三天时间孜孜不倦地研究了面前的对象之后放弃了。守仁感到他的朋友大概没有足够的力量来进行这项研究,于是他自己来做这件事情。他连续做了七天。最后,他精疲力竭,病倒了。这里面既有心理上的沮丧,也有身体上的疲劳。的确,据说他对于自己没有体会朱熹的格物是如此失望,以至于他儿时做圣贤的心志受到严重的动摇。他感到他根本没有成圣贤的“天分”。他太“力弱”,没法效仿朱熹的人格理想。据《年谱》记载,在这次深切的困惑之后,他随了世俗的大流,专心于辞章之学了。 有几位现代学者援引了守仁格竹子七天的事来说明,守仁在经验科学的研究方面,具体地说是在观察技术方面,是天真幼稚的。他们草率地指出守仁不晓得归纳法。然而,指责守仁没有实验精神,是无的放矢的。即使朱熹对格物的本来阐述,也只有伦理-宗教的意向,而没有认识论的意向。实际上,守仁从未想到要把建立一个认知理论或获得一套知识的理论这个问题当作目的本身,朱熹也没有这样想过。他们都很清楚,所谓“闻见之知”是有用的。但是,对于他们来说,圣贤之路只能通过内心经验去发现,这要求有一个内在的精神转变的过程。而且,按照朱熹的教导,格一物,不论是一种自然现象还是人的活动,都是内在的自我觉悟的前提。因此,当守仁去格竹子的时候,他实际上是在进行一种精神上的探索:如何把一种具体的自然现象的客观理解同自我实现的内心关怀联系起来?换句话说,他陷入了一个永久的哲学困境,即解决自我知识与外部知识之间的张力问题。用儒学传统的词语来说,即解决“内”与“外”之间的冲突问题。从理论上说,他可以采取其他许多思想路线。但是,由于当时朱熹的哲学遗产具有压倒一切的影响力,不能设想他会对朱熹的学说提出严重的挑战。事实上,哪怕是背离朱熹的思想路线一点点,他也没有想过。这部分地解释了格物实践的失败何以会给守仁造成如此严重的迷失。他真诚地相信他本人在某个基本的方面不够格。 《年谱》报告说,1498年,二十六岁的守仁经受了另一次精神危机。按照这段叙述,修习辞章之学使守仁处在痛苦的迷惘之中,他决定放弃这种无用的努力。此后,他感到茫然无措,不知如何开始新的探索。他在他的同辈群体中绝望地寻找有益的朋友,但却与他们的道德信条格格不入。他渴求精神上的指导,但找不到一个给他启发的老师。万不得已,他只好再一次向朱熹的著作屈服。有一天,他读到朱熹给光宗皇帝(1190—1194年在位)的奏疏。朱熹说:“居敬持志,为读书之本;循序致精,为读书之法。”这些话使守仁深受启发,他后悔自己虽然求学严而博,却完全没有遵循一个循序渐进的读书程序。他也没有通过一个有规则的和逐渐的内在自我改造过程达到精通。他还感到,他对于求学的炽烈激情,实际上导致他心地多变。不真正理解朱熹的格物观,就不可能进入圣贤的领域。 于是,守仁再一次决定领会朱熹的教导。他采取了“循序致精”的办法,一次专注于少数几个问题。他相信“循其序”,即可“得渐渎洽浃”。可以推测,他不会固执地迫使自己理解一物的内在结构,好像他的生命依赖于这个东西似的。相反,他会让事物渐渐地浸入他的心灵,以便他能够从多维的观点认识它的多变性。以前,他相信通过体验竹子里面蕴涵的理,他就能够获得关于他自己的更好的知识。现在,他相信通过系统有序的研究而不是灵感,可以达到他所追求的结果。不幸的是,如何通过外在的研究达到内在的自我实现,这个根本问题还是一点也没有得到解决。用守仁的话来说,“物理与吾心终若判而为二”。朱熹设想,通过不懈地研究各种自然现象和人事中的理,内部和外部世界之间的障碍就可克服。这也许是一个过于理想化的说法。 前文说过,守仁所处地位使他不能对朱熹的思想方式的有效性提出质疑。他用自己的经验来理解朱熹,却连遭失败,这使他不能全心全意地接受朱熹的教导。事实上,他对朱熹的格物说的疑惑背后所隐藏的,是他的孜孜不倦的追求。他进行精神探索的认真严肃的态度,迫使他深究自己的内心经验。倘若他知道他在那个层次上不可能“体验”格物,他就会尝试新方法,并使自己适应新处境。由于他没有认识到朱熹在这个方面的学说是不能与所要求的自我修养的实际过程相配合的,所以他只好自责。结果,他的自我形象变得黯淡无光,他越来越难以达到内心的平静。  王阳明故居 据这段逸事的另一种叙述,朱熹实际上被看作儒学的讲师。这一陈述隐含着对这位宋代大儒的严厉批评。讲师可能善于辞令,口若悬河,但由于他的内心经验的品质仍然离儒学的典范教师的理想有差距,所以他还不能以他的全部身心来讲学。 按照《年谱》,一段时间的沉郁忧闷之后,守仁又病倒了。他更强烈地相信自己没有成为圣贤的“天分”。他对朱熹的格物学说产生的迷惘经验,使他在道家的养生术里寻求内心的宁静。 关于守仁与道家的联系,现有的材料中有两段逸事,虽然很难认定其真实性,但它们似乎反映了那时候守仁的内心情感的性质。这两段逸事所讲的事情发生在1501年,守仁会试及第并任文职官员已有两年了。那是他身居官位、心绪不宁并继续寻求精神满足所产生的反响。在奉命到江北处理公务期间,守仁专门访问了九华山。这是一个理想的隐居场所,由于景观奇美而闻名于世。据说,他在那里会见了一个名叫蔡蓬头的道者。蔡蓬头由于善养生而声名远播。 蔡蓬头善谈仙,待以客礼请问。蔡曰:“尚未。”有顷,屏左右,引至后亭,再拜请问。蔡曰:“尚未。”问至再三,蔡曰:“汝后堂后亭礼虽隆,终不忘官相。”一笑而别。 对于守仁来说,“官相”一词即使说不上侮辱,也必定令他心乱。那时他身不由己,置身官场事务,这一指责一定特别尖锐。显然,对于守仁,外在的官场应酬和内在的精神修养之间的冲突是一个深有体会的现实。如何承担政治责任而同时又不落一副令人生厌的官相,成为后来他偏重的一个课题。用道家的话说,问题是在俗事缠身时保持“朴真”的纯洁。于是,守仁面临着真正的生存选择:如果他决定继续做官,那么他就必须使自己脱去官相。虽然做官不一定与他的内心追求相冲突,但肯定会使他的精神进步更加困难。 当然,你可以把守仁急于同那位道者交谈的事解释为一个古典两分的表现:儒家在朝,道家在野。或者说,在这一具体事例中,道家悠闲恬淡。但这样的解释忽略了守仁的精神追求的严肃性。第二段逸事清楚地表明了这一点: 闻地藏洞有异人,坐卧松毛,不火食,历岩险访之。正熟睡,先生坐傍抚其足。有顷醒,惊曰:“路险何得至此!”因论最上乘曰:“周濂溪(敦颐,1012—1073)、程明道(程颢)是儒家两个好秀才。”后再至,其人已他移,故后有会心人远之叹。 当然,这段逸事的一个可能来源是守仁本人。大概守仁在回顾自己的精神探索的往事时,他的学生做了记录。 我们知道,周濂溪和程明道两人属于宋代最杰出的新儒学思想家。尤其值得注意的是,他们创造性地吸收一些道家和禅宗(程度稍低)思想,丰富了儒学遗产。他们的精神努力在许多方面预示着守仁后半生的精神取向。还应该指出,许多思想史家论证说,守仁实际上属于程明道传统,而朱熹则是程颐(伊川,1033—1107)的真正继承者。在儒学传统中,把周濂溪和程明道挑出来给予特别关注,并不是信口开河。它有一个审慎的意图,即降低朱熹的重要性。的确,据这段逸事的另一种叙述,朱熹实际上被看作儒学的讲师。这一陈述隐含着对这位宋代大儒的严厉批评。讲师可能善于辞令,口若悬河,但由于他的内心经验的品质仍然离儒学的典范教师的理想有差距,所以他还不能以他的全部身心来讲学。  王阳明《传习录》 我们不可能完全确定,守仁在1502年离职前是否实际上已经以这种方式在思考;也不能确定,这个故事是否只代表一种回顾,即当守仁的哲学立场牢固树立之后,把他的后期观点投射到早期。当然,他对朱熹的反思也许还没有如此清晰明确,但就他在格物问题上的亲身经历而言,我们似乎可以稳妥地说,那时守仁已经深深地进入这类问题之中了。 *文章节选自《青年王阳明:行动中的儒家思想》“第一章探寻”(杜维明著生活·读书·新知三联书店2017-10)。 原标题:杜维明:王阳明思想形成的岁月 来源:三联书店三联书情(微信号sanlianshutong) (责任编辑:admin) |