【贾庆军】王阳明心学之结晶"四句教”中的天人奥秘

http://www.newdu.com 2024/12/15 01:12:48 儒家网 贾庆军 参加讨论

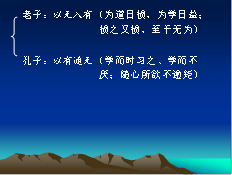

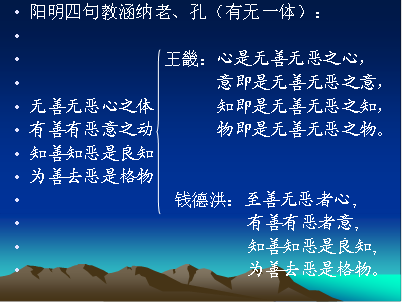

原标题:"四句教”中的天人奥秘 作者:贾庆军 来源:作者授权 儒家网 发布 原载于 《天一文苑》2017年第二辑 时间:孔子二五六八年岁次丁酉九月十八日丁酉 耶稣2017年11月6日 作为中国历史上罕见的全能大儒,王阳明这个名字可谓是家喻户晓了。他本名王守仁(1472-1529),字伯安,号阳明子,世人称其为“阳明先生”。他出生于浙江余姚,其一生可谓传奇人生,其文治武功达到了极致。这些在其它著述中都有提到,我们就不赘言了。 在传统社会,能够和其相媲美的,可能只有曾国藩了。但曾国藩无论在思想上还是在军事上,都略逊一筹。在思想上,阳明创立了“心学”;在军事上,阳明更是百战不殆。然而阳明最为看重的,还是前者,他所有的言行皆是其践行良知心学的结果。被日本军国主义者奉为“军神”的海军大将东乡平八郎,随身携带着写有“一生伏首拜阳明”字迹的腰牌。籍着阳明思想给他的灵感,使其在1904-1905年的日俄海战中大获全胜。这一战也成就了近代亚洲国家对欧洲强国的首次胜利。 这让我们不禁好奇,阳明思想真得有这么神奇么?众所周知,阳明的主要学说乃是心学,而其心学之结晶乃是“四句教”,这在学术界中已经是老生常谈了。其四句为: 无善无恶心之体, 有善有恶意之动, 知善知恶是良知, 为善去恶是格物。 在这如佛家偈语似的“四句教”中,隐藏着什么秘密呢? 一 “四句教”是每一个研究阳明学说的人必谈的问题,其被谈论的频繁程度就可想而知了。然而,正因为它被谈得过多,反而会形成某种对它的僵化理解和遮蔽,其本义反会彰而不显了。如清初大儒黄宗羲所说,“学问之道,以各自用得著者为真……古人之学者,其不轻授至此,盖欲其自得之也。即释氏亦最忌道破,人便作光景玩弄耳。此书未免风光狼藉,学者徒增见解,不作切实工夫,则羲反以此书得罪于天下矣!”(《明儒学案·发凡》)阳明心学面临的正是这样的问题。阳明心学及其术语人们已经烂熟于胸了,“良知”、“知行合一”、“心物一体”等概念也是信手拈来。而且,人们普遍认为,心学就是言心的。但正如梨洲所说,如果没有下一番功夫,轻松搬来搬去一些概念和术语,而不从自己内心深处体悟或体验到此概念和术语之真义,就将它们把玩成了光景。对心学最大的遮蔽也在于此。 当我们翻开阳明文集时,发现他真得是在谈心么?在笔者看来,阳明谈得不是心,而是天(世界或宇宙)。他所谈的心乃是从宇宙角度来看的心,而非人身上那颗孤零零的道德心。“四句教”所讲的也是宇宙之奥秘,其中蕴含着一个锦绣天地,它依然还未被完全发掘出来。如此看来,这四句真是非同小可。 二 在这四句中,最难懂的是第一、二句,这两句道尽了宇宙、人、物之间的关系及其特性,同时也阐明了善恶之问题。 我们先来看第一句:“无善无恶心之体”。 一般人都将这个心之体看做是人心之良知。然而阳明所说的良知是分为两个层面的:天理良知和人心之良知。而本源只有一个,即天理良知。人心之良知只是天理良知在人心上的体现。如此,人心之良知就有了宇宙论上的基础。阳明这些话表达的都是这个意思,如他说,“人孰无根?良知即是天植灵根。”“性是心之体,天是性之原。尽心即是尽性。”“天理在人心,亘古亘今,无有终始,天理即是良知。”(《传习录》) 对阳明来说,天理良知就是宇宙本源,化生了天地万物,“夫良知一也,以其妙用而言谓之神,以其流行而言谓之气,以其凝聚而言谓之精。”“良知是造化的精灵,这些精灵,生天生地,成鬼成帝,皆从此出,真是与物无对。”(《传习录》)精、气、神乃天理良知之三种不同表现形式。精为阴,气为阳,阴阳之用为神,这三者乃是化生天地万物之基础。这三者相结合,造出了天地万物,包括鬼神和人,无所不有,而这三者同归于良知这一造化精灵。 那么,这一天理良知有何特征呢?阳明说,这一良知与太虚相若,其化生了天地万物,与万物一体。太虚之特征是:昭明灵觉、圆融洞彻、廓然无碍、齐庄中正、文理密察、溥博渊泉,“夫惟有道之士,真有以见其良知之昭明灵觉,圆融洞澈,廓然与太虚同体。太虚之中,何物不有?而无一物能与太虚之障碍。盖吾良知之体,本自聪明睿智,本自宽裕温柔,本自发强刚毅,本自齐庄中正文理密察,本自溥博渊泉而时出之”(《文录》)。简单可归纳为:自然流行、生生不息,“良知之虚,便是天之太虚。良知之无,便是太虚之无形。……天地万物俱在我良知的发用流行中,何尝又有一物超于良知之外能作得障碍?”(《传习录》)。 而天理良知这一太虚自然状态,就是“无善无恶”之状态。此“无善无恶”并不是不区分善恶,而是一种“至善”状态。万物之自然本然,就是“至善”或“无善无恶”,“至善者性也,性元无一毫之恶,故曰至善。止之,是复其本然而已。”(《传习录》)。“性一而已:自其形体也谓之天,主宰也谓之帝,流行也谓之命,赋于人也谓之性,主于身也谓之心。”(《传习录》)这里的“性”说得就是天理良知,因此,性之本然至善也就是天理之本然状态。 天理及其所化生的天地万物之自然本然状态就是“至善”和“无善无恶”,具体到人更是如此。对阳明来说,人及人心之良知乃是天理良知的核心所在——人是天地之心。看这一段: 先生曰:“你看这个天地中间,甚么是天地的心?”对曰:“尝闻人是天地的心。”曰:“人又甚么叫做心?”对曰:“只是一个灵明。”“可知充天塞地中间,只有这个灵明,人只为形体自间隔了。我的灵明,便是天地鬼神的主宰。天没有我的灵明,谁去仰他高?地没有我的灵明,谁去俯他深?鬼神没有我的灵明,谁去辩他吉凶灾祥?天地鬼神万物离却我的灵明,便没有天地鬼神万物了。我的灵明,离却天地鬼神万物,亦没有我的灵明。如此,便是一气流通的,如何与他间隔得?”(《传习录》) 这一段是阳明语录中极为难懂的,学者们往往将注意力集中在阳明“你只在感应之几上看”这一句,并将它看做万物一体的基础。这一段常常被阐释为主观的想象、情感上的共鸣、人自身仁心的放大、或者心体道德实践之感应等等。而按照我们所理解的天理良知来说,这里描述的是阳明天理良知或太虚本源已发之结果。天理良知化生为天地万物,而人之良知则是良知天理化生之精华与核心所在,是为天地之心。在天地万物皆由太虚化生而来这一角度看,我们就理解阳明万物一体、理气合一、知行合一、体用合一、心物合一、未发已发合一、内外合一之宗旨了。所谓的理、知、体、心等不过是化生后宇宙之头脑,而气、行(身)、用、物等则是躯干。头脑和躯干乃是一个浑然整体,头脑并不是虚寂抽象之存在,必在躯干中显。天地万事万物浑然一体,而其中头脑或心脏就是人心之良知或“我的灵明”。在这一意义上,没有“我的灵明”(宇宙之心)的存在,天地鬼神万物(宇宙躯干)皆不会存在,而离却天地鬼神万物(宇宙躯干),“我的灵明”也将不会存在。 要注意的是,阳明在说“我”的灵明之时,可能指的是作为一个灵明物种的“我”来说的。而不是说,一个人不存在了,世界就不存在了。按照阳明的逻辑,作为宇宙之心的人类若毁灭了,宇宙有可能就不存在了。如果说有一天人类被灭绝了,或许说明人类仍不是通达天理的那个精灵物种。真正与宇宙一体之物种,将会洞察宇宙间一切细微之变化,“用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤”(《庄子·应帝王篇》),从而与整体共存。如果人不是天地间最为灵明之物,人也就不具备通达最高天理之能力了,人之自高自大(尤其是现代人)也就不攻自破了。假如宇宙间出现了一个更灵明的物种,比人类更加能体悟扩充良知天理,那么决定天地存在的就将是这一物种了。按此逻辑,其实天地万物皆以自己的体悟来扩充着天理,都参与了宇宙的存在和扩展。人现今开展出来的存在也是要证明他是天地间唯一的灵明存在。人类能够长存的前提就只有不断努力去体悟和扩展那存在于自身和万物中的天理。 由此我们也就能理解阳明那段更令人费解之话语了:“你未看此花时,此花与汝心同归于寂。你来看此花时,则此花颜色一时明白起来,便知此花不在你的心外。”(《传习录》)人与花的关系就是已发万物中人心良知与物的关系。人心乃万物之头脑,物为躯干,本为一个整体,若没有头脑,自然也就没有躯干,所以,花离开我的灵明就像没有头脑的躯干一样,了无生机,没有真正的存在,只有头脑(心)和花相遇时,生意才显现出来。而我的灵明没有花时也不会涌现和存在。人与天地万物的关系都是如此,两者都从太虚而来,本为一体,发用后则是如头脑和躯干之相依想存,缺一不可。 关于人与万物的关系,还有一段交代得更细致,“人的良知,就是草木瓦石的良知。若草木瓦石无人的良知,不可以为草木瓦石矣。岂惟草木瓦石为然?天地无人的良知,亦不可为天地矣。盖天地万物与人原是一体,其发窍之最精处,是人心一点灵明,风雨露雷,日月星辰,禽兽草木,山川土石,与人原是一体。故五谷禽兽之类皆可以养人,药石之类皆可以疗疾。只为同此一气,故能相通耳。”(《传习录》)阳明在此说得更为明白,万物一体、知行合一、体用合一等思想的前提是天地万物与人“同此一气”。而此“一气”是就良知天理发用处而言的。在已发中,良知天理已经融入万物中。在此发用一气当中,人心之灵明是良知天理发用最核心处,所以说,人乃天地之心。人的良知不在,天地之心就不在,天地也就不成其为天地。 既然人乃天地之心,人心良知乃天理良知之凝结所在,那么人心之体(性)与天理就是一致的,如前所言,“性一而已:自其形体也谓之天,主宰也谓之帝,流行也谓之命,赋于人也谓之性,主于身也谓之心。”(《传习录》)这里的“性”其实就是天理良知,其赋予人也可称为“性”,人之性也即人心良知。性也就具有两个层面:一个是天理层面的,一个人心层面的。如果说“良知”是就存在层面来说的,“性”就是从道德层面来说的,只是说法不同,本为一个。 既然天理良知为“无善无恶”或“至善”,那么人心之良知或性(心之体)也就是“无善无恶”的。如此,“无善无恶心之体”就顺理成章了。 具体到人心上,其“无善无恶”或“至善”之表现又具有自己独有的特点。人心之发用可表现为七情,七情之自然本然就是“无善无恶”,“喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲,谓之七情,七者俱是人心合有的……七情顺其自然之流行,皆是良知之用,不可分别善恶,但不可有所着。”(《传习录》)所有的情感必须保证其自然本然、自然流行,遵循良知太虚之自然,如此就是至善状态,也可说“无善无恶”。一旦执着于某种情感,则会破坏自然流行状态,如此,就有了善恶之分了。这是我们接下来要说的。 对于四句教的第一句,我们总结如下:这一句明是在说心体,但实是在说天理。心体之无善无恶必须从天理之无善无恶这一本源状态来看,才好理解。天地万物包括人都是天理之产物,万物和人遵循天理之自然本然状态,则是“无善无恶”或“至善”的。作为天理良知之凝结所在,人心之良知尤其能体悟并体现这一至善存在。而作为天地之心,人之存在决定着万物之存在样态。但在天理良知之视角下,人并不能肆意妄为。这就既保证了人之创造性,也限制了其无法无天。只有当人们遗忘了本源时,才会片面夸大所谓的人之主体性和创造性。对阳明来说,人的创造性只不过是要不断体悟宇宙之自然本然,推进和发展之。若人之行为不合自然本然,则如老子所说“不道早已”。这里的“自然”不是有形现实之自然,而是先天之自然,它既与万物一体,又不为万物所拘。因此,遵循自然天理并不会让我们成为现实自然的奴隶。 三 第二句:“有善有恶意之动”。 在理解这一句之前,我们先了解阳明对善恶之认识,他说: 至善者,心之本体。本体上才过当些子,便是恶了;不是有一个善,却又有一个恶来相对也。故善、恶只是一物……善、恶皆天理。谓之恶者,本非恶,但于本性上过与不及之间耳。(《传习录》) 在阳明这里,宇宙万物(包括人)在其本然或自然状态中,皆是无善无恶的,或是至善的。这一“至善”概念也可用一般意义上的“善”来表达。换句话说,万物之本然或自然就是善,也可说是只善无恶的。没有另外一个恶与善对立存在。那么恶又是什么呢?恶不过是本体至善(或善)状态的过与不及,恶因此就不是独立的存在,它不过是善的一种扭曲的体现。在此意义上,阳明才说,善恶本是一物。只不过一个是宇宙万物的本然自然存在,一个是本然自然状态的偏差(过与不及)。 如此,我们就看到了阳明的一种极为高明的善恶观念:(一)阳明所说的善恶与寻常主观道德善恶理论有本质区别。阳明所说的善恶是天地万物(也包括人)的一种本然自然状态,善恶从不会离却天地万物而抽象的存在。而现代道德却是以一种人为的主观抽象法则来凌驾于客观事物之上,以理论上的抽象应然来裁判实存之或然。这种主客观对立产生的善恶道德就具有了一种随意性。而阳明的善恶道德观则超越了主客体之对立,心物为一、知行为一、体用为一,如此才更接近善恶之本源;(二)阳明的无善无恶并不妨碍有善有恶。无善无恶是至善之自然本然状态,也可以说是只善无恶之状态。但此自然本然状态在流行过程中的偏差(过与不及)就成了恶。但恶并不是善的对立物,毋宁说恶是善的转化物。 遍查迄今为止的几种主要的善恶观念,对其作出如此精微之阐释的,并不多见。在西方思想中,惟有尼采和阳明有几分相似,但内核又有不同。我们稍后会说。 那么过与不及又怎么产生的呢?这就是阳明所说的“意之动”。那么什么是“意”,何为“意之动”呢? 这里的“意”,仍要从天理良知的角度来理解。如前所述,整个宇宙的存在就是一个良知天理之存在(理一而已),其中理气合一、心物合一,如果良知不存在,整个宇宙也将不存在。在天理良知中,也即太虚中,一切自然本然,无善无恶。而在其发用流行、化生为万物之后,就是一个意或气的世界,已发现实中的一切存在,无论是有形之物还是无形之物,皆属于意或气,皆是意、气之流行。按照前面所述良知之两个层面来说,作为宇宙本源的天理良知已发之后为气,而心体之良知已发之后为意。如同心体良知乃天理良知之枢纽,意也是气之枢纽。而天理良知和心体之良知本为一,则意与气也为一。所以,已发之世界可以说是意的世界,也可以说是气的世界。 虽然都属于“意”,但不同层面的意之功用是不同的。“夫良知一也,……以其流行而言谓之气”说得是第一层面的“意”,这是万物之总体,包括人;“理一而已。以其理之凝聚而言则谓之性,以其凝聚之主宰而言则谓之心,以其主宰之发动而言则谓之意,……以其明觉之感而言则谓之物”(《传习录》)说得是第二层面的“意”,是发用后的万物之灵明所在,即人之良知发用后所成之“意”。人之意包含知(认知,不同于良知)、情(七情六欲)、意(意念、意识)等,其能感物、触物、格物。刘宗周恰是以已发中的意及其知来取代阳明本源之良知,这是对良知和意之关系不明的结果。 良知与意之关系就清楚了。由于意是已发状态,就有形质所累,因此,意就有可能顺良知自然而行,也有可能有过与不及。于是就产生了诚意和私意之区分。这就是“意之动”的后果。此处之“动”,可以分为两种“动”:一种是循良知之动,此时之动乃自然本然之动,其动是天则流行,亦即理之静,乃为至善。此动可谓诚意;一种是不循良知自然天理之妄动,此时“动即为欲”,即为恶。此动可谓私意。此私意的出现在阳明看来是很难避免的,他说:“然至善者,心之本体也,心之本体那有不善?……心之发动不能无不善,故须就此处着力,便是在诚意。”(《传习录》) 关于阳明的未发和已发,顺便交代一下。对阳明来说,天理良知是宇宙本源或本体,但是这一本源并不是超验的或先验的,它与现实宇宙始终合为一体。这一本源未发之时,就像一颗种子(太虚),而已发之后,种子化为大树,即为宇宙整体。太虚和宇宙本是一个,没有超验或先验与经验之分,只有未发和已发之分。而未发和已发也不是截然分开的,未发和已发是一个天理良知(或性)的不同阶段之状态,而这两个状态本为一个存在。在未发之中,已蕴含万物之根苗,可说未发已发为一、万物乃一;已发之后,良知(或性)化生为天地万物,与万物为一,性气融为一体,亦可说未发已发为一。这就解决了其生成之先后和逻辑无先后的矛盾。虽然万物一体,但本源和具体之物仍有本末之分。良知之本源性和优先性是阳明特别强调的,而现象界不过是通达本源的基础,因此,要说阳明良知之学为一元论的话,其更切近“理一元论”而非“气一元论”。阳明认为良知天理,即太虚,乃是宇宙之本源。也可以说理是万物之本源。而气并不是外来之物,它是理之流行所成。理气乃为一体。然而理之优先和本源性是清楚。如阳明所说,良知(理)由闻见(气)显,但不由闻见(气)生。而毋宁说理化成气。因此,阳明时刻强调格物致知时要注意从头脑着手,而不是从气着手。即使实在工夫是在气或物上,但理之优先性却是明确的。这是为了避免人们陷入枝节或气质物欲之中,从而悖逆理或天道。然而阳明的良苦用心还是被后继者们(气一元论者)给冲破了。 由于意即是气,阳明也将“意之动”(与良知不动相对)称为“气之动”(与性或理之静相对)“无善无恶者理之静,有善有恶者气之动。不动于气,即无善无恶,是至善。”。这里的动静也是相对的。对阳明来说,天理良知和气无时无刻不在动。而当理或气皆循天理自然本然之状态而动时,也称为静,此即为“理之静”或“动而无动”;而当其不循自然天理而妄动时,则为“动即为欲”。所以,“意之动”和“气之动”若循天理而真动,则是至善的;若其不循天理而妄动,则为过与不及,即为恶或欲。然而意、气之妄动是不可避免的,在其流行过程中,固着或滞留于已发事物,受僵滞的形象或观念影响,难免在知、情、意、物上产生过与不及。 如此,我们就知道了四种善恶观:一种是总体上的和根本上的过与不及;三种具体工夫层面的过与不及。 根本意义上的善恶,如前所述,整个宇宙依循良知天理而动,则为至善,也可以说是善。而不遵循良知天理,僵滞于方所,产生气之妄动,则出现了自然至善状态的过与不及,也就产生了恶。 这根本的善恶在具体工夫层面又有具体之表现,这就是人之知、情、意等方面的善恶。首先,在知的方面。阳明把知分成了本然之知和闻见之知。而在这两种知当中,都包含了我们所有的知识,包括存在知识和善恶知识。在阳明看来,存在和价值是一体的。对天地万物的自然本然状态的认知就是本然之知,本然之知同时也是善的知识。而驻留于方所的知属于闻见之知,如果固执于这些枝节知识并以其取代更完整和更根本的知识,其知就成了恶。而本然之知也即良知。现今的所谓科学知识也在良知范围之内,如果这些科学知识真正揭示了宇宙自然本然之奥秘,其知也善;若其固步自封、夜郎自大,把科学搞成科学主义,则是恶之知。 其次,情感上的喜怒哀乐好恶等只要依循自然良知天理,则为善,若妄动于气,着了一分意,则会过与不及,变为恶。如此,不仅是人们一般所称的正面情感如喜、好、乐等都是善,就是哀、恶、怒等也是善。只有这些情感过度或不及了才是恶。而在人们的好恶情感中,有一种特殊的好恶也应注意,这就是对善恶的喜好和厌恶。过度的喜好善和过度地厌恶恶可能会成为恶。我们通常的过度强调或渲染的向善恶恶行为,都有可能变为恶。这是我们特别要注意的。 再次,在具体的意念上,循良知天理之诚意为善,偏离天理之私意为恶。 有时阳明还将意之动看为心之动,“心之本体,原是不动的。只为所行有不合义,便动了。”所以,意之动、气之动、心之动说得是一种意思,也即只要良知或天理已发为有形万事万物之后,就有可能出现不循自然天理之妄动,至善或善就有可能变成恶。如果动随自然天理,则是善;而不随天理之妄动,即为恶。所以,只要有了意之动、气之动、心之动,就有可能出现妄动。由此也就有了善恶之分,所谓“有善有恶意之动”或“有善有恶者气之动”。 不知读者注意到没有,在这里谈善恶时,既没有谈到自然界的恶,也没有谈到人的“行”上的恶。按照一般的划分,应该有两类恶:一类是自然界的恶(包括自然生理意义上的人);一类是人类的恶。按阳明理论,前者之恶是万物拘于形质而产生的过和不及,如各种自然灾害和人之畸形等;后者之恶是人受僵滞形象和观念影响后在知、情、意上的过与不及,如上所述。 但要真将阳明的逻辑贯彻到底的话,就不用如此划分了。因为在阳明这里,万物是一体的,万物之恶与人之恶是相互呼应的,互为因果的。而作为万物之灵的人类,更要为万物之恶负责。自然灾害之所以发生,只因为人类良知良能开发的不够,当其依靠自身之灵性掌握了足够多的宇宙万物之知识时,这些灾难就可以避免或消除了。因此,善恶的问题主要是围绕着万物之灵——人类——展开的。只要解决了人类的问题,自然界的问题顺带也就解决了。因此,通晓了万物一体、心物一体之关系后,就不用将自然界之恶的问题作为一个独立的问题进行讨论了。 关于“行”之恶的问题也是如此。从阳明独特的知行合一理论出发,就不必专门去探讨“行”之恶了。对阳明来说,知行不是先知后行分成两段的,而是一个整体的不同部分。“知行原是两个字说一个工夫,这一个工夫需着此两个字,方说得完全无弊病。若头脑处见得分明,见得原是一个头脑,则虽把知行分作两个说,毕竟将来做那一个工夫,则始或未便融会,终所谓百虑而一致矣。若头脑见得不分明,原看做两个了,则虽把知行合作一个说,亦恐终未有凑泊处,况又分作两截去做,则是从头至尾更没讨下落处也。”《答友人问》这里的头脑就是那个太虚本源良知。说到寻常人的知和行,也都是这一本源良知之化生产物。知不过是行之灵明化,行则不过是知的外显和形化,所谓“知之真切笃实处,便是行;行之明觉精查处,便是知。”知和行就是本源良知的不同表现形式而已,它们说得都是一个工夫,拥有的是一个头脑。而阳明所有的思想也都可概括为“知行合一”。如性气合一、体用合一、心物合一、理气合一、道事合一等,其中的性、理、心道等与“知”是相对应的,都是灵明之存在;而气、用、物、事等则是和“行”相对应的,都是躯干性的存在。但就其皆为天理化生而言,它们都是一体的。这种一体并不是两相对接,而是浑然一体的,所谓体不可见,道不可闻,即用而显。但又不能否认天理、天道、性之优越性。如此就造就了阳明良知之学的爱智特征。 所以,我们不必专门再去谈行上的善恶,在谈知、情、意这一头脑层面时已经包含了躯干之行为。我们再将“知行合一”理论延伸时,会发现,所有的思想体系其实都是知行合一的,根据人们对知行的认知,大概可以分为如下几类:先知后行;知即是行;知而不行;行而不知。这些都是知行合一的变种。“知即是行”是阳明天理一元下的知行合一。而“先知后行”与“知而不行”性质是接近的,这是将知与行分为两段之结果。但持有这种观念的“知”与在此观念上的行为本身又是一体的,所以,其依然是知行合一的一种。“行而不知”亦是如此。行而不知可以分为两种:高明的知行合一,行灵化到极点,行即是知,知即是行,所以行中不刻意分离个知去知;最低层面的本能知行,知粗化到极点,无任何灵明的本能之知行。这四类知行合一其实也就两类:知行一体与知行不一。先知后行与知而不行是知行不一的表现;知即是行与行而不知是知行一体的体现。而它们皆是知行合一的变种。所以,阳明似乎笑到了最后,所有的一切皆是知行合一的,只不过有些是扭曲的合一。一句“知行合一”几乎点中了所有思想体系的要害,阳明之高明如此! 说到阳明对智慧和灵性的偏爱,笔者又有一番感叹。根据雅斯贝斯的轴心时代观念,在轴心时代各大文明都产生了很高明的文化和思想。现今看来这一观点有其合理性。各主要文明都不约而同地提出人的“理性”或“智慧”乃人的本质及人乃世界的核心的观念。古希腊的苏格拉底、柏拉图,中国的老子、孔子,印度的释迦牟尼等先哲无不尊崇智慧。他们都把知性或智慧视为通达宇宙本源的最高和唯一途径。苏格拉底把理性或智能视为接近神的最佳工具,而美德也被他等同于智能。理想国中的哲学王也是以智慧着称的;老子所说的道,如果没有超越有无的智慧,是根本无法领悟的,孔子所提倡的仁、义、勇、德等德性的基础是礼,而礼是以智慧为基础的,所谓知书才会达礼;佛家修行更要讲求智慧了,在佛家“戒、定、慧”修行方式上,“慧”乃最后最高的阶段。然而需要注意的是,轴心时代各大思想家所提倡的知性或理性或智慧,与现代知性不同。恰当地说,它是一种探索宇宙整体大道的高层次智慧,或被称为大理性。古希腊哲人参照外在的神来调适人的智慧;中国哲人则在天人合一的基础上来体悟天道智慧。到了中世纪,西方基督教产生,也是以更高的智慧来支撑起信仰,若无大理性支撑,信仰无疑是瘫痪的。进入近代,智慧萎缩为算计理性。虽然能够对物质进行局部认知和利用,但缺乏大智慧的指引,有可能象着魔的猪群,自堕悬崖。古典时代无论以智慧通神,还是合天、悟佛,都想抓住人最为本质的部分。现代人则有可能沉浸在枝节里,遗失人之根本。古典智能无疑可在这一意义上提供其参考和借鉴。而阳明将天理良知视为宇宙本源也是继承和发展了传统儒家思想。他坚持理一元论而不是气一元论也是考虑了对知性或智慧的侧重。在其知行合一思想中,知的优先性是明显的。但是这一“知”并不是末节闻见之知,而是本然灵性之知,闻见之知只有在此基础上才有价值和意义。 在历史上曾经出现过诸多反智思想和运动。如老子、佛陀、尼采、卢梭等。不过,老子反对的是礼的人为造作、小智穿凿,他所说的“绝圣去智”、“绝学无忧”、“民可使由之,不可使知之”等话语,是反对人私意制造的“知”和“学”,并不反对接近天道的大智慧。佛陀同样也反对人们对一己之智识的执着,要让人保持知的开放性和无限性,去不断体悟更高的生存境界,所以,他在造业的五种途径(色、受、想、行、识)中,把“识”看为是最隐秘和最危险的。因为知或识是人类最高级的存在状态,但同时也是最危险的。卢梭和尼采反对的是算计理性的冷漠和碎化,他们呼吁从更高的层面来界定人的本质。只是他们对狭隘理性的过度仇视使他们不再相信任何理性,转而从人情感和意志上来寻求人和世界的本质。基督教从表面上看也是一种情感宗教。但其信仰中贯穿着某种更为高明的理性思考,这使其得以超越人的情感和意志的主观泛滥,而具有某种引导和约束人的神圣品质。但卢梭和尼采同时拒绝了超验和理性,转而向人的情感和意志求救。这种有别于知性和智慧的情感意志有可能最终听从于身体的欲望。从尼采而来的希特勒将身体意义上的种族定为判断优劣之标准,从卢梭而来的恩格斯将体力劳动定义为人的本质,就都不是偶然的。他们与政治结合的产物,就是二十世纪出现的两场浩大的反智运动。因此,拒绝从智慧上来看待人之本质,有可能产生不良之后果。当然,在追求智慧的过程中,会出现各种歧途和障碍,但解决这一问题的唯一的途径就使智慧更完善,使我们更少走歧路。而章太炎把阳明称为和子路一样的重行实践者,则是把阳明看偏、看低了。 现在看来,所谓的“智识”至少有两种:一种是关于整体之道的体悟和灵知,即道之知,如良知等。我们可以把这种智识称为“超智识”;一种是关于具体事物之认知,即闻见之知,也即现今的科学知识、理性知识等。我们可以把这种智识称为“一般智识”。历史上常常出现超智识对一般智识的的攻击,如老子、佛陀、耶稣等。而现今出现的更多的是一般智识对超智识的攻击,并把超智识视为反智识主义。殊不知一般智识只有在超智识的引导下才能有宇宙论的基础和价值,否则就像无头的苍蝇一样盲目冲撞。由于超智识更多地靠直觉、灵感和顿悟,很难把握和操作,所以常被误用或误识,易被当做反智识主义。现今对儒家的攻击就是如此,由于不能理解儒家思想的超智识主义特征,往往将其作为反智主义来攻击。真正的反智识主义者恰恰是卢梭、尼采这样颠倒头脑和身体位置的人,他们将身体的欲望或情感作为人性本质,否定了人的灵性和知性之核心地位。 余英时和沟口雄三就持两种不同的智识主义标准。余氏以从客观事实求知求道为智识主义,离事而言知言道则为反智识主义(余英时:《论戴震与章学诚——清代中期学术思想史研究》,北京:生活﹒读书﹒新知三联书店,2000年版,第328-345页;山口久和:《章学诚的知识论——以考证学批判为中心》,王标译,上海:上海古籍出版社,2006年版,第169-249页)。余氏所说的客体智识这接近于我们所说的一般智识;山口氏则认为有主体性存在的就是智识主义,无主体性的则是反智识主义。山口氏所说的主体智识接近于我们所说的超智识主义。而实质上,进入近代以后,真正的超智识已经难以出现了,因为近代智识(无论是主体智识还是客体智识)都是在主客体分离的前提下提出来的,都属于一般智识。而无论哪一种推到极致,都会产生反智识主义,如阳明所说的私智泛滥。阳明良知说则对这两种体系都提出了批判,阳明“道在事中显但不由事中生”的高明逻辑就避免了道(近似主体性)或事(近似客体性)之一边倒的倾向,较好的将超智识和一般智识融合了起来。 近来有些学者强调民意就是天道,民意之外再无天道。这有一定合理性。这一逻辑只合了阳明道事逻辑或良知见闻逻辑的一半。天道(良知)必借民意(见闻)来显,由此,民意(见闻)和天道(良知)就是一而二、二而一的关系。但天道(良知)在展现过程中,会有过和不及,这些非本然天道的展现就不合天道,必须依照天道来矫正。在这一意义上,两者就不能统一。所以,阳明会强调,天道(良知)并不由民意(见闻)生。如果见闻本身就是天道,那么也就无法区分本然和非本然、善和恶了。而这正是阳明理一元论和气一元论者的区别。在阳明这里,天道或良知的核心性和优先性是要保证的。气一元论和唯物论一样,只在后天形气中思考问题,从而导致某种形式的反智主义。 接下来的两句就比较好懂了。 四 第三句:“知善知恶是良知”。 对阳明来说,良知天理乃宇宙本源,生物而又能感物,就其感物来说,就是灵明之知。所以,本体良知自然而然就知是知非,“无知无不知”。无论良知被蒙蔽成怎样之程度,其一点灵明仍无法阻挡,如此,良知辩善恶黑白之能就是其本然所具。 那么,致良知是从本体着手呢,还是从工夫着手呢?按照阳明所说,工夫应该从本体开始。他说,“良知不由见闻而有,而见闻莫非良知之用。故良知不滞于见闻,而亦不离于见闻。……故致良知是学问大头脑,是圣人教人第一义。今云专求之见闻之末,则是失却头脑,而已落在第二义矣。……大抵学问功夫只要主意头脑是当。”(《传习录》) 所以,良知既是致知工夫的出发点,也是其最终目的。在这里,我们就看到了阳明的一个循环论证:只有先接受了万物一体之良知本体之后,才能在万物中体认到良知天理。换句话说,心体之良知若没有先天地与良知天理一体存在,就不可能从已发状态中复归良知天理。 良知的这一认知特征与康德的先验综合判断和胡塞尔的现象学有相似之处,它们都强调认知的先验意向。但阳明对未发天理之强调更深入和具体,人们先天具有的不仅仅是一种认知能力,还包括认知的内容。因为人先天就和宇宙为一。人心作为天理凝结处,乃蕴藏了宇宙的所有知识。人所做的乃是在后天将其开发出来。这样就更完满地从逻辑上解释了人们的认知和知识的基础问题。后天认知论和知识进化论认为人们的知识是从低到高一点点积累而至。但这里有一个问题。低级的知识如何能认知高级的知识。如果人心或头脑中不具备创造和开发更高级知识的能力,是不能产生这些知识的。近年上映的影片《超体》即采用了与良知类似的逻辑。主人公露西大脑中先天就储藏了宇宙间所有的知识,随着其大脑的开发,所有的知识都纷至沓来。直到其大脑开发到极致后,最终实现了天人合一。人和良知天理一样具有了创生之能力。这一天人合一、心物一体之思想恰来自于中国传统文化。所以,其事情生发地选在台北就不是偶然的了。而蒋介石就是一个阳明崇拜者。所以,从认知的逻辑上来说,阳明良知之说仍有其强大的生命力。 综上所述,知善知恶的源头正是良知。不仅是致知的工夫从良知开始,格物的工夫也是如此。 第四句:“为善去恶是格物”。 对阳明来说,格物的出发点和归宿依然是良知本体。“若鄙人所谓致知格物者,致吾心之良知于事事物物也。……致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。……事事物物皆得其理者,格物也。”(《传习录》)所以,格物就不是简单地对物之静态的认知,而是在事事物物中精察已先天自然存在于心的良知天理,且务必使事事物物各得其自然之理。 说得更清楚一点,格物其实就是良知的发用流行,良知则是未发之中。良知天理就像一颗种子,而万事万物则是这颗种子的生发显现。格物是良知本体在实事上的体现,也就是良知之落在事事物物上。格物乃良知之行成。我们也可以说,格物之行已经内涵于良知之中,也即这颗种子必然要发芽生长,否则就没有存在的必要。 这和朱子的格物致知恰恰相反,朱子是从万物中找到天理,而阳明则是将天理致于万物中。一个是自上而下,一个是自下而上。 王阳明在平定宸濠之乱中真切体悟到格物之真谛,他说: 我自用兵以来,致知格物之功愈觉精透。……致知在于格物,正是对境应感,实用力处。……所系全体精神,只从一念入微处,自照自察,一些着不得防检,一毫容不得放纵,勿欺勿忘,触机神应,乃是良知妙用,以顺万物之自然,而我无与焉。夫人心本神,本自变动周流,本能开物成务,所以蔽累之者,只是利害毁誉两端。……若有一毫激作之心,此身已成齑粉,何待今日!动少不慎,若有一毫假借之心,万事已成瓦裂,何有今日!……此处致得,方是真知;此处格得,方是真物(《王畿龙溪先生全集》卷十三)。 阳明将其格物之实践心得详细描绘了出来。由于此次平乱关系到天下安危,阳明一刻也不能懈怠。必须集中全部精神,反观心体之良知,不容许有半点约束和放纵,也不能有丝毫的个人私欲利害杂于其间,毋使良知自然本然之状态呈现出来。当心体良知复归天理良知时,天地万物之本来面目莫不再心体呈现。如此,才能物来顺应,进退自然。如此才是真正的格物。可见,此处之格物必不是追逐于纷至沓来之事物,而是从良知本体着手,先正心体,自然能顺应万物,又终使万物复归自然。 到这里,我们前面的问题似乎有了答案了。东乡平八郎为何崇拜阳明,因为阳明良知之学乃是教导我们如何去洞察天地万物之学。只要静心体悟良知,去掉遮蔽的杂物杂念,使天理良知在心体呈现,那么一切事物之本来面目就会呈现,如此再致知格物,自然得心应手。而在战事中尤其需要冷静观察和应变,稍有杂念,则前功尽弃。阳明用兵如神之奥秘也在于此。所以,东乡平八郞应该是读懂了阳明之学,所以他才崇拜、感恩于阳明。 五 如果说阳明上述四句因为接近禅学而很难懂的话,阳明另外一种“四句教”则更似禅学了。这是在阳明和其弟子王畿对话时谈到的,其言如下: 先生曰:“有心俱是实,无心俱是幻。无心俱是实,有心俱是幻。”汝中曰:“有心俱是实,无心俱是幻,是本体上说功夫;无心俱是实,有心俱是幻,是功夫上说本体。”先生然其言。……但先生是时因问偶谈。若吾儒指点人处,不必借此立言耳。(《传习录》) 在这里,阳明以接近佛家的语言再次诠释了良知天理之本质。“心”在这里指的就是良知天理。此天理既为万物之始源(或曰太虚),又是人心之良知本体。如果说没有此良知天理的话,或者在万事万物中体悟不到良知天理的话,已发状态中的一切都将是无意义的,会失去其实存之价值。所有发用中事物之实存皆来自于良知本体。如果不依循良知本然之则、天理本然之道而存在,终会导致整个宇宙分崩离析、尔倾我轧、自取灭亡。此所谓“有心俱是实,无心俱是幻”。这是从良知本体(未发)的角度来看具体事为工夫(已发)的,揭示了良知天理之本源性。 本体是如此重要,在已发中体悟和践行良知本体是最为迫切之任务。然而这时就要特别小心了,万万不能把良知天理想象成一种抽象的存在或实体,即一个虚寂的心。不要脱离万物悬空想一个心,误认其为良知天理,而是要在万物中或已发中切实用功,体悟已经融入其内的本然自然之理。此所谓“无心俱是实,有心俱是幻”。如王畿所言,这是从已发中来看本体。从工夫中才能体悟切实的良知天理,离开工夫悬空想象的抽象心体定为虚幻之理。 所以,以上四句也深刻揭示了良知之本质。但这种过于抽象玄远的表述更适合王畿这般绝顶聪明之人,不适合于中下之人,因此阳明并没有将此作为其立言之宗旨。相比之下,前面的四句教更全面,也具有普遍性,其成为阳明良知学问之宗旨也是顺理成章。 可以看出,阳明四句教将“有”和“无”完美结合了起来。这也是儒家(有)和道家的结合。老子从无入有,其道过于高明玄远,非具慧根之人能通;而孔子儒学则面对普通民众,强调下学(有)而上达(无)。而阳明则将儒道结合起来。如下图所示:   六 阳明的良知学说及其四句教是否高明,是否有其现代价值,还可以从其与其它宇宙论和道德学说的简单对比中体现出来。 (一)阳明之善恶观超越了寻常流连于枝节所产生的道德学说。如寻常儒家道德学说、西方近代自由主义和人民民主主义道德学说就是在对现实世界的片面观察基础上产生的。孔、孟、荀虽然言天道,但很少对天人关系进行如此细致的剖析,他们更多的是从现实有形的世界和人来谈论伦理道德秩序,如此就有僵化之倾向;近代自由主义则主要考虑了现实中的人的生存恐惧情绪;人民民主主义道德则强调的是现实中人的友爱同情之情感。这些都是比较片面的。 (二)与同样奠基在整体宇宙基础上的其它道德学说相比,阳明良知至善学说也有其高明和独到之处。如和道家学说相比,阳明良知学在体用合一、未发已发一体之思想上更加精微。老子点出了道,但并没有点出道人一体、道心人心合一这一意旨,而阳明则将其详细阐释了出来;和佛家思想相比,阳明良知之学避免了其虚寂蹈空之弊;与宋明各大儒相比,阳明良知学说的高明性也很明显。阳明之理一元论比朱子更完善、更彻底。与陆象山、陈白沙的心学相比,阳明的心学更全面和精微。而与刘蕺山、黄宗羲对比,阳明理一元论相对于刘、黄之气一元论更具优越性。 与西方古典道德学说和中世纪基督教道德学说相比,阳明之善恶也体现出优越性。在柏拉图那里,善恶是和精神和物质、灵魂和肉体的二元对立相对应的,在阳明这里,善恶本为一物,善之过与不及就是恶。善恶就不是简单地对应着超验与经验、精神和物质、人和动植物之对立。 基督教的道德学说体现在原罪说和爱的学说上。其认为人性是有罪的并以外来的神性来完善之,如此有可能破坏了人真正的自然本性。而阳明则认为人性是自然至善的,只要复归自然,即达至善。基督教所倡导的爱具有超验性、单一性和责任共同体之特征。超验的爱有可能不是人的本真自然之情感。而爱的内容极端化和片面化则会给人带来强迫和压制之感。其共同体则仅仅限于人类。阳明良知学说中仁的思想要更丰富和完整。在仁中之情感不仅仅包括正面的,也包括负面的。阳明之善或仁就更接近本真自然。仁也具有共同体之效应,且仁不仅仅存在于人类之间,而是存在于天地所有物种之间。 在现代道德中,尼采的超人道德学说相对来说是较为深刻的。超人道德和阳明之良知至善学说超越了寻常善恶之分,直接透入善恶之根源。尼采所说的善恶之本源——权力意志与阳明之良知天理也很接近。它们都是一种不可固化和僵滞之本源。但他们的区别是,尼采可能更偏向于将这一权力意志赋予于人类,而没有将其扩展到整个世界。阳明则强调人心之良知与良知天理为一,既保证了人在万物中的优越地位,也阻止人心之良知僭越良知天理之行为。 阳明良知之学,回溯到万物初生之时,关注宇宙本源,以其超绝之领悟勾勒出太虚之境。其思考的顺序是自上而下、自无到有。通过万有而回溯太虚之无,我们才得以更本真地把握万有。而所有有生命力的创造无不是放弃对既有之固定名相之执着,回到源头,置身于无,从而开拓出更广阔的天道,拓展出更丰富的生命形式和表现形式的。阳明坚持理一元论而非气一元论,强调良知本体头脑之重要性,也在于此。尼采的权力意志和海德格尔存在主义也意在于此。只不过尼采和海德格尔仍有人类中心主义倾向,而尼采之权力意志后来更被误解为身体本能意义上的,最终导致了反智主义。 七 至此,我们对四句教是否有一个大致的了解了呢?我们再来总结一下。四句教是阳明良知学说的核心宗旨,而良知学乃是建立在天理良知这一宇宙论基础上的。所以,对四句教的理解也要从宇宙论着手。阳明的宇宙论与现代宇宙论不同,它是宇宙论(或存有论)和价值论的统一。宇宙本体乃是天理良知。 天理良知也就是太虚,乃是宇宙本源,其是一个灵体,虚灵不昧,自然本然,动静皆定,它不是物质或精神的,反而是这两者之源泉。其自然本然之状态则是无所谓善也无所谓恶的,也即至善。其妙用为神、流行为气、凝聚为精。在仅此一次的创世行为中,太虚流行而化为天地万物。在这已发状态中,人乃成为天地之心,而人之心又是人身上最灵明处。作为已发万物中的最灵明部分,人心就是那个已经化生为天地万物的良知天理之凝聚处。就人之心体的极致状态来说,也就最能体现太虚天理无善无恶之特征。所谓“无善无恶心之体”。作为已发之心体,则为意;作为已发之天理,则为气。而有形质之意或气由于方所所累,不能维持在太虚中自然本然之流动状态,就会有过和不及,就有了善恶之分,所谓“有善有恶意之动”或“有善有恶者气之动”。自然本然状态的过和不及,就形成了恶。恶之形成,会伤害自然流行之至善状态,进而有可能导致万物相伤、天地不存。然而天理就如晴空日照,虽偶有阴云,但终不能遮蔽日光。天理不灭,则人心亦不会灭。灵明之心即使是陷溺于已发物欲中,也会感应到未发之至善状态,此即为心体之良知。因此,在天理良知之贯通下,心之良知自然能够区分善恶,所谓“知善知恶是良知”。在心体良知之指引下,人将感应到的良知天理致于万事万物中,自然能够为善去恶,复归自然本然之宇宙。此所谓“为善去恶为格物”。 可以说,四句教是一个自上而下的完整过程。这一过程蕴含了自然良知创世、良知为形质事物所陷溺和良知在形质世界重建自身的自然整体过程。所以,阳明将四句教定为其学之宗旨,并非虚言。短短四句可谓道尽了整个天地宇宙之奥秘。 由此,我们再回到开始的问题,阳明之学是心学么?阳明之心学其实可以称为天学。他曾经写道: 其间又云:“人之为学,求尽乎天而已。”此明德之意,本欲合天人而为一,而未免反离而二之也。人者,天地万物之心也;心者,天地万物之主也。心即天,言心则天地万物皆举之矣,而又亲切简易。故不若言“人之为学,求尽乎心而已。”(《答季明德》) 阳明则担心专攻天学的话,人们可能会将天看成是心外之物,这样就会逐物而丧心,天人又将一分为二了。既然天人一体,而人又乃万物之心,从万物枢纽入手,更容易体知天地万物。所以,“人之为学,求尽乎心而已”。所以,尽管阳明强调其学为心学,但是其源头仍然是太虚天理。如林国雄先生所说,宇宙论是心性论的本源依据,心性论又是宇宙论的终极关怀,如此才称得上天人合一(林国雄:《试由濂溪思想说开来》,《新道学经营管理学报》第二十四辑,慈惠堂出版社,2017年6月版,第87页)。阳明心学正是如此。与其说阳明良知宇宙观受易经影响,不如说其受道家影响更多。正如学者所说,宋明儒学的奠基者乃周敦颐及其《太极图说》。正是其无极太极宇宙论奠定了宋明儒学宇宙论的基础。而这一宇宙论更多地是融合了道家的宇宙观。周子的“无极而太极”思想接近于老子的“有生于无”、“有无相生”等思想(林国雄:《试由濂溪思想说开来》,《新道学经营管理学报》第二十四辑,慈惠堂出版社,2017年6月版,第1-14页)。阳明自然也接受了这种相似性。所以我们就不奇怪,阳明思想在宇宙论、认识论、善恶论等方面都接近道家。笔者将另文撰述。 当然,阳明并没有这么绝对,认为自己已经获得全部之道了,他让自己的学说保持着开放性,他说,普天之下莫非是道。只是人们抓住的部分不同,对道的领悟也就五花八门。“道”乃“变动不拘,充塞无间,纵横颠倒,皆可推之而通”(《文录》)。盲目自大之人才执片面之见为整全之道。 由于现代人受主客观二元对立、唯物唯心之思维的影响日久,再加上科学的发展,已经不能接受天地万物乃是宇宙生成意义上的一体之观念了。许多学者将阳明良知创化思想说成是神秘主义和迷信,将其万物一体、心物合一理解为人情感上的投射等。深刻一点的如牟宗三等,也最多从人的后天道德实践之意义上认同天人合一、万物一体。然而这种合一只是阳明良知学的一半。对阳明来说,在天理良知未化生万物之前,天理良知与人心之良知皆为虚灵且合而为一,它们一起化生了万物(包括人)。成形后的天理良知即存在于人心良知之中,人心良知在有形世界的道德实践则是天理良知的化生世界行为的继续。可以说,在已发世界中,良知之道德存有和实践是其宇宙存有的延续。 所以,人对天理的体悟和实践即人的道德实践代表着整个宇宙天理良知扩展的程度。没有了人之存在,天理良知也将不存在。同样,整体良知不存在,人亦不复存在。对自然本然天理之体悟注定是持久的任务。直至今日,我们仍然在探寻宇宙万物自然本然之理(天理良知)的路上。所以,阳明的良知天理学说依然具有其生命力。 通过前面的比较,可以看出,阳明良知学说可说是中国传统文化之集大成者。它不仅在中国思想史上意义重大,在世界思想史上也应有一席之地。其良知天理之广大性和开放性使其具有永恒的生命力,是我们取之不尽的思想宝库。 后世对阳明良知之学或褒或贬,进入近代以后,传统文化受到冲击,阳明良知之学也是命运多舛。但随着现代化的问题的显现,如主客观对立产生的对自然的滥用和开发;主体性的泛滥;科学主义;理性主义和反理性主义的滥觞等等。传统文化之借鉴作用越来越明显,当我们回过头来看这些文化宝藏时,不禁感叹先贤的智慧。对这些宝贵遗产的阐发和传承,是后学义不容辞之责任。 (责任编辑:admin) |