刘小枫:圣人的虚静

http://www.newdu.com 2025/01/15 09:01:24 26国学网 佚名 参加讨论

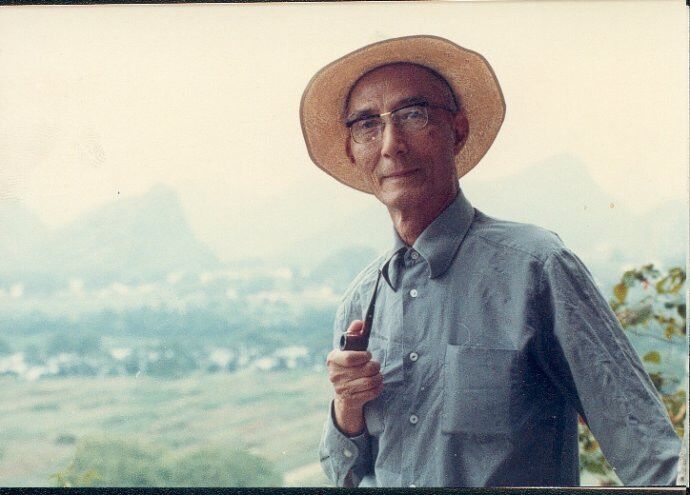

梵澄学术成就多端,大要有四:翻译西方现代大哲尼采(完整的译作有四部)、翻译印度古今哲学要藉(部头都颇大)、用英文述(或译)介中国古代学术(译《肇论》、撰《小学蒨华》、《孔学古微》、《周子通书》、《唯识蒨华》等),再就是诠释古学经典的撰述(《安慧三十唯识疏释》、《老子臆解》、《周天书》、《陆王学述》)。兼及中西印三大文明学术的中国学人屈指可数,有的不过浮泛涉猎、蜻蜓点水。梵澄在每一领域都涉猎颇深,不属此列;何况先生劳作累累,有目共睹,绝非某些传说中的大师。 鲁迅有许多学生(虽然他从来没有带过研究生),迄今还不断有人争当他的学生。梵澄算得上货真价实的鲁迅弟子,却偏偏不喜欢张扬与鲁迅的师生情。笔者孤陋寡闻,知道梵澄时,还不晓得他是鲁迅的私淑,只晓得他曾经翻译过尼采(笔者在八十年代初就读过他四十年代发表的译文)。84年笔者在北京买到《五十奥义书》、随后又得《神圣人生论》,大为吃惊──先生活着、竟然还翻译这样的书、而且部头如此之大! 梵澄之为学术大师,并非因为他曾经是鲁迅的学生。 后来才晓得,梵澄四十出头才开始学梵文。其时梵澄在印度南方的阿罗频多学院,生活困苦,有时不得不靠写点字画卖来换烟抽。《瑜珈论》(多卷本)、《薄迦梵歌》、《由谁奥义书》等,就是这个时候翻译的。生活困苦也许并非学术的最大障碍,重要的是有精神热情的自由。 87年,为了答谢一些经常寄书给我的美国教授,我卖了十本《肇论》英译本送这些洋教授,当时不知道译者就是梵澄。其中一位教授是研究西方哲学史的,有论述浪漫派哲学的专着多种。他读了我送他的《肇论》,兴奋得很,说仅仅英文就堪称精妙。这位教授很快写出一篇从希腊哲学的时间观来解读《肇论》的长文寄给我(中译刊于拙编《东西方文化评论》,第3辑,北京大学版1991),还以为我认识译者,特别要我感谢译者用典雅的英文通透传译如此精湛的思想。 笔者没有见过梵澄先生。读过《神圣人生论》后(当然没有读明白,《五十奥义书》则不敢开卷),曾经向一位研究印度佛学的朋友打听梵澄其人。朋友兴奋地描绘说,梵澄喜欢着白色长衫,瘦骨嶙峋──或者说一身道骨仙风。我请教梵澄学述的高明,朋友就一脸茫然起来…… 依其早年的尼采翻译和后来移译的印度哲学要藉,我猜梵澄学术一心所系,乃晚年发表的《陆王学述》(上海远东版1994)一书副题所示:“一系精神哲学”。梵澄致青年友人的信可以映证我的猜侧: 鄙人之所以提倡陆、王者,以其与室利、阿罗频多之学多有契合处。有瑜珈之益,无瑜珈之弊。正以印度瑜珈在今日已败坏之极,故室利、阿罗频多思有以新苏之,故创“大全瑜珈”之说。观其主旨在于觉悟,变化气质,与陆、王不谋而合。(引自陆灏,〈吉光片羽:回忆徐梵澄先生〉,载《文汇读书周报》,2000、5、6) 瑜珈学说教人修炼身心、焕发精神,就学说的性质言,属于所谓“精神哲学”。提倡精神哲学者──无论陆、王还是阿罗频多,在梵澄眼里都是圣人。所谓圣人,并非宗教意义上的救世主,而是梵澄所谓哲人。梵澄对尼采的看法可以佐证: 尼采正是反对若干以救世主自命的人物。此外,从《五十奥义书》中得到精神安慰的,却曾有叔本华尔,是著名的例子。倘若人终日沉浸于宇宙人生等种种哲学问题中,的确常可以从其中得到某些解答。(引自陆灏前揭文) 选择尼采、《五十奥义书》、《瑜珈论》和《神圣人生论》来翻译,显明了梵澄对“精神哲学”的热情。但要理解梵澄的“精神哲学”观,仅仅看他的译作恐怕不够。1979年,梵澄从印度回到故乡,得知有帛书《老子》两种,“亟求得读之,以惊以喜……遂就全部老子哲学为之解”(《老子臆解》,中华书局1988年版,页1,以下仅注页码)。诠解古典思想文本,同样是一种翻译──廖平所谓“竖译”。通过这类翻译,我想可能更容易窥见梵澄的“精神哲学”面目之一斑。 梵澄在世最后十年,社科院宗教所学术秘书孙波先生经常照料他,平淡时光把两人消磨成了挚友。前不久,孙波兄对笔者说,《老子臆解》出版后,学界一直没有书评,梵澄生前曾经对此表示过遗憾。梵澄的撰述有好几种,偏偏在意学界对《老子臆解》没有反应,可见他自己很看重这本小书。如果要探究梵澄学述的高明何在,或者说要搞清楚梵澄对“精神哲学”的理解,是不是得认真读读《老子臆解》? 果然,在“德经”开篇处,梵澄便说到前面提及的哲人与宗教家的差异。经上有“前识者,道之华也,而愚之首”,梵澄说,把“前识者”理解为“先知”,就搞错了。先知属于所谓救世主一类,是真正的宗教家,所谓“前识者”,连宗教家的传言也算不上,不过“无缘而妄意度也”(韩非子语),属于用鬼神、时日、卜巫疑众害民一类,按古“王制”,搞“前识”这号人当属格杀勿论者之列(页57)。不过,梵澄接下来说,老子在这里对如此“以其流毒于生民者大”的邪门歪道“犹有宽大之意”。似乎鬼神、时日、卜巫一类虽然在哲人看来要不得,但如此封建迷信也是民众的食粮,没有必要赶尽杀绝。重要的是得辨明:哲人不搞这类邪门歪道,精神哲学不是“前识者”一类(在另一个说到鬼神的地方,梵澄还引征船山的话:“盖鬼神者,君子不能谓其无,而不可与天下明其有。有于无之中,而非无有于无之中,而又奚能指有以为有哉!”)。正是在这里,梵澄提到了宋明儒: 程子谓心静而后能照,然圣人绝不为。程子并邵子之术数亦非之。王阳明习静,亦尝得先知先见同于此所谓“前识”,旋亦决然弃去,盖偶尔知觉性得其照明,以为无谓也。(页58)陆、王是“一系精神哲学”中人,老子堪称精神哲学这“一系”的鼻祖之一。如果要搞清楚梵澄对精神哲学的理解,看来非得从《老子臆解》入手不可。 在中国古学经典中,《老子》一书没有“经”的名位,却有“经”的实际地位──古有“素王”一说,《老子》则堪称“素经”。《老子》的授受起源至少不比儒家经书晚,从汉代到近代,历代《老子》注释足以比美儒家经师传授经传(参见张舜征,《周秦道论发微》,中华书局1982,页93-94;)。不过,有论者以为,清代干嘉学兴起以来,校注《老子》虽仍然代不乏人,对《老子》思想的诠解却日渐荒疏。 《老子臆解》由校诂文字和“臆解”义理两部分构成,以后者为主。与其说《老子臆解》是《老子》校释方面的新成就,不如说是一个值得认真阅读的哲学事件。这并非是说,梵澄在校诂文字方面功夫不力。用古字义和古人的解释来校诂《老子》中的字义,梵澄用心其实颇深。这里仅举一例。 《老子》通行本首句“道可道,非恒道”,历来强说者代不乏人。梵澄注意到,帛书《老子》两种皆有“也”字,“也”古为疑问词,同“邪”亦即“耶”;据此,梵澄将这句经文句逗为自问句:“道,可道也【耶】?非恒道也【耶】?名,可名也【耶】?非恒名也【耶】?”古哲文字,一字千斤,果然如此。晚出的古藉学大家的帛书《老子》校释,虽然列出种种古人诠解,却未见留意这不起眼的“也”字(参见高明,《帛书老子校注》,中华书局1996;戴维,《帛书老子校释》,岳麓书社1998)。梵澄的校诂是否得当应由专门家另说,至少这“也”字一解为理解《道经》开首句提供了另一理解的空间。梵澄自谓,“以古字义解古文义,亦时有焕然冰释,怡然理顺者”(“序”,页2),然也。 帛书《老子》出后,《老子》研究天翻地覆。从篇次顺序、分章到字句的错脱衍,今本《老子》无不受到质疑(据说,今本《老子》十句中就有一句走样。参见尹振环,《帛书老子与老子术》,贵州人民版2000,页66-101)。古学大师张舜征先生早岁便潜心于历代诸家《老子》校释,花了几十年时间写成《老子约义》。帛书《老子》出后,张舜征毅然推倒成稿,依帛书甲乙本重新写定文本,不分章次,注疏多依古注,成《老子疏正》两卷(参见张舜征前揭书),可见帛书《老子》出土的冲击力。可没过多久,又有郭店楚简本《老子》出土,学界纷传帛书《老子》也要不得了──非忠实于原本,加油添醋、任意删改处不少(参见郭沂《郭店楚简与先秦学术思想》中的楚简《老子》校释一章,上海教育版2001)。 《老子》真本何在?古人真的像我们今人想象的那样敢加油添醋、任意删改?从楚简本经帛书本到王弼本,会不会经历了一个复杂、艰难的整理编辑过程(参见丁四新《郭店楚墓竹简思想研究》中的稳当辩析,东方版2001,页40-72)?倘若如此,经汉以后历代学者校刊整理的王弼本并非全无可取。再说,汉以后在历史传衍中产生思想性影响的,乃出于汉唐的今本。 如果要接上《老子》的义理解释史,看来主要还得依据出于汉唐的今本。由此可以理解,《老子臆解》为何乃采用属于今本之一的唐傅奕《老子古本》为底本,同时参校帛书本和今通俗本(杨树达《增补老子古义》)。尽管如此,梵澄并没有将自己的这部书命名为《老子校诂》一类,说明他自己真正用心用力的,不在文本校诂,而在义理阐释──所谓“臆解”《老子》思想。 即便根据帛书本整理出一个“真正顺序”的《老子》文本,《德道经》并非就成了一篇有内在逻辑联贯的哲学论文。看起来它仍然像个语录辑本,重复的言论不少,章与章之间也没有一个延伸发展的论述关系。这就给从义理上诠解《老子》带来困难。梵澄没有着意要给《老子》中的思想“臆解”出一个周全的体系(诸如“人性论”、宇宙论、经济学说、政治学说之类),而是随文诠解。这种看似有些随意的诠解,并非没有依循一定的解释原则。梵澄给自己提出的解释原则曰:“解明书中之义理,恰如其分,适可而止”(参见“序”文)。 既然如此,梵澄的这部著作应该名为《老子正解》才对,何以名为“臆解”? 与坊间各种《老子》校释本相较,梵澄并没有着意收罗历代各家注疏,然后下以己意。梵澄的“臆解”更多在于旁通儒家教诲,甚至旁通西洋哲学和宗教(凡十余见,提到柏拉图、耶苏、康德等西方圣人),间或参映印度佛学思想。这还不足以表明,《老子臆解》并非整理古学文献的注疏家之作,而是一个“精神哲学”家的解释之作?倘若如此,所谓“恰如其分,适可而止”的解释原则很可能主要不是就《老子》义理本身而言的。 梵澄一生与中西印经典打交道,对于西学,不仅涉猎西洋哲学,也用心于基督教。据说,梵澄先生晚年曾起心用文言体据希腊文和拉丁文重译《圣经》──伟哉次念!虽然此功未竟,《老子臆解》中还是留下了用文言体译福音书中“基督”(梵澄用的不是“耶苏”之名)之言的痕迹:“有者,将予之;无有者,并其所有而将夺之”(页101)。不过,虽然旁通西洋哲学、基督教和印度佛学思想,《老子臆解》更多旁通儒家(六经、《论语》、《孟子》),不废《庄子》和墨家,不仅不理会所谓黄老学与庄学的区分,也不理会“六家要旨”的区分。梵澄相信,“其时诸子百家之分割未严,而古之道术原有同者”(页86)。所谓“恰如其分”,也许首先指“恰如其分”地把握先秦时期六家同有的“古之道术”的要核。 将陆王心学与老子思想系在一起,或者老学与孔学合说,总得说出点名堂才行。“古之道术”的要核是否就是梵澄后来标举的“一系精神哲学”的源头?或者说,与晚出的《陆王学述》相关,《老子臆解》是否意在揭示中国传统“一系精神哲学”的要核?倘若如此,《老子臆解》的意义就更难以估量了。 “古之道术”不是现代意义上的“学术”,而是救济天下的政教之术;“先秦诸子,无不欲以其道济天下”,在梵澄看来,即便倡言逍遥物外的庄子也不例外(页43)。河上注“常道”为“经术政教之道也,非自然长生之道也”(参见高明前揭书,页222),可以证明古人知道《德道经》讲的是政教之术(张舜征前揭书所谓“南面术”)。梵澄标举的不是“精神哲学”吗?未必“精神哲学”就是“以其道济天下”的“道术”──政教之术?如果真是这样的话,“精神哲学”岂不成了所谓“政治哲学”的代名词?难道梵澄移译尼采、阿罗频多和述陆王学无异于在搞政治哲学?再说,又该如何从政教术来理解《老子》中用得玄乎其玄的“道”、“无”、“象”一类语词?《老子》通常被看成中国哲学原典第一个模板,也就是说,是第一个以一个人的名字命名的著作(前面据说还有《管子》,但古藉家勘定《管子》为杂书)。尽管《老子》实际上仍然很有可能是多人(至少所谓“两个老子”)写成,“老子”毕竟已经成为两千多年不易的个体形象。对于今天的汉语思想来说,这个体形象就是“哲人”。一位颇有古学功夫的学者前不久还如此解释老子的思想:春秋乱世,人们开始怀疑“过去对鬼神、政治、社会、伦理的成规信念”,甚至怀疑人的有限度的智能和智识,“向往于一超越有限人世的’道’(真理),但又怀疑这超越的’道’,不是由人的智识和作为所能’为’的。这是《老子》定本的主要思想”(陈启云,〈先秦诸子的思想与门派:历史研究与经典诠释〉,载《中国大学学术讲演录》,广西师范大学版2001,页200)。初看起来,梵澄对《老子》的理解与这类哲学的理解相差不多:“老子盖由洞明历史而成其超上哲学者。旷观乎百世之变,而自立于九霄之上,下视人伦物理,如当世之饶饶者,若屑屑不介意,独申其还淳返朴之道”(页26)。既然如此,《老子》义理又如何一个政教之术法呢? 哲学不是宗教。据说中国宗教不发达,恰恰因为早在晚周时期,中国的哲人就开始克制宗教。梵澄已经明确说了,老子不是宗教家(不是救世主),因此,所谓“还淳返朴之道”不能理解为宗教的“道”。但“还淳返朴之道”就是政教之“道术”?后世追随老子想要还淳返朴的人,难道都是有心经营政教之术者?道教士肯定不会同意。任法融道长就说,《老子》所谓“道”,“实为阴阳未判之前的混元无极”(任法融,《道德经释义》,三秦版1988,页11)。无论如何,梵澄看来是站在哲人一边的。 称老子为“哲人”是什么意思?未必救济天下的政教之术就是今天所谓中国的哲学? “哲学”的称法中国古代书中没有,这个词据说是近代日人为翻译西洋的Philosophia挖空心思想出来的(参见陈启伟,〈“哲学”译名考〉,载《哲学译丛》,3【2001】,页66-67)。如果把老子称为“哲人”,是否意味着他就是柏拉图、亚理士多德一类形而上学家? 在“臆解”不可言说的“道”时,梵澄觉得,老子与柏拉图在推理方面确有相似之处(页36)。而且,《老子》五千言好象确有不少地方说到形而上的东西。真正堪称精通西文的梵澄说,汉语和西语各有千秋,汉语胜于西语的地方不少,但就形而上学语言而论,不一定如此。经上有“自今及古,其名不去,以顺众父。吾何以知众父之然也?”梵澄解释说,这里所谓“众父”,用今天的语言来说就是“万有”或“万事万物”;至于“众父”之后的“然”,用今天已经西化的汉语来讲,则当为“是”或者“此存在之为此存在”(听说眼下学界正在论争“是”抑或“存在”的译法),因此就不如西文“Being或L’etre或das Sein”来得便当(页30)。当代泰西大哲海德格尔曾经指望通过Sein打通与中国古老思想接榫的关节,而且事关救济天下的政教大事──海德格尔认真研读过的,恰恰是《老子》五千言(可能还有庄子)。这样看来,说老子是柏拉图、海德格尔一类西方形而上学家,似乎错不到哪里去。 梵澄“适可而止”。他并未断言《老子》五千言是西方意义上的形而上学书。相反,梵澄在多个地方指出,对老子思想最大的误解,莫过于把“无”当成了一个形而上学概念。经上有很像形而上学的“有生于无”句,某论者以为,这是“中国哲学史的第一座里程碑”,因为“无”这个词在老子那里具有“总括万有的特点”(参见任继愈,〈中国哲学史的里程碑:老子的“无”〉,载《道家文化研究》,14辑)。梵澄却以为,“无”说的不是“宇宙之如何形成”,而是说万有生于时空之“虚”地。老子并没有追究物质“何至而起”一类的形而上学或“宇宙创化论”问题(页62),也不像西方宗教家那样,要给世界的创造者一个名称。这种命名本身就是在探究宇宙的起始,而老子似乎懂得,要究明宇宙何由、何故开始,不是“人类思智”所能及的(页75)。 梵澄的诠解很清楚,对于宇宙的本源,老子的意思不是不能说、不可道,因而得神秘兮兮地说──或者说得神秘兮兮,而是根本无从晓得,因此不需要问。又谓不像西方宗教家那样,要给世界的创造者一个名称,梵澄显然指《旧约》创世记章中的“上帝”。按照一种别有见地的解释,《旧约、创世记》中的叙述,本意并非在讲上帝创世,相反,倒是意在打消人们询问宇宙起源的愿望;《创世记》第一章看起来讲的是所谓创世的“宇宙论”,其实,旧约先知根本不关心希腊哲人喜欢讲的“宇宙论”;借“上帝说”的叙述方式谈论“创世”,不过要把人们的注意力从天上引到地上,让人关注地上──也就是人类生息的唯一场所──的事情、尤其恶的事情(参见施特劳斯,〈《创世记》释义〉,林国荣译文,载《基督教文化评论》【香港】第15辑,页78-80)。身份神秘莫测的老子是不是有点像《创世记》中的叙述者,同样要人们关注地上的事情──尤其恶的事情、而非“宇宙”的起源? 今本《德经》中有“以道莅天下”句,帛书乙本写为“以道立天下”。在这里,梵澄对文义的解释依从了帛书本,理由是义理性的,而非因为帛书本更古:“以道立天下”表明道在天下之内,而“以道莅天下”似乎道在天下以外(页88)。但梵澄并没有说,老子之言像希伯莱先知的话,而是说像西洋某些哲人:经上的“知止所以不殆”句恰恰表明了“一至高远之理想”,“欧西圣哲类似之说多有之”(页47)。换句话说,老子不谈“宇宙论”,恰恰与西方哲学的大师们若合符节。如果非得要对“道”或“一”作直接陈述,老子当然只能说“微、希、夷”,有如康德的“Ding-an-sich,终不可得”,或者如柏拉图所谓洞穴人在幽暗中借洞穴外的微光看到壁上的影像(页19)。 梵澄拒绝按“宇宙论”式的形而上学诠解《老子》,并非比照犹太经学,而是依据某种中国“哲学”:“就哲学言,绝对之无盖不可有”(页15)。将老子玄学化的王弼被当今的哲学史(参见任继愈主编,《中国哲学发展史》【秦汉卷】,人民版1998,页650)定性为形而上学大家,梵澄则以为,王弼虽然大谈“有本于无”,实际上要说的恰是“绝对之无盖不可有”。似乎基于这样的中国哲学,梵澄才进一步以西洋哲学参证所谓“就哲学言,绝对之无盖不可有”。梵澄区分了西方两类哲人──古典类的(柏拉图、康德)和现代类的(思辩哲学),并且断言老氏近西方古典类哲学,“非如近世之纯思辩哲学,未为经验论所范围”(页101)。既然梵澄没有说老氏学是形而上学──像通常人们说柏拉图或康德哲学那样,而是说“精神哲学”。柏拉图或康德哲学何以是一种“精神哲学”?梵澄“适可而止”,没有讲下去。 用西洋哲学观来诠解中国古典思想文本──所谓经典,几乎是现代中国思想的世纪性特征。正如不难看到的那样,如此对中国经典的西化诠解──无论新实在主义、康德主义、黑格尔主义、新老马克思主义、弗洛依德主义抑或海德格尔主义的诠解,不少时候让人觉得实在有点过份。比如陈寅恪先生曾经说:“吾中国文化之定义,具于白虎通三纲六纪之说,其意义为抽象理想最高之境,犹希腊柏拉图所谓Idea”。这话几乎已经成了金科玉律,经常被当作学术权威来引用,很少有人想一想大师会不会把柏拉图搞错了。直到前不久,才有人(肖殷,〈“老任务”的新世纪?〉,载《书屋》,3【2001】))出来说: 希腊词Idea的日常含义是“外观、外貌”,与动词idein是同一词根,都有“看”的意思。柏拉图就提到,悲剧诗人阿迦通“看起来非常俊”(ten d’oun idean panu kalos,《普罗塔戈拉斯篇》,315e)。Idea的较为抽象的用法是“种类”、“形式”,苏格拉底在同友人讨论各种政体时问:“你还能提出任何其它形式的政体吗?”(e tina allen ekheis idean politeias? 《理想国》,544c)。最带有今人所谓Idea意味的,是苏格拉底说;“善的Idea是最大的知识问题”(He tou agathou idea megiston mathema《理想国》,505a);“Idea是思想、而非看见的对象”(tas d’… ideas noeisthai men horasthai d’ou《理想国》,507b)。无论哪种含义,都与“三纲六纪”八竿子打不着边。“三纲六纪”可能更接近希腊的所谓nomos,这个词的意思是成文法、习惯法、习俗,苏格拉底所谓:“每一种统治都制定对自己有利的法律(tithetai… tous nomous hekaste he arkhe pro to hautei sumpheron),平民政府制定民主法律,独裁政府制定独裁法律,依此类推”(《理想国》,338e)。司马迁说,“有国者”、“为人臣者”、“为人君父”者、“为人臣子”者,都得通《春秋》之义。为什么呢?“《春秋》者,礼义之大宗也。夫礼禁未然之前,法施已然之后;法之所为用者易见,而礼之所为禁者难知”(《史记、太史公自序》)。 儒学不是“理念”哲学(形而上学)──也不是宗教(神学),而是礼法学,有如犹太经学既非哲学、也非心性学,而是律法学。国学家讲国学不懂分寸已久。梵澄不属于这类现代化的中国哲人,参证西洋哲学诠解中国古学时,他懂得守分寸,“适可而止”。 梵澄似乎没有一次说老氏学是“政治哲学”,而是说“精神哲学”,此外还至少两次说到老氏的“历史哲学”。与梵澄萦萦于怀的“精神哲学”有关系的因此可能并非“政治哲学”,而是“历史哲学”。什么样的关系?梵澄“适可而止”,没有明讲。 我们如果要搞懂梵澄的“一系精神哲学”,显然不可放过这样的问题。麻烦的是,在没有搞清楚为什么对于梵澄来说所谓“古之道术”就是今天所谓“精神哲学”之前,没有指望可以搞清“精神哲学”与“历史哲学”的关系。 《老子》五千言虽然显得芜杂甚至不成条贯,毕竟有一个基本题旨或者说写作(编辑)意图。如果《老子》五千言主要讲的不是“宇宙论”的形而上学,要讲的是什么? 梵澄多次提到,《老子》一书为“侯王”而作,“侯王”就是“圣人”(页23、24、50、59、101)。“道经”章首句中的“道”,在梵澄看来,就是现世王者“化天下”之“道”(页3)。按梵澄的诠解也许可以断言,《老子》五千言的基本题旨或者说写作意图当是救济天下的政教之术。可是,这样一来又如何与梵澄所谓的老子“哲人”身份相一致?在梵澄眼里,究竟何谓“哲人”?要搞清《老子》五千言的写作(编辑)意图,不仅得弄明白谁在说、说的是什么,还得搞清楚它预设的言说对象是谁。也许可以说,搞清写作意图与搞清楚预设的言说对象同样重要、甚至是同一个问题。这些问题对老子的“哲人”身份问题非常重要,也对我们要弄清楚梵澄所谓老氏“精神哲学”的含义非常紧要。 据统计,《老子》中“圣人”一词凡二十五见,还有“我”、“吾”一类主词(凡二十四见)──“只有圣人、圣君方敢当其称”(尹振环前揭书,页114注释),加起来共四十九见。是不是可以由此断定,《老子》作者意识到自己是圣人,而预设的听者对象则为同“道”──也是圣人?倘若如此,《老子》就是讲圣人的书,或者说,是圣人写给圣人的书。梵澄多次用“哲人”称老氏,又一再说《老子》是为“侯王”而作,如果《老子》中的“圣人”就是“侯王”,或者反过来说,为“侯王”者首先应当是“圣人”,是否可以说,《老子》五千言讲的是如何当侯王,是侯王写给潜在的侯王的书。 这样说来,“一系精神哲学”,其实是当“侯王”的哲学。在说“朱、陆并尊”时,梵澄说“朱子之可尊”,不仅因为他是伟大的教育家,也因为他是“很能干的政治家”,“朱子平生的心力,是至少一半耗费在政治上了”(《陆王学述》,页23-23)。说梵澄的“精神哲学”就是古之道术“,错不到哪里去。但怎么又说是“历史哲学”?“历史哲学”也是“古之道术“?倘若“精神哲学”与“历史哲学”都是“古之道术”,何以要多此一举,标举两种“哲学”之名? 还得先搞清梵澄称老氏为“哲人”是什么意思。中国古代没有“哲人”之称。梵澄说《老子》中的“圣人”(“侯王”)就是“哲人”,是否意味着西洋所谓“哲人”就是中国古代所谓的“侯王”?这不是笔者也想来参证一番西洋,而是梵澄在参证。幸运的是,这一次梵澄有明确说法:老子理想中的治国之人就是“圣人”,“与古希腊哲学言圣王”相同(页33)。 古希腊哲人中谁在讲“圣王”?业内人士都晓得,是柏拉图在大谈所谓Philosopher-king。柏拉图在说到“善的Idea是最大的知识问题”和“Idea是思想、而非看见的对象”一类话题时,谈话背景的主题正是:哲人是否应该“当城邦的领袖”(《理想国》,468b)。柏拉图笔下的苏格拉底对这问题的回答起初满犹豫,因为他觉得,“大多数哲学家变坏是不可避免的”(《理想国》,489v)。尽管如此,苏格拉底还是认为,如果“极少数未腐败”的哲人治理城邦的话,“无论城市、国家还是个人才能达到完善”(《理想国》,499c-d)。说到底,在《理想国》中的苏格拉底看来,“极少数未腐败”的哲人治理城邦毕竟理想而已。懂西学的梵澄对此显然知道得很清楚:“倘使贤者在位,能者在职,岂不可期郅治?然此理想而已,自古未尝见于实事,东西方皆然”(页5)。“古之道术”之所以堪称“精神哲学”,意味着统治者或治人者自己首先得有成圣的功夫。称老氏为“哲人”,意思恐怕是说,虽然《老子》书讲的是“南面术”,但“南面”者首先得是“圣人”。 如果梵澄先生还在世,我想他一定不会对我在此提出一点儿异议不高兴。贤者在位“自古未尝见于实事”,恐怕不符合先生崇尚的儒家教诲。按我所知道的儒家教诲的一点皮毛,儒家向来称颂三代为圣王之治。可见,贤者在位并非“自古未尝见于实事”──无论考古家如何考证,贤者曾经在位至少是儒家相信的历史事实。 这就引出了一个问题:中国古代的“哲人”(圣人)可能并非柏拉图的“哲人-王”。因为,“哲人”在中国古代政体一开始就在“王位”,而非柏拉图的“哲人”想是否应和如何得王位。周公无疑是儒家的圣王,不仅是理想中的,也是历史事实上的。当年周公见到举国上下耽于宴饮,忧心如焚,发了篇禁酒通喻(《尚书、酒诰》)。其中说:“在昔殷先哲王迪畏天显小民,经德秉哲,自成烫咸至于帝乙,成王畏相,惟御事,厥棐有恭,不敢自暇自逸,矧曰其敢崇饮?”在这里,周公开出了历史上值得称颂的圣王清单,称为“先哲王”(【按】“今文不以帝乙为纣父”。皮锡瑞,《今文尚书考证》,中华书局1989,页324-325)。所谓“哲王”,就是“畏天明命,下及小民,惟行其德,执其敬”者(孙星衍,《尚书今古文注疏》,中华书局1986,页378)。“哲”的原初含义就是畏天明命、惟行其德,这不就是梵澄先生所指的“精神”? 梵澄作《老子臆解》时已经年过七旬,年纪大了下笔很可能走神。实际上梵澄当然知道“一系精神哲学”源于先王:“精神哲学溯源当在孔子以前,易经时代或当殷之末世”(《陆王学述》,页22)。“睿哲”本来就是用来描述圣王舜的(《尚书、舜典》:帝舜“睿哲文明,温恭允塞”),中国的“哲人”原祖不是像巴门尼德那样写教诲诗、或像苏格拉底那样耍嘴皮子、或像柏拉图那样写戏剧的人,而是像周公发诰示那样制礼作乐当王的人──文王演八卦,“王者之迹熄而《诗》亡”(《孟子、离娄下》)。春秋之际,“哲人”与王位分离,才有了“哲人”要当王的问题出来(孟子所谓“诗亡然后《春秋》作”,公羊子所谓孔子“以春秋当新王”),那是后话。如果史迁说孔子向老子请教“礼”是真的,再看《老子》中的言论是圣人(侯王)写给圣人(侯王)的,起码在老子的时候,圣人(“哲人”)与侯王的身份还没有德位分离。 “德经”上有关键性一句:“昔之得一者:天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,毂得一以盈,侯王得一以为天下正”。最末一句清楚表明,“侯王”先需要“得一”,然后才能治天下。圣王的统治要借助礼法,那么,礼法是否就是圣王之“道”? 儒家的圣王之“道”可以说是礼法,因此“祖述尧、舜,宪章文、武”;但梵澄说,这未必是老子的意思,因为这无异于“执古之道以御今之有”(页20)。这样看来,河上注“常道”为“经术政教之道也”,恐怕是在用儒家注《老子》。老子的意思是,“倘使典章制度,粲然修明,上下各尽其法”,反而会让国家生乱(页24)。但梵澄断定,老子非仁义是“灭裂仁义之虚名,非灭裂仁义之实事”,也就是“不泥古以取法于先王”(页49)。梵澄注意到,老子大“王”,称为与“道”、“天”、“地”齐的“国中四大”(页37);可见老子重的是“侯王”而非“礼”。但这并非意味着礼法对于老子来说就不重要,毋宁说,由于圣人与侯王还是一体──德位没有分离,也就不存在要“复礼”或“隆礼”的问题──圣人失王位后,才有必要竭力主张礼法的首要性──正如柏拉图笔下要当王的哲人会主张礼法的首要性。圣人在王位,圣人就是礼法的制作者──所谓“王法”,用今天的话说,圣人乃统治的正当性法源。“封建之制,一人为君主而万事取决焉”;对于梵澄来说,人世间有“王”天经地义,这个人之主应该在“德量、识度、才智、学术”等方面都超过“众人”;即便在今天,“事大人多,必有一人为之主”,只不过这人之主“必由大众成之”(页50)。现代民主政体与古代“侯王”政体的差别,仅仅在于“侯王”“必由大众成之”,并没有改变“必有一人为之主”的统治事实和治人者必须有“德”的前提。 圣人连接天道与人道,也就是所谓“畏天明命,下及小民,惟行其德,执其敬”。“畏天明命”中的“天”和“命”正好可以用来解“侯王得一”的“一”。梵澄说得很清楚,“侯王”首先是个“体道者”(页101),这就是老氏“倡圣人之治”的意思(页108)。不过,尽管侯王为睿智(等于“畏天明命”)之人(圣人),总得依靠百官来治民,因而所谓“人道”并非如今人想象的“人权”“民本”之类,而是指群臣(“无为而尊者,天道也;有为而累者,人道也。主者,天道也;臣者,人道也”。《庄子、在宥》)。所谓“南面术”的名称只是在今天的知识分子耳朵里听起来才不舒服,其实,它的含义可以说就是“精神哲学”。 梵澄表面上讲“精神哲学”,实际上讲为人之主的事情,是为了让今天的知识分子听起来舒服?未必如此。侯王必是圣人,为人主者必法天(畏天明命)而行(惟行其德,执其敬);为王者得有很高修养,“得一”就是“体此一”(页59)。所谓体“一”,用今天的话说,当然是所谓“精神哲学”的功夫。 “一”就是“道”,梵澄说,当圣王就是孔子所谓“吾道一以贯之”。要贯“道”需先“体”道,因而当圣王的功夫在“养气”──通过调制呼吸修炼心思和意志。梵澄引证孟子,似乎孟子的“浩然之气”论其实也应该理解为圣王的自我修炼功夫(页13-14)。今儒追随宋儒发皇气论,把“养气”变成了知识分子的修炼功夫,当王的问题似乎不见了。梵澄显得要恢复养气论的原初“精神”含义──先儒讲养气、修身,都是为了当王(“治国平天下”);儒家讲的修身就是老子讲的建德而抱道,《大学》中讲“静而后能安”,就是老子所谓致虚静的圣人修炼(用梵澄的话说,“虚其心,静其意,然后能观。事萦于怀则不虚,方寸间营营扰扰,则亦不能静”),目的都是为了治国而非成仙(页23、78)。梵澄在当王功夫的关节上打通老学与孔学,“古之道术”为“精神哲学”之意至此明矣。 侯王是治者,民是被治者。侯王即圣人、圣人即“治国之侯王而明圣者”(页88)。既然《老子》是侯王写给侯王的话,就不会不明讲治民的事情。果然,《老子》中涉及圣人的语词凡四十九见,“民”及其相关语词为数也不少(“民”34见、“百姓”5见、“众人”4见,凡43见)。对圣人(侯王)来说,“可欲”的自然是“化天下”。这里没有什么现代自由民主论的所谓“中国资源”,而是明明白白的人主论。梵澄为“邦利器不可以示人”辩解,说这并非要“教人用此机以陷人”,“医言堇可以杀人,非教人以饮堇也,教人免于其祸也”(页51-52)。梵澄在这里将“邦利器”比做医生的话,是否有特别用意──“国家医生”,就不便猜侧了。对梵澄《老子臆解》的诠解,也得遵循其自身的解释原则──“适可而止”。 老子不是主张让百姓自治吗? 一心系于“精神哲学”的梵澄晓得,“化天下”说起来容易,做起来难。因为,“平民,上品君子少。其下品极恶者,亦少。为不善,为不信矣”──好象柏拉图通过苏格拉底之口说过大致差不多的话(参见《高尔吉亚》篇)。梵澄接下来说,“将与之争变诈之智,凶暴之为,以惩其不善不信,如今日之欧、美乎?”看来,梵澄不那么欣赏如今欧美的自由民主制,那不是“化天下”的政体。现代的自由民主政体让人闲放安佚,梵澄用老子的目光看到,“闲放安佚之辈多,奢靡淫逸之风盛,变诈巧怪之智起,盗贼劫杀之事生”(页82、86)。“化天下”当然是要治民,因此首先得有能“化天下”之人(侯王),这就是为什么“精神哲学”是首要性的。所谓老子教诲的侯王无为,不是不施治,而是让民被治时感觉不到自己在被治──这才是极高明而道中庸的治(“化天下”):潜移默化平民于不知不觉之中,让“下品极恶凶顽刁诈猾贼之风”自然而息(页71)。如此说来,侯王老子的无为之治无异于模仿先哲王所谓的“玄德”(《尚书、舜典》:“玄德升闻,乃命以位”)。 经上有“是以圣人之治也,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。恒使民无知无欲也。使夫知不敢弗为而已。则无不治也”。梵澄诠解说,这意思是:不要让人民知道他们不该知道的,不让人民欲求不该欲求的(参见页6)。《老子臆解》多处提到“近代西洋文明之病”(页16、71、82),指的就是让人民知道了不该知道的,进而使得人民欲求不该欲求的。纵情声色是现代病,梵澄说,老子的圣人-侯王统治就是要“去其浮华而崇实际”(页16)。这不等于违背人民的某些自然欲望?梵澄的意思一点不含糊:“老氏之教,尚清虚寡欲。学人之所不学,以反众人之所为”(页95)。可是,不顺从人民的某些自然欲望,绝非等于圣人-侯王不爱民。梵澄看得很清楚:圣人-侯王的潜行不宣的统治(“玄德”)说到底是养民──老子所谓“爱民活国”(页14)。关键在于,“爱民活国”得有“术”──隐恶扬善之术:“古今中外,恶终不能胜善。然则化之必以善物。究其极,且将如舜之隐恶而扬善”(页71)。要隐恶扬善,首先得区分善恶。谁能区分?“百姓诚不能皆信皆善,生有不齐,品质殊异,才器各别,均之皆为中等,视为上者之倡导而转移”(页71)。没有尧、舜、周公一类圣人-侯王,隐恶而扬善的“化天下”何以可能?由此可见,圣人-侯王在得位之前的修养功夫何其重要。“立德行道,必先修于其身,先体验之以明其真伪也”(页78)。既然如此,虽然中国古代的“哲人”从历史上说一开始就在王位,从义理上说,柏拉图的“哲人”何以应该为王的问题依然在先──礼法学还得为“精神哲学”先留地盘。 梵澄不欣赏欧美的自由民主制,不等于反对或不赞同自由民主制本身。 经上有“古之为道者,非以明民也,将以愚之。民之难治也,以其知也”。通常这被看作老子倡“愚民政策”的铁证,而“愚民政策”在今天等于骂人话,梵澄却似乎努力要理解侯王老子的用心:“不以智为国,而天下庶可休息于小康”(页96)。梵澄并非不识人间烟火,晓得现代化后“民智已启”。所以他说:既然民智已启,索性开民智到底,让民达到“大智”,这样就可以“使其自治”(页96-97)。让民达到“大智”,按“精神哲学”的理解,是不是要让民都成为圣人?人人可以成圣人,不正是宋儒的主张?的确如此。正因为如今已是现代民主时代,梵澄才觉得“有重温此宋明精神哲学之必要”(《陆王学述》,页16-18)。梵澄没有说老子学是政治哲学,看来有道理。说到底,梵澄还是恪守了现代的“政治正确”──赞成自由民主制。 为什么又说老子学是“历史哲学”?在海德堡大学学过哲学的梵澄,肯定不会不晓得,这个术语是德国近代哲学的发明。梵澄所谓“历史”说的既非西洋历史、也非黑格尔所谓“普遍历史”,当然是中国的“历史”。但什么意义上的“历史”──而且还“哲学”? 史书上传说老氏学“自黄帝始”,梵澄讲老子深谙《易》理(页32),有论者考证,《老子》是《尚书》的延续(尹振环前揭书,页247-260);《易》和《尚书》为先哲王所作,老氏书是侯王写给侯王的,与儒家经书一样,原本是圣王术的门道。梵澄说老氏学是“历史哲学”,指的是《老子》书有圣王血统(“历史”)? 又或,在如今的哲学史书上,老子多被说成与儒术对立的黄老之术,但在梵澄看来,其实这两种术在本义上相同,都讲究“以百姓之心为心”:儒家的乐民之乐、忧民之忧,就是老子的“百姓治百姓”(页70)──其实都源于先哲王的“玄德”。老子的“道”是圣人之“道”,虽然无以名之,其实不外“远以治国,近以修身。治国,以谓任其道则万物宾服,人民不待法令而自然治平也”(页46)。老子是孔子的老师,这件事情据说已经坐实。孔子编辑六经无异于整理侯王书,孔子向老子请教礼,说明老子与孔子有授受圣王学的关系。梵澄说老氏学是“历史哲学”,指的是老氏学与孔学的如此“历史”关联? 既然孔子编辑而非作六经,孔子的身份已经与老子作《德道经》五千言的身份不同了。老子还有王位,孔子已经没有王位,这是否就是老子与孔子的根本差别──甚至经学与子学的决定性差别?如果的确如此的话,这难道不可以看作圣人失去王位或者说圣人的生存位置发生转变这一历史事件的后果?今文家坚持说孔子“作”六经,意在把孔子重新推上王位;即便如此,今文家说孔子为王指的是有德无位的“素王”──由此可证圣人-侯王的德位分离乃周秦之际的重大历史事件。梵澄似乎以为,老子很清楚这段历史的实际含义:“春秋之世,弒君三十六,亡国五十二,此必有老氏所见、所闻,或闻于传闻者也。以哲人而处此,必思所以息纷争,止战祸,而安中国”(页89、111)。如果圣人在王位或者在先哲王的时代,想必不会有这样的春秋之世。所谓“历史哲学”,因此很可能指圣人的虚静之学──“精神哲学”在德位分离的历史事件中发生的重大转变。倘若如此,便需要进一步深究:“精神哲学”经历了什么样的转变? 《庄子·天道》篇起首讲到虚静为“帝王之德”,与《老子》书中的说法完全一致,而且明确说到,这就是先哲王的“德”(“明此以南乡,尧之为君也;明此以北面,舜之为臣也”)。可是,《天道》篇接下来说,虚静这一原本仅仅是处于在上之位的“帝王之德”,现在也可以是处于下位的人“之德”,甚至可以是“退居而闲游”者或“进为而抚世”者“之德”。差别在于,圣人处于上位时,虚静便是“帝王之德”;如今,圣人处于下位,虚静便成了“玄圣素王”之德。德位分离以后,虚静之德没有随王而去,而是由圣人葆守之。谁都清楚,“玄圣素王”分别指老子和孔子。两子在这里并称,显得不那么恰当。老子仍然在上位,可以说是承先哲王的后哲王,因而是“玄圣”;孔子已经处于下位,不再是哲王,至多是潜在的哲王(素王)。但是,“玄圣素王”的说法,不正表明了圣人-侯王的德位分离?古人不大可能随便把老子和孔子摆在一起,今天的我们看“玄圣素王”的并称不太恰当,对于《天道》篇的作者来说,却可能有深意──“历史哲学”的含义。 经历过晚周时期重大的政治事变,圣人的生存位置发生了根本变化。无论圣人在历史中的生存位置会发生什么样的变化,圣人必须葆有“致虚静”的“德”,否则,圣人不复为圣人。然而,晚周“历史”之后,圣人是否有王位,已经成了历史的机缘,“精神哲学”因此必须成为“历史哲学”──如此“历史哲学”可以说与在近代欧洲出现的“历史哲学”(从维科、赫尔德到黑格尔、马克思)风马牛不相及。 在论“为何与如何”“重温宋明精神哲学”时,梵澄讲到现代儒生(马一浮、熊十力)甚至皈依佛门的欧阳竟无致力复兴宋明学的事情,说他们都“感觉到了民族的生死关头,还是孔、孟之学有益”(《陆王学述》,页19)。这是否意味着,宋明学其实也应该称为“历史哲学”?无论答案如何,“历史哲学”本质上仍然是“精神哲学”。因为,梵澄接下来说,毛泽东在现代之际还主张世界的王霸之辩(“广集粮、不称霸”),与孟子的义利之辩一脉相承。 听说上个世纪五十年代有这么一件事情。一天,毛主席邀请几位民主派耆老到家中茶叙,有位耆老忽然壮起胆子问:如果今天梵澄的老师还活着,会怎样?主席笑瞇瞇地回答:要么他识时务,要么请他去该去的地方。 这故事八成是编出来的,姑妄听之。但什么叫“识时务”?或者问,“历史”之后,“精神哲学”该是什么样子? 处于“精神哲学”转变为“历史哲学”的关头──从先哲王过渡到素王的历史时刻,《老子》书已经大讲圣人“识时务”,并没有什么好奇怪的。圣人的智能是“道”,其貌如水一样平静──老子善用比喻,“水善利万物而有静。居众人之所恶,故几于道矣”。 《老子》书中大量类似的话表明,老子很可能已经意识到圣人的生存位置发生了变化。相当明显的是,如果圣人仍然是侯王──处于上位,何以会有“居众人之所恶”的问题出来? 梵澄对老子讲的圣人在人世不可与人争的话非常在意,多次提到圣人的虚静现在应该是“能挫人之锐气,解人之纠纷,和众之光明,同众之尘垢”(页6,参页10、98)。“精神哲学”转变成“历史哲学”的样子,意思首先指圣人已经失去王位,已经“居众人之所恶”,因而,圣人必须善于隐藏自己的才智。梵澄缘引古训“良贾深藏若虚,君子盛德,容貌若愚”(页60)来诠解老子的话,但“深藏若虚”不仅因为“明哲保身”是圣人的天性──圣人懂得知人知世可能祸及自身(页75);更重要的是,才智这种东西对于人民来讲有害无益;“人未有无明无智而能为恶者,其为恶,乃用其明其智之不当耳”(页39)。即便到了当今的民主时代,这问题依然还在,甚至更为严重,因为“民智已开”──“如今西方的犯罪者,很少是无知无识的人,多是知识分子,而且精明能干,技术高强”(《陆王学述》,页49)。梵澄甚至明确表示赞同陆象山的看法,对有的人不能“以学问传授之”,否则无异于“假寇兵,齍盗粮”。联想到《老子》书中那些被指为所谓“愚民政策”的话,可以推想,虽然《老子》书是侯王写给侯王的,但老子已经意识到,能读书的已经不仅仅是有才器成圣之人了。 圣人与民众不同,主要因为对幸福的理解不同。民众有自己的“迷信”,举凡“卜莁也、星命也、风水也,繁多猥琐,不可究诘。……凡此皆正道之反,善德之妖也”;但之所以这类“迷信”“迄今两千数百年亦未拔”,都因为生死祸福问题乃百姓的首要大事(页84)。圣人之所以“异于庸人”,就在于不依生死祸福来决定自己的行为。尽管如此,圣人智能并非超然尘世,而是在尘世之中;这意思是说,圣人已经不是侯王,而是“居众人之所恶”。圣人如何与众人相处的问题就来了──“精神哲学”因此得像“历史哲学”的样子。经上有“和其光,同其尘,挫其锐,解其纷,是谓玄同”(“玄”者,隐而不宣也),梵澄解释说,“和其光”就是“不自耀于众”,“同其尘”就是“与众同其忧乐”;这不等于与尘世同流合圬,而是“内中有主”、大智若愚。到了孔子,圣人对此“玄同”的自我意识更明确──孔子所谓“和而不同”(页81、84;顺便说,对于所谓“和而不同”,庄子可能得其正解)。从老子到孔子,完成了从“精神哲学”到“历史哲学”的转变,而且圣人的写作方式明显变了──孔子作《春秋》、撰《孝敬》──到司马迁,索性只写史书,史学从此成为中国“哲学”之大宗。 梵澄先生回到北京后,一位编文化时报的青年友人请他“继续写点当年为《申报》自由谈写的那类杂文,并建议把当年的文章结集出版”。梵澄回信说:印度独立后,一位老一辈革命党人还“欲登坛有所言”,遭到尼赫鲁总统制止。 日月出矣,爝火不息;刻舟求剑,其可得乎?时过一甲子,而足下犹以“自由谈”为言,陈年日历,何所用之?若谓陈言犹不无可采者,此则依乎所言是否尚有真理。斯可见于学术派与新闻派之辩。(引自陆灏前揭文) 圣人的“虚静”──“一系精神哲学”在梵澄不是身体力行了吗? 来源:中山大学哲学系 作者:刘小枫 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:泛谈初入道门,从为什么要学习经典说起

- 下一篇:陈来:朱子学的时代价值