专家解读:宋徽宗想要的“千里江山”究竟是什么(图)(3)

http://www.newdu.com 2025/01/29 02:01:30 雅昌艺术网 牛克诚 参加讨论

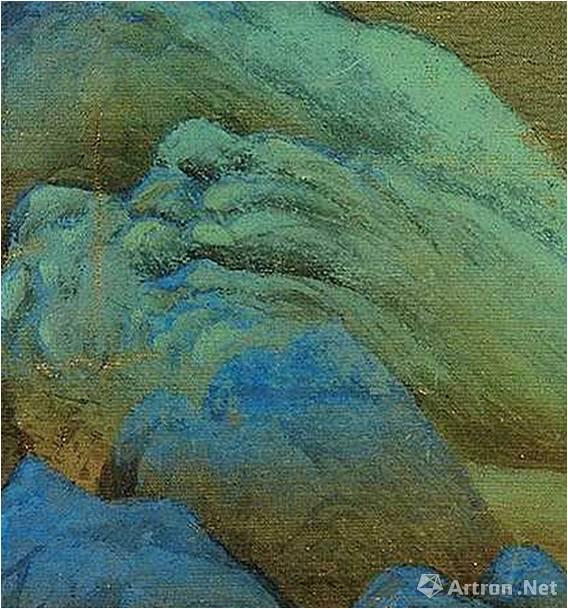

《千里江山图》的笔墨与色彩的关系 《千里江山图》的笔墨与色彩这两种语言是充分融会在一起的,尽管它们在笔墨与色彩的全因素结构中处于不同的序位与层位,如,笔墨皴法先行铺垫,处于笔色结构的最底层;重色积染是在这笔墨底层之上渐次展开,处于笔色结构的上层及最上层。但它们并不是截然划分在这个笔色结构中,而是跨越不同层位交织在一起、嵌合在一起的。这样就在笔墨与色彩之间形成一种阴阳对应关系,笔墨的铺垫主要表现山石景物的低凹或向阴部位,积染的色彩则是提染山石的凸起或向阳部位。物象的形体质感及阴阳向背,是通过底层笔墨与上层色彩之间的互为体用而共同塑造出来的。 《千里江山图》以笔墨皴法构筑出积色的基础,这实际上也铺陈出山峦景物的低凹向阴部位。未被皴染之处所留出的空白,也即是山峦景物的凸起向阳部位,对于这一部位的染色,是从其最凸起的部分下笔染起,向其下的皴染部分渐染渐淡,并逐渐与自淡至深的皴法笔墨相衔接。也就是说,在皴法结构中所形成的山石景物的最凸起或最明亮部分,恰恰是色彩晕染的最浓重部分,如此就形成笔墨与色彩的阴阳互补关系。  《千里江山图》对山石的分染  赵伯驹《江山秋色图》对山石的统染  李思训(传)《江帆楼阁图》的山石分染 笔墨皴染形成众多凹凸单元,色彩积染也就对应地从一个个单元染起,这也即是“分染”,它是依据山石景物细部区割的小块染色,与将众多凹凸单元合并为一个整体而统一染色的“统染”不同,它是对于山石景物更细致精微的色彩表现。在《江山秋色图》的统染之后,这种比较简省的染色方式,就越来越常见了。  《千里江山图》笔色互用的松针画法  《千里江山图》笔色互用的柳树画法 在松针、柳叶及竹叶的笔色结构上,《千里江山图》都表现出笔墨与色彩间的互相呼应与顾盼,以至,如果我们将其色彩滤掉,其笔线自身就几乎很难构成松针、柳叶及竹叶的完整形象,形、色、墨三者的关系即是如此紧密。这一点,我们在《千里江山图》与元代以后的青绿山水的比较中就可看得更为明晰,后者通过笔墨对于松针、柳叶、竹叶形的塑造已经十分充分,此后的石青、石绿就只是简单的平铺,就体现不出形、笔、色间的互补关系了。  仇英《桃村草堂图》的松树画法 比如,在松针表现上,与《千里江山图》的乱撒针松针不同,以轮形针、扇形针或穗形针等一簇簇排叠在一起的松针,在此后染色时,只是大面积的铺染,而不是逐簇分染,如仇英《桃村草堂图》轴等。 无论是山石分染,还是松针、柳叶、竹叶表现,《千里江山图》都在笔色关系的设计中给色彩晕染或描画以充分的表现可能,或者说,它在笔色关系中是更重色彩的。 这与明清时期画坛上对于这一问题的认识很不一样。《千里江山图》强化色彩表现与其说是一种技法上的偏好,不如说是一种对于色彩的价值认同,这种色彩认同体现了唐宋时期宫廷绘画的审美旨趣,从“二李”到“二赵”这些宫廷贵族的山水都是极力渲染色彩的。  “厚中见厚”的《千里江山图》  《千里江山图》用浓重石青涂染的山间石块 从底子的繁皴,到铺染的赭石,再到积染的石绿、积染的石青,再到色上画,《千里江山图》就以厚、密、繁、重,完成了古典青绿山水的一个最货真价实的厚重作业。如果说古典工笔画中常见的“薄中见厚”,是以色层的薄、浅,积聚成厚重的视觉感受及洋溢在作品之上的厚重气息,那么,《千里江山图》的“厚中见厚”,就简直不知薄、浅为何物,它以匠人般的兢兢业业,以对于颜料覆盖能力的偏好与放纵,把重彩的厚重演绎得淋漓尽致。  轻浅的仇英《人物故事图》“高山流水” 从南宋以后,青绿山水画家们就几乎不再是以这种对比的形式来营构画面的重与轻、实与虚的节奏律动,他们更喜欢以一种“薄画”的手法来让画面弥散出整体的清透与虚和。 中国画的笔色结构不是固定、静态、机械的,它会因不同的创作主体、不同的工具媒材和不同的技法操作而产生不同的作品形态。中国重彩画的厚薄、轻重、清浊,甚至雅俗的分野就都产生于此。 我们在前面所解析的一切,几乎都可以成为《千里江山图》的北宋时代性的证明。  《千里江山图》的竹叶  卫贤《高士图》的竹叶 包括这种非类型化的竹叶画法,也是五代直至北宋时期的一种通常画法。如五代卫贤《高士图》轴(故宫博物院藏)、惠崇(传)《溪山春晓图》卷(故宫博物院藏)、李唐《江山小景图》卷(台北故宫博物院藏)、李思训(传)《 御苑采莲图》卷(故宫博物院藏)、宋人《宫苑图》卷(故宫博物院藏)、宋人《别苑春山图》卷(美国纽约大都会博物馆藏)、宋人《江亭晚眺图》纨扇(辽宁省博物馆藏)、金李山《风雪杉松图》卷(美国弗利尔美术馆藏)等作品中的竹叶,都是像《千里江山图》那样疏散而不定型的。 (责任编辑:admin) |