故宫古书画修复修复师徐建华:希望手艺传承下去

http://www.newdu.com 2025/07/01 12:07:25 北京日报 佚名 参加讨论

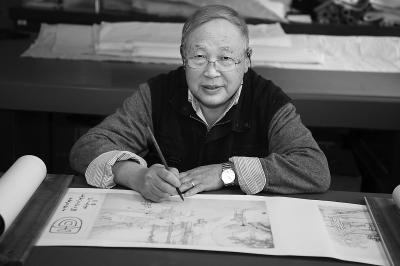

古书画修复,是个磨工夫的手艺。 徐建华在故宫待了42个年头,屋外那条狭长安静、红墙高起的甬道,他走了42年。这辈子,他只安安静静地做了一件事,就是在这里修复宫里上上下下的书画文物:上到一墨千金的国宝《游春图》,下到乾隆花园的一张贴落。 “干一行就是一行,就是拿来张卫生纸,也得把它裱好喽。” 在这个拼速度的年代里,他依旧按照老祖宗传下来的规矩,和这座偌大的紫禁城一起,安静地守在这里。 1师傅的背影 最近,一部名叫《我在故宫修文物》的纪录片火了,可主角之一的徐建华走在路上,并没有人认出他来。这位65岁的老人觉得,故宫和这些手艺才应该被记住,而自己不过是个普通人。 他出现在纪录片的第三集里,面容微腴、头发花白,格子上衣外面套了一件旧衬衫。因为母亲是旗人,他说起北京话来圆润透亮,京韵京腔。镜头前,他拿着鬃刷,唰唰唰地往画上洒水,嘴里叮嘱着动作要领。徐建华是裱画科里年龄最长、资历最老的修复师,给作品接补颜色时,镜头里满是他握着毛笔、细纹密布的手部特写。 5年前,干了一辈子文物修复的徐建华正式退休,但裱画室里徒弟多、师傅少,院里请他回来工作,他就每天挤一个小时的公交仍来上班。 这天早上,他像往常一样,8点前就到了单位,从神武门的存车处骑上车,一路经过修葺一新的建福宫和四角挂龙的雨花阁,七转八绕到了办公室。裱画室的小院,位于慈宁宫的后身,是清代老太后颐养天年的地方,如今,成为整座故宫唯一有门禁的部门。 屋里,一张宽大挺实、披麻挂灰的红漆裱画案前,徐建华喝足了茶,戴上老花镜,细细观瞧上面的几幅隔扇。那是他这几天留给徒弟高翔的作业。此刻,几幅乾隆花园里“臣字款”的隔扇画页,已经修复如初。 晨晖时分,东面的阳光透过窗格斜射进来,一棱一棱地铺在地上,也挂在他雪白的头发上。 在故宫工作了42年,徐建华记不清他度过了多少个这样的清晨。一代一代,师傅传给徒弟,徒弟又变成师傅。 虽然世世相传,然而裱画技艺的起源时间,至今仍不可考。不过,从唐代张彦远《历代名画记》中可以判断,这项手艺在晋朝就已存在,迄今已有一千七百多年的历史,再加上故宫的六百来年历史呢?徐建华说,这份儿分量来得厚重。 沉甸甸的回忆是从师傅们的记忆开始的…… “1954年,老师傅们是院里从上海、南京、北京请来的,都是大鉴定家张珩、郑振铎跟徐邦达亲自推荐,解放前,他们就已经非常有名了。”那一年,徐建华3岁,正值盛年的修复师们从五湖四海被请进故宫。这其中,就有“苏裱”名家、后来成为徐建华师傅的杨文彬,还有古画修复大家张耀选、孙承枝等人。 苏裱,是装裱派别中的一种,细腻淡雅,修旧如旧,主要流行于江南一带。在清代,皇帝偏好这种装裱方式。皇家藏画,或送至南方装裱,或请南人北上。所以,这次各地的裱画师们进宫后,也形成了一条不成文的规矩:一间院子,南方人在前屋,北方人在后屋。前者水平高,主要负责修复一级文物,“主修画心、不管装潢”。 裱画师们各个神通广大,院里的领导如获至宝,不敢轻慢,即便是物资困难的年代,也坚持给他们发糖发蛋、发茶发烟,他们被叫做“糖蛋干部”,工资拿得比院长还高。 然而,老天也给了他们“九九八十一难”。 上世纪50年代的北京,冬天极冷,手被冻得伸不直,再厚的棉衣也挡不住寒风。“太和殿顶上一见白,人的手上就生冻疮”。南方师傅从小没见过这阵仗,受不住的,就回去了。一同北上的苏裱名家洪秋生,就因为冻得厉害,没多久就申请调去安徽博物馆了。 不过,让他们更头疼的,则是环境气候变了,书画装裱上的规矩跟着也变了。徐建华回身指指身后的墙,说,修复中有一道工序叫“上墙”,意思是把修补好了的画作贴到墙上,撑平晾干。以前在南方,气候湿润,师傅多用木墙。但到了北方,气候干燥寒冷,就得改用纸墙了。两种墙质的伸缩性,以及对纸产生的拉力差别都很大,一不留神,就容易撕裂画心。 技艺早已熟稔于心的师傅们,进了故宫,不得不摸着石头过河,重新来过。 徐建华搬来一本《中国书画装裱大全》,上面有一段讲他师傅杨文彬修复米芾《苕溪诗卷》的始末。 1963年,这幅价值千金、颇具传奇色彩、甚至牵连着一桩命案的国宝重器,辗转到故宫时,已是四分五裂。领导看着它皱眉说,就请杨文彬先生主持修复工作吧。艰难的修复过程如今化作书上一个个复杂拗口的装裱名词。面对一堆从北宋年间流传下来的碎纸片,杨文彬巧夺天工,拿出了一身的绝活儿,最终,顺利使作品重现神采,全无破绽。 “启功、徐邦达、谢稚柳来了,都主动给我师傅递烟。能在1949年以前靠书画修复吃上饭,凭手艺站住脚的人,都不是一般人。”徐建华合上书,嘴角一扬。 当然老先生们也有自己的放松方式。“那时师傅挣110元钱,相当于现在的好几万,家眷又不在北京,发了工资干嘛去啊,几位师傅一合计,干脆下馆子吧。” 徐建华说,那时故宫外面有洋车,出门一招手,“洋车!”拉起来就走。负责京裱的张师傅是地道老北京,知道哪儿的馆子好。“点菜点菜!”张师傅边看菜谱边招呼,“这菜多少钱?才几毛钱?几分钱?好家伙!这钱得花什么时候去!” 他描述得活灵活现,让那些老先生的身影晃动眼前。 点击进入下一页 “苏裱”在修复古画过程中必不可少的马蹄刀。 2他成了第二代传承人 1974年,第一次进故宫修复厂时,徐建华23岁。 来前,他花了一毛钱进故宫,问看殿大爷修复厂是干嘛的,大爷说,是学技术的,年轻人都想来。 上世纪70年代物资紧缺,没有工服,没有套袖,进门只分给他一条围裙。冬天,屋里没暖气,取暖靠烧煤;门口也没有门禁,几十颗镏金门钉里有一个是机关,跟武侠电影里似的,按下去门才会开。 因为在南京当过兵,徐建华听得懂无锡话,这点特长,让他成了杨文彬的徒弟。 见面的第一天,师傅对他说:“既然干就好好干,这行苦,干好不容易。” 这行苦?有多苦?在部队当了5年空军的他,心想这还能苦过当兵去? 随后,他便赶上了杨文彬主持修复《清明上河图》。 上一次修复《清明上河图》,还是在明代。如今画作已是布满灰尘,伤痕累累。徐建华说,整个修复过程,他印象最深的,就是杨师傅的样子:“连着好几天都吃不下饭,烟一根接一根地抽。”那个耗神费力的身影,让他隐约明白了这行的苦。 不过,徐建华是家里的老大,自幼扛苦。跟随杨师傅前,他已跟着其他师傅上过半年大课,学下了徒弟的规矩礼数和基本技能。每天早上,不管师傅来不来,他都会把师傅的马蹄刀磨得又快又亮;而备纸等书画修复的基本活计,他也操持得老练麻利。 到了冬天,他还负责生火。下班前把报纸、煤球准备好,第二天不到7点就生上了炉子。烧到煤块在炉膛里烫起来,师傅来时,屋里已是热热乎乎。 “当徒弟,你就得处处用心。” 第一次穿画绳时,徐建华总穿错,师傅啪地一掏就过来了,变戏法似的,可自己怎么也没看明白其中的诀窍。晚上下了班,他就骑车奔了住在小石桥胡同的师傅家。 “杨师傅,这怎么弄啊,我怎么穿了好几回还是不成啊?” 杨师傅抽了口烟,笑着看他:“你这个线团总搁自己怀里待着就对了。” 百思不得其解的事,师傅一句话就道破了机关。这些诀窍“抓住了,就是你的,抓不住就溜过去了”。所以,老师傅们聊天时,他从不懈怠,常常是竖着耳朵站边上听。不知什么时候,他们就会讲到浆糊的浓度,讲到托纸的选择,讲到宋末明初多竹纸,因为朝廷都在产竹的南方,讲到宋代的绢织得细密,所以破而不散…… 长时间的恭谨,换来师傅多年的经验,更修炼了自己的悟性。 “他们上午聊,下午我就按着师傅说的方法做,旁边还有一个师傅没走,也会问问他这么做行不行。”第二天一早,杨文彬进屋后,看见炉子生上了,茶沏好了,刀磨完了,笔备上了,再打开案子上的画,发现下一道工序也做完了,就会冲着站在旁边的徐建华点点头,“师傅觉得行,他也很高兴。” 慢慢地,徐建华从师傅那儿零存整取地掌握了各个朝代用纸特点和选纸方法,学会了各种装裱格式,托绫子、打糨子、做立轴、做册页。三年出徒,一门不落。 老师傅们觉得小徐不错,便把自己的好茶叶分给他喝。 1977年,院里决定启动《游春图》的修复工作。这次,主修仍是杨文彬,而助手成了徐建华。 他们面对的,是隋代著名画家展子虔唯一的传世作品。解放前,大收藏家张伯驹用了170两黄金才换回它来。历经了上千年的光阴,此时的《游春图》已丧失了昔日神采。 古书画修复,讲究“洗揭补全”四个步骤。洗,是指去除画心上的污迹和霉斑,但处理不当,则会连颜色一同洗掉。《游春图》是近两千年的重彩绢本的青绿山水,年久颜色失胶,更易掉色。所以上水淋洗前,要先用一定浓度的胶矾水轻刷在画心正面,达到固色效果,“一遍胶往往不够,晾干后用小绒布擦,掉色的话要再刷一遍”。徐建华说,《游春图》绢薄,对胶的要求高,必须得小心翼翼,光上胶固色,他就前前后后刷了三遍。 而这才是破题,文章还在后头呢。 把命纸、背纸都去掉,画心背后露出的补条足有上千个。面对一堆伤痕累累的“绷带”,留哪个,换哪个,他必须都在脑子里记着。“补条上有画意,弄不好,小人的鼻子眼睛就没了。全揭下来不行,拼不上去了。怎么办?揭一半潮一半,涂上糨子,把它贴回去,之后再贴另一半。”就这样,如履薄冰,反反复复,补完之后,徐建华算了算,一共用去纸条七百多份。 浩大繁复、步步惊心的修复工程持续了半年,不知是不是隔了几十年的缘故,他只说得云淡风轻。 1978年高考时,北京大学考古系到故宫招生,院里推荐徐建华去。多少人打破了头的机会放在他面前,他婉拒了。他说,去了出来当官,可自己的手艺就断了。 “为什么老师傅喜欢我,因为我没有别的心,一心想干这个。” 故宫的古书画修复技艺,徐建华,成了第二代传承人。 点击进入下一页 徐建华说装裱的人大都腿不好,因为总得站着。 3守护与传承 学生高翔刚来故宫那阵儿,总往武英殿跑。她趴在展柜前,盯着师傅徐建华修复的那幅徐渭的《竹墨图》,怎么也看不出破绽。徐渭的画是没骨技法,十分难修,可高翔愣是“使劲看都没看出来”。 徐建华说,想干好这一行,说来说去,就是经验多不多。看得多,干得多,熟了才能生巧。 2003年,江阴市一栋民国初年的西洋小楼里,发现了4个神龛,正面雕着双龙,四周嵌满蝙蝠和牡丹。就在拆迁工人不小心把这些神龛打碎时,4份神秘的卷轴应声落地,由于破损严重,它们被紧急送往故宫修复。 随着卷轴徐徐展开,徐建华和修复部的同事发现这是四份清代诰命书,用蓝、紫、黑、红、白五种颜色的麻丝制成,是光绪皇帝亲自颁发给江阴官员的文书。 文物价值上,它们远不及这里曾经修复的《清明上河图》《五牛图》,但徐建华总会想起师傅杨文彬的那句话:“书画勿论价格都要同等对待,就像医生看病不论穷富,医德最重要。” 4份文书中的3份还好,原绢尚全,只需对画心略作修补即可。而那份《章润华之父母诰命》则着实给大伙儿出了个难题:原先长240厘米、宽30厘米的画绢,如今只剩下个巴掌大的残片,所有的部分都需要重新补齐。 放在早先,老师傅们会去库房找一些清宫藏绢作为修复材料。然而,从上世纪70年代末起,那些老年间的纸绢开始被定为文物,“一打报告,说不让用了”,没有材料,于是许多问题都得重新摸索。 他们眼前的这件诰命残片是光绪年间的稀薄绢。老材料,不让用;新材料,买不着。到底怎么办?最终,徐建华决定带着同事改造现有补绢。有个成语叫“抽丝剥茧”,而他们要做的,就是把绢丝从补绢上一点一点抽调,把它变稀薄。 他们先找出的是绢丝和织造方法类似的仿古画绢,接着按照残片绢丝的密度,一根根抽取经纬绢丝,经过反复比对,达到了和原绢最大程度的相似效果。 最终,在经历托命纸、染色、上墙、包边、再上墙、砑光、加米贴、地杆、轴头、别子等步骤后,原本残缺不全的诰命残片,被修旧如旧地复原成和其它3份诰命文书大小、形制都一样的作品。 至今可以看到当年的这样几张照片:同一块画绢上,左边是细密紧实的新绢,右边是丝缕分明的稀薄绢;而在一张铺满卷轴的画案前,是徐建华眯着眼专注修补的身影。 他说,书画修复,既不能不管不顾乱逞能,也不能缩手缩脚,“是个胆大心细的活儿”。 几十年来,徐建华始终守着这点匠人对技艺的初心和感悟,在这方紫禁城里的僻静小院,贴贴补补,描描画画。 被溥仪带出宫的《湘江小景图》重返故宫时,画心碎成米粒那么大,他和同事光拼对就花了六七个月;1976年唐山大地震时,他守着裱画室里的文物,两个月没回家;“十年动乱”结束以后,他同时忙乎7个展览,一下累得急性胃出血;而几年前,新疆出土一双纸靴,他又搭飞机倒大巴地去高昌古城,帮人家做鞋纸“揭秘”。 在他大半辈子修复的作品中,有展子虔的《游春图》、韩滉的《五牛图》、文征明的泥金《兰亭修契图》、赵孟頫的《百马图》、文彭的草书《千字文》、林良的《雪景双雉图》、解缙的《七方诗》、马和之的《唐风图》、张桂珪的《神龟图》、王原祁的《晴山叠翠》等几十件珍贵文物。2000年,他还承担了国家文物局“书画装裱质量的影响因素及其影响机制”的研究工作,一年后,又带领同事共同完成了故宫博物院年度课题“清代书画装潢研究”。 2012年,新一批的国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单公布,古字画装裱修复技艺一栏中,写的正是他的名字:徐建华。 紫禁城里,大家叫他徐老师,紫禁城外,大家叫他专家。人们信任他的技艺,也信任他的眼光。 一天,故宫前副院长杨新找到他,兴致勃勃地问:“有这么一件事我跟你说说,我前几天在别人手里发现一张东西,是张旧画,元代的,上边有好多折痕。你给断断?” 徐建华想了想,说:“那折痕规律吗?” “规律,都跟筷子似的那么长、那么宽。” “可能不真,”徐建华笑笑,“那折痕是用机器压出来的,所以长宽都一边齐。” 也有拿着画直接去他家拜访的。徐建华哭笑不得地说:“说是让我装裱,可一进门就问我,徐老师,您看这幅画是不是故宫的,是不是宫里原装的?结果我说完后,人家就拿着画走了。第二天我才醒过昧儿来,合着装裱是假,就想听听这是不是真画啊。” 虽然周围有盛情邀请,也有虚晃一枪,但不管怎样,徐建华心里还是挺高兴——在过去,好的修复师都得会书画鉴定,对文物格式、工具材料、装裱技术和历代书画的作伪方法有些研究的,才敢张口。 如今,徐建华有一个还没成型的计划,他想和几位同事一起,跟院里申请拍一部纪录片。不是《我在故宫修文物》那种,他说,想把以前的装裱格式,详详细细地录制下来,“手卷、册页、南北方不同装裱形式的区别、材料的使用等等”。 “早晚有干不动的一天,那时就真得退休喽。”徐建华笑笑,把自行车存在车棚,空身儿往故宫外走。 穿过神武门,仍是那座车辆来来往往,人群川流不息的城。他转身上了109路。上车前,他说:“咱就希望身上这点手艺,能够更久远地传承下去。” (责任编辑:admin) |