塞尔科技哲学思想的教育启示(1)

http://www.newdu.com 2025/07/03 10:07:59 论文联盟 佚名 参加讨论

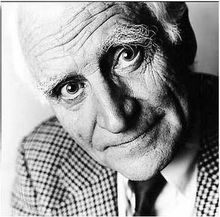

米歇尔·塞尔 对于教育来说,从古时的结绳记事和口耳相传,到后来的印刷媒体,再到今天的计算机及网络技术,人类技术的每一次进步都给教育带来了新的面貌和新的愿景[1]。新传播科技使得人类文明发生了巨大变化,教育也概莫能外,教育中的教师与学生的角色也产生了质的变化。在新传播科技的浪潮中,到底人类社会将会演化成为一个宰制、规训与控制的社会,还是一个打破不正义、不公平的主动实现转化的人类本身,并带来人类与世界交融联结的契机呢?这是近年以来当代法国哲学思想的核心观点,也是世界上其他国家的众多学者探询的核心话题之一。法国的科技哲学思想传统向来分成两派:科技乐观主义与科技悲观主义,而对于新传播科技与教育之间的关系,也大致分为“负面”与 “再探寻”两个派别[2]。抱持负面看法的学者,大都以新传播科技对于人类社会的宰制、规训与控制为论述的发力点。而为教育研究学界广为周知的当代法国著名哲学家、后现代思潮理论家、解构主义哲学的杰出代表让·弗朗索瓦·利奥塔,在其所著《非人》一书中分析到,资讯世界和信息社会非但没有为整个人类带来新的启蒙,而却带来了“非人文化”[3]64:电子世界的语音中心将一切规范按照一定程序的编排,使人朝着一种技术、一种“非人”的方向发展,进而在网络中失去自我[3]62。这是当时法国非常具有反思性思维的社会科学思想最常出发的角度。然而,新传播科技本身具有的“软性”特质使得它已然不再是纯粹的“工具理性”。于是,更多的法国学者开始重新思考新传播科技这样一个充满变异性与可能性的议题,他们一方面反思新传播科技对于人类社会可能带来的负面影响,另一方面探询新传播科技对于人类社会带来的一切“可能”[4]。米歇尔·塞尔(Michel Serres)就是其中一位比较具有代表性的哲学家。他在重新思考新传播科技的特质与可能,反思它在带来负面影响的同时,探寻它为人类“可能”带来的“转化”与“联结”的契机,以及教育在这一发生变化的重大过程中理应扮演的角色。 一、新传播科技的特质与超机构的产生 在介绍新传播科技时,塞尔指出,在今天这个时代,整个地球出现了大量、轻巧、快速的新传播媒介,它们迅速转化了人类的知识和人类的社群[5]16。而这种媒介,是一种“软”媒介[6]11,其最大特点就是跨越了时间与空间的限制;而以往各种知识或实践的活动空间,往往被限制在一个或是数个地方之中[6]194。然而,“工业革命的时代已经过去,新的科技革命事实上正在建构一个世界”[6]202。面对有人认为这种世界是虚假的、不真实的质疑时,塞尔反问到:“虚拟空间虚拟地将我们聚集在一起,这并非意味着徒劳无功与虚假。”[6]194他进而举例说到,当我们将学生关在学校中,学生面对的就一定是真实的世界吗?学生能否真正地面对和真切地感受属于我们“全人类”面临的问题(比如贫穷、饥荒、不正义、不公平、环境污染、人口爆炸)?但是,凭借新传播科技的虚拟性,人类今天有机会跨越时空的藩篱,从自身所处的狭小空间走向更为广袤的世界,我们凭借新工具开发了原有的潜在性居民,并在矛盾的地图上规划出能够让我们从本土通向世界的延伸道路[6]186。 用塞尔的话来说,这种新出现的软媒介所建构的世界没有中心、没有边缘,到处都是中介[6]128。这种中介意味着柔软的连结性以及轻柔的无限可能性[6]199。因而,在这种新传播科技的可能性之中,塞尔认为需要努力的就是,“当无数信使带来巨量信息的时候,社会整体就演变成为教育性的,更多余下的工作就是撰写充满繁多新知的知识论”[7]83。换言之,他认为在这个新世界中,人类需要重点做的就是教育活动。更进一步说,由于新传播科技的流动性与可塑性,它可能带来的深刻影响是:因为整个网络能从容地提供、安排或是链接各个遥远的信息基地或是信息渠道,昨天我们还在四百万公里之外听课,明天我们可能只在四千公里之外或是更近的地方。古典的课堂仍旧是几乎僵化的教室——它将一些既定的人集合到一处;比如学校作为一种机构就是僵硬的建构,而虚拟的新传播科技的空间规划与它所聚集的人的数量完全是未定的[6]198。 这种通过新传播科技的远程教育活动是今天我们无法不去面对的教育活动。新传播科技“因为虚拟可以变换不定的选择网络,或是连接所需元素的任何部份”[6]198,因此学校可以是任何一种型态:学生可以身处公司、银行、教堂、证券交易所之中,进行所谓的教育活动[6]198。更进一步来说,不只是既有的僵化的制度解体了,而且人类将在网络上找到了另一个汇集的可能。这被塞尔称之为“超机构”:我们的语言明天将从学院、校园、办公室或是工厂、教堂、法院、交易所或行政机关这些旧有的文字中,规划出超机构,在这个集合体中,我们不再需要建筑师,而只需要能规划这个集合体、能建立或是使之消失的传播网络的组件就可以了。在这样的空间中,在虚拟的、无法看见的学校中,有什么会比分享数量、历史、语言、食谱、网址或是交换小技巧等等的缺席的准客体要来的正常呢?所有可以感觉与经验到的世界空间,同样会从社会空间悄悄滑到虚拟空间,其中我们也同样能够描绘出飘动的地图[6]195。 这种超机构,没有固定的场所,没有固定的教室、没有固定的组织。人类的明天将慢慢地走向一个未知的境地。那么,这飘动的世界地图,将震撼着整个人类的思维。面对新的事物与思维,塞尔认为,必须通过教育才能让人类能够真正地面对并且善用这种资源:我们处在历史中十分重要的教育学革命的时期,应该需要改变我们的教学结构[7]。新传播科技的好处在于,一方面,现在的实验早就与软科技密不可分:在虚拟中进行实验,以减少真实物质甚至是生命的损耗;另一方面,教育难道就一定意味着必须将人们聚集在钢筋水泥建造的学校中吗?在一个教育体制中,它并不是惟一真正需要旧有建筑的活动,也不是唯一需要四面墙体、密集的正方形或是大教室中的隔间以便看到指挥而平行竖立放置的谱架,如此的规划、如此的设计、如此的草图,内外一致,它们能够流动着彼此交换与分享的讯息,能够使知识的散布或是随意与任何一位专家交谈吗?所有这些僵硬的能变成柔软的吗?笨重缓慢的能达到快速轻巧吗……因此我们应该将这些虚拟之处整合[6]197。而且,在这样的教育空间里,“人们都在为他人的学习铺路架桥”[8]。 (责任编辑:admin) |