南港烟春识真儒:刘述先先生访谈录

http://www.newdu.com 2024/11/26 06:11:04 儒家网 胡治洪 参加讨论

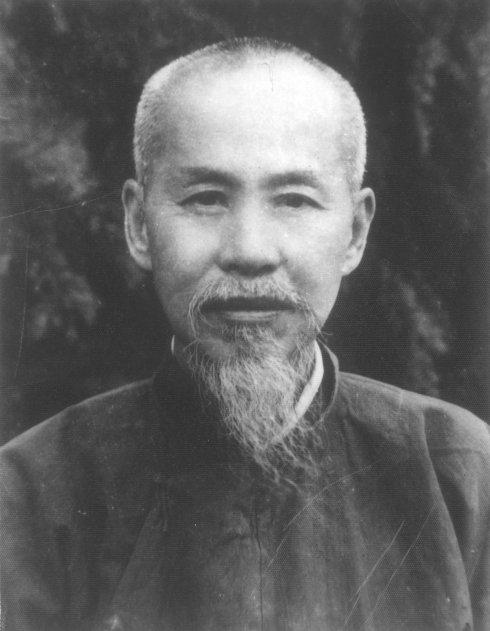

南港烟春识真儒 ——刘述先先生访谈录 采访者:胡治洪(武汉大学中国传统文化研究中心教授) 时间:西历2009年2月 2009年2月6日,我乘赴台湾大学访学之便,到台北南港中研院中国文哲研究所拜访了现代新儒家第三代代表人物刘述先先生。初春时节,烟雨迷濛,南港一带的建筑和山树都沉浸在若隐若现之中。而随着我与刘先生谈话的深入,一位自幼涵濡于儒家传统、身体力行儒家价值、精思高扬儒学义蕴、汲汲致思于儒学发展、并且因应时势而对儒学作了相应开拓的真儒形象,愈益清晰地呈现于我的脑际。刘先生以乱世异数总括自己的生平行履,这对我们这些躬逢中华民族重新崛起的伟大时代的后学来说,真是莫大的鞭策!在此将我对刘先生的访谈记录整理发表,以飨同道。这项成果的完成,端赖刘先生大力支持,谨向刘先生致以诚挚的谢意。  刘述先先生(资料图 图源网络) 一、家世 胡:首先感谢刘先生拨冗接受我的访问!我从郭齐勇老师那里获悉,您从2008年9月开始,用私人积蓄在武汉大学孔子与儒学研究中心设立了两个奖项,一个是“王蕴聪纪念奖学金”,一个是“刘静窗青年教师奖”,请您将这两个奖项名称的含义解释一下。 刘:我觉得武汉大学儒学研究做得很好,所以就同郭齐勇老师谈,希望能够帮助这方面的发展,设立两个奖学金,一个对于博士生,一个对于青年教师,这也是按照郭老师的提议。奖学金名称的含义,是纪念我的父母,王蕴聪是我母亲的名字,刘静窗是我父亲的名字,所以这两个奖项是作为纪念我父母的奖项。 胡:据说您曾表示,在两岸三地高等院校和学术机构中,您比较看重的是台湾中研院、香港中文大学和武汉大学。 刘:这与我的个人生涯有关。我从美国回到远东时,首先就是到香港中文大学,所以我第一项捐款就捐给香港中文大学,设立“刘静窗纪念奖学金”。1999年我从香港中文大学退休,到台湾中研院做了五年特聘研究员,到70岁时又退休,后来就只做兼任研究员,直到现在。由于一些客观原因,我没有在台湾设立奖学金。而我捐助大陆,是基于长远发展的考虑。在大陆选中武汉大学,是由于武大做儒学研究的人比较多,其他学校人都很少。另外我对郭齐勇的学问人格都很佩服,所以就选中了武大。所谓长远发展的考虑,如我曾经对你说过的,牟宗三先生和钱穆先生虽然在学术上很不一样,但他们生前都讲过一样的话,即儒家如果有前途的话,一定是在大陆。这在两岸三地看得很清楚。香港是最差的,因为它就是一个城市,大学与当地的社会是有距离的,所以唐君毅先生曾经说他做的事情根本与香港背道而驰,这当然也说得有点过。台湾就比香港好很多,因为它有腹地,可以培养本地人才。大陆更是完全不同,那么多的人口,尽管一般人对儒学没有关切,但还是会有比例上虽只占少数、而数量上却并不少的人愿意将发展儒学作为自己毕生的理想。特别是武大现在大力吸引年轻人,做得很好,所以我在自己还有能力的时候,愿意帮助武大。 胡:为了能够深入了解两个奖项名称的含义,能不能请您再多介绍一下您父母亲的情况? 刘:我父亲的情况很特别,他是北大经济系学生,身体很不好。我祖父做南货生意,从学徒开始,后来创办自己的事业,他有两个儿子,大儿子继承父业,小儿子也就是我父亲喜欢念书。父亲虽然学经济,但自幼就对生命问题很关注,特别喜欢宋明理学。抗战初期,他随北大一道撤退到昆明,是在西南联大毕业的。我们一家人连同祖母也跟父亲一道到昆明,只有祖父不肯走,就留在上海。后来看到上海没有很大的战乱,于是父亲毕业后,就带领我们全家绕道越南回到上海。回上海后,父亲不愿在敌伪统治下做事,反正祖父有生意,生活不成问题,于是就随自己的兴趣发展。他的兴趣在于宋明理学,但宋明理学对他来说并不够,所以他又结识了一些人,如跟蒋维乔(别号因是子)学打坐,跟太极名家陈微明学太极,却仍然感到不满足。后来他从蒋维乔那里得知上海南市一座寺庙里有一位高僧,是华严座主,法名应慈,就自行到那座庙里去见应慈法师,诉说心中的困惑。应慈于是向我父亲开示权实、真俗之间的差异,我父亲当下若有所悟,后来就时常去应慈法师那里。应慈法师这时向我父亲传授了一部篇幅很小但很重要的经书,就是华严初祖杜顺的《法界观门》,其中讲述了真空观、理事无碍法界观、事事无碍法界观等等。我父亲读后认为这是千古绝唱,由此皈依华严,成为居士,法名大照。他参与考证华严宗重要著作的源流,如贤首的《华严经探玄记》,十多卷;清凉澄观的《华严经疏钞》,四十卷。他们找来最好的版本进行校勘,又出资出力将这些经书刻印出来,所以我父亲为华严宗做过许多事情。我至今还藏有这些经书,是我来台湾后父亲寄给我的一套。华严因此也就成为我父亲的终极关怀。我父亲虽然不管生计,但他实际上是我们家庭的精神领袖,对我伯父的十个子女和我们五兄弟姊妹都有很大影响。父亲的思想包融了儒家和佛家,他认为儒释之道如日月经天。他虽然在北大读书,但并没有受到西化思潮影响,生活方面完全遵循儒家规范,对父母十分孝顺。只不过他认为儒家那一套规范并不足够,所以又接受大乘佛学,特别是华严宗的圆教。他走的是结合儒佛的路子。 我父亲年轻时候,英文学得非常好,后来也考取出国留学名额,但因祖母不放他走,所以没有出国。虽然没有出过国,但由于他的英文非常好,所以抗战胜利后他在北大经济系的一位老师李卓敏任上海善后救济总署副署长时,就担任过李的秘书。父亲一辈子就做过那几年事,到国民党撤离大陆后,他就没有再做事了。他私下的兴趣就是宋明理学和华严佛学,我们从小就受这种教育,所以我们不是在反传统气氛下长大的。我们的家庭是非常肯定传统的,并且这种肯定不是外在的,而是真正相信这种传统,真正在家庭生活中实行这种传统。 1949年,父亲也曾经想要离开大陆,为此到广州去过一趟,后来感到搬家太不容易,就放弃了这种想法。当时有这样一个机缘。1949年5月,上海的海陆路都不通了,我的大堂姐在银行工作,她有一位同事有两张从上海到广州的机票,这位同事临时决定不要这两张机票了,就告诉我大姐,大姐告诉父亲。父亲考虑,我的大堂哥冠先和我是两家长子,当时分别是19岁和15岁,功课都很好;为了不使我们的学业受到干扰,决定让我们经广州到台湾去念书,用父亲的话说,是要留下刘家的读书种子。这样,我和大哥就糊里糊涂地走了。记得当时父亲问我想不想去台湾,我当时什么也不懂,只感到海阔天空,有趣,就这样走了。先飞到广州,等候台湾入境证花了两个月,然后坐船到了台湾。我在台湾念了两年高中,毕业后考入台湾大学。 我们家由于在上海做生意,并没有回老家(江西吉安);而我们家的生意在上海只能算是很小的,比很多富豪差得很远,所以1949年以后,我们家并没有受到什么冲击,只是被孤立而已。父亲要谈宋明理学和华严佛学是没人可谈了。  熊十力先生(资料图 图源网络) 胡:1954年熊十力先生自北京移居上海,与您父亲有来往? 刘:是这样。我父亲在北大时有一位非常要好的朋友,叫张遵骝,他是张之洞的曾孙。张遵骝是学历史的,专长在佛学,钱穆先生、熊先生都教过他。牟宗三先生当年没钱,还靠他接济。他后来主要跟从范文澜,范文澜著作中有关佛学的部分,主要就出自张遵骝之手。张遵骝解放前在复旦任教,解放后才移到北京。他在上海时研究佛学的同道之一,就是我父亲,他们经常在一起谈佛。而我父亲认识熊先生、牟先生,都是通过张遵骝。记得我童年时候,牟先生到上海,还到我家吃过饭,所以我对牟先生是称伯伯的。 1949年,熊先生也曾南下,当时徐复观先生想把他接到台湾来,但董必武、郭沫若等人劝说他留在大陆,做了政协委员。这样,熊先生就在北京住了一段。但北京的气候他受不了,就移到上海来了。熊先生来上海前,张遵骝给我父亲写信告知这一信息,说熊先生也没有什么人可谈,要我父亲多与熊先生谈谈。我父亲本来就很敬佩熊先生,当时他给我的信中就曾表示一生最敬佩熊十力和陈寅恪,此前也已读过熊先生的书。这样,熊先生到上海后,两个孤独人就时常在一起谈佛谈儒。 胡:《熊十力与刘静窗论学书简》是他们在上海谈话的结集吗? 刘:是的。熊先生在上海的住所离我家很远,所以他们谈问题往往要采用通信方式。熊先生的“新唯识论”是反对唯识论的,认为唯识论将生灭与不生灭截成两片,所以转到儒家,讲大易。我父亲与他辩论,认为熊先生对唯识宗的批判可能是对的,但佛教的精义却并不全在唯识宗,按照华严宗的观点,它的判教是小、始、终、顿、圆,从这一观点来看,唯识宗只是始教,所以因唯识宗而否定整个佛教,我父亲不能接受。他们谈论孟子,彼此意见也不同。因为熊先生那时变得非常激进,把孟子当作“孝治派”,把孟子以及后儒都当作“奴儒”,他的学生都不能接受,所以两人的辩论非常激烈,常常是大吵然后又和解。这些论学书信居然就保存下来了,这里面的一个重要人物就是我的弟弟任先,他经常在我父亲与熊先生之间传递书信,多次见到熊先生,熊先生对他也很好,还亲笔写过短函给他。我父亲跑佛庙也总是带着他,他也见过许多著名僧人,如虚云和尚等,所以他受父亲佛教思想影响比我深得多,理解也更深入。 我父亲根本反对我念哲学,因为在佛家看来,一切都是空,理论建构也是空的,应付世俗生活,有一个工作就好。所以任先学的就是机械工程,在西安建筑学院当教授。任先将我父亲与熊先生的所有书信都收在一个盒子里,藏在小阁楼上,一藏就是几十年。1978年我以探望老母的人道理由,在离开29年后,从美国首次回上海,任先从西安回上海见我,才告诉我有这样一批资料。我那时对大陆的情况完全不知深浅,所以根本不敢动这批资料,更不要说带走。再说我对这批资料的背景也不了解,带走也没有用。于是任先又花了许多时间,将这些书信按顺序编好,后来托付一位香港学者、也是我的朋友和同事陈特带给我。我一看这些书信,就感到太有意义,它们正是熊先生在写作《原儒》、《体用论》、《明心篇》等著作时写下的书信,对于理解熊先生的这些著作具有史料价值。我立即写了一篇导论,发表在《中国时报》上,后来一并结集为《熊十力与刘静窗论学书简》。遗憾的是此书错字太多,因为太专门了,我弟弟又花时间校对了一遍,但却没有机会再版。 胡:今后编您的文集时,可以将此书作为附编予以再版。 刘:在大陆出版我的文集,郭齐勇早就提过这个建议,但存在两个困难。一是论著数量太庞大,仅中文专著就有二十多种,加上编著达几十种,另外还有英文著作。二是由于意识形态原因,有些文章在大陆肯定出不来;若要在大陆出版,必须要删改。我的《全球伦理与宗教对话》尽管与政治完全无关,在大陆出版时都多少有些改动。我的原则是,所有改动只能删,不能加;因为删节后毕竟还是我的文字,增加文字就靠不住了。这件事将来怎么做,我还不晓得。如果像钱穆那样就很糟糕。钱穆晚年依赖太太,他太太在出大陆版钱穆文集的时候,要把钱穆“现代化”,对钱穆著作大加改动,所以那个版本就保存文献来看是没有多大用处的。 胡:那么您母亲的大致情况是怎样的呢? 刘:我母亲是一位彻底的传统型妇女,她将儒家价值观彻底内化。她是由我祖父母选中的媳妇,然后从吉安带到上海,几年后才同父亲圆房。父亲教她念书,教她英文,可她对那些东西没有什么心得;但她会照顾婆婆,照顾她的四个儿子和一个女儿,一辈子就做这些事。我在家的时候,连内衣都不知放在哪里,都是母亲包管。我父亲在1962年去世,那时不要说尽孝,连奔丧都不可能。大陆开放以后,我将母亲接到南伊大去住,但她感到很孤独,不如上海弄堂里左邻右舍人很多,很热闹,所以住了一年,实在受不了,又回去了。母亲是七十多岁去世的。  胡治洪先生(资料图 图源网络) 二、行履 胡:以上对您的家世有了一些了解,下面想请您谈谈自己的学思历程。 刘:我在台湾大学哲学系本科毕业后,军训一年,然后再回台大进硕士班念了两年。那一阶段主要是受方东美先生的影响。我的本科毕业论文是对逻辑实证论和语义学的批判,我把论文寄给牟宗三先生,他帮我拿到香港的《自由学人》发表了。我的硕士论文是关于卡西勒的文化哲学,由方东美先生指导,那时我已将卡西勒的《论人》翻译出来了。1958年我硕士毕业后,由徐复观先生和牟宗三先生推荐,进入东海大学任教,占了一个学术岗位,此后至少在外表上看起来是一帆风顺。徐先生是东海大学创校元老之一,担任中文系主任。牟先生被徐先生从台湾师范学院(现在台湾师范大学的前身)拉到东海,承担通识课程中有关哲学的部分。后来打算要牟先生改教中国哲学史等专门课程,所以需要另找一人教通识课程。这样,我一到东海,就接替了牟先生的通识课程,介绍东西方哲学的行程。那时我已写出了《文学欣赏》书稿,就将这一内容也加入到通识课程中,非常受欢迎。后来我结集出版了《文学欣赏的灵魂》一书,由于当时同类书很少,这本书一时成为畅销书,以至盗版都有十几种。当时东海没有哲学系,学生们从我的课程中听到一些关于西方哲学的介绍,很有兴趣,有一批学生就要求我进一步讲授西方哲学。我那时还没结婚,所以晚饭后就找一间教室,给他们讲西方哲学,主要讲古希腊哲学。这一课程,学生没有学分,我也没有薪水。除了通识课程之外,我还可以随便开课,比如我那时做克罗齐的美学,就开课讲克罗齐的美学。听过我的这些课的学生中,有杜维明(后任美国哈佛大学教授、哈佛燕京学社社长)、刘全生(后任台湾中央大学校长)、王靖献(笔名杨牧,著名诗人,后任美国华盛顿大学教授,曾借调任台湾中研院文哲所所长)等,学生感到有收获,我也教得很愉快,我们之间的年龄相差并不大。 那时牟先生也还没有结婚,我经常往他那里跑,就在他那里认识了我太太刘安云。我太太是东海生物系第一届学生,我没有教过她。我们在1961年结婚。后来牟先生离开东海去了香港,我在东海留到1964年,然后到美国南伊利诺大学念博士学位。 我在本科毕业后,就已获得美国华盛顿大学的学费奖学金。当时文科能够获得美国的学费奖学金已经是最高可能了。但由于两个原因我没有去美国留学,一个原因是我认为自己的学问底子还不厚,现在留学对我不一定是最好的选择;第二个原因是仅仅给我学费,我的生活怎么办?那就得打工,我是全心在学术,不愿意那样做。所以我获得奖学金也没有去美国,就留在台大念硕士。 那时美国南伊利诺大学是一个新兴的学校,是伊利诺州立的大学。伊利诺州最好的大学当然是芝加哥大学,但芝加哥大学是私立的;公立大学中最好的就是位于Urbana-Champaign的伊利诺大学。南伊大原来是一所师范学院,距离芝加哥三百英里,校园很广阔,随着人口增加,这所学校就成为伊州南部的学术文化中心。当时的校长要发展哲学系,哲学系主任Willis Moore就把老同学、密苏里州华盛顿大学的Lewis Hahn找来做研究部主任,大事扩充研究院。他们有两个构想,一个是同时注重专业和通识教育,由此将哲学弘扬出去;另一个是把眼光投向东方,发展比较哲学,所以要到东方去网罗人才。恰好这时东海大学举办了一个Chinese Civilization Camp,有两位美国哲学教授来参加这个夏令营,其中有一位是南伊大的William Harris,他特别喜爱印度哲学和中国哲学。他们就主动同我接触,告诉我说南伊大新办一个哲学博士班,负担全部费用,问我要不要去念学位。那我当然求之不得,这样我就到南伊大去念博士班了。 我在南伊大念博士班,念得特别快,两年就念出来了,而大多数美国学生却要念好多年,原因在于他们被第二外语阻拦了,美国人不会学外文,而我在台大时就学过德文,所以我的德文一下子就考过了。然后就是考预试,预试要考两天,那是要考得脱一层皮的。要考西方哲学史、认识论、形上学、价值论,有些人准备预试就要准备一两年。而我在台湾就是教西方哲学史的,所以一面上课一面准备,课程一结束我就考预试,就过了关。然后就写博士论文。这时我很幸运地遇见了我的导师Henry Nelson Wieman。Wieman本来是芝加哥大学神学院教授,是一代宗师,提倡“经验神学”(empirical theology),这是一种很奇特的结合,神学一般是超越的,怎么竟然有“经验”的神学呢?实际上他是将“内在”与“超越”联系起来了。所以他谈到最后ultimate commitment(终极托付),乃是creative interchange(创造性的交流)。这就同我们中国《易经》的内涵完全相通啊!也与方东美老师讲解的《易经》相通。这样我的论文就写得很顺畅,1966年顺利毕业了。那年Wieman是80岁,南伊大授予我博士学位,授予Wieman荣誉学位。 那时在南伊大哲学系教通识的William Harris,他的身体不好,病倒了,要找人代课,就找到了我。所以我博士还没念完,最后一个学期就已经在南伊大教通识课程。南伊大的通识课程是大班教学,一般有三百学生,在演讲厅上课,一周上课三个钟点,教师讲两个钟点,然后分成十二班,一个助教带四班。我原先是给Harris当助教,他病倒后,我就成为主讲,也用三个助教。我的教学反映很好,Student Evaluation对我的课给予很高的评分。因为Harris的病情不能很快复元,校方就要我毕业后留校一年,我也同意了。 由于我本来就抱定留美毕业后回本土服务的宗旨,所以我当初虽然可以不拿Fulbright Travel Grant,但我还是拿了这个Travel Grant。而按照Travel Grant的规定,我毕业后必须回原地服务两年,才能再出来。我毕业后暂留一年是没有问题的,但一年期满后,校方还要我继续留下来,我就不同意了。正当我准备离开美国的时候,却发生了一个插曲。傅伟勋到伊利诺大学念博士学位,我堂哥也在那所学校当工程教授,那年圣诞节我到Urbana-Champaign去了,住在我堂哥处,被傅伟勋约去一叙。傅伟勋劝我留在美国不要回台湾,因为我回台湾当然是想进入台大哲学系,东海大学没有哲学系,我当然不愿长驻东海,但傅伟勋分析说我绝对进不了台大哲学系,即使进了台大哲学系也做不成什么事,不如就在美国开辟一个新天地。与傅伟勋谈了一通宵,结果我决定留下来了。这时南伊大哲学系主任到东部参加哲学会,已经准备招聘教师讲东方哲学课程,我就在Urbana-Champaign给系主任发了一封信,表示我还可以留校,他很高兴,说我们不用再招聘人了,就请你吧。那时工作好找,不像现在这么困难,我毕业时只是将我的档案、成绩单、博士论文资料一发布,并没有申请工作,就有三个offer,请我去做助理教授。我将这三个offer给系主任看,系主任说我去替你安排,他的安排就是把三个offer都回绝了,把我留在南伊大。这在美国也是少见的,美国学校原则上不留自己的毕业生,一定要到外边去闯荡,过一段时间在外边立足了,才把你请回来任教。可是我教的课程不是南伊大其他人可以教的,而且我来南伊大之前,在东海已经是副教授,所以他们就把我留下来了。 但是南伊大留我却遇到了大麻烦。因为我拿了Fulbright Travel Grant,按规定毕业后要回原地服务两年,我不回去就是违约。校方必须通过伊利诺州的众议员向国会送一份bill,说明南伊大需要这个人的专长,要他多留两年。这份bill并不需要国会通过,只要送进去了,我就可以留两年。这件事使那位议员很为难,他提的bill都是诸如造一条公路,几百万的事情,现在居然为了留一个人要送一份bill。但哲学系的意思很坚决,系主任对校长说一定要留这个人,这样就送了一份bill到国会,我就留了两年。两年过后还要留我,又送第二个bill,又留两年。这样就留了四年,而在这四年中我已经升任副教授,学校给我tenure,成为永久聘约了。可是在那四年中,我也有困难。凡是通过向国会递交bill方式留在美国的人,不能离开美国国境,一旦离开,就视为自动放弃居留权。所以我游览Niagara falls,那个景致是从加拿大那边看才更壮观,但我只能从美国这边看,而不能去加拿大那边,一去加拿大那边就不能回美国了。 在我第二轮bill送出去后,学校通过行政系统,为我提出减免返回原地服务两年的申请,理由是我的专长是美国需要但却培养不出来的。这一申请获得成功,我也就可以离开美国了,那是1971年。那一年唐先生、牟先生都已经在香港中文大学,邀请我去讲学,于是我在1971-1972年间从南伊大休假,前往香港,在中文大学的新亚书院教了一年书。那时新亚书院虽然已经并入中文大学,但由于新界沙田的新校区还没有建好,所以还是在九龙农圃道。我在新亚教书期间,正值中共取代台湾进入联合国,许多年轻人对此非常困惑,唐先生就组织文章讨论如何看待这一新情况,也要我写文章。我在《明报月刊》发表了一篇两万字的长文。在文章前言中,我表示赞成中共进入联合国,因为这反映了这一地区的政治现实。要注意我那时拿的是“中华民国”护照,这样讲岂不是“叛国”吗?当然我人是在美国,并不回台湾。接下来我论述在哲学、文化上认同儒家传统。洋洋洒洒一大篇,在香港引起很大反响。当时台湾驻美国领事馆的一个人看到我这篇文章,就把前言删去,然后发给欧美所有反共的华文报刊发表,结果我这篇文章成了我的中文著作中影响最大的一篇。蒋经国后来之所以那么尊重唐君毅,原因也在这里。唐先生去世后在台湾设祭,蒋经国独自在灵堂追思了几个钟头。也因为这篇文章,后来我回台湾,他们把我当作英雄。但其实我在政治上根本不是国民党,我完全是从学术、文化、思想上肯定中国传统。 胡:您如何定位自己与唐先生的关系? 刘:我对唐先生并没有直接的师承关系,但我视唐先生为师长辈。我年轻时代受到唐先生《中国文化之精神价值》的影响。唐先生喜欢讲中国文化之精神行程、印度文化之精神行程、西方文化之精神行程等等,这种学术路向与方东美先生的学术路向是一个模式,都是文化哲学的模式,而不是牟先生那个模式。我自己与方、唐的模式比较契合,所以从方先生到唐先生,再到我,这条线索是很清楚的。而牟先生由于同我父亲是朋友关系,所以我对牟先生执故人子弟之礼。但到后来,在中国哲学、特别是宋明理学方面,我受牟先生的影响更深。 1972年,我从香港返回美国。到1974年,唐先生、牟先生同时退休,就把我从美国召回香港,做中文大学哲学系主任。此后,我1974-1976年在香港,1976-1978年在美国,1978-1980年又在香港,1980-1981年又在美国。这样来来去去,每次回来都升一级。到1981年,香港中大要找人接替唐先生空出来的讲座教授位子,最后就找我去了。这时我想我不会再回美国了,就把南伊大的位子辞掉了。那时中大校长就是李卓敏,前面说过他是我父亲的老师,但我第一次去新亚的时候,根本没有与李卓敏联系,因为他在新界,我在九龙。到1974年我担任哲学系主任,当然要去拜会校长,我就告诉他我是某某人的儿子,所以他与我有一种特殊关系。可是我完全不是因为他的关系进中大的,是因为唐、牟的推荐进中大的。 我担任哲学系主任时,对哲学系做了很重要的变革。中大是由新亚、崇基、联合三个书院采取联邦制组成的。联合书院没有哲学系;崇基哲学系是基督教背景,有劳思光、何秀煌、陈特等人;新亚哲学系是中国文化背景,有唐端正、李杜、王煜和我这些人;这两个哲学系要进行整合。以前唐、牟两个大师在这里,随便怎么开课都行,但我们新一辈不能像以前那样开课。而要打破新亚和崇基的隔阂,将两边整合起来,这是一个全新的工作。但我做这件工作时,引起唐先生他们的严重误解,认为我背弃了新亚的传统。有一段时间甚至把我和余英时当作叛徒!余英时那时是中大副校长兼新亚书院院长。唐先生对我的人格有误解。但牟先生不同,虽然意见方面彼此相左,但在人格上从来没有缺少对我的信赖。 胡:对于这段经过我比较了解,我对双方都给予同情的理解,认为实质上是两种办学模式和教育理念的分歧。这一看法,我在《大家精要:唐君毅》(云南教育出版社2008年9月版)那本小书中表述过了。 刘:唐、牟是以传扬儒家哲学作为他们的主要关切,在这个前提下,我作了一个重要的转折,比较注重学术的客观性。中大没有博士班,学生毕业后,都是到外国去念博士学位,我不妨碍他们个人的发展,因为我相信理一而分殊,各人走自己路。站在唐、牟的立场来看,可以认为我起了一个很坏的作用。原来中大完全是儒家正统,可现在中大最强的是现象学、海德格尔那些东西。从唐、牟的道统来看,这当然是歧出的。但问题是唐、牟任教的时候,连我这样的学生都教不出来,因为那些学生太依附在他们的权威底下,到时候没有办法出来独当一面,所以要从美国把我拉回来。我的思想来源,一方面是唐、牟,一方面是方先生,还有就是外国的,我有一个多元架构,这种多元的架构就不能控制它的发展嘛。唐、牟的强项是宋明理学,但他们的学生大多不能教宋明理学,唯一可以教宋明理学的是王煜,可王煜是铺散型的,广度很够,著作量很丰富,但没有深度。唐端正对师说守得很紧,但不能开阔。其实自非嫡系的金耀基在1977年就任院长以后,成立钱穆讲座,龚氏学人,明裕基金,继续发展新亚精神。在我的通力配合之下,积极推动海内外的学术文化交流,促成李约瑟、狄百瑞、朱光潜、贺麟、冯契、张立文等访港,使新亚在不同方式之下,维持当代新儒家中心的地位。 从1981年到1999年退休,我在香港中大一直做讲座教授。至于1999年我从中大退休以后的情况,前面已经介绍过了。至今为止我的经历大致就是这样了。我早年遭遇乱世,能有现在这个样子,真是一个异数。记得当年在上海时,飞机投炸彈把我家的墙壁炸出一个脸盆大的洞。还有亲友看到日本飞机轰炸时,一个黄包车夫的脑袋被弹片削掉了却还在跑。每天都在恐惧中,哪里想到还会读书。 三、哲思 胡:您对中西学术、思想、文化的研究,您与何炳棣关于“克己复礼真诠”的论战、对余英时《钱穆与新儒家》和《朱熹的历史世界》的商榷、以及对翟志成批评熊十力先生的反批评等等,内容实在太丰富,牵涉面很广,其中虽然有很多话题,但这次访谈无法涉及了。我想请您集中扼要地谈谈您的哲学思想以及体系架构。 刘:我的思想基本上可以用三个命题加以概括,就是“理一分殊”、“两行之理”和“回环”。“理一”是我们的终极向往,而实际上我们无时无刻不在“分殊”的状况中;但我们虽然在“分殊”的状况中,却又总是在追求“理一”。例如人们总是企望无限,但无人不是有限的;而人的有限性却又从来不能阻止他企望无限。又如不同的文化传统之间总会有相通之处,但这种相通只是一种极小的通,不可能是极大的通,相反,各个文化传统的发展可以形成极大的差异;但这种差异性却又不是一定要走向相互敌对的地步,彼此之间还是可以求同存异,这就体现了多元价值融通的理念。还有近年来的一个奇特倾向,也可作为“理一分殊”的例证,就是glocalization。glocalization是globalization与localization这两个单词的拼合,globalization意为全球化,localization意为本土化,所以glocalization的意思就是“全球-本土化”。这种倾向表明当今世界正是在普遍性的“理一”和特殊性的“分殊”这两极之间移动。各个地方都在趋向全球化,同时又都在保持本土性;但虽然都在保持本土性,却又都在趋向全球化。再比如一滴海水与整个海洋的关系,一滴海水的质素甚至与整个海洋完全一样,但一滴海水仍然是一滴海水而不是整个海洋;可一滴海水虽然不是整个海洋,却又相通于整个海洋。如此等等,都表明“理一分殊”的普遍意义。 所谓“两行之理”,既可作为“理一分殊”的另一种表述方式,也可用来表述其他面相。就“理一分殊”来说,“理一”就是一行,“分殊”则是另一行。就其他面相来说,主从、一多、同异、真俗等等,也都是“两行”。形上形下、大千世界、万事万物,都只能有“两行”。这一点我同意牟先生。傅伟勋曾批评牟先生的“一心开二门”说,认为应该有多门,这实际上是傅伟勋不懂。按佛家的说法,只能有真、俗二谛,真谛就是“理一”,俗谛则是多元,一多相容,所以只能一心开二门,没有说一心开多门的,多门就不相干了,二门就是多门嘛。一与二、一与多,意思一样。所以牟先生批评傅伟勋根本不明白这个道理,我同意牟先生。 基于“理一分殊”,可以认识到超越与现实总是处在一种动态的张力之中,这给我们的一个启示是,我们不能最终脱离自己的有限性去把握别的东西。有限只能通于无限,但有限却永远不能同于无限。如果说有限同于无限,就是僭越,就是以偏概全,就是悖理的,就有逻辑矛盾;而逻辑上若有矛盾,存在上就不可能,就不能存在。有限通于无限,就是“理一分殊”。有限就是“分殊”,通于无限就是指向“理一”。我所说出来的“理一”,也就是通过我的有限性所反映出来的无限,那已经不是无限本身了。没有人能够反映出无限本身。所以所谓“一即一切”只是相即的关系,而不是等同的关系。决不能说我能够拥有那个“一切”,只是在一定意义上我可以体现那个“一切”。在这个意义上,我与那些信仰绝对“大同”的人有很大差异。那些人相信有朝一日差异将会泯合无间,存有界达到完全同一;而我认为只要牵涉到具体生命,只要落实到现实,这种情况就不可能,就一定有差异。我们都是指向“大同”理念,但这个理念在任何时代都不可能充分实现。在现实的分殊的层面,总会存在矛盾,并不因为有一个超越的“理一”就能够泯灭矛盾。但“理一”又可使矛盾在一定阶段一定程度达至某种调和。 有限永远不能同于无限,这是一个方面;另一方面,有限又永远可以通于无限。因此,宇宙人生都不是封闭系统,而是开放系统,处在永远的回环之中——由内在到超越,由超越到内在;由局部到全体,由全体到局部;由具体到抽象,由抽象到具体;由对立到统一,由统一到对立;由多到一,由一到多;……不断回环,无穷无已,永不封闭,永远开放。《易经》的最大智慧就在这里,全部六十四卦,第六十三卦是既济,第六十四卦则是未济。《易》之三义包含不易,就是绝对的“理一”;又包含变易,就是相对的“分殊”。单讲不易就成为绝对主义;单讲变易就成为相对主义。唯有不易与变易相契合,才构成生生之易。《易经》六十四卦系统不是一个封闭的完成,而是一个开放的完成,是一个永远不会终结的辩证过程。劳思光老是批评儒家是一个封闭系统,我很不同意。我表述的儒家睿识,完全不是一个封闭系统。 胡:我理解您这三个命题是一种宇宙观和方法论,用以看待大千宇宙、人文世界乃至人类心灵的种种事物和现象。 刘:对。这三个命题,在第一个层次上是方法论,是对客观世界的抽象概括,又可据以把握客观世界;但在第二个层次上,也是形上学,表明本体与现象互相涵蕴;还有第三个层次是实践论,可以指导思想和行为。这三者也是一个回环。 胡:谈到本体,您如何界定“理”? 刘:我所谓“理”,是不能加以界定的。不加界定的“理”才有超越性。而一旦被言说界定,就有了限定性,就不是“一”而是“二”了,也就不是“理一”而只是“理一”在当下的一种呈现了。所以我所谓“理”是一个“道可道,非常道”的存有,只能够意会。 胡:您这是不是用儒家范畴构成一个普遍性的框架,来包容一切有限的事物和现象?如果是这样,那个形式化的“理”就仍然体现了您的文化背景和价值取向,这是不是仍然有判教的意味? 刘:我有隐涵的判教,也就是说我有自己的终极信仰。不过我并不强迫他者接受我的判教,因为一切判教都没有普遍性,基督徒总是会把基督教放在最高层位,儒家也同样会把儒学放在最高层位,唐先生也不能避免这一点,他的九个境界,最高的还是儒家“天德流行境”,非儒家人士就不会接受这种观点。Neville(南乐山)等人作为基督徒,可以开放给我们儒家,我们儒家也应该开放给基督徒。所以我对“理”不加界定。 胡:这可能就是姚才刚那本书(按指《终极信仰与多元价值的融通——刘述先新儒学思想研究》,巴蜀书社2003年10月版)所揭示的终极信仰与多元价值融通的主旨吧?我认为您这样处理终极信仰与多元价值的关系,既具有合理性,又十分巧妙。合理性在于,一切现实的价值当然都是相对的、有限的,当然要通过回环而不断通于那个“理”。巧妙则在于,您隐藏了价值内涵之后,您那种以儒家范畴构成的普遍性框架,就退而可以避免他者的批评,进而可以消解并且包容那些自以为是绝对的、独尊的思想体系,这在儒家仍然处于弱势的时势下是特别有意义的。 刘:姚才刚那本书对我的思想体系的表述大体是可以的,不过我现在的思想比姚才刚那本书中所表述的内容又有了进一步发展。其实我的思想体系并不能解决现实中的争端。理念并不能平伏现实中的冲突。尽管理念可以相通,但现实中还是会有矛盾冲突。当然,现实中虽然有矛盾冲突,但理念是可以相通的。 胡:刘先生现在虽已年逾古稀,但仍然身体硬朗,心态安宁,思维清晰,又落脚于中研院文哲所这样一个具有优良学术环境和丰厚学术资源的所在,是否打算以著作方式完成自己的思想体系呢? 刘:是否完成体系也很难说,就自己的机缘,能做多少就做多少。有了基本理念,要具体铺陈的话,也就是把材料加进去而已了。就像唐先生的“九境”,也是有了基本思想,然后将具体材料加进去。 不过体系这个东西,孔子有孔子一套,孟子有孟子一套,程朱有程朱一套,陆王有陆王一套,唐牟有唐牟一套。体系一旦完成,就成为一定,可是宇宙人生不会到此停止,宇宙人生永远是开放性的。人造的东西终究有限,它或许可以开放给无穷的时空,但毕竟会接受某些东西而又排斥某些东西。一个个体所能做到的极至,就是完成于不完成之间。人生一世,既不能不完成,但他的完成又不能阻止宇宙的运行,也不能阻止别人去发展新的体系。我既然讲开放系统,就不会企图造出一个空前绝后的体系,那就是自相矛盾了。黑格尔犯的最大错误,就是总想制造一个空前绝后的体系,宣布一切到此终结,我认为这是悖理的。你本事再大,也只可能有限通于无限,不可能有限同于无限,否则就是僭越。人所能做到的极至,就是通过有限的生命与无限相通,所以不是一个封闭系统。可是我做出来的东西必然部分是封闭的,一本书写完了,有什么东西也就在这本书里面了。 刘述先先生简介:江西吉安人,民国二十三年(一九三四)年生于上海。美国南伊利诺大学哲学博士(1966年)台湾大学哲学硕士(1958年)台湾大学哲学系毕业(1955年)。中央研究院中国文哲研究所筹备处特聘讲座(1999年-),东吴大学第一任端木恺凯讲座教授(2000年-),“中央研究院”中国文哲研究所筹备处研究员(1996年-1999年),香港中文大学哲学系讲座教授〔兼系主任至1993年止〕(1981年-1999年),美国南伊利诺大学教授(1974年-1981年),美国南伊利诺大学副教授(1970年-1974年),美国南伊利诺大学助教授(1966年-1970年),东海大学副教授(1962年-1964年)。  (责任编辑:admin) |

- 上一篇:宰相肚里能撑船:看北宋名相王旦怎样为官与为人

- 下一篇:论娄敬:西汉建国的关键人物