90岁学者:我回到春秋战国也能找到工作

http://www.newdu.com 2024/11/25 10:11:35 山西新闻网-山西晚报 谢燕 参加讨论

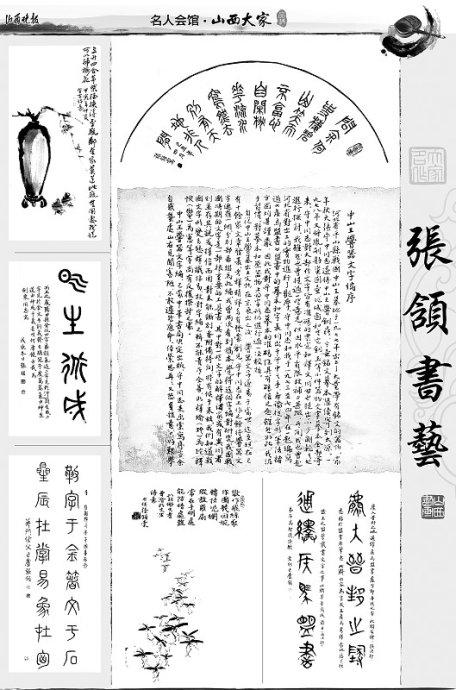

张颔先生简介  张颔先生 张颔先生1920年生于山西介休,家境贫寒,抗战爆发后,结识共产党人杜任之,投身革命。抗战胜利后,曾担任《青年导报》总编辑及《工作与学习杂志》主编,其间作诗文,写小说,反内战,争民主,积极组织进步文化活动,后赴北平华平文法学院做地下革命工作。1948年加入中国共产党,新中国成立后任山西省委统战部副处长,并受聘为省文管会顾问。1958年任中国科学院山西分院考古研究所所长、省文物工作委员会副主任。1978年任中国古文字研究会理事,1979年中国考古学会成立,为发起人之一并任理事。1980年山西省文物局、山西省考古研究所成立,任副局长兼所长。1991年离休。其间埋头考古、守职敬业,尤其对《侯马盟书》的发现、释读和研究,成果丰硕,贡献迥异,在国内外学界享有崇高威望。  张颔先生书画作品 今日,《山西日报》推出山西书画《大家·名作》之三——张颔作品品鉴专版。 2010年4月19日13点20分,我收到了一条短信:张先生说随时过来都可。 这是作家韩石山先生发来的,这天我托他联系采访古文字学家张颔先生。 我一愣:张先生不午休吗? 韩石山:不。 一个小时后,我们出现在张颔先生家中。 他刚刚洗了澡,精神不错,边笑着招呼儿子张小荣给我们倒茶,边问韩石山,书今天该印了吧?韩石山大声笑答:快了,出版社要赶23号的书博会呢。 说的是韩石山历时4年写的《张颔传》。 我问能不能先照张相,张颔点头,努力自己站起来,不让人扶,但试了几次,都失败了,他无奈地摇头:“腿不稳啦,老了毛病多啦!” 这让我意识到,他毕竟是90岁的老人了。 这是一次特别的采访,在两个小时中,老人先是坚持坐着,后在我们的一致建议下,他抱歉地躺下聊天。话题散漫活泼,我跟着老人的思绪慢慢聊,在他乡音浓厚的介休话里。 年轻时看到别人锻炼,都觉得是“堕落” 记者:您这么大年纪,中午不休息啊? 张颔:从早到晚都是看书时间,累了就把书搁在胸口打个盹,歇过来就再看。除了吃饭时候不看——要是还没有看完书,一边吃也一边看。 记者:那您早上几点起床? 张颔:早上5点就起来下了地,先开开窗户通风,深呼吸,从头到脚慢慢活动活动。用不了多久,身上就觉得舒服了。洗漱完了就开始看书。 记者:每天都这样规律?从小就这样? 张颔:年轻时候不习惯,看别人锻炼,还感觉人家浪费时间,用什么词说呢——“堕落”了,省下的时间能看多少书。你看我不会打扑克,不会打麻将,下棋会走走步数,就是赢不了,也不会骑自行车…… 记者:所有的乐趣都在文字研究上? 张颔:比如今天看了书,有不认识的字,当下就查字典查资料解决疑问。 记者:您是古文字学家,如果有字连您都不认识,那这世上就没什么人能认识了吧? 张颔:人家用了这个字,我不认识,或者认识,但不知道意思和出处,我就想知道是什么意思,出处在哪。 (靠墙的条桌上放着40册《中文大辞典》,都被翻得毛了边。老人手边是一本当月的《书法艺术》杂志,被他翻看的文章有这样一些话被红笔标出来,“手书墨迹主要见于春秋战国之交的侯马盟书为我们了解当时中原书风提供了可贵的材料。”) 记者:为啥要把这句话勾出来呢? 张颔:人们知道侯马盟书,都是从文字和历史方面了解的,这个文章提及了侯马盟书的书法,这就添了新意了。有的人没见过我的文章,我有几篇写过侯马盟书的书法和标点符号的。记者老来问侯马盟书的事,我不想说了,话说三遍淡如水。 侯马盟书的通绎者 被张颔轻描淡写不愿多说的侯马盟书,是1949年以来中国十大考古发现之一。1965年,这些出土于古晋国宗庙遗址的盟书,见证了春秋末期晋国政治斗争的激烈,被认为是三家分晋的序幕。张颔,正是这珍贵文物的研究解读者。1976年,他发表了考古巨著《侯马盟书》,山西省社科院专家降大任先生评价道:《侯马盟书》与一般的考古发掘报告不同,不仅是盟书资料的集大成,也是盟书研究中,考古学、古文字学与历史学三者相结合的学术专著,是春秋乃至先秦史研究的必读书之一。书中极为准确地考定出,侯马出土的盟书,是公元前475年前后晋国的赵简子索要“卫贡五百家”时的产物。  侯马盟书,是1949年以来中国十大考古发现之一 记者:赵简子为啥要搞盟书? 张颔:盟书是举行盟誓的约信文书,赵简子又叫赵鞅,是春秋末期晋国正卿。当时的诸侯和卿大夫为了巩固内部团结,打击敌对势力,经常举行这种盟誓活动。《侯马盟书》就是他和家臣之间订立的文字条约,一式两份,一份藏在盟府,一份埋于地下或沉在河里,以取信于神鬼。侯马出土的就是藏在地下的那份。 记者:盟书是什么样子的? 张颔:在出土的石片、玉片上用毛笔写的古文字,也是我国目前所发现的古代文字中,最早的古人毛笔手书真迹。 记者:当时您是怎么破译这些像天书一样的文字的? 张颔:一工作起来就是十几个小时。有的文字残缺,有的模糊不清。每天看片子看得眼花缭乱,四倍的放大镜看不清楚,就换成六倍的、八倍的一个个辨析认识。每天都要对观察结果与研究心得做记录——就是这本《盟书燃犀录》。 记者:这样的工作持续了多久? 张颔:一年多。 记者:我听说刚开始研究的时候,您认为这是祭祀文书,“盟书”的叫法是郭沫若提出来的? 张颔:郭老的材料全是我们提供的。当时我也想到盟书,还是学识不足,不敢做决断。在这上头,大家就是大家,郭老就是郭老,不佩服不行。 记者:还有个问题:盟书1965年就出土了,为什么您的研究从1973年才开始? 张颔:文革开始了嘛,我被打成反动学术权威关进了牛棚,盟书也被装箱进了库房。 记者:您现在对这段经历怎么看? 张颔:你有天大的承担,不如社会清明一点点。社会不清明,人心就往暗处走,黑处走,最终是你毒我恨,灰天黑地。 自学成才的大家 1999年1月7日,日本东京大学名誉教授松丸道雄写信给张老,庆贺他80岁寿诞。信中对其治学业绩称誉备至:“其研究范围以商周青铜器铭文为主,涉及到钱币文字、玺印、镜铭、朱文盟书等许多方面,可谓充分掌握了古文字资料全领域,环视斯学,几乎无人能完成如此全面的研究。而且先生的贡献不限于学问,在书法篆刻等与古文字关系甚深的艺术方面,先生精妙入神,这一点亦是现代学者所未能企及也。” 其实还不止日本人夸的这些领域,很多人还知道张颔对古代天文学也颇有研究。文革期间,不能读书,他用《毛选》的硬壳盒儿,制造了一个观测仪。1973年,他关于太阳黑子的一项观测结果还得到了天文学家席泽宗的肯定。 记者:天文学对考古有用吗? 张颔:最近国家的夏商周断代工程,其中一个重要的时间标志,武王伐商的日子,就是靠了古代天文学与现代天文学结合才勘定的。我研究侯马盟书时,也运用了古天文学的知识,勘定了一条盟辞的具体日子。这可不是推测,而是确证。 记者:是因为考古需要才学的? 张颔:在樊城当学徒的时候就感兴趣了,那会儿读过一本叫《高厚蒙求》的古星相书,是清朝人徐朝俊著的。 (话说到这儿,我没有再问下去。那是张颔最伤痛的一段记忆。 张颔是遗腹子,9岁丧母,跟着祖父祖母长大,读完小学,家里就无力再供他读书。后加入行余学社,为了刻图章,开始读《说文解字》,接触篆书及六书。他家的房东是当地有文化的财主,房东太太从小看他长大,待他极好,认了干妈,他跟着干爹学习韵律、诗词、书法等,打下了基础。他17岁那年,祖父也去世了,外祖父托人给找了个事做,去湖北樊城一家杂货铺当学徒。临走前,干爹干妈专门把他叫去吃了一顿火锅。干妈勉励说:孩子呀,永远不要回介休来啦,介休没有你的亲人!) 记者:后来还见过干妈没? 张颔:抗战胜利后,回去见了一面,高兴。干爹干妈就是亲人啊。 记者:那会儿您在做什么工作? 张颔:已经参加革命了。解放后就到了省委统战部,1958年中国科学院山西分院成立考古研究所,我被调去当所长。 记者:虽然这之前还有省文物管理委员会顾问的头衔,但有没有同事因为您的学历怀疑过您的能力? 张颔:沉住气不少打粮食,庄稼人的这句话,做学问也用得上。“一团茅草乱蓬蓬,蓦地烧天蓦地空。争似满炉煨榾柮,慢腾腾地煖烘烘。”茅草点着了,火势再大,轰的一下就没了。榾柮就是树根,硬,烧起来没明火,可是耐久。做学问,就要这样,别看“慢腾腾”,可是“煖烘烘”。你不知道我下的是什么功夫。全是笨功夫,死功夫,背,死背。这功夫一下就是六七年,直到“文化大革命”爆发,进了牛棚才停下来。我自己知道我的底子,不下苦功不行啊。就这,还有人说这是外行领导内行,那几年说的人多,现在没人说了。 记者:所以现在很多人说您记忆力超群,很多诗文张口就来,《西厢记》都能大段大段背下来,其实都是这样的苦功夫? 张颔:看是背什么呢,数字不行。我领上小孩子看病去,大夫问孩子多大了,我说不来。电话号码、门牌号数,都记不得。这是个很大的缺点。 回到春秋战国也能找到工作 下午的阳光照进这个简陋的客厅兼卧室,洒在床单上,上面有张颔用笔划的刻度道,看阳光照射位置,他就能判断出现在到什么节气了。 在窗户边挂着一个痒痒挠,张颔让我拿过来,问,你管这叫干什么?“痒痒挠。”“我们那儿叫挠挠,北京人叫这是抓挠,书上叫爪杖,印度话叫阿那律驮。”我拿过来看,“手心”里面写着“阿那律驮”这四个字,不禁笑。 张颔:你老家是哪里的? 记者:长子。 张颔:长子啊,战国的时候,赵国占了韩国首都郑地,因为离得远,赵国没有办法长期占有郑地,就把郑地还给韩国,换取了距离赵国较近的长子。我写给你看,这是赵国的“长子”,这是韩国的“长子”…… 记者:我哪能认得啊!张老我听说您出版《古币文编》的时候,因为印刷厂造不出那些个古文字来,都是您自己一页一页手写后影印成的书? 张小荣说:那会儿他白天被斗争,晚上回来就写,天天写。 张颔闭目养神,不理会我们的话。忽然又开口:“前两天是三月初三,兰亭集,晋代每年三月上旬的第一个巳日,文人都会集会饮酒,后来就死定在三月初三了。就和五月端午一样,原本是五月的第一个午日,后来定成五月初五。”又似自言自语。 书桌上方的墙上挂两个水牌,平时需要记录的都写在上边,大大小小密密麻麻的字,看了也不知道说什么呢。我挑了最大的一行字——早残东左晚西新右。 记者:这是什么意思? 张颔:早上看到的东方的弯月,那是残月;晚上看到的在西方的弯月,那是新月。每个月都是这样。为什么写这个?我看到一篇文章里说早上一勾新月——他会写文章,可不懂天象。 记者:有人说您就像个生活在现在的古人,如果让您选择生活在古代,会喜欢哪个朝代? 张颔:哎呀,没有考虑过这问题。春秋战国时候吧! 记者:那会儿多乱呀!一点都不安全! 张颔:那个时候的晋国吧。就是语言不通,字还认得,我还能写。待上一两个月,语言也就行了。晋国人搞周易,我也搞周易,能给他占卜吧。 前几天看《吕氏春秋》,又看到那一段,说《吕氏春秋》完成后,吕不韦在咸阳城门张榜,说谁能增益一字,奖十金。我的这个本子,多年来一直翻看,有什么心得随手记在上头。大致数了一数,我若生在秦国,能得千两黄金。虽说是黄铜,也还是值钱的。 记者:您的头衔里,不是还有个书法家么?就是现在写字,也是值钱的,呵呵。 张颔:去年那本书(《着墨周秦》)出来后,我成了书法家了,求字的人多了,可我现在写不成了,写出来自己不满意,头稍低些,耳朵里就有声音,晚上睡不好觉,老了的人毛病多了。(文/谢燕) (责任编辑:admin) |