唐代“法治”刍议

http://www.newdu.com 2025/05/18 09:05:37 光明日报 佚名 参加讨论

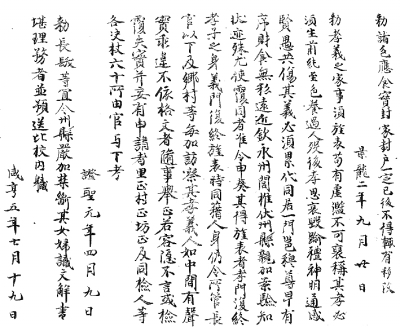

唐假宁令(出自天圣令)  S.1344开元户部格(局部) 唐代是否存在“法治”,看似是个有些奇怪的话题。法治建设是现代社会的特点和目标,作为封建王朝的唐朝何谈“法治”呢?但是,唐代又确实存在着完善的、以律令格式为代表的法律体系,存在着严格的“依法行政”制度。对于这些现象,如何来分析和解释呢? 一 所谓“法治”,有一些不同的标准,比如法律地位的至高无上,比如全社会法律意识的普及,等等。它最简单的表述,其实就是人人守法,人人按法律办事。按照这个标准,唐代自然不是“法治”社会,因为皇帝可以不守法,法律对皇帝没有任何制约,甚至皇帝就是法的代表、法的化身。 以唐太宗为例。唐太宗已经算是“好皇帝”了,比较守法。但与其他皇帝一样,他知道他的意志就是法律,他的言语就是法律,他的行为不受任何束缚。这一点,唐太宗自己非常清楚。例如他在谈到人主不可骄纵时说:“朕若欲肆情骄纵,但出敕云,有谏者斩,必知天下士庶无敢更发直言。”(《贞观政要》卷4)正是看到这一点,所以唐太宗总的说来,发言还是比较慎重的。不过这也从反面告诉我们:皇帝发出的“敕”,本身就是法律,具有不容置疑的法律效力。它是凌驾于国家的制定法或曰成文法之上的。 皇帝还可以超越现行法律(成文法)处理案件。仅从《贞观政要》看,唐太宗在暴怒之下欲杀人或杀人的,就有多次。例如:“太宗有一骏马,特爱之,恒于宫中养饲,无病而暴死。太宗怒养马宫人,将杀之”;“太宗尝怒苑西面监穆裕,命于朝堂斩之”(《贞观政要》卷2)等等。皇帝的这种操生杀大权,凌驾法律之上的地位,使得犯罪者往往非常害怕自己的案件被皇帝过问。魏征就曾指出:“顷年犯者惧上闻,得付法司,以为多幸。”(《贞观政要》卷5)这就是说,案件到了法司,可能还会依法审判,而一旦到了皇帝手中,由于其“取舍在于爱憎,轻重由乎喜怒”(《贞观政要》卷5),很可能被加重处罚,甚至丢了性命。 皇帝凌驾法律之上,换言之,法律对皇帝没有任何束缚作用。仅此一点,就不能说唐朝是“法治”国家,或唐朝实行了“法治”。不过如果只看这一点,便得出结论说唐朝没有“法治”,也不完全符合实际。事实上,除了皇帝不受法律制约外,其他臣民一概要遵守法律,依法行事,违法要受到处罚。从这个意义上,也可以说唐朝是除皇帝外,在相当程度上实行了“法治”的朝代。当然这里还有个前提,即这个“法治”中的“法”具有那个时代的特殊性。 二 所谓当时的“法”的时代性,我们起码能指出以下两点。 第一、唐朝的法,具有明显的等级性,这从《唐律疏议》规定的“八议”,即议亲、议故、议贤、议能、议功、议贵、议勤、议宾(《唐律疏议》卷1)能很清楚地看出来。有学者归纳唐律的真髓时说:“唐律的等级制,以确立唐代社会的等级结构为基础,主要原则可以概括为三条,即严别君臣,优崇官贵,异罚良贱。”(刘俊文《唐律疏议笺解》)在法律面前,君和臣不同、官和民不同,良和贱不同。这与现代法律观念的“法律面前,人人平等”显然差距甚大。但是,当时社会就是这样一个等级社会,法律不过是反映了这种社会的现实而已,要求唐朝人制定一个法律面前,人人平等的法律是不可能的。同时要强调的是,“与现代刑法相比,唐律中的等级特权原则确是‘不平等’,但却并不‘超越法律’,因为唐律中不平等的特权是公开明白地规定在法律上,精确地说是‘依法实行不平等’的等级特权原则。”(钱大群《唐律研究》)我们今天谈唐朝的“依法”治国,就要明确当时所依的“法”是一部“不平等”的法。但它又确实是“法”,除皇帝外,一般臣民不能超越这样的法律。 第二、唐朝的法,除“律”外,还有令、格、式。唐朝是律令格式体系发展最完善最成熟的时期。大量行政法规、民事规定都体现在令格式中。因此我们讲唐朝人的“依法治国”或“依法行政”,就不仅指依“律”,而且更重要更普遍的是指依令、依式。这与西方法律体系有很大不同,甚至与唐宋以后的法律体系也有区别。这可能也是唐朝的一个特殊的地方。 简单地说,虽然唐朝的法律是个不平等的法律,但除皇帝外,理论上所有臣民都要依此法律办事,特别是在官员行政和社会生活的主要方面,必须依令、依式,乃至依格行事。我们讲唐朝的“法治”或“依法治国”,第一要承认皇帝在此之外,即皇帝往往是破坏法治的魁首;第二要明白这里“依法”的“法”具有唐朝的特殊性。 三 有了以上前提,我们再来谈唐朝的“法治”,就可以指出以下几个主要方面。 (一)首先是皇帝重视,特别是唐朝前期。虽然唐初奉行的是“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”(《唐律疏议》卷1)的原则,但“德礼”不过是务虚,真正要处理事务,还是要依靠法律。唐太宗就很注意“依法”处理政务,曾经自责地说:“朕比来临朝断决,亦有乖于律令者。”(《贞观政要》卷1)一旦对制度有所改动,马上想到的是这一改动要体现在法律上。例如他认为“三师”作为皇帝老师,地位十分重要而唐初没有设立,因此在讲了许多置师傅的道理后说:“可即著令,置三师之位。”(《贞观政要》卷4)因为他知道,只有形成法律,才能使制度长久,才能使后世依此法律执行。他甚至说出了“法者,非朕一人之法,乃天下之法”(《贞观政要》卷5)这样宣示遵守法律的语言。 另一位重视法律治国作用的是武则天。她在当皇太后掌握实权的文明元年(684年,6年后她当了皇帝)说“律令格式,为政之本”(《唐会要》卷39),第一次明确说法律是施政的根本,与前面所说唐初的“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”就有所不同。后来她还作了详细解释:“近见所司进律令格式,一一自观。至于经国成务之规,训俗惩违之范,万目咸举,一事无遗。但能奉以周旋,守而勿失,自可悬诸日月,播之黎庶,何事不理?!何化不成?!”(《唐大诏令集》卷82)武则天认为“律令格式”已经规范了从政务到习俗的方方面面,只要遵从这些法律,以此治国,就能达到天下大治。 中国古代社会,皇帝拥有至高无上的地位。皇帝重视法律作用,提倡遵守法律,是“法治”能否实施的重要保证。唐朝前期,几乎每位皇帝即位,首先就要修订法律,连续出现了武德律令、贞观律令、永徽律令、开元律令等一系列成熟律令格式,以及垂拱格、神龙格、太极格等补充法律。这样高频度地修订法典,是唐前期诸事依法办理的法律基础。 (二)与皇帝重视法律,提倡“法律为施政之本”相适应,是百官的依法行政。 第一、法官审判依据的是法律条文,即依法审判。《唐律》明确规定:“诸断罪皆须具引律、令、格、式正文,违者笞三十。”(《唐律疏议》卷30)从实践看,这一点基本是做到了(酷吏时代另当别论。但即使是酷吏,主要也是罗织诬陷百官谋反等,到断狱阶段,仍然要依法判决),以致“比来有司断狱,多据律文,虽情有可矜而不敢违法”(《贞观政要》卷8)。唐太宗时的大理少卿戴胄曾就一个案件的处理与太宗争辩。太宗力主处死,戴胄则“据法断流”。争论几个回合后,戴胄对太宗说:“陛下当即杀之,非臣所及,既付所司,臣不敢亏法。”(《贞观政要》卷5)武周时张易之诬告崔真慎与魏元忠同谋,武则天让监察御史马怀素按鞫,想让马构成其罪,但马执意不受命。“则天怒,召怀素亲加诘问,怀素奏曰:‘……陛下当生杀之柄,欲加之罪,取决圣衷可矣。若付臣推鞫,臣敢不守陛下之法?’则天意解。”(《旧唐书》卷102)唐玄宗时武强县令裴景仙因乞取赃五千匹,玄宗要杀他,大理卿李朝隐认为若是枉法赃,15匹就该死,而乞取赃,数千匹也只是流刑。玄宗仍不同意。李朝隐又说:“有断自天,处之极法。生杀之柄,人主合专;轻重有条,臣下当守……若今乞取得罪,便处斩刑,后有枉法当科,欲加何辟?所以为国惜法,期守律文”(《唐会要》卷40)。这就是说,一个案件,如果皇帝插手,法司不能阻拦(实际也可反对但比较困难),而如果走正常法律程序,交由法司处理,则一般会“据法”处置,遵守“律文”。 第二、国家机构的制度规定在法律之中,是依法设置。唐朝的政府组织,包括机构隶属、人员多少、品级大小、职掌职务,都明确规定在法律中。《开元令》的前几篇令文为“一曰《官品》,二曰《三师三公台省职员》,三曰《寺监职员》,四曰《卫府职员》,五曰《东宫王府职员》,六曰《州县镇戍岳渎关津职员》,七曰《内外命妇职员》”(《唐六典》卷6)。《开元令》共有27篇,其中占四分之一的是政府机构与人员设置,可见法律中政府组织制度所占的比重。不仅如此,政府组织的变动,也都要反映到法律中。上面举出的唐太宗设置“三师”并要求“著于令”就是一例。因此我们看到,到《开元令》中,“三师”已经赫然规定在法律中了。高宗时候有两次改变官府和官员的名号,改变之后,两次都必须修入法律,这就是龙朔二年(662年)与仪凤二年(677年)两次修订法律的原因。 第三、百官处理政务要遵守法律,是依法行政。当时的《狱官令》规定:“诸司断事,悉依律令格式正文。”(《天一阁藏明抄本天圣令校证》)举个例子:唐代公文的收发、处理,是有程限的。《公式令》规定:“诸内外百司所受之事,皆印其发日,为之程限,一日受,二日报。其事速及送囚徒,随至即付。小事五日程(谓不须检复者),中事十日程(谓须检复前案及有所勘问者),大事二十日程(谓计算大簿账及须咨询者),狱案三十日程(谓徒已上辨定须断结者)。”(《唐令拾遗》)我们看看实际执行情况。出土的吐鲁番文书中有一件是处理安西镇士兵孟怀福因患病在柳中安置,病好后要回本贯,申请行粮的事情。由仓曹发文“关”户曹。文是开元廿一年(733年)正月廿一日发的,廿二日录事“受”,同日“付”户曹参军。符合“一日受,二日报”。户曹参军梁元璟廿三日判曰“检案”并“责问”,孟怀福回答了责问,廿五日西州都督府都督王斛斯判曰:“既有保人,即非罪过,依判”。廿九日户曹参军将处理结果(“准给去,依勘过”)留档,并注明“正月廿二日受,廿九日行判”(《吐鲁番出土文书》第9册)。这一事务因为需要“检案”和“勘问”,属于“中事”,法律规定了10日的处理程限。实际处理则从“廿二日受”到“廿九日行判”,说明当时虽远在新疆地区,公务处理仍然是“依法”进行的。 百官在行政过程中,要时时关注并遵守法律规定,对不符合法律规定的事,要依法拒绝。例如“折冲杨师,身年七十,准令合致仕”(敦煌文书《判集残卷》),是说要依法(依令)退休。又如“有公主之子,请补弘文、崇文馆诸生,(许)孟容举令式不许。主诉于上,命中使问状。孟容执奏竟得。”(《旧唐书》卷154)许孟容时为礼部员外郎。虽然此事公主试图通过皇帝插手达到目的,无奈许孟容坚持依法办事,以“令式”没有规定为由加以拒绝。又,宣宗大中四年(850年)有诏书说:“诸州府及县官到任以后,多请远假,或称周亲疾病,或言将赴婚姻。令式既有假名,长吏难为止遏”(《册府元龟》卷508)。这就是说,即使到了晚唐,官员仍依据《假宁令》等令式中对婚嫁、疾病给假的规定请假,而长官则无可奈何。可知“依法”办事执行甚为彻底。“令式”在行政事务中作用如此之大,以至唐玄宗时宰相牛仙客在位时,“百司有所谘决,仙客曰:‘但依令式可也。’”(《旧唐书》卷103)百官处理政务都要依据“令式”,是唐代“法治”即“依法治国”的很重要的特色。 (三)在社会生活的主要方面,无论百官还是庶民,也都要遵守法律规定,虽然这规定体现着鲜明的等级性。比如衣着方面:冠服规定在《衣服令》中,而常服则规定在《礼部式》里。《唐律疏议》引《礼部式》说“五品以上服紫,六品以下服朱”,并说“违式文而著服色者,笞四十。”出行方面:《仪制令》规定“三品以上遇亲王于路,不合下马”;“四品以下遇正一品、东宫四品以下遇三师、诸司郎中遇丞相,皆下马”;“诸行路巷街,贱避贵,少避老,轻避重,去避来”(《唐令拾遗》)。居住方面:《营缮令》规定“诸王公以下,舍屋不得施重栱藻井。三品以上,堂舍不得过五间九架……五品以上,堂舍不得过五间七架……六品以下及庶人,堂舍不得过三间五架……其士庶公私第宅,皆不得造楼阁,临视人家。”(《唐令拾遗》)其他如丧葬方面,《丧葬令》规定有“五品以上听立碑,七品以上立碣。”(《唐律疏议》卷27);“去京城七里外,不得葬埋”(《天一阁藏明抄本天圣令校证》),如此等等,不胜枚举。 这些在社会生活的主要方面都有种种规定的“令式”,制约着臣民的日常生活。臣民们必须依法按等级规定去穿衣、住宿、行走、婚嫁,不能违反。如果违反,就要受到刑事处分。例如唐太宗贞观十一年(637年)曾下诏说:“自今以后,送葬之具有不依令式者,仰州府县官明加检察,随状科罪。”(《贞观政要》卷8)唐高宗咸亨五年(674年)下敕曰:“如闻在外官人百姓,有不依令式……自今以后,衣服上下,各依品秩,上得通下,下不得僭上。仍令有司严加禁断。”(《唐会要》卷31)从中可以看出,无论官人也好,百姓也好,都必须“依令式”生活。这种全民必须“依令式”生活,是当时“依法治国”或曰“法治”的重要体现。 四 通过以上分析,可以得出简短结论如下: 唐朝由于皇帝凌驾于法律之上,不能说是实行了“法治”。但是,只要皇帝尊重法律,不过多干涉法律实施,知道自己的诏敕与经法典编纂程序后成为“永以为式”的正式法律有所不同,甚至清楚知道“律令格式,为政之本”的话,在此前提下,我们可以说唐朝还是一定程度上实行了“法治”或者说实行了“依法治国”的。 当然,唐朝无论是“法治”的“法”,还是“依法治国”中的“法”,都是体现着种种不平等的具有等级性的“法”。但是,它却又是将不平等公开写进法律的“法”。在当时社会,所谓“法治”,所谓“依法治国”只能依据这样的“法”。此外,这种“法”不仅是律,更重要的是还有令、格、式。这种以律令格式组成的法律体系,是唐朝“法”的很重要的特色。说唐朝人“依法”云云,主要就是指他们依据“律令格式”而非仅仅依律来行为。 这种一定程度的“法治”体现在几个方面:首先是一些皇帝提倡法治,有着“法是天下人的法”的概念,甚至将法律看作施政的根本。皇帝的这种法律意识是实施法治的基本保证。第二是百官必须依法行政。这其中的“法”主要是体现着行政法或政府组织法等的“令式”。第三是百官和庶民在社会生活的主要方面,都必须依据法律。依法穿衣、依法住房、依法行路、依法婚丧,等等,否则就要受到刑事处分。因此,武则天才说法律的规定是“万目咸举,一事无遗”。法律已经渗透到行政与生活的各个层面,依法也已经达到了这些层面。 当然,唐朝的“法”中渗透了“礼”的精神。但那是“法”的问题,与“依法”与否没有关系。还有,虽然我们说唐朝的“法治”,说当时人必须依法行事,自然那时也存在有法不依和执法不严的问题,这一问题有时还表现得非常严重。这一点,也是不容置疑的。(黄正建) (作者单位:中国社会科学院历史研究所) (责任编辑:admin) |