老子与玄学

http://www.newdu.com 2024/11/26 10:11:26 网络 佚名 参加讨论

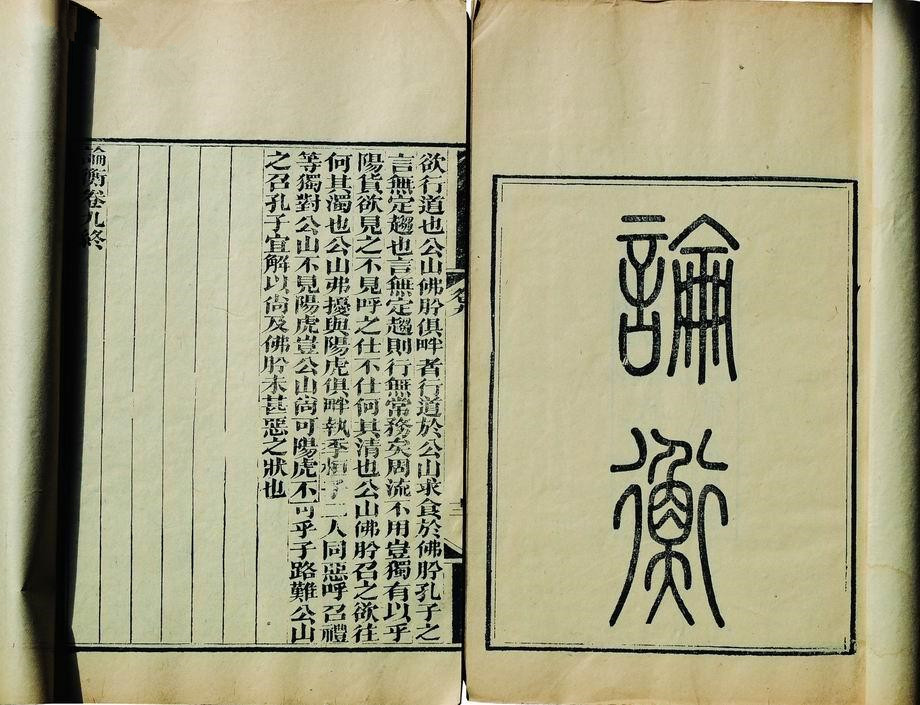

汉朝的儒学,重要内容是讲天人感应。儒学家们相信,人,特别是皇帝,假如办了好事,上帝就会表扬,比如天上出现彩云,或者麦子一个茎上长两个穗。这叫祥瑞。如果你办了坏事,上帝就批评:下冰雹,刮狂风,母鸡打鸣,庄稼地里生虫。东汉人王充(公元27—约100年),认真地考察了上述这些现象,发现这些现象都是自然发生的,根本不是上帝对人的表扬或批评。于是他写了很大一本书,名字叫《论衡》。书中的结论,和儒家天人感应的学说不合,却和道家天道自然的思想相符。 《论衡》写成以后,长期湮没无闻。东汉末年,大名士蔡邕〔yong拥〕因逃避政治迫害,跑到王充的家乡(今浙江上虞县)一带,得到了这本书。后来他回到京城,谈吐不凡。有人猜想,他不是见到了高人,就是得了奇书。于是到他床上乱翻,果然发现了《论衡》。蔡邕嘱咐道:这书光咱俩看就行了,千万别让别人知道。因为王充的思想和当时的统治思想不大合拍。 不久以后,汉朝灭亡了,天人感应的思想也随之破产,王充的思想流行开来。王充说,自然现象的发生都是自然而然的,不是神意,也与人的行为无关。天道自然观念的流行促进了道家思想重新兴起,于是,《老子》、《庄子》、《周易》,这三本书得到了格外重视,人们经常谈论它们,把它们并称为“三玄”。 “玄”的意思是深暗、辽远,不大清楚明白。《周易》主张刚健、自强,和《老子》、《庄子》的处世主张根本不同,但它们都主张,在明显可见的事物或现象背后,有个“道”在支配着它们。这个道,也是人们的行为准则。道,看不见,摸不着,只能用心去体会,所以它深暗、辽远,不大清楚明白,谈论它的学问家,很少涉及具体的现实问题,所以人们把这种学问叫做“玄学”。 玄学的奠基人叫王弼(公元226—249年),死的时候才24岁。他十几岁时对《老子》的理解就非常深刻。当时的吏部尚书何晏(公元190—249年)正在注《老子》,后来见到王弼的《老子注》,觉得自己不如王弼,就洗手不干了。王弼说,道无形无象,看不见摸不着,所以它是个“无”。虽然是无,但却是一切事情的根据。所以,一切明显可见的都是细枝末梢,看不见的道(也就是“无”)才是根本。推而广之,一切事物、现象都是“无”产生的。因此,最重要的,不是追求那明显可见的“有”,而是追求这个“无”。 可不要认为王弼是在不着边际的瞎扯,把这个原则推广开去可了不得。比如按儒家精神制订的那些制度和规矩,照王弼的意思说来都是“有”。王弼不否定这些制度及规矩,但认为不重要,重要的是它们背后的“无”。这样一来,人们遵守不遵守这些规矩都无所谓了! 儒家有个规定,父母死后要守三年丧。这三年,不许做官,不能和妻子同居,不能喝酒吃肉,以表达对父母的哀思。有人为了表达对父母的孝敬,不论他如何虐待父母,父母死了他都要大办丧事,并且天天哭泣,甚至茶饭不下,直到弄得形容憔悴,站都站不起来,甚至有为此而丧命的。许多人借此弄虚作假,博得好名声,做了官。他们为人处事,循规蹈矩,猥猥琐琐。当时有个大名士叫阮籍(公元210—263年),不守这些规矩。母亲死了,照样饮酒吃肉,有人就攻击他不孝,要杀他的头。但阮籍不哭则已,一声大哭就吐出血来。用王弼的话来解释,这是出于天性。出于天性的孝不拘形式,但这才是真正的孝。所以,王弼、阮籍这一派瞧不起那些循规蹈矩的家伙,甚至说他们是裤裆里的虱子。 王弼除了注解《老子》,还注解《周易》。王弼注解《周易》的方法,和汉代多数学者的方法迥然不同。汉代学者注解《周易》,多致力于卦象以及卦爻辞字义的研究,根据卦象和卦爻辞字义,来解说《周易》。王弼认为,卦爻辞,是用来说明卦象的;卦象,是用来表达某种意义的。既然如此,那么,得到了卦象,也就可以忘记那说明卦象的语言;得到卦象所表达的意义,也就可以忘掉卦象。这样一种方法,王弼把它叫做“得象而忘言”,“得意而忘象”(王弼《周易略例 · 明象》)。得象忘言,得意忘象,也是追求现象背后的那个意义。这个意义,一是道,也是无,因而和老子哲学是相通的。所以有人认为王弼是把老子的精神带进了对儒经的注释。 汉代学者注重现象,习惯于从现象本身说明现象所表达的意义。数百年间广泛流行的天人感应说,就是汉代学者思维方式的集中表现。他们为了探测天意,一件件地认真观测、搜集自然界的异常现象,并一一说明它们的意义。然而他们的说明往往不能一致,甚至大相径庭。因此,这种就事论事的方式早已引起人们的不满。玄学的诞生,不仅是抛弃了天人感应说的思想内容,也抛弃了天人感应说的思想方法。王弼之所以能做到这一点,的确从老子哲学中汲取了营养。 汉代学者的思想方法表现于实践,就是过分注重人的外在表现。比如汉代人重视孝道,有了孝的名声就可以做官。因此,做一个孝子,是不少汉代人刻意追求的目标。而判断一个人是不是孝?又往往是根据他的外在表现,即看他在父母死亡时哭得是否哀痛?为父母守丧是不是长久?重视外在的结果,就是导致虚伪。有人宣称,他住在父母的墓道里为父母守丧,并且不止三年,而是好几个三年,于是大家都认为他是大孝子。然而经过调查,就在他宣称的守丧期内,他和妻子生了好几个孩子。而依照规定,守丧期内是不许与妻子同居的。如果说由王弼奠基的玄学是从理论上对汉代思想的反叛,那么阮籍等人的行为则是从实践上对汉代人行为虚伪的反叛。 不过,若论思想归属,玄学仍然是儒学。它的代表人物,不仅注《老子》,而且注《周易》,注《论语》。王弼的《周易注》、何晏的《论语集解》,长时期里都是儒者的标准读本。在王弼等人的眼里,圣人还是孔子,而不是老子。所以玄学只是吸收老子思想来补充儒学,却不是要用老子思想代替儒学。当唐代制订孔庙祭祀制度的时候,王弼就作为儒学的“先师”从祀孔庙,和孔子以后许多著名的儒者并列。 玄学讲老子,不能再称黄老。当时的上帝已依儒经改称皇皇后帝或昊天上帝,而老子也不再是上帝的代言人。玄学中和老子连在一起的是庄子。当时有不少学者注解《庄子》,其中流传至今的是郭象的《庄子注》。 郭象(约公元252—约312年)认为,《庄子》的核心就是“任其自然”。人的“自然”就是人的本性。人们只有按照自己的本性去行动,才是最合理的,因而也是最高尚的。 但什么是人的本性?大家的理解就不一致。有人说,好学习(学习儒家的书)是人的本性;有人说,不好学习才是人的本性,于是只好各行其是。这一下可就热闹了,因为它只有一个结果:教人不守规矩。有个叫王澄的,和他的朋友阮瞻、谢鲲等人,在一起饮酒的时候,常常披头散发,脱掉衣服,甚至一丝不挂。有个叫刘伶的,喝完酒脱得一丝不挂。别人批评他,他说:天地是我的房子,房屋是我的裤子,你怎么跑到我裤裆里来了。他喝得太厉害,妻子哭着劝他。他说,我要用酒肉敬神,并发誓戒酒。妻子拿了酒来,刘伶祝道:“天生刘伶,嗜酒如命;一口一大碗,五斗消灾病;我老婆的话,你千万不要听。”他大约认为酗酒就是他的本性。有些人做了官不好好办事;有些人不做官也不学一点本事,只会坐享其成;有些人肆无忌惮地调戏别人家的妇女;有些人不择手段地追求财富。那个有名的祖逖,刚到江南时穿得很破,忽然有一天焕然一新,而且有许多珠宝,大家惊奇发问,祖逖说:“抢来的。”大家也不管。这些人的所做所为,不能不说与道家学说有关。 不过,庄子虽然认为万物都有自己的天性,或称作自然本性,并且认为这种自然本性应正常发展,不应受到干涉和损害。但庄子却并不认为他自己、还有和他同类的人们,以正常发展自己的自然本性为满足。否则他就不会挖苦那些由于富贵而自我夸耀的人们,因为也可以说追求富贵就是人家的自然本性,你为什么要挖苦人家呢?庄子认为,自己,还有自己的同类,应有更高的追求。这更高的追求就是“逍遥”。逍遥的内涵,应是《庄子·逍遥游》中“乘天地之正”,“御六气之辩”,“以游无穷”。 所谓“天地之正”,实际上是承认天地之间有一个永恒正确的法则,这也就是老子、庄子所说的道。“乘”,就是要遵循、掌握这些法则。有人把这种境界解释为“物物而不物于物”(郭庆藩《庄子集释》卷一引)。“物物”,就是让物成其为物,也就是让万物都能按自己的本性正常发展;“不物于物”,也就是不和万物等同,不把自己也作为一个物。这样的理解是正确的。这是一种超然于万物之上的、得道者的境界。到达这种境界的逍遥者,自己并不亲自做什么,却使万物都能按自己的天性正常发展,而自己则天上人间,到处通达,如同在无边无际而又没有任何障碍的太空自由翱翔。而郭象所说的“任其自然”,不过是“物于物”,即把自己等同于物,去追求自由发展自己的本性,从而自由放任,肆无忌惮。 郭象对《庄子》精神的理解,既是某些人行为之前的指导,更是对当时人们放任行为的理论总结。那时候的人们,要求放任自己,也就这样地来理解《庄子》。不是《庄子》的流行造成了他们的放任,而是他们放任的要求造成了《庄子》的流行。 然而这一时代的人,也活得洒脱、无拘束、有真情。注《列子》的张湛好在屋子前头种松柏,袁山松游玩时常教自己的随从唱挽歌。人们说,张湛把屋子当坟墓,袁山松把出游当出殡。王羲之的儿子王徽之,一个大雪迷漫的夜里忽然想念朋友戴逵,立刻坐上小船出发。走了一天一夜,到戴逵门口,却拐了回来。别人问怎么回事?他说:“我又不想了。”就是这个王徽之,和弟弟献之都病得很重,好久听不到献之消息,他说:“大概死了吧。”说话时也不悲伤,只是要坐车去吊唁。献之喜欢琴,徽之就在灵床边,拿过献之的琴,想给死去的弟弟弹一曲,结果怎么也弹不成调,他啪的一声把琴扔到地下,仰天叹道:“献之,献之,真是人琴俱亡啊!”话没说完,就痛哭失声,到家不久就也去世了。王徽之生前,在路上碰到一个人,别人告诉他,这是桓伊。徽之派人对桓伊说:“听说你笛子吹得好,吹一曲好吗?”桓伊当时已是左将军,但毫不推辞,吹了三曲,扬长而去,两个人一句话也不说。当时的男子,善歌、善舞、善乐器者很多,酸文假醋的读书人是宋明以后的产物。丞相王导找王濛、谢尚作助手。王濛说:“谢尚会跳新舞。”谢尚就翩翩起舞,神态自若。王导的弟弟大将军王敦发动叛乱,王导怕受牵累,请当时的重臣周[左岂右页][yi以]救他,说:“我家百来口人全靠你一句话了。”周装作没听见,不理他。不过皇帝也没杀王导。叛军到了京城,抓到了周[左岂右页],王敦问王导:“这人杀不杀?”王导恨周[左岂右页]不理他,一言不发。于是周[左岂右页]被杀。后来王导才知道,正是周[左岂右页]保全了他,悔恨交加。周[左岂右页]年轻时,也是率性而为,曾在酒宴上用难以出口的手段调戏人家爱妾。大约在周[左岂右页]看来,他救王导也是出于本性,所以至死也不自我表功。这些故事,至今读来,使人感愤,使人神伤,使人去掉一些鄙陋之心、虚伪之情。 我们知道,任何一个人类团体,都不能没有规矩。何况一个国家,怎能各行其是?那个时代的人们,怎么这样不懂道理?原来这一时期,政局混乱,更迭频繁,士人们动辄得咎,稍有不慎就会被杀。原因还不是你犯了罪,只是由于你属于某个政治集团或不属于某个政治集团。正常的年月,一个人循规蹈矩,即使不做官,不受赏,至少不会获罪。但动乱的年月,这些规矩根本没用,根本保护不了你。谈话若涉及现实问题更是危险,于是只好作不着边际的玄远之谈。其行动也放诞不羁,全不把那些规矩放在心上。有人认为这是人性大发现,发现了个人的价值。在我看来则是觉得活着没意思,所以才无所顾忌,任性妄为。而《老子》、《庄子》的哲学,也就成了他们的指导思想。 汉朝初年,老子和黄帝的名字连在一起,其学说为人民的休养生息,为社会的繁荣和富足,作出了贡献。魏晋时代,老子的名字和庄子联在一起,为人们的放任提供了思想根据。就整个社会的意识形态来说,老子学说也不再占据统治地位。 魏晋南北朝时期,老子学说还进一步和方术相结合,成为方士们的理论武器。 摘自《老子与道家》 作者:李申 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:道家思想在道教中的浮沉

- 下一篇:魏晋时期的儒道佛纷争