大家·朱光潜美学的风雅异韵

http://www.newdu.com 2025/05/16 05:05:41 国学网 钱念孙 参加讨论

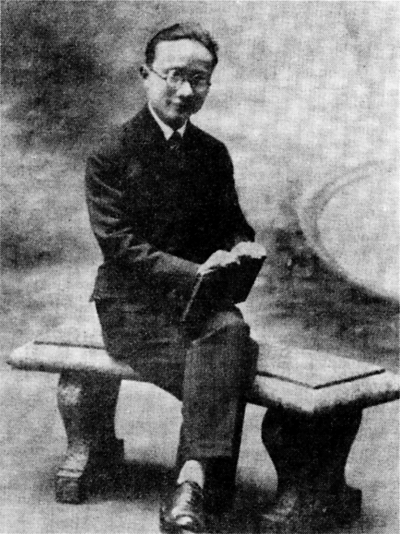

一九二七年,朱光潜在巴黎。光明图片/视觉中国 2017年是一代美学大师朱光潜先生诞辰120周年。他与同为北大美学教授的宗白华先生,同年出生、同年故去,且都诞生在安徽。为缅怀两位先生在融通中西学术,建构中国现代美学方面作出的巨大贡献,振兴21世纪中国美学和文艺学研究,由北京大学、安徽大学、中华美学学会联合主办的“朱光潜、宗白华与二十一世纪中华美学——纪念朱光潜、宗白华诞辰120周年国际学术研讨会”,于10月底在安徽合肥举行。 朱光潜先生的学术思想和成果,对20世纪中国美学及诸多人文学科研究都曾产生重要影响。对于朱光潜的研究,不仅自20世纪30年代以来一直绵延不绝,波澜起伏,而且在连续数年的“美学大辩论”中,还成为全国学术批评关注的焦点。与以往的朱光潜研究不同,本文并非对朱光潜某一或某些美学观点的介绍探讨,也并非对朱光潜学术著作或人生旅程的描述考索,而是从一个新的视角,对朱光潜做学问的整体气象和特色格调进行勾勒展示。期望朱光潜先生为学的风雅异韵及其背后蕴含的精神追求,对我们认真改进学风,提升新时代中国学术发展品质,有所启示和助益。 纵览中国近百年学术人物,朱光潜作为一代美学大师,其学术和人生在不少方面都是一个卓异的存在,呈现出与同时代学者颇为不同的风雅异韵,堪称20世纪中国学术文化一道亮丽风景。 通俗易懂与渊博精深 朱光潜一生著述宏富。安徽教育出版社1987年至1993年出版的《朱光潜全集》皇皇20卷,700余万字。中华书局正在陆续推出的《朱光潜全集(新编增订本)》,新增佚文近百篇,多达30卷,总字数约1000万字。 避开众多高质量的翻译作品不谈,朱光潜的撰述若从表达方式和阅读难易上分,大体可划为研究型和通俗型两类,即既有许多严谨扎实、脍炙人口的学术专著,也有大量通俗易懂、有口皆碑的普及读物。前者如《悲剧心理学》《文艺心理学》《诗论》《克罗齐哲学述评》《美学批评论文集》《西方美学史》《美学拾穗集》等,后者如《给青年的十二封信》《谈美》《我与文学及其他》《谈文学》《谈修养》《谈美书简》等。如果说,前者学术专著以开拓性、厚重感著称,那么,后者普及读物则以知识性、可读性见长;如果说前者以材料翔实、论证细密为特色,那么后者则更多呈现娓娓道来、亲切有味的风貌。 近现代以来的著名学人,当然不乏重视和写作通俗读物者,如顾颉刚作《国史讲话》、艾思奇作《大众哲学》、朱自清作《经典常谈》、李四光作《中国地势变迁小史》等,均堪称“大家写小书”的翘楚。朱光潜与他们不同之处在于:上述学者写通俗读物多半偶一为之,而先生却纵贯一生。从1929年开明书店出版《给青年的十二封信》,到1980年上海文艺出版社推出《谈美书简》,他毕生撰写的第一部和最后一部著作(翻译作品除外),都是典型的通俗读物。对此,朱光潜自己毫不讳言,他在晚年所著“自传”里说:“我的大部分著作都是为青年写的。” 朱光潜的通俗著述如《给青年的十二封信》《谈美》等,出版已近90年,不仅是民国时期的畅销书,也是今天的常销书,曾扣动许多人的心弦。法国文学专家罗大冈当年就为其“广博的知识、明净高洁的文风”深深吸引,惊呼“我碰到真正的老师了!”他说朱先生的读物“给我印象那样深刻,以致决定一辈子的爱好和工作方向”。著名学者舒芜直到晚年都“很宝重它(指《给青年的十二封信》),常常翻读”,认为“现在重看还会觉得是上乘的散文佳作”。1994年,我在英国做访问学者,遇到几位来自台湾的硕士研究生,听说我追踪朱光潜当年留学英国的足迹并搜集相关研究资料,竟异口同声说读过他的《给青年的十二封信》《谈美》,可见好书如夜空中的北斗,即便在异地他乡,也会云灿星辉。 朱光潜通俗读物的魅力从何而来?切实的话题、丰厚的学识、透彻的说理、亲切而优美的文风,应是其大获成功的主要原因。他通俗读物所谈论的议题,并非仅从书本中来、从已有概念中来,而是从生活中来、从青年所关心或所困惑的问题中来。他以深厚的国学修养和广博的西学知识为基础,以循循善诱、娓娓动听的解说为向导,带你走入如何读书、如何作文、如何参与社会、如何面对困难、如何欣赏美和艺术、如何成就精彩人生等浅近而又幽深的堂奥,字里行间无不透逸着“博观而约取、厚积而薄发”的神采。 朱先生不同时期写给青年读者的书,当然有寸长尺短之别,但总体看都相当精彩,与其说是通俗读物,不如说是说理散文。通俗读物与说理散文无疑有许多交叉重叠,但也有一定的楚河汉界。如果说,通俗读物主要着眼于对某一领域知识的简明介绍,或是对社会人生道理的一般讲述;那么,说理散文则在传授知识或道理的同时,更注重将作者个人对生活的体验、情感和思想,以优美畅达的文字表达出来。朱光潜曾反复说:“我所要说的话,都是由体验我自己的生活,先感到(feel)而后想到(think)的。换句话说,我的理都是由我的情产生出来的,我的思想是从心出发而后再经过脑加以整理的。”这就是说,他的通俗读物并非只是知识的罗列、材料的堆积和常理的叙述,而是注入了自己诸多切身的感受和独到的体悟,加上其文笔有行云流水般随物赋形的本领,因而在给人许多人生启迪和感动的同时,还给人带来欣赏美文悦心明智的享受。 考察近现代学者和作家,尚没有一位像朱光潜这样,既在学术研究领域深耕细作,硕果累累,又在通俗读物领域辛勤劳作,成就斐然。他的通俗读物远离简单应时和浅薄粗陋,并非学术专著以外可有可无的点缀,而是具有很高独立存在的价值——对他自己而言,是其学术成果的重要组成部分,有的堪称熠熠生辉的亮点;而对中国现代学术文化来说,则是产生广泛影响的佳作,可谓不可多得的珍品。他的学术研究和通俗写作既相互区别,又紧密联系;既各自为政,又互为补充。两者彼此影响,取长补短,不仅使高头讲章的学术专著呈现明晰好读的散文风貌,而且使面向青年的普及读物彰显言简意深的学术胜境。季羡林先生评价说:“他对中外文学都有精湛的研究,这是学术界公认的。他的文笔又流利畅达,这也是学者中少有的。”渊博精深与通俗易懂,似乎彼此对立相互矛盾,然而在朱光潜身上却得到完美统一。 朱光潜在20世纪40年代曾这样总结自己写文章的特点:“我的写作风格一直到现在还是在清醒流畅上做功夫,想做到‘深入浅出’四个字。”我以为,做学问和写论文之妙,即在于深入浅出。只有入之深,才能做到成竹在胸、烂熟于心,入之不深,则难免生吞活剥、捉襟见肘;只有入之深并出之浅,才能做到举重若轻、言简意赅,而出之不浅,则难免艰深晦涩,让人望而生畏。庄子曾描述庖丁解牛、轮扁斫轮等技术纯熟、工多成艺的故事,做学问能真正做到深入浅出,其境界庶几可近似之。 开路先锋与稳坐中军 朱光潜做学问起步早,起点高。1921年,他24岁,还是香港大学教育系二年级大学生,就在当时全国标志性刊物《东方杂志》上发表论文处女作《弗洛伊德隐意识与心理分析》;同年,他还在很有影响的期刊《改造》上推出《行为派Behaviourism心理学之概略及其批评》,一时颇受关注,可谓一鸣惊人。此后,他一发而不可收,直至1986年仙逝,近千万字文质俱佳的论文、专著和译作等,如倾泻而下的瀑布,源源不断地流入现代学术文化的深潭大泽,在美学、心理学、文艺学、比较文学、教育学等诸多领域激起飞溅浪花,荡漾天光云影,为中国现代学术文化画卷增添新的七宝楼台,开拓了学术文化的新境界。 青年朱光潜跨入学界,并非仅从某一学科谨慎试步,单线作战,而是一开始就多路进发,多点突破,显示出强大的学术爆发力。 在心理学领域,除上面提及的研究弗洛伊德和行为派的文章外,他还发表《完形派心理学之概略及其批评》(《东方杂志》第23卷第14号,1923年7月)等系列论文,出版《变态心理学派别》(开明书店,1930)、《变态心理学》(商务印书馆,1933)两部专著。高觉敷先生早年曾评价说:“孟实先生虽算文学和心理学间的‘跨党’分子,然而他在心理学上对国人的贡献,实超过于一般‘象煞有介事’的专门家之上。譬如我们现在都知道弗洛伊德,但是介绍弗洛伊德学说的,算是他第一个。我们现在已习闻‘行为主义’,但是介绍行为主义的,也是他第一个。我们现在已屡有人谈起考夫卡和苛勒,但是评述完形派心理学的,又是他第一个。”高觉敷先生堪称心理学泰斗,这里所说的三个“第一”,足以表明朱光潜在我国心理学发展史上应占有一席之地。 在美学、文艺学领域,朱光潜更是出手不凡。1924年面世的第一篇美学论文《无言之美》,对中国传统审美趣味的含蓄特征发微抉隐,钩深致远,曾让朱自清、夏丏尊等啧啧赞叹。1927年,他在《东方杂志》上连载以《欧洲近代三大批评学者》为题的三篇论文,分别系统评述法国圣伯夫(Sainte Beuve)、英国阿诺德(Matthew Arnold)、意大利克罗齐(Benedetto Croce)的批评理论和美学思想,为我国学术界首次掀开欧洲美学和文艺批评代表人物的面纱。随后,他不仅在法国斯特拉斯堡大学出版社出版英文著作《悲剧心理学》(1935年),还在上海开明书店推出《谈美》(1932年)、《文艺心理学》(1936年)两部专著。向培良当年即评价说:在我国学者所著美学和文艺学著作中,“能以卓特见解,自成一家之言的,要不能不自朱先生的《文艺心理学》始。”张景澄更是指出:“文学批评的理论建设,若以中国作品作为针对的鹄的,在国内尚无其人,这本《文艺心理学》可说是阴天里掀开一片蓝天了。”朱光潜著述对中国现代美学的拓荒作用,由此类评价可见一斑。 在比较文学领域,朱光潜1926年发表的《中国文学之未开辟的领土》(《东方杂志》第23卷第11号),揭示中国诗歌与西方诗歌从源头到流变的不同特征,并对其差异及原因作了深入分析。他还以《中西诗在情趣上的比较》(《申报月刊》第3卷第1期,1934年1月)、《长篇诗在中国何以不发达》(《申报月刊》第3卷第2期,1934年2月)、《从“距离说”辩护中国艺术》(《大公报·文艺副刊》第32期,1935年10月)等系列论文,对中西文学的异同特点做了广泛而深入的考察,并对比较文学的理论和方法问题提出许多精辟见解。1943年,国民图书出版社出版的他最富“独到见解”的专著《诗论》,既用西方诗论来解读中国古典诗歌,又用我国诗话及创作实践来阐释西方诗论,在中西比较互释中提出许多让人耳目一新的论说,被著名学者张世禄誉为是接受外来影响“近于消化地步”的“惊世之作”。我国首部《中国比较文学年鉴》称朱先生为“中国比较文学事业的开拓者”,绝非言过其实。 在教育学领域,朱光潜20世纪20年代曾发表许多有思想、有锋芒的论文,如1922年3月30—31日在《时事新报》上连载的《怎样改造学术界?》,针对当时思想文化教育界存在的种种弊端,提出精神改造、环境改造、人才培养等诸多措施和办法,表现出少有的改造教育和社会的睿识与激情。紧随其后发表的《智力测验法的标准》(载《教育杂志》第14卷第5号,1922年5月)、《在“道尔顿制”中怎样应用设计教学法》(《教育杂志》第14卷第12号,1922年12月)等等,借鉴西方教育的成果及理念,为中国教育发展吹进新鲜空气。 以上描述,仅是对朱光潜早年闯荡学界矫健身影的简略勾勒。从这匆匆掠影中已可领略,青年朱光潜在学术疆场上跃马扬鞭、纵横驰骋的气概,攻城略地、勇猛精进的成就。然而,他为学有锐意进取、初生牛犊不怕虎的勇气,也有脚踏实地、严谨细致的作风。通览他的著述,尤其是他毕生专注的美学研究,不论是专著还是论文,从选题到观点、从材料到论证,或介绍西方学说,或阐述一家之言,均可见出别具之慧眼和独到之匠心,而其所引证材料,要么直接译自西方原著、要么发掘于中国典籍,绝难窥见与别人相似或雷同之处。他的学术生涯,横跨大半个世纪,伴随时代波涛的翻滚和激荡,其研究重点和学术思想也有所迁移和更新。但不论社会思潮如何变幻,他多能立足于学术前沿,悉心研究,坦率发声,铺路架桥,嘉惠学人;他的研究成果,多发人之所未发,常处学术先锋,却从未流于偏激,实事求是,表率群伦,其披荆斩棘之作用,中流砥柱之地位,同辈学人中罕有可与比肩者。 一般说来,开路先锋多探索摸进之功、冲锋突破之力,而稳坐中军的将帅则长于运筹帷幄,专于排兵布阵。朱光潜博采西方美学之花,嫁接中国传统之木,不断开辟新论题、提出新观点,其开路先锋作用显而易见。然而,他从不以先锋自诩,更不以北大名师和学术名家的身份招徒聚众,摇旗呐喊,颇有龚自珍所说“一事平生无齮齕,但开风气不为师”的风仪。不过,朱光潜不立门户、不拉山头,却春风化雨、润物无声,沾溉学林、泽被众生。读中国现代美学史,朱光潜既是开疆拓土的勇士,又是深孚众望的将军;开路先锋与稳坐中军的形象,在他身上赫然并立又融为一体。 人生跌宕与进退有常 朱光潜先生的一生,在时代涡流的挟裹下,载沉载浮,屡经坎坷。新中国成立后,作为具有深厚学养和坚韧定力的大学者,先生面对时代巨变,调整心态,积极应对。他一面洗心革面,多次公开检讨,真诚反省自己的过去,以丢掉包袱,跟上时代前进步伐;一面积极投身新中国的建设和实践,除在北大带两个班的翻译课以外,还于1951年初参加北京院校教师西北土地改革参观团,赴陕西省长安县东大村直接参加土改运动。他将观感及发现的问题,分别写成《从参观西北土地改革认识新中国的伟大》《从土改中我明白了阶级立场》等文章。中央统战部把朱光潜及参观团部分教授所写材料上报党中央,受到了毛泽东同志的批示。 朱光潜的真诚改过和积极作为,赢得毛主席的赞赏,自然得到组织的肯定和接纳。1956年5月,朱光潜在北大加入中国民主同盟,并作为民盟界别的代表,于1957年2月出席全国政协二届三次会议,被增补为全国政协委员(此后历任第三、四、五届全国政协委员,第六届全国政协常委)。 不过,在那极“左”思潮甚嚣尘上的年代,他的美学思想则被定为资产阶级唯心主义思想的代表,因而对他的批判格外严厉,不仅规模大,而且时间长——这就是中国现代学术史上赫赫有名的持续六年之久的美学大辩论。 美学大辩论的揭幕文章,就是朱光潜自我批判长文《我的文艺思想的反动性》(载《文艺报》1956年6月第12期)。在该文里,他否定了自己民国时期的丰硕学术成果。不过,他对涉及到核心学术的观点却坚守立场,并不轻易后退和让步。他明确说—— “关于美的问题,我看到从前人的在心在物的两派答案,以及克罗齐把美和直觉、表现、艺术都等同起来,在逻辑上都各有些困难,于是又玩弄调和折中的老把戏,给了这样的答案:‘美不仅在物,亦不仅在心,它在心与物的关系上面。’如果话到此为止,我至今对美还是这样想,还是认为要解决美的问题,必须达到主观与客观的统一。” 美学大辩论中有近百位学者直接参与论战,全国各主要报刊发表了近三百篇论辩文章,其中大部分都是剑指朱光潜。 面对来自各方的批判,朱光潜坚持在学术上虽有补苴罅漏,却决不低三下四,而是“有来必往,无批不辩”。他以大无畏的学术勇气秉笔直书,推出《美学怎样才能既是唯物的又是辩证的》《论美是客观与主观的统一》《“见物不见人”的美学》《生产劳动与人对世界的艺术掌握》等十数篇宏论,指出参加美学论辩者,虽然主观意图上都想运用马克思主义,可思想方法上却犯有严重的形而上学和教条主义毛病。 朱光潜曾幽默地称自己是美学大辩论中的“众矢之的”,是供各路人马瞄准射击的“靶子”。实际上,他是一个用特种防弹材料制成的“靶子”,实在不容易击倒或打穿,而许多唇枪舌剑批判他的人,却在对这个“靶子”反复追踪打击中,提升了自己的学术水准和名声。这一点,当年多次诘难和批判朱光潜的“论敌”、西北师范大学教授洪毅然深有体会。他说:“(二十世纪)五十~六十年代原本起自对其过去美学思想之‘批判’的那场全国性美学大讨论,终因其‘笔战群儒’,结果反而恰恰成为、实际正是他在客观上起着带动大家不断前进之作用,从而大大促进了美学研究空前普遍地蓬勃发展。” 翻检20世纪中国学术史,没有任何一位学人能够像朱光潜这样,面对来自四面八方的围攻讨伐,不是忍气吞声,而是挺身而出,据理力争,即便孤军奋战,也顽强拼搏,捍卫自己的学术尊严与品格,即他所说的“不隐瞒或回避我过去的美学观点,也不轻易地接纳我认为并不正确的批判”。 朱光潜先生作为年过半百跨入新社会的旧知识分子,人生大落大起,学术毁誉交加。他的出类拔萃之处,在于身处困境而不失未来信念,仍坚信学术力量。他为学不断寻求,注重吸收,在处理政治与学术等种种繁难问题上,有变化更新,也有执着定见;愿意修正错误,亦敢于坚持真理。而在这执着与变化、定见与更新、修正与坚持之间,既有“识时务”的自我批判和自我保护;也有“不识时务”的固执己见和学术坚守,其进退出处,取舍拿捏,自有分寸,不失法度,彰显了一代美学大师的睿智人生和学术风范。 钱念孙,1979年毕业于安徽师范大学中文系,现为安徽社会科学院资深研究员,安徽省文艺评论家协会主席。出版著作26部,曾5次获全国“五个一工程”奖、3次获“中国图书奖”、2次获“全国优秀畅销书奖”。有关朱光潜研究的专著有《朱光潜与中西文化》(安徽教育出版社,1995)、《艺术真谛的发掘和阐释》(海天出版社,2001)、《朱光潜:出世的精神与入世的事业》(文津出版社,2005)。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:钱锺书:艰难岁月中的两部经典

- 下一篇:大家·郑振铎:英雄 斗士 侠迹 奇功