【杜运辉】马克思主义视阈下的大陆新儒学

http://www.newdu.com 2025/07/05 11:07:36 儒家网 newdu 参加讨论

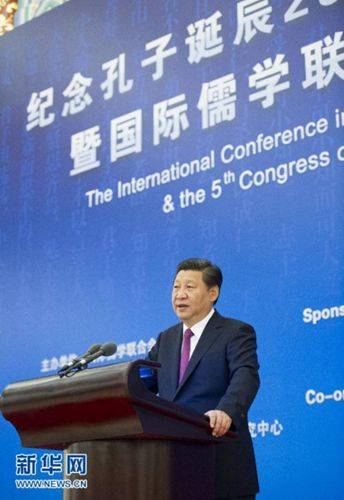

马克思主义视阈下的大陆新儒学﹡ 作者:杜运辉 来源:《马克思主义研究》2017年第5期 时间:孔子二五六八年岁次丁酉六月廿八日己酉 耶稣2017年7月21日 【内容提要】以蒋庆等为代表的大陆新儒学是具有强烈的意识形态性、复古保守性、宗教神学性、团体组织性的文化保守主义和政治复古主义思潮。大陆新儒学的所谓政治合法性、文化民族主义和宗教史观等,乃是其特定政治意图与经济利益的明确表达。 马克思主义综合创新论与大陆新儒学的最根本区别,在于是以中国化马克思主义为指导走一条中国特色社会主义发展道路,还是“崇儒反马”而走一条“复古更化”“改旗易帜”的邪路。当代儒学的正确发展方向不是政治化、宗教化、神学化,而是创造性地把其中真理性、人民性的思想精华转化为中国特色社会主义文化的有机组成部分。 【关键词】马克思主义、大陆新儒学、综合创新、中体西用 【作者简介】杜运辉(1974—),哲学博士,河北师范大学马克思主义学院、北京师范大学中国化马克思主义理论研究与教育宣传协同创新中心教授、博士生导师(河北石家庄050024)。 【正文】 20世纪以来的中国思想界逐渐形成了“中国的马克思主义者、自由主义的西化派和现代新儒家”[①]对立互动的基本格局,实践马克思主义基本原理与中国国情及优秀传统文化相结合的中国化马克思主义逐渐成为主导性的思想潮流。 20世纪30年代,“中国本位文化”论虽与“全盘西化论”从“表面看来似是两种极端冲突、矛盾、对抗的主张”,但在对待新兴的社会主义文化上则有着“一个共同的目的”,“他们中间的不同消失了,从此,敌人变成了朋友”[②]。这些历史回顾,对我们正确把握当代思想态势仍有重要启迪。 20世纪80年代末以来,从现代新儒家阵营中分化出以蒋庆等为代表的大陆新儒家,认为“非政治化倾向”和误以科学、民主为标准是现代新儒学“内圣开出新外王”的最大危机,试图把“心性儒学”转换成为远承春秋公羊学、近接清末康有为等人的“政治儒学”。 现代新儒学是一种哲学、文化思潮,而大陆新儒学主要是一种社会政治思潮,其问题意识集中于所谓“制度性的焦虑”——“在当今中国,政治上面临的最大问题和最紧迫的问题就是政治权力合法性或者说政治秩序合法性的问题”[③],其主旨是通过“儒化中国”的“和平演变”方式来“回应当今中国的学术问题、政治问题、制度问题、中西文化冲突问题以及儒学未来发展问题”[④]。他们善于利用网络和微信等媒介,打着复兴“儒学”“国学”等旗号以造势,近年来正在有计划、有步骤、有组织地推进“改旗易帜”的既定意图。 蒋庆于1989年在台湾《鹅湖》发表《中国大陆复兴儒学的现实意义及其面临的问题》一文之后,即引起方克立等马克思主义学者的高度关注,指出大陆新儒家已成为不容忽视的客观存在,它“适应了帝国主义对中国推行和平演变战略和国内一些人力图复辟资本主义的需要”[⑤],并主张“对其产生和形成的原因、背景及其理论特征、思想实质作出具体的剖析和说明,指出用儒学来解决中国现代化问题的非现实性”[⑥]。 程恩富批评打着“儒学”旗号的复古主义或崇古思潮,认为“儒学是不能够、也不应当在政治(或国家)层面上去复兴,而只能够和应当在社会和个人的层面上去传承,并将之纳入社会主义核心价值体系之中”[⑦]。 邓纯东在批评“儒化中国”时指出,“以儒学取代马克思主义成为今天的国家意识形态这种观点既是有害的也是违背历史规律的”[⑧]。陈先达认为,“对中国道路上存在和出现的问题,儒化不是出路,西化更不是出路”,“应该反对儒学政治化、儒学宗教化,……我们绝不能走以儒化国、以儒化党的道路”[⑨]。 此外,张世保主编的《大陆新儒学评论》第一辑(2007年)和第二辑(2009年),对于明辨是非、消除大陆新儒学的消极影响发挥了积极作用。但也要看到,许多人对以“零八宪章”为代表的西化自由主义思潮较为警觉,而对公开“崇儒反马”“复古更化”的大陆新儒学思潮则缺少必要的政治敏锐性。  新加坡2016年5月出版的《中国必须再儒化——“大陆新儒家”新主张》一书,就是以蒋庆、陈明、康晓光、余东海(余樟法)、秋风(姚中秋)为代表的大陆新儒家群体之政治主张的集体亮相,这为我们深入剖析其思想实质提供了新样本。 一 我国当代儒学发展格局,既有马克思主义学者在“文化综合创新论”指导下对传统儒学精华的创造性转化和创新性发展;也有一些学者崇儒而不反马,认为马克思主义与儒学可以在学术层面对话互动,“合则两利,离则两伤”;更有大陆新儒家“要马统则不能有儒统,要儒统则不能有马统”的极端主张。 这种基本态势还将在社会主义初级阶段长期存在。严格意义上的大陆新儒学,是国内自20世纪80年代末以来从现代新儒学阵营中分化而出、以蒋庆等人为代表的文化保守主义和政治复古主义思潮,它企图“重建儒教”“立儒教为国教”以取代四项基本原则,具有鲜明的意识形态性、复古保守性、宗教神学性、团体组织性等基本特征。 1.大陆新儒学具有鲜明的意识形态性 方克立等指出,崇儒反马是大陆新儒学的根本特征,要把崇儒不反马的文化保守主义与崇儒反马的大陆新儒学区别开来[⑩]。大陆新儒家群体在某些具体观点上虽有所差异,但在争夺“文化领导权”、否定四项基本原则上是高度一致的,都强烈主张用儒学乃至儒教取代马克思主义的意识形态指导地位。 蒋庆把当代中国社会思潮化约为“自由民主思潮”“左派思潮”和“儒家思潮”,把“儒学理应取代马克思主义”作为其政治儒学的第一要义。他在1989年就提出“儒学理应取代马列主义”,2006年在《蒋庆等人谈当下儒学发展路线》中提出“要马统则不能有儒统,要儒统则不能有马统”,2010年又提出“以儒学的政治信仰来作为中国的宪法性原则”[11],最近又看似悲壮地号召儒者“以超拔的人格”来承担“委屈”,“在坚持儒家基本原则不动摇的前提下,积极利用政治权力来实现儒家价值”[12]。 康晓光公开提出“儒化共产党”就是一种“和平演变”,既要“儒化政治”,“用孔孟之道来替代马列主义”;也要“儒化社会”,“把儒教确立为国教”。最近,他又提出要“确立儒家的道统地位,也就是用儒家的政治哲学规定中国的政治合法性”[13]。  此外,陈明带有强烈现实针对性的“鹊巢鸠占”说,自号“铁杆反马列派”余樟法宣称的“反对马克思主义现有的意识形态地位”,也都是立场鲜明的“崇儒反马”言论,是打着“学术活动”旗号而行颠覆社会主义基本制度之实的“政治实践”。 那么,大陆新儒家以何种方式否定马克思主义呢? 其一,是把马克思主义简单地化约为“西学”或“外来的异族文化”,再以“西学”的局限性来否定马克思主义的普遍真理性品格; 其二,是以“偏激的意识形态”“有破坏性的斗争学说”“独断的”“强烈的‘敌我意识’”等标签粗暴地曲解马克思主义。大陆新儒家的这些手法,与20世纪三四十年代梁漱溟、张君劢、贺麟、钱穆等现代新儒家和殷海光等自由主义者对马克思主义“不求甚解,不作同情的体察,而悍然作不中肯的驳诘”的“盲目反对的态度”[14]并没有什么差别,反而“表现出更加武断、更加极端、更加情绪化的特点,只有根本否定性的价值判断,而没有任何具体的分析论证”[15]。 事实上,“吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西”的马克思主义,是具有“世界历史性的意义”的“革命无产阶级的思想体系”[16],它“预告了超越资本主义的社会主义现代化的兴起,从而奠定了共产主义的实践基础”[17],不能把这种解放全人类的理论简单地归约于所谓“西方外来文化”。走一条马克思主义与中国革命、建设实际及优秀传统文化相结合的中国特色社会主义道路,是中国人民经过长期实践和反复比较后的历史选择。 大陆新儒家公然否定马克思主义的指导地位,从根本上动摇全党全国人民团结奋斗的共同思想基础,已成为当前宣传思想文化战线上最危险、最紧迫的挑战之一。正如习近平总书记所指出的,我们在这个“事关大是大非和政治原则问题上,必须增强主动性、掌握主导权、打好主动仗”[18]。 2.大陆新儒学具有强烈的复古保守性 中国传统儒家往往借助理想化的“三代之治”以“托古改制”,这种“今不如昔的价值取向也很难导出真正意义上的制度创新”,这是“中国古代政治模式迟迟不能从君主专制制度中走出来的重要原因”[19]。 大陆新儒家企图复活春秋公羊学的“复古更化”,缀集西方自由主义的某些因素,却又试图以反对“全盘西化”与“变相西化”的名义来“扬弃与超越”西方民主政治及社会主义民主政治,一方面把所谓“政治权力三重合法性并存制衡”强加于“古圣先贤”,另一方面又宣称“古代圣王已经为我们确立了王道政治永恒不变的‘政道’标准,我们今天的责任就是为了实现这一‘王道’标准而在‘治道’上创立与之相应的新的政治制度”[20]。 “超越神圣的合法性”“历史文化的合法性”“人心民意的合法性”的“政道”落实到“治道”上,就是“儒教会”推举和委派的“通儒院”、衍圣公和历代君王后裔等世袭及指定的“国体院”,以及“按西方民主政治议会产生的规则与程序”选举的“庶民院”。 蒋庆自炫“王道政治”“综合了古代的君主政治、神权政治、近代民主政治与现代生态政治的价值”[21],吴光则揭橥其是“西方议会民主制与东方贵族世袭制、宗法制的混合型政体”。它与康晓光“仁慈的权威主义”下“‘治权’只能属于儒家共同体”、被统治者只“有获得良好统治的权利”一样,都是现代化、全球化时代极为罕见的复古主义、蒙昧主义和专制主义言论。 而大陆新儒学的“复古更化”恰恰就是要重建神权统治,诱导中国人民把百年来浴血奋斗赢得的自由、平等和民主拱手让给极少数“儒士”及世袭“衍圣公”,使中国倒退为少数人统治绝大多数人的专制社会。 3.大陆新儒学具有浓重的宗教神学性 为了在现行政治体制之外另立所谓“合法性”权威,大陆新儒家再次采取了把儒学诠释为宗教乃至神学的策略。 康晓光在2003年提出“立儒教为国教”;蒋庆认为,只有儒教和像他这样的儒者才能体现“超越神圣的合法性”,宣扬“夏、商、周‘三代’即有儒教,严格说来伏羲时代已有儒教”“由于儒教过去是中国的国教,将来也必须重新复位再次成为中国的国教”[22]。 这种“与西方宗教不尽相同的独特的中国宗教”的本质特征是“圣王合一”“政教合一”和“道统政统合一”,其“独特特征”则有信奉万有有灵论、多神论、没有国家之外的独立教会组织等。蒋庆以其一贯的简约化思维宣扬“儒教兴则华族兴中国兴,儒教衰则华族衰中国衰。……中华文明的伟大复兴就是中国儒教的伟大复兴”[23],似乎只要重建儒教的方便法门就能轻易解决中华文明复兴、基督教在中国的扩张性传播、中国人的信仰危机和道德真空、政治腐败等问题。 既然儒教拯救中国和人类的使命如此“伟大”,自然就必须“拥有其他宗教组织没有的政治、经济、文化、组织方面的特权”,并“完全按‘三礼’礼意恢复‘天地亲君师’的牌位,置于儒教信奉者家中厅堂和祠堂、讲堂、会所等儒教信奉者聚会之公共礼拜场所”、崇拜“昊天上帝”的“儒教至上神”[24]。显而易见,他们期望一种新的造神运动在神州大地上蔓延滋长。这种披着“政治儒学”外衣的21世纪“政治神学”,其实不过是为滑向君主专制的复辟提供理论依据。 大陆新儒家向往汉代董仲舒的“独尊儒术”,然而这种以“三统”附会政事的公羊学之历史后果只能是“迷信成风,政同巫祝”,“律以思想进化由神权而进至人本之通例,则董子之政治思想殆不免为一种还原退化之趋势”[25]。以儒学的再次宗教化来对抗基督教在中国的传播无异于饮鸩止渴,是对中国社会主义民主政治与儒学自身的双重戕害。 4.大陆新儒学具有显著的团体组织性 蒋庆等人一直呼吁建立组织化、制度化、社会化的政教合一的“中国儒教会”等儒教法人社团,把儒教组织变为有特权而无制衡的“巨大力量”和特殊利益集团。 首先,大陆新儒家的政治纲领很明确,这就是打着“儒学”“儒教”的旗号,以“和平演变”方式变更国家政权的性质。其理想中的“上策”是以“王道政治”“儒家宪政”取代社会主义民主制度,积极推动“儒化中国”“儒化中国共产党”;“中策”是主张“政治精英垄断政治权力”,悬设极少数“儒士”的“天赋治权”,以取代中国共产党的领导核心地位;“下策”则是如蒋庆呼吁的“政府利用儒家必须要有诚意与得体的方式”、陈明自承的“亲近儒家”即“意味着儒家获得较多的参政机会”[26],希图以“儒家”或“儒教”的特殊身份参与现行政治体制以谋取特殊利益。 其次,有计划地成立各种儒教组织,近期最典型事件是2015年11月在深圳孔圣堂成立的“中华孔圣会”,它下设“由众多儒家学者组成的学者委员会”“总会行政机构”等,其目的是“将儒家散落各地的组织机构的资源和力量整合起来,有规划地从事儒家文化的民间复兴”“为各地儒家社团提供学术和知识上的支持”。事实表明,大陆新儒家已不仅仅是一种单纯的学术派别,而且日渐具有一定的政治纲领、一定的组织性和政治、思想方面的斗争性等政治团体的基本要素,其政治权力意识极其强烈,他们力图逐渐成为我国现行政治体制之外的一种似新实旧的政治势力。 大陆新儒家的这些相当稳定的、一贯的基本特征,充分表明他们虽然以“儒学”为旗号,但其严重冲击我国的意识形态安全、否定社会主义基本制度和中国特色社会主义发展道路、制造政治分裂,与境内外敌对势力主导的“和平演变”“颜色革命”殊途同归,甚至是一条更为危险的“改旗易帜的邪路”。 二 马克思指出:“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”[27] 一定的社会意识形态不能从其自身来理解,而必须从其所反映的一定政治和社会经济基础来理解。大陆新儒学所谓的政治合法性、文化民族主义和宗教史观等主张,乃是其特定政治意图与经济利益的明确表达。 政治合法性问题,是大陆新儒学全部政治学说的立论前提。在最核心的“王道政治”的“三重合法性”问题上,蒋庆先是以“主宰意志”“自然义理”之“天”与“地理空间”之“地”分别指称超越神圣的合法性、历史文化的合法性,然而接下来又以“建诸天地而不悖,质诸鬼神而无疑”为超超越神圣的合法性、“考诸三王而不缪,百世以俟圣人而不惑”为历史文化的合法性[28]。 姑且不论其宗教神学、地理决定论之乖谬,“天”“地”的合法性含义本身何以如此逻辑混乱?上述言论乃是为了把“儒教会公推之大儒”设定为“天意”的代言人,使之取得超越“地道的历史文化合法性”和“人道的人心民意合法性”的“优先地位”,从而打着“天下之公”的旗号而“拥有其他宗教组织没有的政治、经济、文化、组织方面的特权”,乃至与儒教有关的一切赢利性活动和产品都必须向中国儒教会交税! 正如方克立所指出的:“这个制度设计的特点就是格外突出了儒士、儒生在政治运作中举足轻重的地位”,其实质就是以“儒教宪政”来设定“特定的知识集团专政”,维护少数人占有生产资料而剥削广大劳动群众的私有制,从而“合法”地攫取社会财富。 政治合法性的实质不是神秘的天意,而是取信于民、人民认同。毛泽东指出,共产党人的“上帝不是别人,就是全中国的人民大众”[29];邓小平主张以“人民拥护不拥护、人民赞成不赞成、人民高兴不高兴、人民答应不答应”作为中国共产党执政的出发点和归宿;习近平总书记强调“人民拥护和支持是党执政的最牢固根基”[30]。 中国共产党的执政合法性,既源于近代以来中国人民奋斗牺牲的伟大历史选择,也植根于中国共产党领导人民群众取得新民主主义革命胜利、建设中国特色社会主义、追求共产主义美好社会的伟大实践。但是,出于否定中国社会主义的基本制度、否定中国共产党的执政合法性、维护私有制等“共同的目的”,大陆新儒学与新自由主义“中间的不同消失了”,“敌人”又一次“变成了朋友”[31]。  大陆新儒家偏好“文化民族主义”,自我标榜以“中国历史文化特色”反对“全盘西化”“变相西化”“再西化”,嘲讽其前辈现代新儒家的“内圣开出新外王”,指责“中国人已经丧失了独立思考政治问题的能力”[32]。然而只要稍加分析,就不难发现此种主张之下所隐藏的恰恰是西方学者的问题意识和思维方式。 比如,其“王道政治”是要回应“人类离开自由民主政治没有另外的路”的“福山问题”;其“儒家宪政”,其实就是把中国君主专制下的儒家“民本”观念“以思想形式之接近而比拟西欧学说,从而夸张中国文化”[33];所谓的“立儒教为国教”,则正如吴光所指出的:“这种宗教情怀其实正是一种西方文明中心论影响下的西化思维。” 更不要说其津津乐道的“政治合法性”“文化领导权”“公民宗教”“生态政治”等理念,哪一个不是来自西方?至于大陆新儒家对“和平演变”的高度自许和积极推动,更生动地说明了以美国为首的西方国家对中国实施意识形态渗透、扶持内部反对派的策略是多么奏效!现代哲学家张申府倡导“反对奴化,不但反对作自己古人的奴隶、传统权威的奴隶,实在更反对作外来的东西的奴隶”[34]。而大陆新儒学的“文化上的特殊主义立场”[35],正是把中国古代儒学“变相西化”的奴化表现。 大陆新儒家一方面编造“非完全真实的历史”,另一方面又把“历史的真实”虚无化,突出地表现了其历史观上的唯心主义、虚无主义和实用主义的特点。在他们看来,“中国历史文化特色”的“王道政治”,是“以三代圣王之治为历史原型”来“建构”的“既有历史的真实又非完全真实的历史,既有理想的成分又非完全虚构的理想”[36]。 凭借“想象力与创造力”,大陆新儒家以“王道政治”之“政道”永恒而“治道”可变的王道史观、“圣贤是文化之本,文化由历代圣贤创造”的圣贤史观、“儒教是中国文化和文化文明的载体”的儒教史观来“装饰涂抹”中国历史,把中国文化描述为从伏羲以来就存在的儒教文化,把中国近现代史描述为“文化歧出”“以夷变夏”“中国文化的没落史”,并且为蒋介石“新生活运动”的“复兴儒家文化”大唱赞歌;把当代中国描述为“缺乏合法性”“帝国体制”“汉武帝时代”,梦呓般地宣称“中国正处在一个旧政治形态崩溃、新政治形态尚未建立的时代”[37]。 他们的“孔子为王,故孔子子孙依血缘继承孔子王统,亦得为王”“古代的‘帝王之统’代表了国家的历史延续性”等言论,乃是“舍旧籍之明文,立微言以骋臆说,则牵强附会,尽可成章,……惟不足以为谨严之学术而已”[38]。与其说大陆新儒家无视基本事实和政治思想史的傲慢观点是一种学术,不如说是以儒教为成见的一系列伪命题组合而成的独断臆想。 唯物史观与唯心史观的区别在于:“它不是在每个时代中寻找某种范畴,而是始终站在现实历史的基础上;不是从观念出发来解释实践,而是从物质实践出发来解释观念的形成。”[39] 大陆新儒学的天命史观、王道史观、圣贤史观、儒教史观,都是否定物质生产实践对人类社会发展具有最终决定作用的唯心史观;其“昊天上帝”的至上神、“最高的创造者天”并没有像余樟法自诩的那样“既反对唯物主义也超越唯心主义”[40],却恰恰是以抽象原则作为思想的出发点而不是最终结果、是让自然界和人类去适应抽象原则而不是以自然界和人类社会历史来检验原则的真理性。 在拒绝对儒学进行理性分析上,它与西方早期教父哲学“这是真实的,因为它是荒谬的”如出一辙,是一种非理性的极端信仰主义;在抹煞儒学产生、发展的具体历史情境及其维护王权专制统治的本质属性上,它是一种“脱离了物质、脱离了自然的、神化了的绝对”[41]的唯心主义,而唯心主义的泛滥必然导致一个民族的动荡和衰败。 套用宋代儒者陆九渊的“我注六经”“六经注我”,大陆新儒家其实是借助春秋公羊学来宣扬其既定的政治意图,以强烈的先入为主的政治偏见来剪裁历史、曲解事实,因而必然出现“过度约化和以偏概全”“违背基本事实的‘凡××则肯定,凡××则否定’”[42],及循环论证等表述形式问题。 大陆新儒学的学理弊端,表明真正的思想创新不仅应以扎实的文献工夫和严谨的学术研究为前提,而且更要具备马克思主义的理论修养、坚持理论逻辑与历史的客观逻辑相统一的治学路径。 三 大陆新儒学的产生和发展有其特定的时代背景,可以说是我国现阶段特定的历史现象。同时也要看到,蒋庆等为代表的政治儒学“具有强烈的思想批判性”[43],其对“全盘西化”和心性儒学的批判、对西方政治制度的反思、对中国传统儒学的分疏、对运用儒学资源解决当代社会问题的探索,我们都应持一种求真务实的态度进行客观的评价和批评。 但树欲静而风不止。大陆新儒学“崇儒反马”的思想特征与“和平演变”的政治意图乃是其本质规定性,在这个关系中国特色社会主义事业前途、命运的大是大非问题上,我们决不能有丝毫含糊。 2016年5月,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话中指出,坚持以马克思主义为指导,是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志,必须旗帜鲜明加以坚持。马克思主义者与现代新儒家、大陆新儒家思想论争的焦点,是“哲学世界观上的唯物与唯心之争”“文化观上的‘综合创新’与‘中体西用’之争”“中国现代化道路选择问题上的社会主义与资本主义之争”[44]。 问题在于,我们如何确定儒学的本质、如何区分儒学的精华与糟粕、如何看待儒学在当代社会主义文化中的地位与作用、如何选择一条民族性与时代性相统一的中国特色社会主义发展道路?这要求我们从唯物史观和唯物辩证法的维度进一步深化对大陆新儒学的剖析。  大陆新儒家并非如其所说“没有非此即彼二元对待的直线理性思维方式”,至少在马克思主义与儒学的关系问题上就显然是固执于“在绝对不相容的对立中思维”[45]。蒋庆宣称“要马统则不能有儒统,要儒统则不能有马统”,陈明认为“毛〔泽东〕说过,只有社会主义能救中国。 这说明在他那里社会主义是工具性的手段,救中国才是价值性的目的”[46],此派中人周北辰固执“‘圣人’所代表的儒家精神价值是绝对的、不能质疑的。进行客观研究,甚至进行评判,进行所谓‘精华’‘糟粕’之类的取舍,都是不可行的”的观点,这些言论都是形而上学思维方式的典型表现。 有意思的是,近来大陆新儒家亦以“创造的综合”“综合创新”相标榜,如蒋庆提出“当代儒家思潮的历史使命就是吸收自由民主思潮与左派思潮的正面价值按照儒家的根本义理进行综合创新”[47]等。那么,大陆新儒家的这种所谓“综合创新”,究竟是什么意思呢?又是如何表现了其“独立思考政治问题的能力”呢? 首先,正如毛泽东所指出的:“在复杂的事物的发展过程中,有许多的矛盾存在,其中必有一种是主要的矛盾,由于它的存在和发展规定或影响着其他矛盾的存在和发展。”[48]从一定意义上来说,马克思主义者与自由主义者、现代保守主义者都肯定思想资源的历史继承性和思想反映现实的复杂性,他们在“综合创新”上的根本区别就在于“指导思想一元化”[49]的问题,这集中体现在马克思主义与儒学的关系问题上。 马克思主义综合创新文化观的重要创立者张申府认为,马克思主义是“集过去世界传统最优良成分大成的一般方法,即唯物辩证法与辩证唯物论,以及从一个实落角落来实践最高的人生理想的社会科学”,主张中国新哲学要“时时以辩证唯物主义为主宰,把它贯通到各角落各方面”[50]。 张岱年更明确地强调:“在马克思列宁主义原则的指导下,以社会主义的价值观,来综合中西文化之所长,而创新中国文化。”[51]这种文化观认为,马克思主义与儒学是“主导思想”与“支流思想”或“主导意识”与“支援意识”的关系,中国社会主义新文化的核心是把马克思主义普遍真理与包括儒学精华在内的中国优秀文化的基本真理融为一体。 而蒋庆、康晓光强调要“坚持儒家基本原则不动摇”,认为“新蓝图的灵魂”是儒家思想,偏执决绝地排斥马克思主义。显而易见,马克思主义文化综合创新论与蒋庆所谓“综合创新”的根本区别,就在于是“巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础”[52]、走一条中国特色社会主义道路,还是“儒学理应取代马克思主义”、走一条“崇儒反马”的“改旗易帜的邪路”。 其次,如何正确汲取多样性的思想资源呢?在这个问题上,不论蒋庆自诩“王道政治”是“综合了古代的君主政治、神权政治、近代民主政治与现代生态政治的价值”,还是康晓光主张“仁政”是“君主政治、寡头政治、民主政治的要素混合在一起”,都是机械地拼凑君主专制、西方议会制、贵族世袭制、神权政治的某些因素而成的大杂烩,充其量不过是“以儒家道统为体,以民主政治为用”[53],其思维方式并没有越过清末洋务派“中体西用”的藩篱。 与此相反,马克思主义者认为,儒学及中国传统文化的创新“固然要靠文化要素的增减损益,但根本的改造的途径在于旧系统结构的消解和新系统结构的重构”[54],主张“充分利用现存的一切有价值的文化资源,在分析、取舍(扬弃)、重释和重构中实现创造性的转换,使其取得新形态,获得新意义”[55]。而且,真正的“综合创新”还必须创造“一个新的一贯的大原则”[56],并在新的基础上“加以新的发展,完全成一个新的事物”[57]。 因此,我们不仅要运用阶级分析法和理论分析法揭示儒学服务于封建王权统治的意识形态性和诸多理论缺陷,而且要批判继承、扬弃转化儒学中符合客观实际、有益于社会发展的思想文化精华,建设性地引导儒学适应“每个人的自由而全面发展”的社会主义、共产主义原则,并成为建设社会主义新文化的一种加以利用的思想资料。 “大陆新儒学”的所谓“综合创新”是以“中体西用”的方式抽取杂糅中西方蒙昧主义、专制主义、神权主义及议会制民主等因素,它与马克思主义“综合创新”论之间具有社会制度的设计不同、立足的阶级基础不同、是促进社会进步还是复辟剥削阶级的旧社会等原则性的差异和根本区别。这个界线不容混淆。  党的十八大以来,习近平总书记多次强调,对我国传统文化要“坚持古为今用、洋为中用,去粗取精、去伪存真,经过科学的扬弃后使之为我所用”[58];“在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行正确取舍,而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用。要坚持古为今用、以古鉴今,坚持有鉴别的对待、有扬弃的继承,而不能搞厚古薄今、以古非今,努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展”[59]。习近平总书记的有关论述立场鲜明、表述清晰、系统连贯,但大陆新儒家却断章取义地将其“儒家式解读”为“儒家社会主义”“儒学获得了复兴和新生的机会”,这恰恰暴露了其“儒家也利用政府”“积极利用政治权力来实现儒家价值”之居心叵测的急迫心情。 儒学在近代导致中国沦为半殖民地半封建社会的悲惨命运上是难辞其咎的。而今,新儒家的学者对此不仅不进行历史性的反思,反而把儒学梳妆打扮,摇身一变,俨然成为一种救世的学说,是根本不符合历史逻辑和学理逻辑的,在20世纪它没有能够指导中国人民取得民族独立与人民幸福,在21世纪它更不能承担中华民族伟大复兴的历史重任。 我们对待当代儒学的正确态度不应该是政治化、宗教化、神学化,而应当是在中国化马克思主义的引领下,在与世界各民族文化的对话中,创造性地将其中包含的某些真理性、人民性的思想精华成分转化为中国特色社会主义文化的有机组成部分。同样,我们也反对以“儒学”代替“国学”,乃至把国学意识形态化和复古化的企图。中华文化的复兴“必不采新孔学”[60]的形态,而应以汲取了儒学精华的中国化马克思主义为指导,走一条综合创新的发展道路。 参考文献: [1]侯惠勤:《马克思主义意识形态批判与当代中国》,北京:中国社会科学出版社,2010年。 [2]田心铭:《论学习马克思主义》,北京:中国社会科学出版社,2014年。 [3]《十八大以来重要文献选编》(上),北京:中央文献出版社,2015年。 [4]邓纯东:《论坚持马克思主义指导地位》,《世界社会主义研究》2016年第1期。 [5]〔英〕阿兰·瑞安:《论政治》,林华译,北京:中信出版集团,2016年。 注释: ﹡本文为国家社会科学基金重点项目《张申府文献整理及思想研究》(16AZX013)的阶段性成果。 [①]方克立:《现代新儒学与中国现代化》,天津:天津人民出版社,1997年,第67页。 [②]季荪:《目前中国文化论战之透视》,《清华周刊》1935年第5期。 [③]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第5页。 [④]蒋庆:《政治儒学》,福州:福建教育出版社,2014年,第13页。 [⑤]方克立:《现代新儒学与中国现代化》,天津:天津人民出版社,1997年,第433页。 [⑥]邵汉明:《现代新儒学研究十年回顾——方克立先生访谈录》,《现代新儒学与中国现代化》,天津:天津人民出版社,1997年,第618页。 [⑦]《明辨各种社会思潮综合创新马克思主义——访中国社会科学院学部委员、马克思主义研究院院长程恩富教授》,《思想教育研究》2012年第8期。 [⑧]邓纯东:《对马克思主义与中国传统文化关系的几点思考》,《特区实践与理论》2015年第6期。 [⑨]陈先达:《历史唯物主义与中国道路》,《光明日报》2016年9月7日。 [⑩]《大陆新儒学的马克思主义分析——访中国社会科学院马克思主义研究院特聘研究员方克立》,《马克思主义研究》2007年第5期;方克立、张世保等:《大陆新儒学思潮平议》,《中国社会科学报》2014年7月30日。 [11]蒋庆:《广论政治儒学》,北京:东方出版社,2014年,第138页。 [12]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第54页。 [13]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第151页。 [14]张岱年:《哲学上一个可能的综合》,《国闻周报》1936年第13卷第20期。 [15]方克立:《现代新儒学与中国现代化》,天津:天津人民出版社,1997年,第426页。 [16]《列宁专题文集·论社会主义》,北京:人民出版社,2009年,第167页。 [17]侯惠勤:《理想信念的坚定与哲学话语权》,《南京政治学院学报》2015年第1期。 [18]《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年,第155页。 [19]刘泽华主编:《中国政治思想通史·综论卷》,北京:中国人民大学出版社,2014年,第512、513页。 [20]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第9页。 [21]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第20页。 [22]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第26、30页。 [23]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第40页。 [24]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第30、32、33页。 [25]萧公权:《中国政治思想史》(三),沈阳:辽宁教育出版社,1998年,第845页。 [26]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第50、121页。 [27]《马克思恩格斯选集》第2卷,北京:人民出版社,1995年,第32页。 [28]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第5页。 [29]《毛泽东选集》第3卷,北京:人民出版社,1991年,第1102页。 [30]《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年,第368页。 [31]季荪:《目前中国文化论战之透视》,《清华周刊》1935年第5期。 [32]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第4页。 [33]侯外庐:《中国古代思想学说史》(自序),重庆:文风书局,1946年,第1页。 [34]张申府:《论中国化》,《战时文化》1939年第2卷第2期。 [35]张世保:《大陆新儒学评论》,北京:线装书局,2007年,第28页。 [36]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第8页。 [37]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第21页。 [38]萧公权:《中国政治思想史》(一),沈阳:辽宁教育出版社,1998年,第72页。 [39]《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,1995年,第92页。 [40]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第216页。 [41]《列宁专题文集·论辩证唯物主义和历史唯物主义》,北京:人民出版社,2009年,第152页。 [42]刘东超:《蒋庆政治儒学批判》,张世保编:《大陆新儒学评论》,北京:线装书局,2007年,第67、69页。 [43]李维武:《政治儒学的兴起及其对中国思想世界的影响》,《求是学刊》2006年第6期。 [44]方克立:《现代新儒学与中国现代化》,天津:天津人民出版社,1997年,第222页。 [45]《马克思恩格斯选集》第3卷,北京:人民出版社,1995年,第360页。 [46]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第78页。 [47]蒋庆:《广论政治儒学》,北京:东方出版社,2014年,第134页。 [48]《毛泽东选集》第1卷,北京:人民出版社,1991年,第320页。 [49]方克立:《综合创新之路的探索与前瞻》,北京:中国社会科学出版社,2012年,第271页。 [50]《张申府文集》第3卷,石家庄:河北人民出版社,2005年,第434、439页。 [51]张岱年:《综合、创新,建立社会主义新文化》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)1987年第2期。 [52]《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年,第153页。 [53]蒋庆等:《中国必须再儒化》,新加坡:八方文化创作室,2016年,第20、159、169页。 [54]张岱年、程宜山:《中国文化论争》,北京:中国人民大学出版社,1990年,第327页。 [55]方克立:《综合创新之路的探索与前瞻》,北京:中国社会科学出版社,2012年,第266页。 [56]张岱年:《论现在中国所需要的哲学》,《国闻周报》1935年第12卷第13期。 [57]张岱年:《西化与创造——答沈昌晔先生》,《国闻周报》1935年第12卷第19期。 [58]《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年,第156页。 [59]习近平:《在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话》,北京:人民出版社,2014年,第11页。 [60]张岱年:《中国思想源流》,《大公报》1934年1月25日。 (责任编辑:admin) |