|

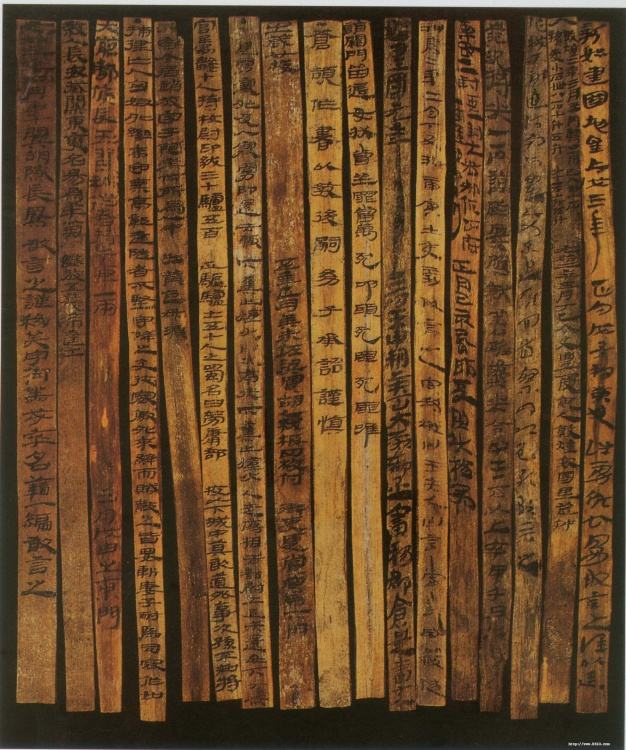

先秦是一个宽泛的概念,先秦文献因时期不同而呈现不同的特征。夏商年代邈远,仅据《尚书》以及尚有争论的《诗经》中的《商颂》,或可略见一二。至于西周以至战国末,又可分西周、春秋及战国三个时期,各时期不同,其文献特征亦不同。对于先秦文献的传世与传播,本文仅作略谈。  资料图 先秦文献传于后世者,可据《汉书·艺文志》著录,略见大概。至于先秦原本,则久已失传。先秦文献的载体主要是简书,还有一些是吉金文字,载于青铜彝器上。简书不易存藏,汉时中秘所存之文献自然不可能保存到现在。近年来,随着考古的进步,地下出土了数量甚巨的简、帛文书,可以说填补了这个空白,使得后人对先秦文献原貌以及载体形态都有了深入认识。先秦文献种类主要是后人定为经类的六经文献(《乐经》在秦时佚失,故只有五经)、诸子文献,其他如医经、杂占、方术、神仙、图谱等,亦见于《汉志》。先秦文献与汉以后文献有较大的区别,因而也就具有自己的特征。首先是它的载体特征,先秦文献主要是简书,战国时出现了帛书,考古发现的长沙子弹库所出战国时期帛书,是为实物,但帛书的写作,在当时应当还不多见,如战国时惠子,号称其书五车,皆为简书。惠子身为魏相,所用还是简书,可见帛书未流行。先秦诸子学派蜂起,儒墨名法,皆有门徒,但大要以口说传授,实因简书繁重,不便携带,制作亦不易,若帛书流行,则不必以口说了。《论语》载子张记孔子的话,临时仓卒而“书诸绅”,亦见其时未用缯帛,而随身又未有简之缘故。简有规制,无论其制作还是书写,都不甚容易,因此先秦文献能书于简者,都需要有一定的财力和地位。简书体制,亦有区别,郑玄《论语序》注引《钩命决》说:“《春秋》二尺四寸书之,《孝经》一尺二寸书之。”孔疏谓因知六经之策,皆称长二尺四寸。先秦文献书写材料有简、有策、有方牍,简之所容一行字耳,30至40字不等。牍乃方版,版广于简,可以并容数行。凡为书字有多、有少,一行可尽者书之于简,数行可尽者,书之于方,方所不容者,乃书于策。据其尺寸及所书字数,六经中如《书》《礼》《春秋》等,皆繁重不便携带,也自然不便流传。 其次,先秦文献文字当为古文,汉时孔壁所出诸书,皆用古文,学者考证,此古文并非先秦史籀文字,当为六国时流行之文字。六国之前,当是史籀文字,孔子所读应当是这样的籀文。史籀文字书写和阅读都有难度,所以西周时小学生先要学识文字。《汉书·艺文志》说:“古者八岁入小学,故《周官》保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。”此六书,据班固说,即史籀文字,与孔壁中古文不同。因此,先秦学者若不经学校教育,自然难以阅读和理解文献。 再次,先秦文献保管有一定制度。先秦,尤其是西周时期,官府掌其文献,《周礼·春官》记有太史、小史、内史、外史、御史之职,各掌专门文献,如太史掌建邦之六典、八法、八则。小史掌邦国之志,奠系世、辨昭穆。郑玄注引郑众说:“志谓记也。《春秋传》所谓《周志》,《国语》所谓《郑书》之属是也。史官主书,故韩宣子聘于鲁,观书大史氏,《系世》谓《帝系》《世本》之属是也。”内史掌王之八枋之法,以诏王治,其职凡命诸侯及孤卿大夫则策命之。郑玄注引郑众说:“以《春秋传》曰:王命内史兴父策命晋侯为侯伯,策谓以简策书王命。”是内史掌策书王命。外史掌书外令、掌四方之志、掌三皇五帝之书、掌达书名于四方。外令,郑玄注谓王令下畿外。四方之志,郑玄注说:“志,记也。谓若鲁之《春秋》、晋之《乘》、楚之《梼杌》。”三皇五帝之书,注谓即楚灵王所谓三坟五典。达书名于四方,注谓若《尧典》《禹贡》,达此名使知之。是见西周时文献皆由王官管理,由此亦可知先秦文献非普通人能够见到。春秋以降,所谓礼崩乐坏,官学下移,诸子由是得兴,产生了许多随着社会变化而来的新文体,如《老子》《墨子》以及其后的《管》《庄》《孟》《荀》等,这些都是私家著述。至于公家,因周天子位势衰落,诸侯坐大,僭越礼制,会盟征伐,皆不由天子。对于文献载籍的保管,春秋时自不如西周制度严谨,诸侯至于故意去其不利自己的典籍。《孟子·万章下》载北宫锜问周室班爵禄如何,孟子说自己也不清楚,原因是:“诸侯恶其害己也,而皆去其籍。”故春秋典籍已遭到破坏,所以孔子自卫返鲁正乐,《雅》《颂》各得其所,是见孔子前《雅》《颂》已乱。虽然如此,如史书及《诗》《书》等文献,仍然有专职保管,如晋韩起至鲁国观《易》《象》与《鲁春秋》,叹为周礼之所在。又孔子如周观史,都见这些文献尚有制度。  资料图 中国是一个重历史记述的国家,有记述就有文献,我们从殷墟卜辞里可以见到当时的巫史是如何记述占卜活动的,同时,在一些甲骨的边缘部位还补充记述了属于叙事的内容,可见上古时人对于事件本身的看重。商代文献载录于《尚书》为后人所信者有《盘庚》,而《周书·多士》则明确说:“惟殷先人,有册有典。”这是周公代成王训殷士人的话,可见是事实。我们从盘庚的训话中,看到他熟练地引用前代贤人的语录,可见出当时是有文献存世的,故可以被学习和引用。但以周时制度看,当时接触到文献的,主要是史官,而士子则通过学校教育来熟习并掌握文献。西周的教育还是比较普及的,地方有乡学,王庭有国学,按照一定规定招收学生,如八岁入小学,习书、数等,所谓小艺,十五岁入太学,习礼、乐、射、御等,所谓大艺。因此,西周的文献只能由主管典籍的官员以及学校的学生可以接触到。官学到了春秋时,逐渐衰落而终于废行,但据《左传》襄公三十一年记子产不毁乡校的事,则知这时乡校还存在。不过,私学也已经产生了。《吕氏春秋》记郑国子产治郑,“邓析务难之。与民之有狱者约,大狱一衣,小狱襦袴,民之献衣襦袴而学讼者,不可胜数”。邓析教民学诉讼,似乎属私学性质。私学最有规模者,自然非孔子莫属。孔子号称弟子三千,以《诗》《书》《礼》《乐》《易》等文献教弟子,今上海博物馆藏楚简《孔子诗论》,是孔子教《诗》的实证。私学兴起,是春秋战国时期文献传播的主要途径。春秋时期社会变化易型,而往日之官学一变为私学,原先一统之学术亦为天下裂,道、儒、名、墨、法等各家兴起,众多的学术流派形成,正是文化普及的结果,而文献的熟悉和利用,则是其基础。论述先秦学派的文献,如《孟子》相关篇章、《庄子·天下》篇、《荀子·非十二子》、《韩非子·显学》以及司马谈《论六家要旨》等,于其间可见各家学派在先秦时的发展。此外,齐宣王时的稷下论学,集天下各家学派讨论。《史记·田敬仲完世家》记:“(齐)宣王喜文学游说之士,自如驺衍、淳于髠、田骈、接予、慎到、环渊之徒七十六人,皆赐列第为上大夫,不治而议论,是以齐稷下学士复盛,且数百千人。”这些都是拜私学兴起、文献广传之赐。战国学术除诸子外,策士亦是一大显学,策士奔走于诸国之间,以自己的学识和对诸国政治、外交的了解,游说诸侯,欲使诸侯能够接纳自己的意见,这不仅需要机敏的应对辩说的能力,更需要策士广博的知识,能够随机引用古典文献作为证据,因此,战国策士其实更需要熟悉文献。苏秦是战国策士中较为典型的人物,《战国策·秦策》记苏秦入秦,说秦王,书十上而说不行,回家后乃“夜发书,陈箧数十,得太公阴符之谋,伏而诵之,简练以为揣摩”,文献熟悉与否关乎个人的荣辱存亡,自然马虎不得。随着私学的发展,诸侯国的政治、经济、外交的变化,士人群体的兴起,春秋以及战国时期的文献,较西周官学时有了很大改变,文献数量和种类都远远超过西周。以盟书为例,春秋时盟不由天子,诸侯屡盟,《春秋》记盟450次,则见各国盟书数量不鲜。又如公私间来往书信随诸侯外交频繁而产生,如《左传》成公七年记巫臣自晋遗楚子重、子反二子书,是春秋时一种新文体。至战国时,这种文体已经很发达了。其他如语、传、说、论,以及谣、谚、歌、赋等等,战国时呈现出文体繁荣昌盛的状况。因此,我们才能在《汉书·艺文志》著录中见到数量如此众多的先秦文献。 (责任编辑:admin) |