|

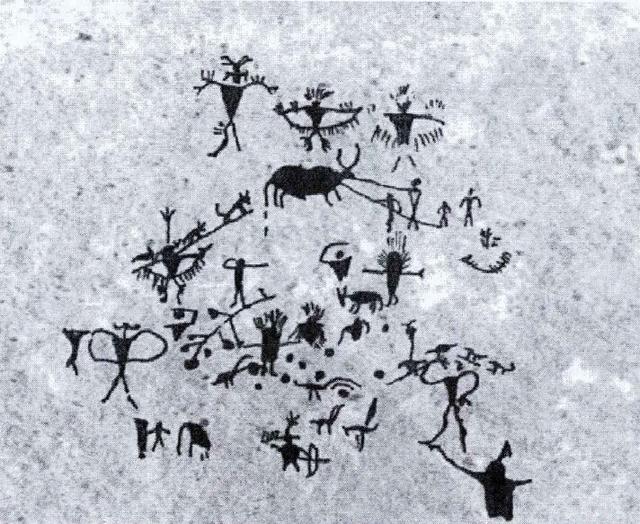

以鸟类羽毛作为服饰,曾经是我国先民的一种重要的着装方式。在许多史前岩画中,我们都可以看到用鸟羽装饰身体的人物形象。如云南沧源岩画,其中就有许多头插羽毛、身披羽饰的人物形象。使用鸟羽作为装饰物的习俗源于中国古代先民对鸟类的原始崇拜。根据考古学资料,早在新石器时代,中国东方沿海和东南地区就形成了一个独特的历史文化体系。构成这一文化体系的共性相当明显,其中各氏族部落对鸟的崇拜占有相当重要的地位。  云南沧源岩画 道家将仙人形象纳入自身体系 羽衣成为道服的代称 汉代以后,羽衣一方面成为少数权贵才能拥有的奢侈品,一方面成为志怪小说中常见的服饰意象。在这一阶段“羽衣”这一名称得以延续,但原本的服饰样态已发生改变,“羽衣”的所指有了更广阔的范围。 随着东汉末年道教的兴起,道教徒的活跃,羽衣成为道教徒服饰的代称。唐代诗人戴叔伦《汉宫人入道》诗中有“萧萧白发出宫门,羽服星冠道意存”。孟郊《同李益崔放送王炼师还楼观兼为群公先营山居》诗中有:“霞冠遗彩翠,月帔上空虚。”羽衣与星冠、霞冠相搭配,就应该是道士的道服。后两例主人公为道士,羽衣等同道服。  道袍的样式之一 道士穿着的道袍通常以白色、灰色、褐色布皂制成,大襟宽袖下长至膝,领子、袖子、前襟、后襟缘以黑边。其形制与汉服深衣相同,并没有特殊款式。但是在道教羽化成仙思想的作用下,在道教文化中作为“仙”的物化形态“羽”在某种程度上是道教服饰文化的一个专名。使得道士的道袍有了 “羽衣”之名,又因穿着“羽衣”使得道士得“羽士”、“羽客”的别称。此时“羽衣”所指已发生了巨大的变化,从物质层面上说完全脱离了原初的鸟羽质地,前后相关联的是其一脉相承文化内涵。 鹤氅是羽衣的重要类型 具有遮挡风雪的功能 羽衣的一个重要类型叫作鹤氅,在文献中常被提及。同“羽衣”词义内涵的演变一样,“鹤氅”的所指也在后世也发生了演变。起初它是由鹤的羽毛做成,是类似斗篷的御寒外衣。  《红楼梦》剧中众人披鹤氅 《红楼梦》第四十九回中提到:黛玉换上掐金挖云红香羊皮小批,罩了一件大红羽沙面白狐狸里的鹤氅,……只见众姊妹都在那边,都是一色大红猩猩毡与羽毛缎斗篷,……薛宝钗穿一件莲青斗纹锦上添花洋线番羓丝的鹤氅,邢岫烟仍是家常旧衣,并无避雪之衣。 可见从楚王的“复陶翠被”到大观园姑娘们的鹤氅,羽衣鹤氅遮挡风雪的功能还一直延续着。鹤氅在延续遮挡风雪的功能之余,又受到了风流文士的亲睐。汉魏时儒将就有穿鹤氅的先例,《晋书·谢万传》有“万著白纶巾,鹤氅裘,履版而前”的记载。《世说新语·企羡》中有:孟昶未达时,家在京口,尝见王恭乘高舆,被鹤氅裘。于时微雪,叔于篱间窥之,叹曰:“此真神仙中人”。 披鹤氅象征着一种独特的文化意味 在众多的禽鸟中,鹤有着独特的地位。在中国传统文化里,鹤被视为仙禽,有神人驾鹤飞升的传说。神仙常以仙鹤作为座骑。古人认为“鹤寿千岁,以极其游”。所以鹤常作为长寿的象征。鹤是羽族之长,被称作“一品鸟”,在明清时期一品文官公服的补子就是仙鹤,地位仅次于凤。王恭因为避微雪而穿着鹤氅,一方面与栾大等神仙家相似,以鸟羽为衣,效仿神仙飞翔的形态;一方面因为鹤的独特文化意味,沾染了鹤仙气。所以在旁观者孟昶看来王恭气质声韵乃“真神仙中人”。王恭鹤氅因此成为美谈。后世文人雅士都以披着鹤氅为乐,以此显示仙风道骨,鹤氅成为了标榜自在逍遥的绝佳道具。 唐代诗人权德舆在《和兵部李尚书东亭》中就写到“风流披鹤氅,操戈佩龙泉”。后来其质料发生了变化,不再使用羽毛,却仍沿用这一名称。明代士人将鹤氅作为便服外套使用。对襟,直领,大袖,衣襟用长带一对系结,衣身多为浅色,领袖衣襟均施有深色边缘,两侧一般不开叉。这种鹤氅其形制与我们常说的披风类似。道士先着道袍、环裙,再罩上鹤氅。鹤氅也是道服的代称。宋代文人蔡伸祝贺名妓陈文脱籍入道的词中就有“霞衣鹤氅并桃冠”。中国古代传统戏剧中诸葛亮、徐庶等带有道教色彩的人物,都有身着鹤氅的形象。《三国演义·三十八回》刘备三顾茅庐见到的诸葛亮:身长八尺,面如冠玉,头戴纶巾,身披鹤氅,飘飘然有神仙之概。 鹤氅和华阳巾成为学道仿道的“套装” 在戏剧服饰中,周身绣仙鹤的衣服也被称作鹤氅。所以我们在戏曲中见到的戏服鹤氅已完全脱离了原初的形制,只取其象征意义。作为道服的鹤氅即使后世已经失去羽衣的形制,也不影响它作为一个文化符号的形态继续受到追捧。鹤氅和华阳巾成为学道仿道的“套装”。融合了道家哲学、远古巫术、神仙信仰和谶纬观念的道教对中国思想文化的发展和国民性的形成有巨大的影响。 学道风气日盛 鹤氅成为文人圈的新风潮  羽衣道服 道家、道教影响中国思想文化的重要一点在于文人阶层慕道、学道风气的盛行起来。道家、道教的理念和传统深刻影响了他们的日常生活,并反应在他们的艺术创作中。文人阶层学道的一个重要表现就是穿着羽衣道服,从外形上模仿神仙道士。《新五代史·唐臣传·卢程》中:“程戴华阳巾,衣鹤氅,据几决事。”王禹偁在黄州时“公退之暇,被鹤氅,带华阳巾,手执周易一卷,焚香默坐,消遣世虑”(《黄冈竹楼记》);元代杂剧、散曲家乔吉更是“华阳巾鹤氅蹁跹,铁笛吹云,竹杖撑天”(《[双调]折桂令·自述》);在苏轼的记忆中,欧阳修的形象是“羽衣鹤氅古仙伯,岌岌两柱扶霜纨”(《欧阳晦夫遗接琴枕戏作此诗谢之》);东坡居士在给友人的词中感叹“瑶林终自隔风尘,试看披鹤氅,仍是谪仙人”(《临江仙·赠王友道》)。 鹤氅在知识分子圈子中成为风潮,似乎一件鹤氅可以让他们免于政治风波权利纷争,在自己构建的心灵屋宇下,获得个体的自由自在。 士人从学道仿道中感悟生活情趣 在清人钮琇的《觚剩》中有:时维夏五之杪,雨霁凉生,新月半窗,清簟如水。公子孤坐引酌,惘焉有思。粟适至,遽起欢迎,较所饮酒饮之而曰:“仙乎,仙乎!其羽衣之坠空霄乎!其莲花之涌净土乎!今夕何夕?我无以喻我怀也!” 羽衣与莲花相对,空霄与净土呼应,释道相融通,共同构筑了中国士人的生活情趣。中国士人在生活情趣上学道仿道。他们谈玄论道自我排遣的同时,也在衣食住行上学道。文士们穿上羽衣鹤氅,接收到强烈的心理暗示,便能飘飘欲仙得到片刻的逍遥自在,实现自我慰藉,自我拯救。 (责任编辑:admin) |