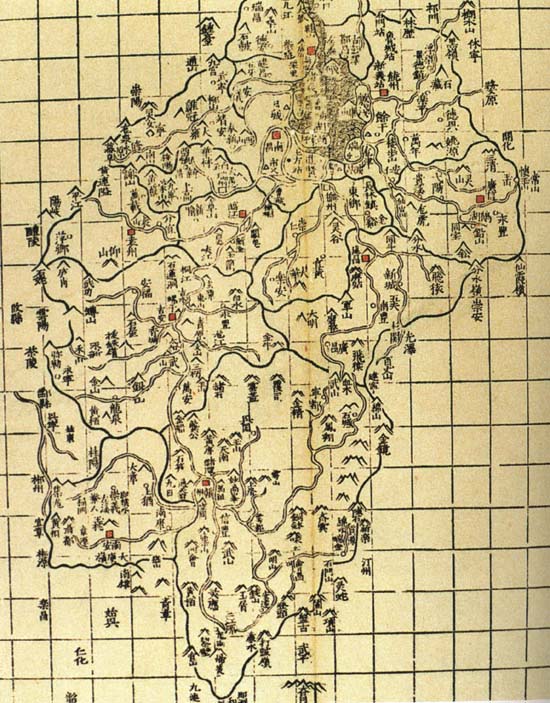

《广舆图》刊刻于明嘉靖年间,是我国现存最早的一部综合性地图集。 我国第五个“文化遗产日”的系列活动之一的国家珍贵古籍特展在北京国家图书馆开幕期间,共展出来自86家收藏单位的300余件珍贵古籍,以推荐列入第三批《国家珍贵古籍名录》的古籍珍品为主,此外还有第一、二批《国家珍贵古籍名录》中的部分特色古籍。此次特展上,各种珍贵古籍琳琅满目,特别是我国现存最早的综合性地图集——明嘉靖刻本《广舆图》等18件珍贵的古代舆图珍品首次同时与公众见面,更是引人关注。 舆图是古人对地图的称谓,又称“舆地图”或“地图”,后者一直沿用至今。相对于其他古籍,此次展出的舆图形式多样,异彩纷呈,引来许多参观者驻足评论。这些舆图有着怎样的玄机?在历史上又有着怎样的故事呢?  汉墓中出土的伏羲、女娲手持规、矩等测量工具的图像。 地图的传说:九鼎是地图? 对百姓的生存环境进行观察、测绘,以利于他们的生产生活,这也是古代氏族首领的一项“民生工程”。在历代的绘画作品中,曾反复出现作为中华民族始祖——伏羲和女娲手持测绘工具或仪器的形象。 据《史记·五帝本纪》记载,黄帝“抚万民,度四方”,这一时期,黄帝和蚩尤两大部落在“涿鹿之野”发生过一场著名的战争,这次战争地域跨度较大,而且双方阵营都有许多部落参与,如果不使用地图,很难想象当时双方如何指挥调度。 大禹治水的故事家喻户晓,据《史记》记载,他“左准绳,右规矩”,手执测绘工具,“行山表木,定高山大川”。据传说,黄河之神河伯曾送给大禹一块刻着黄河流域地图的石板。这些都是当时地图测绘的反映。平治洪水后,大禹巡行天下,划华夏大地为九州,并调查各地的物产与土地,以此确定贡赋,由此形成了先秦地理名著《禹贡》。从此之后,“九州”成为中华大地的代称,“禹贡”则成为地理著作的专称,而关于九鼎的传说,更给后世的地图学史研究者带来许多想象。据《左传》、《史记》等典籍记载,大禹收聚各地的铜,铸成象征九州的九鼎。有学者认为,上面刻有九州的图像,就具有地图的意义,不过实物不存,已经无法考证了。 “南山经之首曰鹊山。……又东三百里,曰堂庭之山。……又东三百八十里,曰猨翼之山……”由《山海经》中的文字不难看出,该书主要是介绍海内及海外地理和“神祗、异物及祭祀所宜”的地理学著作。据研究,古本《山海经》是有图画的,因此《山海经》又称《山海图》。大诗人陶渊明的《读〈山海经〉十三首》中就说:“泛览《周王传》,流观《山海图》;俯仰终宇宙,不乐复何如。”可见陶渊明所看到的还是插图本《山海经》。 此外,《周礼》、《周易》、《国策》、《管子》、《孙子兵法》等先秦典籍中,也多次提到“图”及其作用。可惜即使庞大坚固如九鼎,也淹没在了历史的长河中。 地图里的政治:忍看画图移颜色? 在华夏文明早期,鼎被视为象征政权的立国重器,其政治寓意不言而喻。这种寓意的最初来源,是否与九鼎的地图意义有关已不得而知。与之相类似的,地图代表国家则另成一流,同样传承下来。 《论语·乡党篇》提到,孔子“式负版者”,版即版图。国家地图因为代表国家,“神圣不可侵犯”。秦国自战国时期以后,就把吞并诸侯作为既定国策,并最终在秦王嬴政手中得以实现,这期间,就发生过一件跟地图有关的著名故事。 公元前228年,秦攻占赵都邯郸,赵国灭亡,赵的北邻燕国上下一片恐慌。为此,燕太子丹找到刺客荆轲,让其假扮使者,带着秦国降将樊于期的首级和燕国督亢(今河北涿县、固安一带)地图献给秦国,企图伺机刺杀秦王嬴政,以缓解秦军的攻势。秦王召见荆轲时,不加戒备,欲一起查看督亢地图。随着地图一点点展开,图穷匕现,荆轲抽出藏于地图中的毒匕首刺向秦王,可惜没有刺中,自己反被杀害。这次刺杀的失败加快了燕国的灭亡,最后收入秦国版图的,当然就不只是督亢了。 这个故事因为司马迁的精彩描写而彪炳千古,同时也强化了地图作为国家土地乃至国家尊严的代表意义。直到近代,列强环伺中国,有人画《时局图》来表现国家危亡,就是在我国地图上以各种动物占据不同地区来表现列强对中国的瓜分。稍晚些的日俄战争时期,鉴湖女侠秋瑾面对民族危亡也慷慨悲歌:“忍看画图移颜色,肯使江山付劫灰?”地图改变了颜色,也就是大好河山归他人所有了。 大地测量:行到天文测绘 要画出地图,首先要进行测量,古人的测量方法由简到繁,发展出诸多办法。 据《春秋纬》说,五帝之一的炎帝,为了度量大地而远涉几十万里。大禹也曾派遣太章从东到西、竖亥自北至南步量国土,可见当时步量(踏勘)是大地测量的基本方法之一,以至于几千年之后,还有人把地图命名为《禹迹图》,意即大禹的足迹。 依据西汉刘歆《西京杂记》记载,当时有一种记道车,可以计算行路里程,东汉张衡将其改进后称为记里鼓车。这种车利用差速齿轮原理,行车十里则敲鼓一次,敲鼓满十则敲钟一次,大大提高了里程测量速度。 立杆测影是利用测量日影的长度推测距离、位置的方法。具体方法是:在同一天的中午,在南北方向两地分别竖起同高的表杆(通常高8尺,相当于1.88米),然后测量表杆的影子,并根据“寸影千里法则”(日影差一寸,实地相距千里)推算南北两地距离,并把夏至日的影长为1.5尺的地方视为方形大地的中心。据《周礼》记载,这个地点在阳城(今河南登封),这也反映了古人“天圆地方”的观念。 “寸影千里”是相当粗略的经验值,后来被南朝天文学家何承天、隋代天文学家刘焯和唐代天文学者僧一行、南宫说等的理论和实测所否定。 早在西汉的《淮南子》中,就记载了测量太阳高度的基本方法,到三国时,吴国人赵爽在为《周髀算经》作注时,绘制了日高图。日高图是利用双杆测量日影推算太阳高度的示意图,利用相似三角形边长成比例的原理测得太阳高度和两地的较远距离,为间接测量提供了方法。数学家刘徽说:“凡望极高,测绝深,而兼知其远者,必用重差。”他流传至今的《重差》有9个算例,包括测算海岛、山松、楼房的高度,测算城池的大小,测算涧谷的深度,测算河口、湖塘的宽度等。 汉代以后,先后发明了浑天仪、覆矩、牵星板等测量工具,天文测地活动更加活跃,方法更为精密,先秦常用的步量、丈量、立杆测影方法也仍然具有生命力。到了明代万历十年(1582年),意大利传教士利玛窦来华,带来了西方的天文测地方法。为了编修历法,在礼部侍郎徐光启的主持下,崇祯二年(1629年),成立了由西方来华人员参加、采用西方测算方法的西局,并与采用中国传统天文测量方法的中局一起,共同进行天文观测。经过5年的准备,制造了象限大仪、纪限大仪、平悬浑仪、列宿经纬天球、万国经纬地球、候时钟、望远镜等10种新式仪器,并开始实施以测时刻、定方位、测子午、测北极高度为内容的实际观测,西法取代中法的趋势已经显露出来。清代前期与后期两次全国性地图测绘,都采用了近代西方天文测绘方法。 (责任编辑:admin) |