|

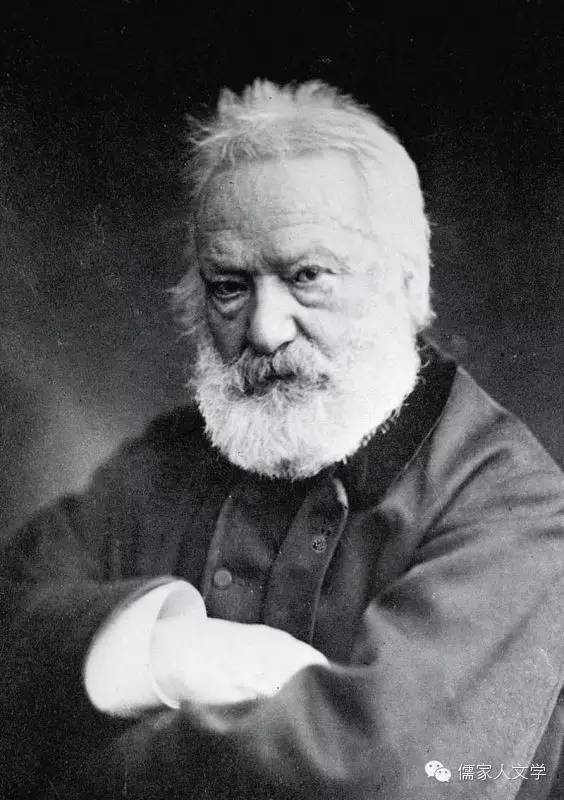

强健之美 作者:孙奥麟 来源:“儒家人文学”微信公众号 时间:孔子二五六七年岁次丙申二月初十日己亥 耶稣2016年3月1 8日 健是有力的意思,物理学家以形而上学为哲学家之领域,故而虽知宇内万物都是运动的,却不知其能量之所自来。以儒家学理来推,则道与器互寓其宅,万物所蕴含的能量只是道体的能量,正如众多电器的能量都源自电,形而下之物本身是没有能量的。万物之所以呈现出健与弱的差别,在于万物凝定道体的方式各不相同,亦即材质与结构不一,材质、结构各异,对道体之健的彰显程度也就悬殊了。万物常运而无一息迟滞,由此可知道体之有力已然超越了器世界的一切可能性,所以孔子形容它是“至健”。 道体能量至大,其力量和速度自然也是至大。已知的运动以光为最快,而光之所以传播却是受道体驱动使然,所以,正如往车上装什么都不可能比开一辆空车快,光速也不可能快过道体之速,即便日后能发现比光更快的存在,这情形也没什么不同。 道体至健,物类也以能彰显其健者为美。岩石矿藏之类不会动,其能量主要体现为质量,所以倘若掩住道体的其它属性不看,则必定以密度大者为美。随处可见的砂岩密度极低,在岩石中也最难看;花岗岩、大理石的密度占中流,美感则要比砂岩高些;天然的岩石以方铅矿密度为最高,此种石材能呈现金属光泽,在石头里是极美的。石材如此,金属亦然,密度低的金属如铁、铝往往光泽黯淡;密度居中的钢、铜之类则更光亮;金银的密度高,其美感自不待赘言;金银之上,更有密度极大的铂、锇,其为物更是绝美的。  出于人工的器械也容易看出健美与否。戈矛比农具美、刀剑比厨具美、步枪比猎枪美、坦克比铲车美、战斗机比客机美。不能说器物都不如它们武装起来的同类美——军装就不一定比时装美,战舰也未必比游轮漂亮,但至少可以说,所有军用之物都给人一种日用之物所不具备的的美感。武器不是艺术品,它是一种极端实用性的东西,哪位工程师在设计它们时考虑到造型艺术,那他就是个杀人犯,工程师们只想让武器更有力、更快速,这理念使武器都极大地彰显了道体的至健属性,使它们无不呈现出一种健美。  生物的种类不可胜计,却无不是死的不如病的美,病的不如健康的美,健康的不如健壮的美。只看动物界,马、虎,豹、狮子、鹰隼之类能够在力量与速度两个向度上展示能量,所以它们是动物中健美者的代表;牛、熊、象、河马之类也极有力,然而速度不快,所以其健不甚彰显,也比前者少了一些美感;速度快却无力的动物也有许多,譬如兔、猫、雨燕、蜻蜓之类,它们可能或可爱或轻盈,具备别样的美感,却无法比肩虎豹鹰隼那种出类拔萃的健美。  人群中好以一个“健”字判别,是睡眠充足的人比连番熬夜的人美,气血丰盈的人比面黄肌瘦的人美,爱好锻炼的人比终日悠悠的人美,舞蹈家和田径运动员比从事普通职业的人更美。 天地间的阳刚之物如雷霆、飓风、野火、巨浪、雪崩之类有破坏力,却无不带有一种雄健之美。“刚”、“健”二字,人们每每连用而不加分别,二者的意思实有不同,健之美造于形而上,刚之美成于形而下,与健相反的是弱,与刚相反的却是柔——健而柔者有之,刚而弱者绝无,刚则必健,健未必刚,故而健属于八经美之一,而刚则属八纬美之一。事物沾了个“健”字必有一份美感在,缺乏阳刚之气却未必不可以呈现为一种柔美,实际上,若只就这个柔美之物本身看,柔美之物本身也无不是自有力量的,这个力量越有强度,它就越是柔美的——女子最柔美的阶段正是她最强壮的年纪,随着她的衰弱,这份柔美也将渐渐流失。至于皎洁的月光、轻柔的长云、怒放的花朵、茂盛的青草、妩媚的垂柳,凡此若不得彰显其所蕴的能量,它们便只是月光、云朵、花草树木而已,一无风姿可观。 或许有人说:“强健之物固然是美的,然而世间从不乏‘病态美’,病而后美,可知不健未尝不美。”这种说法实欠思索,譬如人病而后美,不是丑人病了变美,是原本就美的人受到摧残,消煞了许多健美,却也因此呈现出一种娇弱来,得一纬而失一经,原本得不偿失,只是这些许所得,如西子捧心一般,恰好迎合了偏好此道者的口味而已。 人或又说“譬如寻常颇为男性化的女子,唯在病中方得流露弱质可怜之态,可知不健未尝不美,甚至可以更美。”此说亦不然,平日使此女子显得男性化的,是刚而非健,生病固然要去健就弱,却也要化刚为柔,使其人更美的是柔而非弱,当此时,弱又必定要消煞一大段美去。 从艺术上看,古希腊艺术的一个直观特征就是以健为美,非止雕塑的取材多是健美男女,即便刻画老人,雕像也总是体格魁梧、筋肉饱绽的。  至于其文学,则以悲剧为最盛。悲剧的本质不在悲,而在健,为其必定尽力去描绘那些有力的人,再使其人一身天人交战、一心也是天人交战,在主人公的自我挣扎和与命运的拉锯战中,使观众认识到他是多么的难以摧毁。摧毁他又是必须的,不展示摧毁他有多难,就难于让人看清到他终有何等力量。最后,主人公一定是被摧毁又再也无法被摧毁了,一如《哈姆雷特》的结局——胜了却败了,败了却也胜了,主人公总会通过选择毁灭守护什么东西——正义、信念或者爱情。这就是为什么我们看过悲剧之后,悲哀之感固然不无,这份心绪却总被一种更为宏阔的、一种雄浑超迈的气息环绕着。 悲剧以外,荷马笔下的人物虽然各有性格,也个个都是明朗爽利,带着健的意思。其中又以阿克琉斯最为突出,其形象勇武、骄傲,从不估量对手,不合就决裂,发怒就残忍。敌人的父亲向他祈求儿子尸体,他竟感动得落泪;河神碍着他了,他也要与之厮杀一番。非止众英雄们如此,征战异乡十年的士兵们目睹海伦之美,也感动得宣称为她再打十年也是值得的。  我国也曾有过以健为美的文学传统。《诗经》的许多篇目自不必说,夫子亲笔的《春秋》堪称至健,然而全然不落气质,故而难以以文学观之;左丘明之学有得于孔子,行文便每每理直而气自壮,《左传》虽属史部,其场景描摹之精湛、人物对话之洗练,总给人纵横阖捭、剑戟森列之感,行文中处处透出一种坚贞激越、深沉肃杀之气,每每使人不觉切齿而屏息。作此种文字是左氏的独步处,后世的史迁、班固已经大段不能及。其后的文学,当以《三国演义》为最健美,其书所描绘的众多英雄中,最能体现这个“健”字的则是赵子龙。吕布、关、张之勇武不下赵云,却大段是刚,刚属气质,有气质就是有个性,而所谓个性,正是看似漂亮的缺点,数人最后的衰败、死亡也无不是从这里出来。赵子龙好似无个性,其人的力量却是纯粹无蔽的,所以当阳长板也罢、七旬出战也罢,怎样的险恶都能透得过去,到死都是强盛的,道体之健在这个人物身上最为彰显。纵观中国艺术的审美走向,大体是由道义下堕于气质的过程,时代越近,气象越偷薄,后世最为人所推尊的《红楼梦》,细部固然有许多佳妙,然而终是一段朽木上的百般雕琢,但使迷人而已,救不得大本之失,直教后世士子平添了许多小儿女气。 音乐之健不可在震耳欲聋中寻觅,震耳欲聋是声音之健,不是音乐之健;美术之健不可在人物轮廓上寻觅,结实的肉体是模特之健,不是美术之健;文学之健不可从题材上寻觅,治乱兴衰是题材之健,不是文学之健。近世欧洲可称健美的艺术,大概要以贝多芬的《第九交响乐》、雨果的《悲惨世界》为最盛,这样的作品固然全是个人的天资与辛劳所得,要之,也全是天地大气造此二人喷薄出来的东西。当贝多芬弹奏一首清婉的音乐、雨果描写一段凄美的故事时,其作品仍是极有力量的,若无力量,则听者的种种怅然、读者的种种感慨从何而来?忧郁的艺术品没有力量就不忧郁,恬淡的艺术品没有力量就不恬淡,温婉的艺术品没有力量就不温婉,艺术之与力量,由此可以类推。  欲知器物内蕴多少力量,须看其材质和结构;要使机械更强劲,则需改易其材质、合理其结构;若问艺术品如何蓄住力道,也没有两套道理,在甄选素材和编排素材而已。 组成艺术品的材料便是素材,素材分整体和细部两层,譬如整部电影需要一个素材,一个镜头也需要其素材。所谓艺术品的结构,则是这诸多素材的编排方式,即艺术家通过甄选、排列、组合、编织、剪裁来对素材进行掌控,它同样可以分作整体之编排和细部之编排两层,一如音乐家创作曲子,要铺陈整首音乐的和弦进行,也要和斟酌每一个乐句的和声。合理调度素材是可以产生力量的,譬如戏剧的主人公说“我杀了人!”和“杀了人!我!”二者的力道是悬殊的。 创造有力的艺术品,要求素材本身有力,安顿素材的手法也要有力。初出茅庐的艺术家往往“斐然成章,不知所以裁之”,其描绘切身遭际的部分却必有可观处,这是素材上得力;老于此道的艺术家往往陷入自我复制,长期不得更上一层,其作品却也总不会显得太差,这是手法纯熟、编排得力使然。素材譬如棋子,编排譬如棋艺,棋子各具力量,将几枚棋子运用得出神入化同样是力量;食材固然以新鲜为上,要竭尽其美味,则须看厨师的手段;倘若随非其人,一群好演员往往会演出一部坏电影,一群平庸演员经过好导演的调教,却往往能造就一部好电影。 艺术的编排之法固然有许多经验之谈,论要领,则不外《大学》一句“物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣”。欣赏一流艺术,于诸素材的“本末”、“主次”,知其先后不难,若能通晓它们“之所以先”、“之所以后”,却须自家素养深厚,有见于道才行。岳武穆言“阵而后战,兵法之常;运用之妙,存乎一心。”好的艺术家也是如此,即可以通过一心之运使作品呈现天然完足的体段,同时又能将素材所蕴的力量全部激励出来。 艺术的素材与编排的关系,正是孔子所说的“质”与“文”的关系,质就是天然之材质,文就是外在之纹饰。孔子说“质胜过文则会粗野,文胜过质则会虚浮。”故而需要“文质彬彬”,所谓文质彬彬,是说文与质要像两棵树那样齐生共长,不可到文质平衡便止,也不可只偏重一端。艺术进境到高明处,又自能领会孔门“质犹文也,文犹质也”的说法,质到极处便成文——玉的无瑕处便是其文;文到极处便成质——雕塑家极尽了修饰之能事,作品却更显得浑然天成了。 健是美的一端,弱则是丑的一源,而天下之物,不健则弱。今人每每慨叹中国艺术之不振,不知西洋艺术之衰败也同样触目惊心。老辈西洋艺术家之所患,在于欲彰显那种摄人心魄的力量而不可得,至于世间的种种卑琐、光怪,不是未尝知晓,只是不屑触及。他们要的只是更加有力,是渴望奋乎百世之上,使百世之下莫不兴起如我,由此,各类艺术都得以不断自我超越,终造人文之一极。大体以两次世界大战为分野,西洋艺术家便渐渐抛却崇尚高贵与真挚的欧洲艺术传统了,与前人相较,后辈艺术家难掩天生的才短气弱,这固然有生值衰世的缘故,然而起点落后了,终点上未必不许赢人,振作于时运、超拔于世风正是艺术家的本分。然而此辈见有无数煌煌巨作在前,自问倾尽一生心力也难以比肩,于是便起了一种取巧的贼心,反其道而为之——非但不以无力为耻,还要托晦涩以掩饰无力、挟现实以展览下流、以黑暗混淆深邃、以隐喻冒充智慧。自卡夫卡、乔伊斯、毕加索等小人之雄首开恶端,此风便谬谬相循、恶恶相长以至于今日,西洋艺术界近乎自绝于天地众生,愈走愈狭又是积重难返,使其数十年不得再为世界贡献出一位真正的大人物,也有数十年不曾贡献出一部上可以改易风尚、下可以感化妇孺的艺术品了。今日东洋艺术界,又大体唯此辈马首是瞻,其可悲又有过于西洋人者。一言蔽之,前辈艺术家志在做好医生,后辈艺术家情愿做好病例;前辈所受的煎熬令他们更想唱歌,而今谁呻吟得新鲜,便是会艺术。 往昔圣贤的功化、豪杰的伟业,无一不是从心地上做出来。心之所以有莫大力量,固然在于其为物能藏往知来、谋划措置,然而此种力量的本源却不在知觉上,在于心能全然彰显本性,而性即是道,有这个至健之物在内中做主宰,心火才可以不失趋向、长燃不息。 尧舜做成光宅天下的事业,其力量本于人性;桀纣造就弥天之恶,其本源也只是人性,只是这性分之健一透出来,便被其人的气质裹挟到偏处去了。孟子说:“人性本善,好像水性就下。人性没有不善的,就像水性没有不就下的。如今将水激扬起来,它可以高过额头;堵住水道让它回流,它也可以停在山上,然而这些岂是水的本性?是外力使然罢了。” 写字画画,先要照着样子临摹,圣人立人极,是人样子,人要长进,则须效法圣人。在我辈,是做不成圣人可恕,不去做圣人可耻。人人皆是有身便具气禀,开眼便起物欲,纵然有志优入圣域,也是做不做在己,成不成在天。做圣人委实是难,然而人人又皆秉得此性,便也无不是资斧充足,它也决定了人没资格不向圣人趋近。本性使人高贵、使人有尊严、使人是个人,可许多时候,给人们罪受的又不是外物,恰恰是它。人心是可以压制本性之健的,只是不可能一直压制它,正如弹簧压得越扁便弹得越高、呼吸屏得越久便喘得越急,人要忤逆它,它便要煎熬人,人生的羞愧、自责、惶恐、噩梦、自轻自贱、自我惩罚、自我放逐乃至自我毁灭无不从这里来。人不做成圣人,便须时时为自家不是圣人而付代价,所以不做圣人又谈何容易?曾子说:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”人须见得不是“士可以弘毅”,实在是“士不可以不弘毅”才安稳,如何承担这个“任重而道远”?有力量才堪重任,有速度方得致远,一朝实见得我之健纯系于天之健,则又是非仁道不足以为己任,非死亡不足以划休止。 (本文由钦明书院中孚堂出品) (责任编辑:admin) |