|

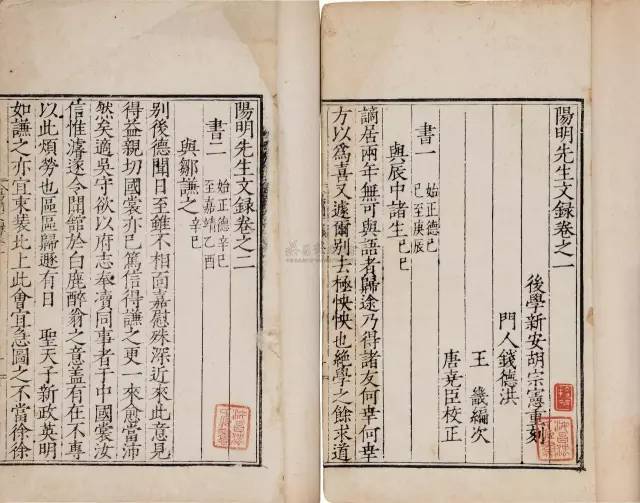

王阳明:什么让他从疯癫少年成为一代宗师 来源:儒风大家 时间:孔子二五六八年岁次丁酉正月廿五日己卯 耶稣2017年2月21日  日本汉学家浜隆一郎在评点中国历史人物时,曾这样说道:“人生所能有的成就有三:道德、学问和事功,三者兼备才能成为伟人。纵观中国历史上的所有人物,能够做到三者兼备的只有三人——三国的诸葛亮、明朝的王阳明、清朝的曾国藩。三人品格高尚,学问精深,并且都有征战沙场之功。” 那么,在以上三人之中,谁又更胜一筹呢? 浜隆一郎认为,应该是王阳明。 这是因为,王阳明不仅有赫赫事功,而且“学问是三人之首”,“是继孔孟之后,与朱熹齐名的旷世大儒。” 以此而论,王明阳可谓是中国历史上绝无仅有的一位立德、立言、立功皆完美者。然而,在一开始,王阳明却是时人眼里的一名疯癫少年。  一个朽坏的时代 1472年,王阳明出生在浙江余姚(今属宁波)。幼名云,后改名守仁。因他曾在会稽山阳明洞建草堂,世称“阳明先生”。 余姚古属越地,自汉以来有“文献名邦”之称。对此,梁启超曾说,“余姚以区区一邑,而自明中叶迄清中叶二百年间,硕儒辈出,学风沾被全国以及海东。” 王阳明的父亲王华为明成化十七年辛丑科状元,曾为经筵讲官,向弘治皇帝讲解经义,后又历任礼部左侍郎、南京礼部尚书等职。 在时人看来,王阳明出身于这样一个家庭,理应勤勤恳恳,子承父业,按部就班地走一条科考、入仕之路。 但是,王阳明不这么认为,时人也因此视他为一名疯癫少年。 其好友湛甘泉曾写道,王阳明在青少年时期有“五溺”,即“初溺于任侠之习;再溺于骑射之习;三溺于辞章之习;四溺于神仙之习;五溺于佛氏之习。” 时人视之为不务正业。 以骑射之习为例。1485年,王阳明13岁,热衷于学习弓马之术,以及研读《六韬》、《三略》等兵书。次年,他和父亲同游居庸关,“慨然有经略四方之志”,不久,他又打算直接向皇帝上书,请求率军平乱。其父闻之大惊,“斥之为狂”,少年王阳明“乃止”。 再以神仙之习为例。1488年,王阳明16岁,前往南昌娶妻。婚礼当天,他却突然消失了。众人遍寻不见,最后发现他去了道观,“行入铁柱宫,遇道士趺坐一榻,即而叩之,因闻养生之说,遂相与对坐忘归。” 他还以疯癫之态,对待时人特别在意的举业。 婚礼过后,王阳明在携夫人返余姚途中,于上饶拜访了大儒娄谅。后者对举业不以为然,这种态度显然影响了王阳明,他还告诉王阳明:“圣人必可学而至。”这让王阳明对儒学产生了强烈的兴趣。 儒学本是其家之家学。当时,其父丁忧在家,课子弟读经以应举业,王阳明就随众人一起读书,但却被众人打趣:“彼已游心举业外矣。” 1493年,21岁的王阳明参加会试,但或许是之前“五溺”的原因,他落榜了。 对此,他非但不在意,反而安慰那些郁郁寡欢的落榜者,“慰之曰:‘世以不得第为耻,吾以不得第动心为耻。’” 在王阳明看来,参加科考不过是个手段,目的在于获得机遇以“行道”。 他有这种想法,由来已久。 11岁时,他就曾问塾师:“何为第一等事?”塾师说:“惟读书登第耳。”他将信将疑,反而对塾师说:“登第恐未为第一等事,或读书学圣贤耳。”其父王华听了,不禁一笑,问他:“汝欲做圣贤耶?” 父亲的“一笑”之中,有慈爱之情也有期许之意。但在时人眼中,尚是童子的王阳明就这么说,无疑是大言不惭了。 时人不理解王阳明,那是因为他们早已忘记了读书之目的。而在王阳明看来,当时的科举不仅仅徒有虚表,还带来了败坏的世风。 而科举之所以有名无实,就在于它已经工具化了。 有明一代,以理学为官学。朝廷奉之为圭臬,以之取士,以之治国。但在实际上,朝廷的眼里只有服务于皇权永固的教条,它根本不尊重理学,也不尊重儒士。在它的眼里,无论是理学还是科举,都只是工具而已。 朝廷的这种做法,在明朝开国之初就表现得很明显。朱元璋为“治天下”,不得不标榜尊学重道,但在实际中,他不仅毫无顾忌地辱骂儒士为“竖儒”,而且动辄杖之戮之。 以《明史》所载李仕鲁事为例,朱元璋诏求理学硕儒,李仕鲁应诏,但他到任后,发现朝廷所谓尊崇理学,不过是叶公好龙,于是提出辞职“归田里”。朱元璋当场撕破了脸,“大怒,命武士捽搏之,立死阶下。” 又如,《孟子》为儒家经典,但朱元璋却觉得尚需对《孟子》一书动以斧金,才能更好将之改造为维护皇权的工具。他命人删去《孟子》一书中的“民为贵,社稷次之,君为轻”等85条内容,“自今八十五条以内,课士不以命题,科举不以取士。” 至于永乐皇帝,他一边严厉处罚批评理学之人,一边安排人编撰了以理学为“基”的《四书大全》、《五经大全》和《性理大全》,将之作为官定读本和科举考试的准绳。 这种把“治国之道”教条化的后果便是,朝野上下皆是阳奉阴违之风。 王阳明进入壮年后,正值“朝纲紊乱”的正德时期。若是按照《孟子》所言,正德皇帝是个“望之不似人君”的家伙,他当此大位,热衷的却是天天让太监帮他找乐子。在太监之外,也有众多官员变着花样哄他开心。 对此,王阳明在亲历仕宦后,曾毫不客气地批评:“由科第而进者,类多徇私媒利……惟欲钓声利,弋身家之腴,以苟一旦之得,而初未尝有其诚也。” 覆巢之下,岂有完卵。 败坏的何止是治道呢?当时的学道同样是一塌糊涂。对此,王阳明也曾严厉地批评说:“世之学者,如入百戏之场,欢谑跳踉,骋奇斗巧……其出而仕也,理钱谷者则欲兼夫兵刑,典礼乐者又欲与于铨轴,处郡县,则思藩臬之高,居台谏,则望宰执之要……适以行其恶也。” 但是,在刚刚出仕的时候,年轻的王阳明还在天真地做着“得君行道”之梦。 27岁那年,他再次参加会试,考中进士。几年后,正德皇帝即位。在新君改元之际,时为兵部主事的王阳明想要劝说皇帝“正心”。他上书一封,题为《乞侑言官去权奸以彰圣德疏》。 其中的“权奸”,直指的是正德皇帝宠信的太监刘瑾。 而刘瑾正在权焰日炽,他不会因此倒台,迎来巨祸的反而是王阳明。  一个流放者的悟道 这时的王阳明,依然是理学的信徒。 他如此相信“得君行道”,并不奇怪,因为他在效仿先儒。 在宋儒看来,“治道”与“学道”在周公和周公以前是合一的,比如周公即集“治道”和“学道”为一身。在周公之后,“治道”和“学道”发生了断裂,从此,儒士自可行“学道”,但若想行“治道”,就必须以“得君”为先决条件。 宋代时,儒士们这么认为,并没有什么问题,因为宋代的“不成文法”为皇帝和士大夫“共定国是”,即便有士大夫开罪了朝廷,也不用担心杀身之祸,甚至引以为荣。以王安石为例,他常与宋神宗面争于朝,每每“辞色皆厉”,而神宗则“改容为之欣纳”;再以范仲淹为例,他第一次遭黜,“僚友饯于都门曰:‘此行极光。’”他第二次遭黜,“僚友又饯于亭曰:‘此行愈光。’”他第三次遭黜,“亲宾故人又饯于郊曰:‘此行尤光。’”“范笑谓送者曰:‘仲淹前后三光矣’……客大笑而散。” 但是,在王阳明上书之际,时代变了。 这是在中央集权登峰造极的明代。 刘瑾看到王阳明的上书,暴怒。他票拟圣旨,将王阳明杖责四十。还令亲信监督,加力杖责。 受此酷刑,王阳明“既绝复苏”,随即又被流放贵州龙场为驿丞。 迫害到此并没有结束,在王阳明前往龙场途中,刘瑾又派人行刺。王阳明佯装沉江,骗过刺客,九死一生,到达龙场。 今日龙场,距离贵阳不过七十里,山明水秀,因是阳明学诞生之地而有异彩,但在五百年前,对于内地人来说,那却是一个难以驻足的地方。 《阳明先生年谱》记录当时的情形为:“龙场在贵州西北万山从棘中,蛇虺魍魉,蛊毒瘴疠。” 在龙场,王阳明先是以荆棘为篱,垫土为阶,自建了一座茅草屋。后来,他发现了一处钟乳洞,又搬家到洞中。 他还开荒种地,产出的粮食自给有余。 就像画家高更在塔希提岛似乎回到了天地之初一样,王阳明在龙场也遇到了另外一个世界。 这里的百姓还过着“与鹿豕游”的生活。以文明的眼光而言,可以说他们“野蛮”,也可以说他们“质朴无文”。儒家向来认为,文质应相当,若繁文兴而实行衰,世道反而会一塌糊涂,倒不如敦本尚实、反朴还淳。 龙场百姓说着让人不知所云的话,他们向王阳明问好,也送食物给王阳明,王阳明则送余粮给他们。 有时,王阳明和龙场百姓共办宴会,大家一起酩酊大醉。 王阳明可以“自得”于这样的生活,但随他到龙场的三名家仆却不堪忍受,以至于抑郁成疾。 他自幼性格“和易善谑”,后来为了“格物”之学,也曾“端坐省言”。在龙场,他看到仆人抑郁不乐乃至闷出病来,就仍然用他爱开玩笑的性格为他们排忧解烦。 对此,《阳明先生年谱》载:“日夜端居澄默,以求静一。久之,胸中洒洒。而从者皆病,自析薪取水作糜饲之;又恐其怀抑郁,则与歌诗;又不悦,复调越曲,杂以诙笑,始能忘其为疾病夷狄患难也。” 从王阳明在龙场所做之诗看来,他把仆人们的情绪调节得真不错,“童仆自相语,洞居颇不恶。人力免结构,天巧谢雕凿。” 也就是说,仆人们开始称赞这个山洞,觉得住在这里面还是很棒的嘛。 解仆人之问题易,解自己的问题难。在龙场,王阳明不断自问:“圣人处此,更有何道?” 如果他是一名隐士,这个问题不难解答。中国历史上有很多隐者。道家中人,有出世之思,成为隐者是很自然的事。即便是儒士,如果有很强烈的“道真”之心,也会成为一名隐者。 在龙场,王阳明写了很多诗,其中很多首带有陶渊明诗作那样的隐逸风格。比如,他在《观稼》中写道:“下田既宜稌,高田亦宜稷。种蔬须土疏,种蓣须土湿。寒多不实秀,暑多有螟螣。去草不厌频,耘禾不厌密。物理既可玩,化机还默识。即是参赞功,毋为轻稼穑!” 不过,王阳明只是羡慕隐者那份遵守“道心”的态度。他认为,身为一名儒者,还是应尽济世之责,但不应为世俗所累。 但在如此朽坏的一个时代,在如此支离破碎的一个人间,他又能如何做呢? 在溪水边,他头上生出的白发倒映在水面上,而这时的他才36岁。他愕然不已,做诗感慨:“年华若流水,一去无回停。悠悠百年间,吾道终何成?” 答案终于从心底升起了。 《阳明先生年谱》载:“忽中夜大悟格物致知之旨,寤寐中若有人语之者,不觉呼跃,从者皆惊。始知圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也。” 他到底悟到了什么? 根据宗教学的研究,这样的在寤寐中不觉欢呼的体验,反映了人在恍然大悟之际的愉悦感。在这一刻,他得到了他一直想要得到的终极答案。 按照《传习录》中所载,那就是“心即理也。” 这是儒学史上一件惊天动地的大事。心学从此诞生。 一般而言,朱子学之要归于理,故为理学;阳明学之要归于心,故为心学。关于理学与心学之别,各方论述已多,本文对此不做解析。在此,要问的是,阳明之悟为历史带来了什么变革? 那就是,儒学第一次放弃了“得君行道”的观念。一次在儒学发展史上划时代的变革,即将展开。  一场悟道后的反思 王阳明得出的答案,来自于他的切身体验,而非单纯的哲学思辨。 按照他自己所言,“从百死千难中得来。”这个“百死千难”,无疑就是他在龙场悟道之前的经历。 之前,他孜孜于“得君行道”,然而,他所处的这个现实世界,实际上是一个“治”没有“道”,“君”也没什么“理”的世界。 在这样的一个现实世界里,他坚持“治道”以“得君行道”为先决条件,无疑是缘木求鱼。 龙场悟道后,他对这个现实世界的态度来了一个180度的大转弯。他不再“求理”于君,而有了“求去”之意。 《龙场生问答》载:在龙场,他收了一些弟子,其中有人问王阳明,为何要“求去”?王阳明答:“君子之仕也以行道,不以道而仕者,窃也。今吾不得为行道矣。”不仅仅如此,王阳明还反思了他之前的莽撞行为。 他认为,正德皇帝即位后,对于他来说,乃是“当遁之时”,而他却冒进上书,不仅于事无补,反而使得刘瑾“大肆其恶”,“是将以救弊而反速之乱矣。” 他还反思说,上书之时,他入仕未久,乃是“进身之始”,而且“德业未著”,不应“汲汲于求知”。 简而言之,王阳明认为,之前的他,可以说是自取其辱,因为他错判了这个现实世界以及当时自身的能力和影响力。 对此,他用了“失身枉道”四个字。这是很严重的自责,他痛切地承认了自己之前的失败。那些弄权之人又如何呢? 1510年,刘瑾倒台,受磔刑而死,身败名裂。那些曾为他的党羽之人,不是被处死,就是被撤职。 1521年,正德皇帝病死,结束了他那荒唐又短暂的一生。弥留之际,他对身边的司礼监太监说:“天下事重,与阁臣审处之。前事皆由朕误,非汝曹所能预也。”也就是说,他承认自己是个失败的皇帝。 但是,这个败坏的现实世界并不会因此得到改变。在接下里的年月里,依然有一个又一个的皇帝、重臣或身败、或名裂,或身败而兼名裂。 他们全都不能在事业上获得有意义的发展。对此,史家黄仁宇曾分析说,出现这种情形,“断非个人的原因所能解释”,根本原因在于“制度已经山穷水尽,上自天子,下至庶民,无不成为牺牲品而遭殃受祸。”何去何从? 在一个世道和人心全都千疮百孔的时代里,无论任何人,只要不甘于沉沦,就必然要面对这样的拷问。 王阳明给出的答案是以讲学救世。 对此,后来他曾这样解释讲学的目的:“诚得豪杰同志之士扶持匡翼,共明良知之学于天下,使天下之人皆知自致其良知……以跻于大同。” 换言之,世道之衰,在于学道和治道都已步入歧途。在皇权的扭曲之下,人竞相于徇物之“学”,其终至于人皆忘己,至于人的消灭。要彻底改变这种局面,唯有从根本入手,致力于人的发现。 如果把“得君行道”的观念和王阳明的讲学之说加以比较。我们就可以发现,他所提倡的讲学,不仅仅是一种教育形式而已。讲学传统在中国古已有之,无论是孔子的“弟子三千”,还是从宋代兴盛起来的书院教育,都属于绵延不绝的讲学之风。但是,王阳明所提倡的讲学,和先儒的讲学相比,两者之不同,不在于形式而在于实质,那就是把“行道”的先决因素从君主置换为了每一个个体,或者说,把这个先决因素从庙堂之上置换到了民间社会。 这是一个革命性的变化。 所谓“致君尧舜上”,无非是幻梦而已。 不必“得君”,一样行道。  一场儒学的启蒙运动 现实世界再次对王阳明开了一个玩笑。 如果说,在龙场悟道之前,他是急于“求上”而不成;那么,在龙场悟道之后,他是想要“求去”却不得。 刘瑾伏诛后,王阳明离开了龙场。归路与来路相同,每到一处,他都会涌起很多回忆。一路上他共做诗二十多首,这些诗作多有隐逸之意。 以《睡起写怀》为例,他在其中写道:“道在险夷随地乐,心忘鱼鸟自流形。未须更觅羲唐事,一曲沧浪击壤听。” “击壤”即《击壤歌》。歌中所咏的,是一个不需要皇帝,但很美好的地方,“日出而作,日入而息。凿井而饮,耕田而食。帝力于我何有哉!” 但是,王阳明此行却不是去击壤之地,而是前往上任庐陵县令,从此开始了他长期任职江西的生涯。 1516年,他升任都察院左佥都御史,受命巡抚南赣及汀、漳,之后又巡抚江西。正是在这一期间,他创下了一生中最具传奇色彩的功业——平定宸濠之乱。当时,宁王朱宸濠叛乱,王阳明以只及朱宸濠一半的兵力,即在一日之内攻下南昌,随后又在鄱阳湖大败叛军主力,生擒朱宸濠。 很多人称赞王阳明用兵如神,但他却对这些功业不以为然。 在战场之上,他写信给门生:“破山中贼易,破心中贼难。”他说,他最在意的是讲学之功,“若诸贤扫荡心腹之寇,以收廓清平定之功,此诚大丈夫不世之伟绩。” 这让他的讲学方式别具一格。如他所言,“吾所讲学,正在政务倥偬中。” 战阵之前,可以讲学。《阳明先生年谱》载,平定宸濠之乱时,他依然讲学不辍。每有战报传来,他就当场处理,然后继续讲学。前线部队陷入苦战的消息传到案前,举座皆惊,王阳明稍作处理,归座讲学。生擒宁王的消息传来,王阳明行赏完毕,继续讲学。 事后,人问王阳明用兵之术,他回答:“若用工夫于良知上……临事心不动。若由此不动心,则自能应变。” 街市之上,可以讲学。《传习录拾遗》载:“一日,市中哄而诟。甲曰:‘尔无天理。’乙曰:‘尔无天理。’甲曰:‘尔欺心。’乙曰:‘尔欺心。’(阳明)先生闻之,呼弟子,曰:‘听之,夫夫哼哼讲学也。’弟子曰:‘诟也,焉学?’(先生)曰:‘汝不闻乎?曰‘天理’,曰‘心’,非讲学而何?’” 一个极具幽默感的儒者形象,跃然纸上。 王阳明的弟子这么记录他的形象:“先生明睿天授,然和乐坦易,不事边幅。”他又是怎么看弟子的呢?他平定宸濠之乱后,王艮拜入心学之门,他高兴地说:“吾擒宸濠,一无所动,今却为斯人动。此真学圣人者。” 越是和弟子们在一起,他就越想回乡讲学。为此,他多次向朝廷请求致仕。巡抚南赣之前,他连上《自劾乞休疏》和《乞病养疏》;到了江西后,又连番上《乞休致书》、《辞免升荫乞以原职致仕疏》和《乞放归田里疏》。 但是,他越是流露出对仕宦的倦怠之意,朝廷就越是不让他辞官。并非是朝廷在重用他。实际上,他一直遭受着两方面的嫉恨。一方面,朝中辅臣嫉恨他的功绩;另一方面,无论朝野,均有多人嫉恨他的学说,指责他为“病狂丧心之人”。  实则是朝廷需要他的才干。以平定宸濠之乱为例,举荐他巡抚南赣的为兵部尚书王琼。当时,朱宸濠已有叛乱之相,而王琼深知王阳明之才,所以他把王阳明一次又一次的致仕请求都压了下来。 那么,为什么又有那么多人嫉恨心学呢?根本原因在于,心学其实正在对现实世界的权力体系带来挑战。王阳明在回复那些说他“病狂丧心”的指责时,也毫不客气。他说,他乐见“致良知”之学见成效,如此,“则仆之狂病,固将脱然以愈,而终免于丧心之患矣,岂不快哉!” 王阳明的弟子钱绪山曾指出,其师讲学有“三变”,依次是创立“知行合一”说,教弟子“静坐说”,以及提出“致良知”说。 “三变”为学说内部的调整,本文对此并不进行学理解析。在此要问的是,这一场儒学变革,为中国社会带来了什么? 那就是心学预设了对个体价值的肯定。这如一声惊雷,撼动了万千遭受现世重压的人和深陷权力旋涡的人,让他们在已经朽坏的“治道”和“世道”之外,看到了一条光明大道。 王阳明认为,一个人,无论他从事何种职业,无论他在社会中的身份高低,只要诚意向学,成圣成贤之路都会向他开启。他这样说道:“个个人心有仲尼”,“人胸中各有个圣人,只自信不及,都自埋倒了。” 在古代中国,商民为四民之末,但王阳明却认为:“四民异业而同道”,“果能……调停得心体无累,虽终日做买卖,不害其为圣为贤。” 听他讲学者,除了士人,还有众多的一般民众。其中最动人的一个案例,莫过于他和一个聋哑人笔谈心存天理。他先提笔写下:“你口不能言是非,你耳不能听是非,你心还知是非否?”聋哑人笔答:“知是非。”他又提笔写下:“如此,你口虽不如人,你耳虽不如人,你心还与人一般。”聋哑人拱谢。他接着写道:“大凡人只是此心。此心若能存天理,是个圣贤的心。”聋哑人看了,扣胸指天。 在以往,像这样的聋哑小民,是几乎不可能进入一般士大夫眼中的,更绝无可能进入朝廷视野,因为他们几乎毫无工具价值。但是,在王阳明看来,绝不能以工具价值论人。或者说,以工具价值论人,乃是对人最大的折辱。 在中国历史上,于心学之前,从来没有一种学说,能够如此肯定个体价值。由此可以说,心学的传布,造就了中国历史上第一场遍及社会各阶层的启蒙运动。 与此同时,那个“君”在王阳明心里,是愈行愈远,乃至渐渐不见了。 比如,身为重臣,他却懒得对那些所谓的朝廷大事发表意见。他对上的奏疏,都不过是一些有关军事和地方情况的业务报告。 越是那些所谓人臣应当关注之事,他越是不在意。 以迎佛骨之争为例。1515年,正德皇帝命太监携盐引数万,大迎活佛,朝中官员纷纷上书劝止,王阳明也写了《谏迎佛疏》,但并未上书。后来,王阳明说道,在那个时候,他之所以打算像众人那样上书,只不过是因为“尚有些乡愿的意思未尽”。 再以“大礼议”之争为例。正德皇帝死后,因为没有子嗣,其堂弟登帝位,为嘉靖皇帝,后者却执意要把两年前去世的父亲兴献王追封为皇帝。数百名文官在紫禁城左顺门外大哭抗议,而嘉靖皇帝也毫不客气地施以集体廷杖,杖死16人。依世俗之见,王阳明应该在“大礼议”之争中发表意见,因为皇帝这种做法会增加各地朱氏宗藩挑战帝位的可能性,而他是平定宁王之乱的第一功臣,对宗藩叛乱体会最深。但是,王阳明对此无一字上书。有弟子多事,问他对“大礼议”之争意见如何,他默不作答。不过,事后,他在一首诗中写出了他的看法:“无端礼乐纷纷议,谁与青天扫宿尘。” 1527年,王阳明再一次因军务受命于朝廷,前往两广平叛。这成了他最后的征程。当时他原本就有病在身,平叛完成后,病情恶化。次年,他在回程路过江西时,病逝于舟中。临终前,留遗言于弟子:“此心光明,亦复何言。” 心学的讲学之风,于王阳明身后,在弟子王艮等人的力倡下,继续传布四方。同时,也毫不意外地遭到越来越多的嫉恨。 1529年,嘉靖皇帝下诏,斥心学为“伪学”,加以严禁。 不过,这一纸颟顸的诏令并不能阻挡心学继续如野火一般在人们的心头传播。在杭州、吉安、衢州、池州、余姚、南昌、金华、青田、辰州、溧阳、龙场、赣州、泾县、蕲州、宣城,各地依然无视严禁,不断建书院讲习心学,建阳明祠祭祀王阳明。 隆庆皇帝即位后,一度开明的朝廷恢复了王阳明的名誉,也解除了心学之禁。 1584年,王阳明从祀于孔庙。 心学,为维新之学。讲学,为造就新民、新社会。 史家余英时在回望这段历史时,称之为“一场伟大的社会运动”。他评点说:“(王阳明)是要通过唤醒每一个人的‘良知’的方式,来达成‘治天下’的目的。这可以说是儒家政治观念上一个划时代的转变,我们不妨称之为‘觉民行道’,与两千年来‘得君行道’的方向恰恰相反,他的眼光不再投向上面的皇帝和朝廷,而是转注于下面的社会和平民……这是两千年来儒者所未到之境。 (责任编辑:admin) |