|

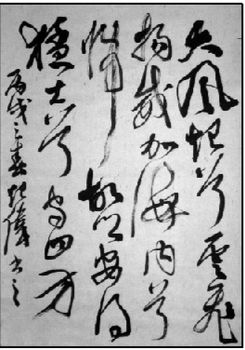

两诗给我们的重要启示,简言之,天下或可力取,但决不可力治。同样,取天下绝不是为个人基业。天下之为天下,一定要从天下而非纯粹个人的角度来考虑。不这样理解我们就会颠倒政治的本意。 …… 任何朝代建立以后,都必须面对一个真正的问题:什么是政治?不让政治的本质因素通过其法律规章,通过对待老百姓的方式等等体现出来,那么,这国家的合法性就一定会受到质疑。  项羽的《垓下歌》  刘邦的《大风歌》 两千多年来,项羽的《垓下歌》和刘邦的《大风歌》一直为人所吟唱所研究,但是两首诗到底写了什么,为什么司马迁一定要在他们的传记中录存这两首诗,我们还不能说已经很清楚了。本文想通过对这两首诗的解读来讨论和打开几个问题,虽然表面上看来这几个问题风马牛不相及,而本质上它们却是互相关联的。 我们首先要问的是,为什么这两个从小未受什么文化教育的人,或者说,对《诗》《书》全无敬畏之心的人,突然会作诗?“刘项原来不读书”!《史记·项羽本纪》记载项羽曾说“书,足以记名姓而已”,“不足学”。《郦生陆贾列传》说“沛公不好儒,诸客冠儒冠来者,沛公辄解其冠,溲溺其中”,“陆贾时时前说称《诗》《书》,高帝骂之曰:‘乃公居马上而得之,安事《诗》《书》!’”更加值得追问的是,为什么这两首并非刻意写成的诗能够代代相传,至今人们仍然耳熟能详?当然,这跟一个人,即《史记》的作者司马迁有关。于是,真正的问题毋宁是,为什么司马迁会在旨在“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的作品中把这两首诗录存?如不记录,对反映刘项性格、秦汉之际整个中国的重大变局,以及古代某种特殊的政治哲学传统,有何妨碍? 从司马迁起,正史就特别注意记述古人的文章和奏议,这使得每一个人在中国历史上有了一些特殊的品格,而且使中国古代的历史传统有异于我们今天的史学传统。中国古代看待政治、诗歌和作史,有一种独特而深厚的地方。 作诗在中国古代是具有特殊意义的事件。诗的本质在于,作诗都有一个非常特殊的原因(借用海德格尔的话来说即“本源”)。“诗言志”,志和大道相关,诗学在一定意义上就是政治哲学。和这无关的诗歌,起码在秦汉之前是没有生存空间的。为什么项羽会在那个特定的时刻作诗?为什么刘邦会在另外一个特定的时刻作诗?今人多从“英雄气短,儿女情长”的角度来看待垓下之歌,这种做法把人性理解得过于肤浅。在我看来,此诗和爱情无关。刘项之作诗不仅关涉中国历史上的某个重大决断,更关涉古人对“人之为人”的最根本理解。中国古代抒情诗的传统一直不够发达,这也跟对这个传统对于诗和志之间的本质关联的强调有关。有资格接受诗教的人本来也就是能接受“大学”教育的人。 一 按照创作的时间顺序,也许还有一种与之相关的意义承接,我们先来解读《垓下歌》。 “力拔山兮气盖世。” 两诗首句均是我们理解全诗的关键。项羽赋诗,开门见山自“我”始。此句并非项羽自我吹嘘,《项羽本纪》:“籍曰:‘书,足以记名姓而已,剑,一人敌,不足学,学万人敌。’于是项梁乃教籍兵法,籍大喜,略知其意,又不肯竟学。”“籍八尺有余,力能扛鼎,才气过人。”明代凌约评价道:“羽杀会稽守,则‘一府慑伏,莫敢起’;羽杀宋义,‘诸将皆慑服,莫敢枝梧’;羽救钜鹿,‘诸将莫敢纵兵’;已破秦军,‘诸侯膝行而前,莫敢仰视’。势愈张而人愈惧,下四‘莫敢’字,而羽当时勇猛可见也”。钜鹿之战是秦汉之争的分水岭,项羽过人的才智、指挥能力和气势在此发挥得淋漓尽致。所有这些都给项羽以极大的自信,导致了他对个人力量无以复加的强调。在项羽看来,有了“万人敌”的伟力,就什么都能做,可以去征服一切。从起兵反秦至乌江自刎,项羽自己没有吃过多少败仗,即使在楚汉相争的四年多中,项羽也是胜多败少。他之所以最后被刘打败,也的确是出于常力之外的原因。 “时不利兮骓不逝”。这是个急转弯,全诗气势陡然变化。尤其后面 “可奈何”、“奈若何”,把项羽心中那种悲愤无奈、虎落平阳的叹息表达得淋漓尽致。全诗四句,一扬三抑,既和项羽的生命历程正相对照,也是项羽精神气质和当时处境的真实写照。 “时”,就是在“我”之上或者说之外的东西。“时”一般指“天时”。孟子说天时地利人和,此处之“时”把这三者都包含在了一起。项羽后来几乎每次兵败时都会说:“非战之罪也,是天亡我也”。这和“力拔山兮气盖世”到底构成一种什么样的关系或张力?在我看来,正是在这里关涉到中国古代政治哲学最基本的问题———即人和天的关系:到底是人定胜天还是人必须顺应于天? 在中国文字中,所谓天有五义:曰物质之天,即与地相对之天。曰主宰之天,即所谓皇天在上,有人格的天,帝。曰运命之天,乃指人生中吾人所无奈何者,如孟子所谓“若夫成功则天也”之天是也。曰自然之天,乃指自然之运行,如《荀子·天瑞篇》所说之天是也。曰义理之天,乃谓宇宙之最高原理,如《中庸》所说“天命之谓性”之天是也。《诗》《书》《左传》《国语》中所谓之天,除指物质之天外,似皆指主宰之天。《论语》中孔子所说之天,亦皆主宰之天也。(冯友兰:《中国哲学史》上,中华书局,1955年版,第55页) [NextPage] 这是典型的现代人观念。其实中国古人说“天”,尤其儒道两家,只有一种统一的含义。它既不是指西方意义上的“人格神”———有意志的东西,也不是指所有实体性的东西,诸如天空、空气、云彩、星球等的组合,而是指包括人在内的整个自然的运行过程及其内在法则。这过程和法则决非个人力量所能改变。只有顺应它,人才可能成就自己,也使得天自身运行的法则得以呈现。反之,则必受其殃。 “时不利兮骓不逝”,项羽在这强调了“时”或者我们可暂时称之为“天”的那个东西。该句反映了项羽三重困境,或者说,整个天的行为反映在三个地方。第一“时不利”,写天。第二“骓不逝”,写物。第三,被隐含着但却有意识地略去的“我”;“我”如何从叱咤风云的将军统帅,从傲视群雄的西楚霸王,从快要接近权力顶峰的君主,沦落到一个耳闻四面楚歌而心惊胆战的人。“我”的处境之形成恰恰因为“时不利”,体现为“骓不逝”:连当初载着项羽驰骋沙场不可一世的乌骓马都意识到了某种不可抗拒的力量,任何反抗在这里都无济于事。 “骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”这两句感慨并非可有可无。虞姬是个侍妾,通常此种人的地位是不太重要的,就如同平定洪杨之乱时每晚在帐中为曾国藩抓挠以缓牛皮癣之痒的那位侍妾,即使二人爱意缠绵,此情对于曾之为曾并不具有特殊意义。 项羽诗中慨叹乌骓和虞姬其实只是近取诸譬,绝无“两句三年得”的苦心,因为他那晚饮酒时身旁只有虞姬作陪,而战死沙场抑或逃回江东也和那匹马干系甚大,二者是他此刻最为靠近的东西。“骓不逝兮可奈何”承上句而来,说他已走投无路。下面一句说的是,自己现落入连侍妾都不能保护的可怜境况,而非浓墨重彩地渲染热烈的爱情。这是对力量最终敌不过命运的认知,而不是表示自己对某物某人的深情。这两句其实是“时不利兮骓不逝”的延伸,它没有独立意义,但它加深了前两句所表达的意义的反差。一句在先,三句在后,抚今追昔,两相对照,情何以堪!正如清吴见思所说:“‘可奈何’,‘奈若何’,若无异议,乃一腔怒愤,万种低回,地厚天高,托身无所。写英雄失路之悲,至此极矣。” 项羽在穷途末路时感到,单凭个人伟力是无法改变这个世界的,有一种比它更高的力量在,而要顺承那更高之力就必须有另外的东西。这东西是什么呢?我们可通过《大风歌》而追索。 二 刘邦打败项羽靠的是自己的一些著名谋士和将军,如韩信、黥布、彭越、张良、萧何等。刘邦很少像项羽一样首先说“我”,他说“安得猛士兮守四方”,表现出完全不一样的气势。项羽有句名言:“富贵不归故乡,如衣锦夜行,谁知之者!”当兵败逃至乌江边时又说,“天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?纵彼不言,籍独不愧于心乎?”而刘邦平定天下,登基为王,灭掉韩信、彭越、黥布等反叛将领之后,“过沛”。酒过三巡,菜过五味,他忽作一诗,作完“乃起舞,慷慨伤怀,泣数行下”。为什么此时他要哭,哭和这首诗到底有什么关联? “大风起兮云飞扬”。与项羽不同,刘邦最先关注并吟出的却是非“我”之物,他知道,人生天地间,并非万物主宰,无论是处理人和自然的关联,还是处理人与人,人与社会的关联也好,人都应该先想到有比人更高的力量。只有从那里领悟到了某种法则,人才能真正理解人是什么。 有学者认为这诗前三句恰好对应刘邦生命历程中三个至关重要的事件:沛县起兵、定乱归乡、长治久安;是刘邦自述过去、现在、将来。这是误解。日本学者吉川幸次郎认为,“大风”在中国古代是一个很特殊的词,本意为暴风,借指人的一种特殊的困境、一个突然发生的大变动。而李善注《文选》中《大风歌》时明曰:“风起云会,以喻群凶竞逐而天下乱也。威加海内,言已静也。夫安不忘危,故思猛士以镇之”。可见,“大风”不可能是像有的学者所理解那样指刘邦自己,它是指某种不利于现实的东西。 “威加海内兮归故乡。”和前诗相似,这一、二句之间也存在巨大转折。从群凶竞起、群雄逐鹿进展到世事已平、河清海晏。为什么偏偏是故乡?为什么要归故乡?项羽有故乡而不能归、不敢归,归去无颜见父老,归去怕人耻笑。刘邦有幸回故乡!故乡是个很特殊的符号,如果经过大起大落而重回故乡,那就更别有一番滋味在心头。刘邦谓沛父兄曰:“游子悲故乡。吾虽都关中,万岁后吾魂魄犹乐思沛。且朕自沛公以诛暴逆,遂有天下,其以沛为朕汤沐邑,复其民,世世无有所与。”从沛县泗水亭长到一国之君,如此悬殊的身份一定会表现为悬殊的心态和对于世界理解的变化,这种悬殊其实已经体现在“大风起兮云飞扬”之中。天下曾经那么混乱无序,四处都有兵燹之灾,有各种不平之事。现在经过“我”的努力,整个国家开始清明,虽未到政通人和,但也有欣欣向荣之气。这样一个巨大变数,才使得刘邦有可能还乡。而回乡之后,现在和过去的关联与断裂就凸现出来了。他恰恰是在此时生起那种感慨。 “加”字颇堪注意。“加”有超越于、凌驾于、站在……之上给人形成特殊之“势”的意思。刘邦说“威加海内兮”和项羽说“力拔山兮气盖世”既相同又不同。此时此刻刘邦会想,“我”是靠“威”而暂时平息天下的,“威”跟我个人的“势”相关。这点和项羽没有太大区别,但问题的本质不仅于此,所以他很快转到下一句。 “安得猛士兮守四方”。疑问词“安”在古代有两个基本含义:何处;如何。“安”在这里可两义共存。刘邦“过沛”,挑选一百故乡男儿受其教诲。这里的故乡某种意义上就是“安”。刘邦其实是把它和故乡关联在一起,这也是此诗更深刻的背景。但如何招徕猛士也是一种“安”。正是在这点上,他和项羽之间本质的不同表现得一览无余。“吾之所以能得天下也”和“吾之所以能守天下也”,都非个人伟力所能达到。事实上,这是一个国家中所有人的事业,必须获得猛士和谋士的帮助。这是个重大问题,不是现在已解决、可以看得到结果的东西。“守四方”需要探索,不是凭借现有力量和智谋就可以完全解决。这甚至不是单纯的力量之争,它关涉到比纯粹的力量更多的东西。宋刘辰翁说:“‘安得猛士兮守四方’,古人以为伯(霸)心之存,恐非也。自汉灭楚后,信、越、布及诸将诛死殆尽,于是回顾寂寥,有伤心者也。语虽壮而意悲,或者其悔心之萌乎!”“语虽壮而意悲”是刘氏的独到见解,虽不中亦不远,和李善的“安不忘危”有异曲同工之妙;以“悲”来形容刘邦当时的感情也许过犹不及,但他的诠释无疑丰富了我们对于刘邦的理解。从“大风起兮”到“威加海内”,再到高祖“乃起舞,感慨伤怀,泣数行下”,可以看到,这种政权不够稳定的焦虑感在刘邦心中的确比较深重。但若仅把这种焦虑定位在暂时的守成上,则仍未深刻理解“安得猛士”之深意。 得天下后,迫在眉睫的就是如何治天下。《郦生陆贾列传》:“五年之间,海内平定,此非人力,天之所建也”。天命,在此诗语境中既体现为刘邦如何能在秦末风云际会时取天下,更指他是否以及如何取得猛士来镇守四方。陆贾曰:“居马上而得之,宁可以马上而治之乎?且汤武逆取而顺守之,文武并用,长久之术也。昔者吴王夫差、智伯极武而亡;秦任刑法不变,卒灭赵氏(姚苎田《史记菁华录》说:“谓灭亡于赵高之手。……如此,则马上伎俩,通无用处。更破得尽致。”是为的解。)”,“向使秦已并天下,行仁义,法先圣,陛下安得而有之?”真正能得天下的是什么,这问题不想清楚,你刘邦的天下也可能很快失守。“高帝不怿而有惭色”,乃问陆生:“试为我著秦所以失天下,吾所以得之者何,及古成败之国。”这就触及到“守四方”的本质,触及到“人天关系”。 “守四方”单靠个人之力甚至是单靠人力都是不够的,“不读书”的刘邦和“时时称说《诗》《书》”的陆贾对这点具有共识。问题是:我们如何做才能达所欲达,即真正治理好一个国家? [NextPage] 《史记·留侯世家》载: 上欲废太子,立戚夫人子赵王如意。大臣多谏争,未能得坚决者也。吕后恐,不知所为。人或谓吕后曰:“留侯善画计策,上信用之。”吕后乃使建成侯吕泽劫留侯,曰:“君常为上谋臣,今上欲易太子,君安得高枕而卧乎?”留侯曰:“始上数在困急之中,幸用臣策。今天下安定,以爱欲易太子,骨肉之间,虽臣等百馀人何益。”吕泽强要曰:“为我画计。”留侯曰:“此难以口舌争也。顾上有不能致者,天下有四人。四人者年老矣,皆以为上慢侮人,故逃匿山中,义不为汉臣。然上高此四人。今公诚能无爱金玉璧帛,令太子为书,卑辞安车,因使辩士固请,宜来。来,以为客,时时从入朝,令上见之,则必异而问之。问之,上知此四人贤,则一助也。”…… 汉十二年,上从击破布军归,疾益甚,愈欲易太子。留侯谏,不听,因疾不视事。叔孙太傅称说引古今,以死争太子。上详许之,犹欲易之。及燕,置酒,太子侍。四人从太子,年皆八十有馀,须眉皓白,衣冠甚伟。上怪之,问曰:“彼何为者?”人前对,各言名姓,曰东园公,甪里先生,绮里季,夏黄公。上乃大惊,曰:“吾求公数岁,公辟逃我,今公何自从吾儿游乎?”四人皆曰:“陛下轻士善骂,臣等义不受辱,故恐而亡匿。窃闻太子为人仁孝,恭敬爱士,天下莫不延颈欲为太子死者,故臣等来耳。”上曰:“烦公幸卒调护太子。”四人为寿已毕,趋去。上目送之,召戚夫人指示四人者曰:“我欲易之,彼四人辅之,羽翼已成,难动矣。吕后真而主矣。”戚夫人泣,上曰:“为我楚舞,吾为若楚歌。”歌曰:“鸿鹄高飞,一举千里。羽翮已就,横绝四海。横绝四海,当可柰何!虽有矰缴,尚安所施!”歌数阕,戚夫人嘘唏流涕,上起去,罢酒。竟不易太子者,留侯本招此四人之力也。 获天下后,刘邦面临一个重要问题:立谁为太子?他没有因和戚夫人情厚(请对照“虞兮虞兮奈若何”)就随意更换。有意思的是,刘邦为戚夫人歌也是反复吟唱“可奈何”“奈若何”,感到自己万人之上、权倾天下,但不是什么都可凭一己之力就能办到,尽管他可逞勇恃强、拿君王之力排除万难以遂己愿,但这结果可能是他自己承担不起的。他若真想顺应天之道就须弃己之私,听从谋士、听从大臣、听从百姓,从而听从德性、听从天道。刘邦有不能者,太子能之,太子所以能者,宅心仁厚也。刘邦明白自己的限度,从而再次顺应天道召唤,这就是他作“鸿鹄高飞”诗时的感情,而这和《大风歌》很大程度相通,即“安得猛士兮守四方”。商山四皓跟随太子,表明他们对太子的特殊态度,而这必然来自太子的德行,太子果有德行则必然能得大家拥护,能得拥护则刘家天下必可长久。只有通过这种方式才能使得政权稳固、持续,同时也使得通过政权可以达到的某种局面得以延续。而这,一定程度上就是政治。 三 归根究底,两诗并非纯粹抒发个人情绪,而是关涉中国古代对于政权合法性、之所以获得和如何延续等的深重考虑。刘项皆在特定时刻反省自身并触及同一问题,即在治理国家这种神器上,如仅靠个人,且单凭某种自以为是的力量的话,无论如何努力,可能非但不能达到目的,还会招致相反的结果。 司马迁每写完某一人物生平故事都会做出评述。这其实是在进行哲学思考。史迁对项羽的评论可视作其对项羽生平遭遇之谜的解答,也是他对《垓下歌》的解读。 他说:“吾闻之周生曰:舜目盖重瞳子。又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔邪?(舜是儒家学说中最高人格的象征,项羽所行所施恰恰反其道,但他们却有着同样相貌!)何兴之暴也!夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并争,不可胜数。然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下而封王侯,政由羽出,号为霸王,位虽不终,近古以来未尝有也。”其对项羽之钦佩溢于言表。某种意义上,项羽所做是可以和舜相提并论的:推翻暴秦,拯民水火。“霸王”之“霸”也正暗示项羽“力拔山兮”的人格特征。 “及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛己,难矣。自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。”还是牵涉“力拔山兮”,是凭“我”之力攻伐略取,史迁用“私”字再次点明项羽失败的根本原因。 “乃引‘天亡我,非用兵之罪也’,岂不谬哉!” 太史公这句我不同意。项羽说“天亡我,非用兵之罪也”,道的是实情,他虽然没有认识清楚这个高于自身的力量的真实本性,但他最终思考了它的存在。在学有渊源的真正儒家传人司马迁这里,情形则有所不同。儒家认为:人天合一。简言之:人从属于天;天在人之上;人有顺天和逆天两种行为的可能性,顺天则昌,逆天则亡。请注意,此中还包含一个如何顺天的问题。在司马迁看来,项羽“背关怀楚,放逐义帝而自立”后所做的一切都是逆天而行,而自己却未能醒悟,只是反复申说“天亡我,非战之罪”。但这恰恰表明,项羽虽然明白最终的失败“非战之罪”,他却没有真正理解“天为何亡我”。“不忍过江东”也说明他在思考上陷入了和在战争中一样的困境。他没有真正理解“亡我之天”和“战败之我”之间的关系。所以在司马迁看来,他没有做好人之为人所应做之事,只一味把责任推诿于天。刘邦短短五年得天下,此非人力可达,乃天所赋也。没有秦二世倒行逆施、百姓思变、项羽扫清统一的障碍,汉朝建立是不可思议的。 同样,刘邦败项羽也绝非凭一人之力。他自己也说:“夫运筹策于帷幄之中,决胜于千里之外,吾不及子房;镇国家、抚百姓、给饷馈、不绝粮道,吾不及萧何;连百万之军,战必胜,攻必取,吾不及韩信。三人者,皆人杰也。吾能用之,此吾所以有天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也。”其实刘邦手下几乎所有重要谋士和将领都曾为羽效力,然最终都辗转逃至刘处。在项羽处表现一般者,在刘手下反获重用、建功立业、彪辉千古。 刘邦及其“猛士”应和了一个更高的东西,恰恰这个东西才是真正的政治。我们读这两诗时应该追问的是:在创立某一伟大基业之时,我们最终目的和过程或者说手段之间到底应该是一个什么关系?治天下的背后所包含的最基本要素是什么?或者说,治理天下者应具备什么素质? 两诗给我们的重要启示,简言之,天下或可力取,但绝不可力治。同样,取天下绝不是为个人基业。天下之为天下,一定要从天下而非纯粹个人的角度来考虑。不这样理解我们就会颠倒政治的本意。“窃钩者诛,窃国者诸侯”,通常我们把庄子此言作为批判窃国者的义愤之语。但真正的窃国者其实是没有的,因为国不可窃。国永远是国,窃与非窃,不在于是否黄袍加身、改朝换代,而在于“窃国者”建立国家之后的行为。如果一切行为符合治理天下之所需,那么其国家本身就有合法性,窃国就不再成立。钩乃个人私产,窃钩是民事行为,岂能与国家相类比?!窃国的合理性应该由窃国者窃国之后的行为法律规章、由窃国之后的历史、由国民生活和道德水平所达到的程度等等来证明。 然而,如果仅是改换朝代,就如项羽,以磅礴气势取得一国君位,但还没真正开始治理国家就已结束,其合法性就只能看他在带兵打仗和自立为王的十多年间做了些什么。据《项羽本纪》记载,项羽为人残暴,每次打完仗就有可能做类似屠城坑卒之事。他的一些行为已经违反最基本的仁义之道———在中国古人看来这才是立国之本。为什么秦也好、隋也好,在中国历史上地位评价那么低?因为他能做的、想做的,我们都未看到,但他做出的残暴却让人们深深感受到了。所以陈涉首难、隋末农民起义都不是没有根据、一哄而起的。任何朝代建立之后,都必须面对一个真正的问题:什么是政治?不让政治的本质因素通过其法律规章,通过对待老百姓的方式等等体现出来,那么,这国家的合法性就一定会受到质疑。 (责任编辑:admin) |