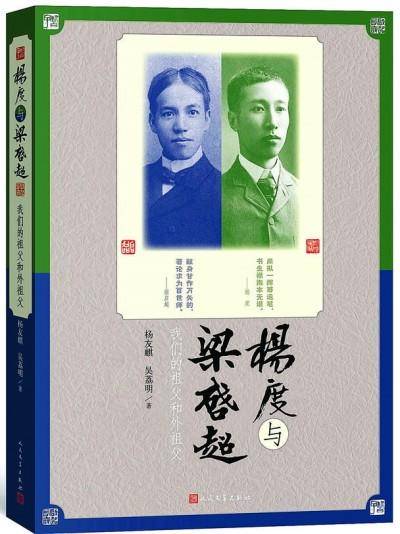

《杨度与梁启超——我们的祖父和外祖父》,杨友麒 吴荔明 著,人民文学出版社 本书系国内第一本杨度、梁启超的合传。作者杨友麒、吴荔明既是伉俪,又分别为杨度之孙及梁启超之外孙女。较之同类作品,本书具有如下鲜明特色:其一,许多涉及杨度、梁启超及其后人的史料及图片首度公布,对一些历史疑案如梁启超死因等,从家属角度提出看法。其二,介绍杨度和梁启超的生平及两人关系,着重探讨他们在当年历史大背景下的合作与互动,也介绍了他们和慈禧太后、袁世凯、孙中山、蔡锷等同时代重要历史人物之间的交叉碰撞及各自在重大历史事件中发挥的作用。书的末章,特地介绍了杨度与梁启超的后人,尤其对杨度后人境况叙述之详,前所未有。 梁启超的“失望和厌倦” 1913年,在杨度与梁启超不约而同的举荐下,袁世凯于9月封蔡锷为“昭威将军”,同时召其进京。 蔡锷到北京之时,正是熊希龄为总理,以进步党人为基干组成“名流内阁”,梁启超出任司法总长之时。大家对袁世凯都存在好感和希望。蔡锷到京,来往最多的就是其恩师梁启超和老乡兼老友杨度。但好景不长,袁世凯下令取消国民党议员资格,解散国民党,使议会陷于瘫痪。1914年2月,熊希龄、梁启超先后辞职,成立不到半年的“名流内阁”垮台。 袁世凯在成功镇压了“二次革命”后,认为“国会”、“政党政治”完全是多余的摆设,可以肆无忌惮地甩开,中国最适合的只有独裁专制,从而加紧了帝制的运作。“名流内阁”帮助袁从“临时总统”变成“正式总统”,又帮助他打击了议会内的国民党势力,最后将立法机构议会取消,代之以钦定的“政治会议”代行立法职权。这个政治会议由六十九人组成,其中十人由总统指定,五十九人由各省推举。袁世凯指定的十人中,就有杨度和蔡锷。 “名流内阁”辞职后,政治会议变成“约法会议”,其目的是要改变孙中山让位给袁世凯时,为约束袁而确定的《临时约法》。 “约法”无疑是对袁的一道“紧箍咒”,袁必须尽早去除。约法会议产生的《新约法》赋予总统极大权力,而取消了责任内阁和议会,由立法院为立法机构,在立法院成立之前,以参政院代行立法院职责。1914年5月,袁世凯下令设立参政院,以黎元洪为院长,参政委员七十人皆由袁委派,其中就有杨度、梁启超、严复、蔡锷等,杨、梁和严还被选为“宪法起草委员会”委员。 此时,梁启超对袁世凯导演的这套政治已感失望和厌倦,但尚未和袁决裂。一方面,他仍对袁世凯抱有希望,感觉他还是中国政坛上无可替代的人;另一方面,袁世凯也深知梁启超的影响力,要想做皇帝,这是绝不可得罪的人,所以也处处给梁留足面子。 与此同时,杨度和蔡锷、梁启超一直保持着相当和谐的关系,毕竟大家从日本开始就共同推进的宪政,如今清政府倒台后,在袁世凯总统领导下比以前希望更大了。 这种情势,在1915年发生了逆转。 杨度赶写《君宪救国论》 1914年8月,日本趁第一次世界大战突然出兵山东青岛,取代德国,提出灭亡中国的“二十一条”。袁世凯政府签订屈辱的条约后,取得日本的支持,加紧了帝制的运作。要变更国体,必须舆论先行,袁世凯深知,领导舆论者非梁启超莫属。 1915年初,由袁克定出面,与杨度在北京小汤山宴请梁启超。当时,梁已退出政府,受聘清华学堂演讲写书。梁接到袁克定邀请赴宴,颇感意外,到达饭店后,他发现,仅这两位熟人在等他。袁克定解释:“没有外人,为的是可以随便谈一谈,不受任何约束。”谈来谈去,梁听出味道:袁不断地批评目前的共和国体不合乎中国国情,希望梁能够附和赞同变更国体之意。这本来就不符合梁启超的一贯主张,所以他力陈推翻共和变成帝制的危害。结果,双方不欢而散。 梁启超的主张,后来他在回答《京报》记者的谈话中讲得很明白: 吾以为国体与政体本绝不相蒙,能行宪政,则无论为君主为共和,皆可也。不能行宪政,则无论为君主为共和,皆不可也。两者既无所择,则毋宁因仍现在之基础,而徐图建设理想的政体于其上,此吾十余年来持论之一贯精神也。夫天下重器也,置器而屡迁之,其伤实多,吾滋惧焉,故一面常欲促进理想的政体,一面常欲尊重现在的国体。此无他故焉,盖以政体之变迁,其现象常为进化的,而国体之变更其现象常为革命的,谓革命可以求国利民福,吾未之闻也。 梁启超是个政治敏感的人,一看话不投机,就感到将来可能会出事,既然自己已离开政坛,还是躲开为上策。于是,他立即将家从北京搬迁到天津去了。 杨度看梁启超不愿帮忙,但是舆论先行时不可待,就自己亲自动笔,于当年4月赶写出一篇《君宪救国论》,托内史夏寿田转呈总统袁世凯。袁看后感到正合己意,嘱将此文立即寄给湖北彰武上将军段芝贵,令他秘密付印,然后分发给各省文武长官参考。 为了表彰杨度,袁世凯亲自提笔写了“旷代逸才”四个大字,做成匾额,送到杨度府上。 在杨度与袁克定积极筹划帝制之时,梁启超则正千方百计地劝阻袁大总统千万不能改变国体。4月,他为了替父亲庆祝大寿,从天津返回广东,在离开天津前还给袁世凯写了一封《上大总统书》。在这份上书中,梁从古今中外经验教训晓以利害,苦苦劝袁千万不能因私自改变国体而失信于民,他说: 国体问题已类骑虎,启超良不欲更为谏诅,益蹈愆嫌。唯静观大局,默查前途,越思越危,不寒而栗。友邦责言,党人构难,虽云胶葛,犹可维防。所最痛忧者,我大总统四年来为国尽瘁之本怀,将永无以自白于天下。天下之信仰,自此堕落,而国本自此动摇。……一度背信而他日更欲有以自结于民,其难犹登天也。明誓数四。口血未干,一日而所行尽反其所言,后此将何以号令天下。 6月,梁又约好同样不赞成帝制的冯国璋一同进京,面见袁世凯数次,力陈国体之不宜变动。在他们面前,袁世凯一再表示绝无称帝之意。冯国璋也感到袁的态度十分诚恳,他登报称:“此议可以休矣!” 如果说杨度的《君宪救国论》还只限于“内部发行”,那么总统府的美国顾问古德诺启程回美国之前写的一篇《共和与君主论》呈献给袁大总统,袁命翻译出来并在《亚细亚报》上发表,那就使帝制运动向全国公开推行了。 梁启超对袁“彻底失望” 这时,进步党人徐佛苏、于世铎等上书袁世凯,请其明令废弃共和,改行帝制。袁则令夏寿田转告杨度,授意他们网罗一批“名流”,组成一个学术团体来制造舆论,试探全国各界的反应。袁感到,此等大事不宜操之过急,需要慢慢来才能有回旋余地,如果杨度出面,那么世人马上就看出是袁的本意。杨度一直抱有成为“帝王师”的美梦,觉得在这么关键的时刻自己不出面岂不遗憾,所以等不及袁世凯的同意,就出来操办组织筹安会了。 所谓筹安会,其实就是打着“学术团体”的招牌,宣称其宗旨是“筹一国之治安”,“研究君主、民主国体何者适于中国”,实则是伪造民意,为袁世凯复辟帝制制造舆论。 1915年8月14日,所谓的“六君子”杨度、孙毓筠、严复、刘师培、李燮和、胡瑛发表联合通电,宣告筹安会成立。 梁启超再也无法坐住,于一个星期后写成著名的文章《异哉所谓国体问题者》。这篇文章成为全国反对袁世凯称帝的号角。正如蔡锷所说:“先生所言全国人人所欲言,全国人人所不敢言,抑非先生言之,固不足以动天下也。” 从此,舆论就由袁派导演的帝制论逐步转向了反对帝制保护共和的浪潮。梁启超后来这样谈及当时的写作心情: 其时亦不敢望此文之发生效力,不过因举国正气销亡,对于此大事无一人敢发正论,则人心将死尽,故不顾利害死生为全国人代言其心中所欲言之隐耳。 当时梁启超对袁世凯还存有希望,曾手抄了一份送交大总统一阅,想进一步劝阻袁世凯走向危险之路。袁见到此文后大惊,决心阻止梁发表此文,先派人带了二十万元给梁,说十万是作为给梁父亲祝寿的贺金,十万是供他出国考察的旅费,但文章就不要发表了。梁对此婉言拒绝。 袁见软的不行就来硬的,派人威胁梁说:你已亡命日本十几年,受苦还不够多吗,何必还要自苦呢。这步棋实在是大大的败笔,他不明白梁启超是多年流亡的国士,岂会因压力屈服就范。这事进一步得罪了梁,使他对袁彻底失望,看清了袁的真实面目。 “人各有志,不能相强” 杨度想拉一些名流组建“筹安会”,第一大要务就是引导舆论,这方面当然首推梁启超。 他上次宴请梁被拒后并不死心,仍千方百计请梁加入,做发起人之一。当初,袁世凯授意进步党人徐佛苏、于世铎等组织学术团体,就是要他们促使梁启超出马。请梁吃饭已碰钉子,杨度只得请与梁关系密切的汤觉顿、蹇念益去天津动员梁。 两人到天津见梁之后,还未谈清来意,梁启超就拿出《异哉》一文请他们过目。两人看了也很吃惊,希望梁别把话说绝,将来进步党恐怕没有回旋余地。 梁启超当即写了一封信给杨度,称:“吾人政见不同,今后不妨各行其是,既不敢以私废公,但亦不必以公害私。”打发两人带上亲笔信回复杨度。 梁启超的这封信表示:与杨度从政治上划清界限,但仍保持私交不变。杨度得到此信后,又找到自己的老朋友,也是梁最信任的弟子蔡锷,请他出面前往天津劝说梁,想替袁世凯打个圆场。 其实,蔡锷到京后,来往于梁处十分频繁,师生间早就十分默契。他知道,梁是劝不回来的,但杨度也是密切的知交,难以拒绝,只得打着受杨之命的旗号前往天津拜访老师。这次访问,其实成了他们共商如何策划反袁起义的重要会晤。梁启超为爱徒确定的方针是:我来公开出面反对帝制,争取在舆论上占领制高点,因为袁正在收买人心之际,不敢对我怎样。但你是军事实力派,要注意“韬晦”,千万别引起袁的怀疑,今后才能秘密图谋起义之策略。梁后来在《国体战争躬历谈》中说道: 当筹安会发生之次日,蔡君即访余于天津,共商大计。余曰,余之责任在言论,故余必须立刻作文堂堂正正以反对之,君则军界有大力之人也,宜深自韬晦,勿为所忌,乃可以密图匡复。 于是,蔡锷返京回复杨度,称:“人各有志,不能相强。” (责任编辑:admin) |