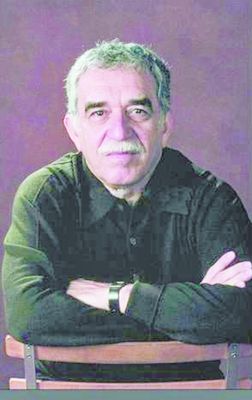

陈晓明教授的课堂  北大中文系旧址  北大未名湖畔博雅塔 编者的话 一年一度的高考刚刚结束,莘莘学子又将面临院校和专业的选择。大学课程跟中学课程有什么不同?专业性的课堂教学,老师们讲些什么,师生之间如何互动?本期版面,我们呈现北京大学一堂文学课的精华片段——由北大中文系教授、长江学者陈晓明为研究生开设的“当代国外经典短篇小说精读”讨论课,本次讨论的是刚刚逝世的哥伦比亚文学大师马尔克斯的短篇小说《我只想来这儿打电话》。 陈晓明(北京大学中文系教授):我们今天讨论马尔克斯的《我只想来这儿打电话》。先由三位同学做主题报告,他们都做了准备。然后大家来讨论。现在先请丛治辰发言。 丛治辰(北京大学中文系博士,中央党校文史部教师):这篇小说一个明显的主题是孤独。这也是理解马尔克斯小说的一个关键词。作家徐则臣在谈及《我只想来这儿打电话》时,指出这部看似与小说家一贯的“孤独”主题毫无相干的小说同样渗透着深刻的孤独感。正是因为小说中每个人物都因内在的孤独而陷于茫然和恐惧当中,杀人案件才得以最终发生。就此而论,《我只是来打个电话》中的孤独显然要清楚得多,只是其孤独不是表现为茫然和恐惧,而是来自定见,因各有定见而无法沟通,难以信任。精神病院对于玛利亚的粗暴诊断自不必说,魔术师丈夫同样因定见而陷于孤独,并使玛利亚陷于孤独。这个可怜的男人不断地听说和亲历他的妻子的背叛,玛利亚从一个男人身边无端消失,继而出现在新的男人身边的故事,显然给他留下了巨大的心理创伤。因此他用臆测和嫉妒打造了自己的孤独堡垒,即便在听到玛利亚的声音,读到玛利亚的信件,甚至亲眼见到玛利亚的时候,都无法从自己的孤独幻象中摆脱出来。他真正的孤独并不在于他意识到自己再次失去玛利亚时乘车在林荫大道上所感到的深刻痛苦——不得不说,这一笔描写真是厉害,如果换了别人,一定显得矫情幼稚。可是在马尔克斯笔下,魔术师的痛苦如此真切,打动人心。正像《霍乱时期的爱情》里的笔调一样,能将一段不真实的感情写得回肠荡气——也不在于他意识到玛利亚跟着一个20岁的青年私奔时的挠心醋意,而在于他永远无法理解也无法相信这个与他相爱的女人。即使玛利亚从未发生意外,他也将终生牢记曾经的痛苦和潜在的危险,直到他对这个女人的爱褪色消逝——那时候又是另外一种孤独。也因此他如此轻易就接受了玛利亚确实已疯的事实:一方面,一个被监禁在古老修道院中的玛利亚再也不会让他担心背叛;另一方面,他其实早已认定玛利亚的水性杨花本身就是一种疯狂。 如果考虑到疯狂早早被视为一种需要驱逐之物,本身就与孤独具有某种同构性,我们当然可以认同魔术师对玛利亚的认定,而这恰恰说明,整部小说中最孤独之人乃是玛利亚。一个女人的水性杨花,当然可能是本性使然,但或许更多乃是来自其内心深处挥之不去的孤独感和不安全感。尽管小说中并未对玛利亚的感情生活有正面表述,但从玛利亚对精神病院院长的错误感知中足可窥其一斑。在院长的慈祥和柔情下玛利亚放声大哭,“好像在爱之后的厌烦中她从没有能在萍水相逢的情人们面前这样哭过似的”,“这是她生来第一次奇迹般地得到一个男人的理解,而这个男人用整个心灵听她哭泣,却不想得到跟她睡觉的报偿”。可以想见,这个曾经梦想当一名演员的美人儿遭遇到的是怎样的男性世界。但玛利亚更深刻的孤独仍旧来自于定见,这种定见或许与她的开朗、坚强、八面玲珑,甚至与她在男性世界中无往而不利的女性资本有关。她从未想过自己可以不被理解,她断定可以以理性的沟通方式,与这个世界达成谅解。但遗憾的是,这次她闯入的是马尔克斯的小说世界,一个充满了魔幻色彩的现实当中。 马尔克斯曾经谈及,所谓魔幻现实主义最大的难度在于如何使之可信。《百年孤独》那个著名的开头“多年以后,面对行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会想起,他父亲带他去见识冰块的那个下午”,更重要的可能不是令人迷醉的时间感,而是马尔克斯将这样一种复杂和虚幻的时间讲述得如此笃定。在《我只想来这儿打电话》当中,马尔克斯以同样笃定的方式进行叙述,将这样一件不可能之事描述得煞有介事,如同新闻报道一样坚实有力,冷酷地将他的人物推向绝境。恰恰在这样一种将偶然视为常规,将不可能化为命定的语调当中,虚构与现实变得混淆不清。 对于理性世界而言,小说就是这个时代的疯狂之物,这就是为什么米兰·昆德拉总是强调要用《巨人传》中庞大固埃的大笑与狂喜,来反抗缺乏幽默感的冷硬世界。在理性主义的古老修道院中,小说让我们掀开修道院坚固的砖瓦,从厚实的围墙上找到一丝缝隙,洞察这个世界秘而不宣的秘密,并获得隐秘的属于疯狂的快感。 陈晓明:治辰做了一个精彩的报告。我觉得他不仅抓住了小说比较重要的内涵,而且谈出自己的见解,赋予小说新的特质。小说文本分析意义何在呢?不仅是简单还原小说的内容,而且要重新点燃它。所以美国当代批评家哈特曼说,文学批评是一次文学创作,本身也需要文学性,这个文学性是指重新去建构这个作品,虚构这个作品。我觉得治辰的讲述重新发掘了这篇小说,同时也把马尔克斯的创作联系起来,表达了他对那种流行性的对马尔克斯见解的一种批判。 他谈到小说写了疯狂和孤独,同时提醒大家仅仅注意到小说写了疯狂与孤独是不够的,还应该关注小说是怎样把疯狂与孤独写得这样纯粹的。这使我们回到小说的层面,不是把文学作品仅仅作为一种报告——那并没有体现出文学的含义,是作为一般的文本,不是独特性的文本。比如说,书写孤独,社会学怎么写的,文学又是怎么写的。治辰说到马尔克斯为什么能够把孤独与疯狂写得这么纯粹,是因为他有一种纯粹的气质。我觉得作家本质上要赋予这个世界上的事物独特性,要赋予它孤独性。世界上所有的文学都是在写孤独,孤独是人类现代历史的一种过程,孤独是作为现代人的一种标志。我把小说分为成功与不成功,成功的小说就是写出了孤独感的小说,我这样把它绝对化。有时候“绝对化”才是一种理论和思想的力量。马尔克斯为什么能够写得这么纯粹,这是令人惊异的。纯粹之美,这是刚刚治辰试图阐释的。我希望大家关注这个问题。 另一个是魔幻气质。这样一个写实的作品,以至于都被归到散文中去了。我完全被暴雨之夜的故事惊呆了,这么逼真的故事让我感到如梦如幻,感到那么恐怖。你们想象一下,在一个雨夜,一个女人披着毯子,随着一群精神病人走进一个古老的城堡式的房子。这是什么景象?末日的景象。人是怎样走向末日的?怎样得救?所以这个故事可以理解为走向末日和得救的故事。小说里的得救是一种现实的得救,是获得一种肉身的自由,其实作者要探讨的还是灵魂怎么得救。马尔克斯对世界是非常绝望的,在《百年孤独》最后,马孔多消失了,这是他对整个美洲大陆的绝望。这个小说是这么写实,真正的魔幻恰恰是它就是这么写实。维特根斯坦说,神秘的不是世界是怎样,而是世界是这样。 治辰在小说技术层面上谈了几点,他讲到笔调和节奏的问题。比如,他说,马尔克斯把女主人公冷酷地推向绝境,我就会反复斟酌是冷酷好,还是冷静好?哪一个更准确?讲到笔调,马尔克斯为什么找这个笔调?只有笔调对了才有真实。大的作家,笔调真实准确。我欣赏余华的笔调,苏童早年的笔调太精彩了,我也非常喜欢格非从前小说的笔调。作家都在不断地磨砺自己的笔调。笔调决定了你看待这个世界的方式和你接近这个世界的方式。 治辰还引了米兰·昆德拉的说法:小说是这个时代的疯狂之物。在亚里士多德之后,我们只能用概念来说话,用范畴来说话。米兰·昆德拉可能是受到了福柯的影响,理性的疯狂最早来自福柯的博士论文《古典时代的疯狂史》。治辰的阐释有知识谱系,这是可贵的。 沈秀英(北京大学中文系博士生):在马尔克斯的小说世界里,没有谁试着去理解谁,没有人耐心听对方讲话,每个人都为自己的具体事务所困扰,每个人都按照自己或者惯性的逻辑在思考。每个人都是隔膜的、孤独的、疯狂的,他们组成一个巨大的机器,像饮了狂泉的人一样陷于疯狂中。 在这个小说中的每一个人都是异化的,都丧失了本来的自我,“我”变成“非我”。对玛利亚来说,她的自我丧失是从外界对自我的规训开始的。玛利亚最初被关进精神病院时,她是不服从这里的秩序的。她不理会教会规定的祈祷时间及愚蠢的惯常活动:早祷、赞祷、夕祷和占用大部分时间的教会的其他日课;她拒绝在院子里打球;拒绝在假花作坊里工作;拒绝女看守的骚扰……这些对她来说都是外在于她的,“异”我的东西,她拒绝接受。然而,这些并不因为她的拒绝而消失,而是不断地在压迫着她,挤压着她,惶惶中威胁着她,并且都在改造着她。 异化是一面洞悉社会的镜子。这个故事让我们看到这个疯狂、孤独、荒谬的世界是一张巨大的网,玛利亚是这张巨网的猎获物,无处逃遁,失去反抗的力量,在疯人院的秩序规则之下最终被规训成了一个丧失了存在感的疯子,人变成了“非”人。这个故事是现实中无数已经发生、正在发生和将要发生的故事中的一个,带着永恒的可能性。它让现实变成一个诡异的寓言。 彭超(北京大学中文系直博生):玛利亚给丈夫打电话是为了请求救援。那么,是否存在这种救赎的可能性呢?答案显然是否定的,因为小说的结尾告诉我们:玛利亚一直生活在精神病院里。有意思的地方在于,小说是怎样向读者展示这种救赎的不可能性的。 从人物身份与职业的设定来看,玛利亚的丈夫,艺名是萨图诺,职业是室内魔术师,不知道真实姓名是什么。魔术,起源于宗教和信仰。据说在古代,人们相信自然界中的事情都是由神灵掌控,因而巫师就利用人们的心理制造神绩,让信众们确认自己的信仰,魔术也就随之诞生。那么,宗教是否在小说中起到了救赎的作用呢? 小说中有两处涉及宗教,一处是“最初,她不理会教会规定的祈祷时间及愚蠢的惯常活动……但是从第三个星期开始,她渐渐适应了修道院的生活”;另一处是“他瞥了一眼他放在他那禁欲主义者的写字台上的文件,最后说:唯一确实的是她的病情的严重性”。前者是玛利亚刚刚来到精神病院的时候,从不适应到逐渐适应精神病院的生活;后者是精神病院的院长向玛利亚的丈夫介绍玛利亚的病情。西班牙多数人信仰的是天主教,信仰圣母玛利亚,这与玛利亚同名,实在是反讽。因为信仰天主教,所以他们将穆斯林人贬称为“摩尔人”。但显然,这种来自宗教的力量并没有让玛利亚解脱出来,反而是压抑了玛利亚的内心和本性。 以魔术师为职业的丈夫自身,象征着另一重救赎的不可能性,即人与人之间的隔膜与偏见,本质上的孤独。玛利亚与丈夫之间的爱情和婚姻并没有为她带来救赎的可能性,反而是进一步将她逼上绝境。 不知是巧合还是另有深意,小说将玛利亚设定为墨西哥人,曾经是多才多艺的演员;而西班牙在墨西哥实行了300年的殖民统治(1521-1821);马尔克斯于1967年从墨西哥前往西班牙,定居巴塞罗那。在此之前,马尔克斯刚刚以《百年孤独》被评论界称之为“魔术师”,或者是以《百年孤独》中的一位人物来称呼,即“魔术师麦逵迪”。再加上《奇怪的朝圣者》这本小说集的自传色彩,这篇小说很容易让人联想到作者的某种批判与自我反思性。 陈晓明:秀英的报告对玛利亚在修道院自我反抗与疯狂之间构成的关系作了一种阐释。彭超的报告中有两个地方,我希望大家注意:一个是魔术师。我觉得萨图诺也是非常重要的角色,而且他的职业是魔术师,从这一点去看,魔术与疯狂这二者之间构成什么关系?萨图诺是室内魔术师,是在庆典上表演魔术。大家注意到小说写了两个空间,一个是玛利亚所在的修道院的空间,一个是玛利亚早期在酒吧的空间,那里有更为复杂的关系,本来只能坐6个人,他们挤了20个人,这包含了什么意思?其实这包含了在末日来临时救赎的意思。拯救这个世界仿佛只有魔术,在魔术表演的那个时刻,仿佛我们才能得救。这又是一种虚妄。当然含义肯定还不止这些,不知大家有什么看法? 郭丽(北京大学日语系硕士生):老师,您刚刚讲到拯救的问题,但是玛利亚的疯狂是无法拯救的。魔术师不救她,即便是救她也救不了。 陈晓明:玛利亚也有疯狂的潜质,你们看酒吧的那一段。在马尔克斯的作品中没有哪一个人物是可以赦免的,是纯粹的受害者,大师的笔下恰恰不是简单的二元对立。这个故事不是这么单面的,也包含了对这一代人的思考,包括玛利亚在酒吧的疯狂行为。这里面也包含对爱的思考,这些思考都非常锐利。萨图诺失去玛利亚这个魔术助手,就非常沮丧。但后来他的嫉妒和爱是什么关系,龚自强,你有什么看法? 龚自强(北京大学中文系博士生):我觉得萨图诺作为一个魔术师,在进入精神病院后,面对了更大的法力。精神病院有更强大的“场”,所以魔术师进入精神病院后,觉得自己在这么强大的法力面前没有办法,然后他就走了。我觉得这篇小说是想说,像精神病院这样充满了我们所无法了解的更大法力的场所,才是在一个特殊时期里,人们能够获得平静的一种方式。疯狂的人,比如说玛利亚,不论采取怎样的方式,她都无法获得一种平静的生活。假如说玛利亚没有进入这个场所,她和萨图诺在现实生活中的婚姻可能充满各种各样的问题,他们不能过正常平静的生活。 陈晓明:自强说到这里,我想插一句,这个小说的确是有魔幻的气质,他的构思和今年的诺贝尔文学奖得主门罗是很不一样的。门罗的小说很复杂,但有欧洲的科学主义在里面。马尔克斯的笔法却有他非常自由随意,甚至戏谑的一面。马尔克斯的笔法展示出小说自身的疯狂,有很多东西我们不能够把它理性化和完整化,一旦理性化和完整化,对小说可能有伤害。马尔克斯写萨图诺这个人物的确有很多的意图,比如说,我一直认为萨图诺到别人家里表演和到疯人院表演,这里面有某种关联性和寓言性。 丛治辰:我觉得刚才老师也表述过了,精神病院的空间和酒吧的空间实际上是同一个空间,萨图诺在精神病院并不想解救他的妻子,而只是满足于玩弄魔术,实际上和那些人在酒吧里的夸夸其谈具有同构关系。这里的确有马尔克斯对自己政治思想的反思。但是我不太同意自强刚才的解释,即精神病院是让人感到安宁的场所,如果是这样,就丧失对权力与疯狂的反思了。而且,丈夫的孤独是来自他自身。小说没有完全把玛利亚塑造为水性杨花的女人,所以我不认为她在外面就一定不能过安宁的生活。修道院还是压抑的机制而不是安宁的场所。 刚才老师也谈到怎样理解妻子与丈夫的感情,我觉得这种爱的方式在马尔克斯的小说中比比皆是,几乎可以构成马尔克斯小说的另一个主题。大家认为马尔克斯的主题是孤独,但我认为另一个与孤独相伴随的主题是绝望的爱,马尔克斯始终在写奇怪的、荒诞的、诡异的、绝望的爱,这种爱是不能实现的,但绵绵不绝,就像《霍乱时期的爱情》里那种充满悖论的爱。这个小说也是一样。 陈晓明:我很想和大家再讨论,时间限制,今天先到这里。谢谢大家!  马尔克斯(1927—2014),拉美魔幻现实主义文学的代表人物,于1982年获得诺贝尔文学奖。他出生于哥伦比亚,童年时代在外祖父家度过,故乡成了他创作的重要源泉。在他的所有作品中,《百年孤独》是最广为流传的一部,销量超过3000万册,并被翻译成30多种文字。代表作还有《一桩事先张扬的谋杀案》等。 其短篇小说《我只是想来这儿打电话》(也有人将其归入散文作品)讲述了这样一个故事:27岁的前演员玛利亚拜访过萨拉戈萨的几位亲戚后,将与丈夫——魔术师萨图诺在巴塞罗那会合。路上,租来的小汽车抛锚。傍晚,如注的春雨耽误了她的行程,需要打个电话通知丈夫。她终于搭上了一辆破旧的公共汽车,在旅途终点,她披着邻座女人给她的那条挡雨的毯子,走进院子想去打电话,却被女看守当成疯女人们中的一员。经过医院轮番的验证,她被作为一名确凿的精神病人留了下来。夏季到来时,她终于设法告知了丈夫自己的所在,丈夫来了,却并不想把她带出精神病院。丈夫的抛弃让玛利亚绝望,她彻底成为疯女人中的一员。后来,随着医院成为一片瓦砾和废墟,玛利亚也不知所终。 (责任编辑:admin) |