|

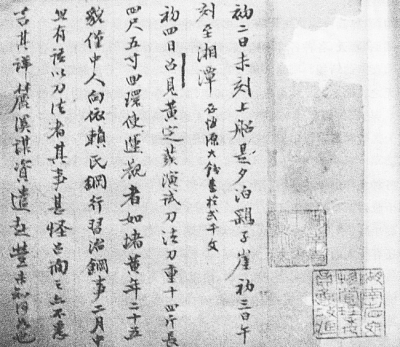

演讲人:孟 泽 时间:6月18日 地点:中南大学本部国际报告厅  孟泽 中南大学外语学院比较文学系教授,著有《有我无我之境》《王国维鲁迅诗学互训》《洋务先知——郭嵩焘》《何处是归程——现代人与现代诗十讲》等。  收藏在湖南省图书馆的郭嵩焘日记稿本正文第一页  出使英国的郭嵩焘像 主持人语 张尧学(中南大学校长):我们的大学给同学们提供了一个平台,提供了一个熔炼我们的熔炉,帮助我们去掉杂质,留下精华。人活着,是一个过程,创新不要着急,首先要有自己的判断、自己的主张、自己的价值观,要有理性的批判精神。这要靠大学各方面的环境,来自于不同思想的碰撞,来自于不同角度的思考。孟泽教授有他自己的思想,有理性的逻辑、批评精神。我希望大家能记住他讲座中的一两句话。中南大学有三千多位教授,记住每位教授的一句话,等到毕业的时候,同学们就记住了三千多句,这会在你们今后的生活和工作的漫漫长道中,无形地发挥作用。 看待历史、看待生活,都需要一种开放的心态。郭嵩焘作洋务取得成功的重要原因,是因为他能理性地看待传统,不固执。与此同时,还要顺应时代发展的潮流,不能与时代脱离,才能取得最后的成功。希望通过“光明讲坛”这个平台,大家能够得到精神的享受。 最初知道郭嵩焘,是差不多30年前,我正在读研。湖南出版的《走向世界》丛书里,收录了郭嵩焘的《伦敦与巴黎日记》,我读下来,既怦然心动,又瞠目结舌。 2007年,湖南教育电视台开办“湖湘讲堂”,请我讲一个湖南的历史人物,我首先想到的就是郭嵩焘,此时我对郭嵩焘已经有较多了解,惊讶于他的见识,同情他的遭遇。我曾随电视台的编导去了郭嵩焘老家湘阴。与左宗棠得到格外重视不同,郭嵩焘在湘阴几乎找不到“遗迹”。我跟当地的朋友讲,50年之后,郭嵩焘的名望会高于左宗棠。为什么这么说?我当然也喜欢左宗棠,多能耐的一个人,英雄。但是,我想告诉诸位,这种英雄哪朝哪代都有,特别是在中国的文化水土里,而类似郭嵩焘这种能够提供新的“世界观”,新的文化视界的人,却不多见,这样的人往往被我们忽略甚至敌视,因为他提供的是一种与既成观念和秩序有所冲突的事实与道理,这会给我们的内心带来焦虑和不安。 求解郭嵩焘,意味着我们需要正视传统文明在近代的困境,正视与我们自身的作为息息相关的累累伤痕。历史其实联系着偶然的人事,并不是一个纯粹宿命的过程,也只有看到历史的偶然性,我们才会去反思历史,去发现历史的复杂与诡异,去理解历史与我们自身的关联。通过郭嵩焘,我们会看到,近代中国,也许有着不止一种可能的方向与命运,如果他的思想能够成为晚清社会的主流思想,如果可以按照郭嵩焘的见识去调整自我、面对西方,会怎么样呢?这虽然有点“事后诸葛亮”,但正本清源,返回历史的现场,正是作为人文学者应该具有的一种能力,也是不应该逃避的责任和使命。 郭嵩焘生平大概 我先稍稍介绍一下郭嵩焘的生平。郭嵩焘1818年出生在湖南湘阴。湘阴在清代属于长沙府,是湘江在洞庭湖的出口,一个通达之地。郭嵩焘家曾经“富甲一方”,到他父亲一代,家道中落。 郭嵩焘“进学”后,到岳麓书院读书,与曾国藩、刘蓉一见如故,结为金兰,他们的亲近跟性情有关,更跟抱负有关,用今天的话说,他们都是有志青年,郭嵩焘临终前作《枕上诗》,说他们“笑谈都与圣贤邻”,当然就是要比肩圣贤。 1841年,郭嵩焘入浙江学政罗文俊幕,见识了英国炮舰在宁波定海一带的攻击,意识到“自古边患之兴,皆由措置失宜”,由此发愿考察历史上的“中外关系”,撰著《绥边徵实》。 1847年,郭嵩焘中为进士。很快,“太平天国”起来了,曾国藩出山,罗泽南出山,郭嵩焘也亲临战场。大约在1856年初,郭嵩焘奉曾国藩之命,赴浙江筹饷,顺道去了上海。根据《南京条约》,五口通商,其中包括上海。郭嵩焘到来时,英国人法国人在“洋泾浜”落脚十余年,已经营得有模有样。这是郭嵩焘第一次与洋人打交道,他有点始料不及,传说中的“红毛”“鬼佬”,居然长得很漂亮,居然很讲礼貌,修的房子居然窗明几净,洋酒——葡萄酒居然也不难喝,停泊在黄浦江上的船舰,尤其超乎想象,那完全是一种新文明的产物。 从上海返回后,郭嵩焘前往北京就任翰林,不久,入值“南书房”。其时,英、法诸国,要求重订条约,要求开放更多门户,要求使臣驻京。在无法得到许可时,便以武力相要挟,炮舰停泊渤海,窥伺京师。咸丰皇帝命郭嵩焘参赞主持天津海防的王爷僧格林沁,以郭嵩焘已有的见识和理解,他认为“洋务一办便了,必与言战,终无了期”。这样的思路显然无法对应英雄阔步的僧王,而且僧王还获得了庚子、辛丑以来与洋人作战的最大胜利,举朝欢呼。对此,郭嵩焘似乎并不开心,曾国藩在来信中就奇怪他为什么对于备战欲言又止,对于胜仗“无动于衷”。接下来,郭嵩焘受命作为钦差稽查山东沿海厘税而遭算计,被朝廷处分,继续到南书房任职。郭嵩焘请求回籍,以身体为由反复告假,连皇帝也觉得有点不可思议。 回到湘阴仅一个月,咸丰十年八月初四,郭嵩焘从朋友来信中得知天津塘沽失陷,然后是京城失陷,咸丰逃往热河——号称“驾幸”。郭嵩焘“为废寝食”“痛悼不已”,事情的发展是他早已有所预判的,想不到自己“不幸而言中”,而且还是“昨岁之言”。 他因此愤然说:“诸臣之罪,岂复可逭哉!”“僧王之罪,杀之不足蔽辜矣!”他开列出“洋务四凶”,包括琦善、耆英、叶名琛、僧格林沁。他解释,之所以没有算上林则徐,是因为林则徐的人格实在令人钦敬,但处置洋务,林则徐同样不得要领。 同治改元后,正与太平军作战的李鸿章希望借重既懂洋务且能理财筹饷的郭嵩焘,郭嵩焘复出,先是作为“苏松粮道”,然后转任“两淮盐运使”,不到一年,朝廷任命他署理广东巡抚。同治五年,1866年,因为左宗棠的纠参,也因为他自己在抑郁愤懑中的请求,郭嵩焘解职还乡,回到长沙。 长沙八年,郭嵩焘仰观俯察,对于家国天下事,有更多思考,也产生了更多忧患。同治十三年,郭嵩焘57岁,朝廷诏命他赴京陛见。这年二月,日本借口琉球渔民被害,兴师台湾。看来,正是这种敷衍不过去的危机,让朝廷想起了在洋务上似乎有些办法的郭嵩焘。 郭嵩焘束装就道,朝廷先是任命他作为福建按察使,到任不满三月,又紧急召回,让他出使英国。原来,朝廷因为云南“马嘉理事件”,需要有大臣前往英国“赔罪”,此事尤其紧迫。 光绪二年十月十七日,1876年12月2日,郭嵩焘一行从上海冒雨登舟,前往英国,正式就任驻英公使,后兼任驻法公使。在公使任上,郭嵩焘“如鱼得水”,他曾经对于西方的一知半解都得到了印证,他像海绵一样吸纳西方文明,寻找这种文明的动力,并由此自我反思,感叹国家迟暮,自己“年老失学”,小楷的日记有时一天写到七八千字。 不幸的是,和他一同出使的副手刘锡鸿似乎“别有用心”,成为郭嵩焘英伦生活的心腹大患。光绪五年,1879年年初,郭嵩焘黯然离任,他甚至没有再到北京述职,而是直接返回了长沙。他对于朝廷有点绝望,对于朝廷大佬们主导的洋务也几乎失去信心。 然而,伊犁事件,琉球事件,中法战争,眼见国家危殆,民生悲苦,郭嵩焘“不忍不谈洋务”,他希望人们可以从“天朝上国”的迷思中早一点觉醒过来,对自己以及身边的世界有真确的了解与认知,尽量减少因为颟顸带来的自我伤害。 1891年7月,郭嵩焘在长沙去世,李鸿章等人上疏,请求朝廷将他的学行政绩,宣付国史馆立传,并予赐谥,朝廷的旨意是:“郭嵩焘出使外洋,所著书籍,颇滋物议,所请着不准行。” 郭嵩焘的性情 让最高当局认为“颇滋物议”而至于妨碍给他立传赐谥的“所著书籍”,是郭嵩焘出使英国后发回总理衙门刊印的《使西纪程》。 或许是因为郭嵩焘在洋务上已经落下“口碑”,左都御史景廉在出使前就参奏他“一以顺悦夷心为事”,家乡士子更以“未能事人焉能事鬼”相讥讽,差点烧掉了他的住所;或者是郭氏“显赫”的朝臣身份,让人对他的言动格外关注;更重要的是,郭嵩焘力求平和而其实无法掩饰的批判性的自我观照,让《使西纪程》在朝廷上下引起的反响异常强烈,好朋友王闿运认为他的文字已经“中洋毒”,李慈铭说郭嵩焘所言“诚不知是何肺肝”“凡有血气者,无不切齿”。 这是当时号称有见识的学者的议论,政客的反应则是“动手”。光绪三年六月,翰林院编修何金寿,奏劾郭嵩焘“有二心于英国,欲中国臣事之”,请求将《使西纪程》毁版。接下来,张佩纶奏参,不仅要求禁书,还要求撤回郭嵩焘。 知道此事后,郭嵩焘有点想不明白,他在为反击何金寿的奏劾所上折片中说,何金寿“所据为罪状者,在指摘日记中‘并不得以和论’一语”。《使西纪程》中确实有一段议论:“南宋以后边患日深,而言边事者峭急褊迫,至无地自容。”“以夷狄为大忌,以和为大辱,实自南宋始”,而现在的形势与南宋不同,“西洋立国二千年,政教修明,具有本末,与辽、金崛起一时,倏盛倏衰,情形绝异”。如此,怎么能不认真讲求应付之法,怎么就一定“不得以和论”呢?无缘无故把“和”字当作罪行,“侈口张目以自快其议论,至有谓宁可覆亡国家,不可言和者”。郭嵩焘早已经听惯这种“爱国”言论。 郭嵩焘认为,办理“洋务”不当的重要表现,就是自己首先明确立场,以“玉碎瓦全”相激发,弄得没有立足的余地。观念和立场上的自我孤立,直接带来对策上的盲目。这种“主题先行”的做法,其来有自。他曾经指出,历史上的事,特别涉及“国际”关系时,必须“究知当日之情事”,才能有公允的理解,他一直对宋明士大夫“于天下大势懵然无所知”“不考当时之事势,不察人情之顺逆”的放言高论,不以为然,譬如明末魏禧论岳飞“朱仙镇班师事”,他认为就“不足当有识者之一笑”,为此不惜专门著文辩论。 以对于历史的理性认识为前提,不再被高亢的自我中心主义所主宰,郭嵩焘因此不仅可以从流行的议论中看出“厚诬古人,贻误后世”的历史偏弊,而且可以返回实情,还原是非。 有可靠的认知,才会有准确的判断。郭嵩焘说,办“洋务”必须讲道理,而且是讲全面的道理。什么是全面的道理?并不高深,只要“以之处己,以之处人,行焉而宜,施焉而当,推而放之而心理得,举而措之而天下安”就行。如果既不能“心理得”,又不能“天下安”,却人人自矜其气、自我鼓噪,这就是“妄人”了,“妄人”充斥的世界,情形可想而知。 郭嵩焘说,此“区区愚忱,不惜大声争之,苦口言之,以求其一悟。愿与读书明理之君子,一共证之。”没想到,苦心的“言”和“争”,“证”成的却是“有二心于英国”的苦果。 事实上,郭嵩焘出使之前的言论,被指为“不容于尧舜之世”的出使本身,已经触犯了人们的世界观和价值观。而郭嵩焘本人,就如同少年时被人评价的“猛兽鸷鸟”,对于所见分明的是非,对于自己洞若观火的判断,不免固执,尤其不能忍受为了个人“持禄固位博盛誉”而置家国大义于不顾,谋食不谋道。曾国藩说他“芬芳悱恻”,刘蓉说他 “天资粹美,荧澈无瑕”,他显然不是那种权势欲强、功利心重、可以屈己从人的人,而是精神卓越、气质清洁、灵台澄澈,似乎“非今世有也”。 因为所思深远,富有洞察力,眼界和价值理想非一时一地的功利可以笼络,又因为敏感于忧患,忠诚于使命,遭遇不可理喻的人事时,难免生发议论,议论多批评,批评难免针对现实,于是容易让人以屈原、贾谊视之。一旦以屈、贾视之,在功利主义的官场文化中,就很不容易存身,很容易成为“潜规则”的敌人。 一直以来,人们认为郭嵩焘的任事能力与人格魅力远在晚清中兴诸名臣之下,他无法把自己做大做强,做得像左宗棠一样前呼后拥,做得像曾国藩一样左右逢源,“失败”的原因正在于他自己的性格。在我看来,这样的讲法是似是而非的。 首先,所谓“失败”就是一个中国式的“成王败寇”标准,不足以衡量一切人,尤其不能以之衡量变革时代的人物,在一个“坏时代”,“成王败寇”的标准,尤其远离人道。 其次,人与人的相处或共事,性格当然重要,但观念与思想同时主导着一个人的性格与人格,思想上不能相安,性格再好也无法真的相处妥帖,郭嵩焘与僧格林沁,与李湘棻、瑞麟、左宗棠、刘锡鸿等人的冲突,表面上看来是个性使然,实际上无不隐含了观念上的深刻对立,包括对于曾国藩,虽然情同手足,但他没有表现出类似刘蓉那样的无以复加的尊崇,其实也在于郭嵩焘认为曾国藩“于洋务素非通晓”。因此,郭嵩焘的骄傲,正是一种基于思想观念上的骄傲,有着此种“先知”般思想观念的人,除非出落成为纯粹的哲学家、宗教家,否则,很难容忍周围的“蒙昧”。其实,郭嵩焘对于自己“勇于任事而轻于信人”、“嫉恶太深而立言太峻”以至“一事乖方便锥心自激”的“质性之隘”,所见分明,但是,因为关乎“是非”,关乎“家国大局”,他虽屡屡告诫自己,却无法“吃一堑长一智”,让自己圆通起来。 再次,郭嵩焘的时代,在今天的反观中,最重要的国务就是“洋务”,观念的突破是最重要的突破,没有观念的突破,一切所谓“事功”,所谓“作为”,只能局限在传统的价值理想之下,无法改变一次失败接着又一次失败的悲情局面。如此,可以肯定地说,人们对于郭嵩焘“性情”的接受程度,正取决于对他的“观念”的接受程度,这也是如何评价他的关键。 先知先觉 郭嵩焘的仕途三起三落。李鸿章等人在上疏朝廷希望给他立传赐谥时,尽量拐弯抹角,强调他对曾国藩、左宗棠三次出山如何有推挽之功仕,其《礼记质疑》一书如何“折中群经,淹贯三礼”。这自然煞费苦心,他们想把郭嵩焘纳入世人普遍可以接受的认知体系和价值体系,或者说,这些在郭嵩焘时代最能理解和同情他的人,试图按照自以为宽容的标准来肯定他的作为,以便弘扬他的业绩。 不得不承认,真正泄露了郭嵩焘的精神特质,彰显了其思想和人格的魅力的,仍然要数他的三次出仕,特别是作为从他驻英法公使期间的表现,以及他在书信日记中的自我表白。从这里,也真正能够看到他值得钦敬的地方:求真知的勇气,至诚的天性,相对统一的人格。刘锡鸿处心积虑劾奏郭嵩焘的所谓十大罪,在今天看来都是笑话,什么让小老婆学英语,与英国公使威妥玛“尤其亲昵”又“愤争如仇敌”,无非证明郭嵩焘心地开朗,对于西洋人与西洋文明并无先入为主的自卑和自负,而活着时被指目为“汉奸”,以至死后多年,义和拳兴起时,仍然有京官上奏要掘棺戮尸,这样的攻讦与侮辱,无非表明他生前身后的世界如何神智昏乱而已。 按照我们在今天的“后知后觉”,郭嵩焘在近代士大夫中算得上是一个“异数”,他的“先知先觉”可以概括如下: 首先是对西洋特别是对洋人的认知。 甚至在见识上海“洋泾浜”之前,郭嵩焘就认为洋人也是人,可以“以理格之”“以礼通之”,“洋人之与吾民,亦类也,未有能自理其民而不能理洋务者”。这就是先知吗?是的。举个例子,1880年,在长沙,郭嵩焘参加的一个聚会上,民国后还被聘为国使馆总裁的王闿运引经据典侃侃而谈:“彼夷狄人皆物也,通人气则诈伪兴矣。”“非我族类其心必异”,曾几何时,中国文化开始以“夷夏之辨”建立自尊,韩愈的文章,已经把“禽兽夷狄”作为一个词来使用。而在郭嵩焘看来,即使上古时候,所谓“夷狄”也只是一个政治地理概念,而不是歧视性的文化概念,“非有划然中外之分也”。这样的说法,颠覆了多少年来把“夷狄”等同“禽兽”的霸权话语。 不仅如此,郭嵩焘还认为,眼前的“夷狄”已非“古之夷狄”可以比拟,“西洋之入中国,诚为天地一大变,其气机甚远”,而且,“夷人之于中国,要求通商而已”,“得其道而顺用之,亦足为中国之利”。因此,虽尧舜生于今日,“必急取西洋之法推而行之”。否则,就会是人家西洋“以其有道攻中国之无道”,那才是真正的灾难。自然,这样的认识带来更多的是惊悚,而不是认同,对于洋人,人们“始则视之如犬羊,不足一问,终又怖之如鬼神,而卒不求其实情”。 第二个方面,是关于商人、商业的。 郭嵩焘认为,商人跟士人是平等的。这样的说法,自然也多有冒犯。古代中国,虽然有士农工商“四民”之说,但在作为统治的文化里,“商”一直多负面性含义,所谓“无商不奸”。郭嵩焘对于商人的认可,可能和他的身世有关,他们家曾经富裕,有一项营生就是借贷,他一定见识过商人的精明与慷慨,商人创业的勤勉与艰难,因此面对商人没有道德主义的洁癖。而且,从出道开始,他就替曾国藩理财,尽管持身俭朴,律己严苛,但懂得流转的必要,懂得交换的好处,懂得钱能生钱的秘密。 他意识到,“西洋以行商为国计,其势必不能竟已也”。仅此一点,西洋之入中国,就是无法阻挡和拒绝的,这是商业的逻辑,比强权的政治逻辑更加持久有力。出使之后,郭嵩焘更觉察到,西洋的商人与政府是互动的,商贾“与国家同其利病,是以其气常固”,政府的一切作为都是为了保障商业的权益,为商人提供便利。作为官员,郭嵩焘认为,通商造船,不能“官样行之”,“一切行以官法,有所费则国家承之,得利则归中饱”,“利未兴而害见焉”。泰西“富强之业,资之民商”,“西洋之富,专在民,不在国家也”,“岂有百姓穷困而国家自求富强之理”。那么,对于当局者来说,重要的就是为商民提供保障与服务,而让郭嵩焘懊恼的现实是,“西洋汲汲以求便民,中国适与之反”,中国的事情,“阻难专在官”。 一般认为,郭嵩焘与左宗棠的隔阂,主要是因为性格、能力和行事方式上的差异导致的,其实未必没有观念方面的原因。郭嵩焘任广东巡抚时,主张成立一个类似“市舶司”的机构,管理海上商贸,允许商民参与贸易与制造,与洋人竞争逐利,他甚至有过动议,与洋人一起入股设厂,建造火轮船,派士绅主持,此事未及执行,便卸任还乡了。与此同时,左宗棠在福建却得到朝廷旨意,创办福建船政局,郭嵩焘眼睁睁看到官办的企业如何被洋人“欺侮愚玩”,如何靡费国帑而效率低下,直到马尾船厂在中法之战中化为灰烬,感叹自己的主意被搁置而左帅的方略得以执行,乃是“国家气运使然”。 第三个方面,是对“政教工商”所谓“本末”的认识。 李鸿章与郭嵩焘是同年进士,李鸿章一直欣赏他在办理洋务方面的才能,郭嵩焘在英国时,李鸿章极力维护保全他,郭嵩焘心知肚明,但他对李鸿章并不全盘认可,原因之一,便是郭嵩焘觉得李鸿章办洋务“徒能考求洋人末务而忘其本”,派留学生到欧洲去学开船、制炮,指望买几艘铁甲船,摆到中国海口,以为如此便可以“制夷”,在郭嵩焘看来,这是儿戏,因为“西洋立国有本有末,其本在朝廷政教,其末在商贾、造船、制器,相辅以益相强”。 在郭嵩焘看来,“惟天子以天下之政公之天下,而人能自效其诚”,这是西洋正在遵循的政教,也是西洋崛起的秘密,他引用《诗经》的话说,王者之政,“俾民不迷”,但是,秦以后的中国,“悬法律以束缚天下”,“民之受其迷者两千余年”。他甚至质疑所谓“圣人之治”,认为靠君主个人道德维持的政治其实是不能持久的,可以持久的是“公之众庶”的政治,这就是西洋立国之本,“西洋治民以法,法者,人己兼治者也”,此“法”当然不同于秦“法”。由此出发,教育学术,人心风俗,焕然一新,工商业的繁荣,顺理成章。 但是,郭嵩焘同时意识到,取法西方,不可能一蹴而就,从技术上讲,可以“先通商贾之气,以立循用西法之基,所谓其本未遑而姑务其末者”。这样的“本末之辩”,证明郭嵩焘不仅较真,同时也务实。 第四个方面,对中国问题的观察。 郭嵩焘屡屡直言,说“天下之大患,在士大夫之无识”,“天下之乱,由大臣之无识酿成之”。刘蓉曾经议论“非英夷之能病中国,而中国之自为病也”,郭嵩焘深以为然。 虽然与刘锡鸿势不两立,但他不觉得刘锡鸿是他的对手,他说刘锡鸿“一诪张为幻的小人,何足与较?然其中消息绝大”。所谓绝大的“消息”指什么?显然,无非是刘锡鸿背后密不透风地把持着朝政左右着舆情的利益集团,无非是士大夫阶层面对西方文明所呈现的普遍的人格分裂,由此导致的便是郭嵩焘不忍目睹的举国“昏顽”。 郭嵩焘在英国时便注意到,此时更全面地学习西方的日本将勒逼中国,“诸公欲以无本之术,虚骄之气,以求胜于日本,于人于己两失之”。此时距离甲午战争还有二十年。 与郭嵩焘差不多同时的王韬说:“中国不及百年,必且尽用泰西之法而驾乎其上。”郭嵩焘的预期没有这么乐观,晚年参天地,观世局,他感觉朝廷行政用人“颠倒失次”,而人心诡变,连读书人都无礼无信,不仁不义,“上有酿乱之有司,下有应劫之百姓,乱至无日矣”,“回首人间忧患长”,苦难或许才刚刚开始。按照郭嵩焘的说法,中国需要差不多三百年才可能走出秦汉以来累积深厚、流极败坏的政教,非这样漫长不能指望振兴。他说,武器、制造,有贤者担当,也许三五十年勉强能“望见其涯略”,百年树人,以百年之力或许可以“涤荡旧染”,磨砺出合适的人与人才,再以百年之力方可以累积成人心风俗,真正的改变在于人心风俗。 作为先知,还体现在他的自我认知。 世上有很多聪明人,聪明人可以做出很多惊天动地的事情,但我一直觉得,最令人心仪的人,是那种对于自己的处境有清明的认知而不悔初衷,同时又有着自嘲勇气和能力的人。 从英国返回后,郭嵩焘觉得自己把身边的世界都得罪了,他原本无意得罪的,但是,他毕竟珍惜自己由此得到的经验和见识,于是把“乡里士大夫群据以为罪言者”编成了一本书,叫《罪言存略》,送给“一二至好”,一点名心,不能张扬,也无法压抑,心底的动力依然是希望“以先知觉后知,以先觉觉后觉”,为此不计“区区世俗之毁誉”,他甚至沿用张居正的话说,自己“愿身化为稿荐,任人溲溺其上,终教人凭以安寝而已”。 他还写了两首小诗《戏书小像》:“傲慢疏慵不失真,惟余老态托传神。流传百代千龄后,定识人间有此人。”“世人欲杀定为才,迂拙频遭反噬来。学问半通官半显,一生怀抱几曾开。”所有的骄傲与自信、苦闷与悲凉都写在这里了。他曾比较自己与曾国荃的处境,在曾国荃生日时写信戏言:沅浦(曾国荃)在山西履艰巨之任,自己在泰西作清逸之游;沅浦惠泽披亿万生灵,自己骂名遍九洲四海;沅浦让山西人民俎豆敬奉而做人越来越谦抑,自己让湖南人民视为粪土而说话越来越高亢;沅浦建功社稷忙不过来,自己身兼衰病正好退休。曾经有人恭维他,认为他官至二品,朝廷将来按例会“赐谥立传”,郭嵩焘在《自叙》中说,此种“朝眷”,“自分不敢希冀”。 他的遗嘱很有点“绝情”:“三日成服,传知本家及一二至亲,并于灵前行礼,其他亲友概不通报。”如此痛苦而倔强的自我安排,证明郭嵩焘甚至已不再在乎他那个阶层的人无法不在乎的虚荣了。 被称为粗人的曾国荃,曾经替朝廷惋惜,为郭嵩焘不平,他说:“居今日而图治安,舍洋务无可讲者。仅得一贾生,又不能用,此真可以为太息流涕者也。”这应该是那个时代能给予郭嵩焘的最高评价,也是士大夫所能得到的最高褒奖了。 一百年后,钟叔河先生在编辑《伦敦巴黎日记》时说,郭嵩焘在19世纪70年代中期,已经突破了“办洋务”的水平,率先创议“循习西方政教”,成为末世士大夫阶级中最早向西方寻找真理的人物。海外学人汪荣祖先生在《走向世界的挫折——郭嵩焘与道咸同光时代》中说,“当时人觉其独醉而众醒,但今日视之,实众醉而斯人独醒”,郭嵩焘是那个时代中,“最勇于挽澜之人,我们追踪其人,印证其时、其地,很可觉察到此人的孤愤与无奈。他的思想过于先进,同时代人鲜能接受,他的个性貌似恭俭,实甚自负与固执,以致被人视为易遭物议、性格褊狭之人,终身受挫”,然而,“这个弄潮儿的挫折,很可说明那个挫折的时代”。 (责任编辑:admin) |