|

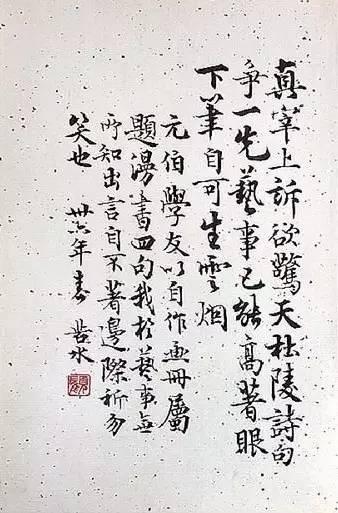

文/顾随  “一位正直的诗人,而同时又是一位深邃的学者,一位极出色的大师级的哲人巨匠。” 文学是人生的反映,吾人乃为人生而艺术。若仅为文学而文学,则力量薄弱。 凡艺术作品中皆有作者之生命与精神,否则不能成功。古人创作时将生命精神注入,盖作品及作者之表现。 中国后世少伟大作品便因小我色彩过重,只知有己,不知有人。一个诗人,特别是一个伟大天才的诗人,应有圣佛不渡众生誓不成佛、我不入地狱谁入地狱之精神。出发点是小我、小己,而发展到最高便是替各民族全人类说话了。正如王国维在《人间词话》所说:有释迦基督担荷人类罪恶之意。固然人无自己不能成为生活,但不能只知自己,至少要为大众、为人类,甚至只为一个人也好。  顾随手书绝句题启功画册 人在恋爱的时候最诗味,从三百篇、《离骚》以及西洋圣经雅歌、希腊的古诗直到现在,对恋爱还在赞美、实行。何以恋爱在古今中外的诗中占此大部分?便因恋爱是不自私的,自私的人没有恋爱,有的只是兽性的冲动。何以说恋爱不自私?便因在恋爱时都有为对方牺牲自己的准备。自私的人无论谁死都行,只要我不死。唐明皇在政治上、文学上是天才,但在恋爱上绝非天才,否则不能牺牲贵妃而独生。《长恨歌》、《传》写唐明皇至紧要时期却牺牲了爱人,保全了自己,这是不对的。恋爱是牺牲自己为了保全别人。故恋爱是给予而非取得,是义务不是权利。 恋爱如此,整个人生亦然。要准备为别人牺牲自己,这才是伟大的诗人。 诗根本不是教训人的,只是在感动人,是推是化。《花间集》有句: 换我心为你心,始知相忆深。(顾敻) 实则换他心为我心,换天下心为我心始可。人我之间常人只知有我不知有人,物我之间只知有物忘记有我,皆不能推。孔子所谓仁,即素所谓推,道理意思不足以征服人。 一切文学创作皆是心的探讨。吾国多只注意事情的演进而不注意办事之人心的探讨,故没有心的表演。其次,中国文学中缺少生的色彩。生可分为生命和生活二者。吾国文学缺少活的表现、力的表现。 如何始能有心的探讨、生的色彩?此则需要有物的认识。既曰心的探讨,岂非自心?既曰力的表现,岂非自力?既为自心自力,如何是物?此处最好利用佛家语即心即物。自己分析自己探讨自己的心时,则心遍成为物,即今所谓对象。天下没有不知道自己怎样活着而能知道别人怎样活着的人,不知自心何以能知人心?能认识自己,才能认识人生。老杜的诗是有我,然不是小我,不专指自己,自我扩大,故谓之大我。  顾随信札 诗之好,在于有力。有力,然,一、不可勉强,勉强便成叫嚣,不勉强即非外来的;二、不计较。不勉强不是没力,不计较不是糊涂。一般人享权利唯恐其不多,尽义务唯恐其不少。所谓不计较不是胡来,只是不计算权利义务。栽树的人不是乘凉的人,但栽树的人不计较这些,是傻,但是伟大。有力而不勉强不计较,这样不但是自我扩大,而且是自我消灭。 文人是自我中心,由自我中心至自我扩大至自我消灭,这就是美,这就是诗。否则,但写风花雪月美丽字眼,仍不是诗。 凡诗可以代表一诗人整个人格者,始可称之为代表作。诗所表现是整个人格的活动。 文人、特别是诗人,自我中心。人说话总是三句话不离本行。诗人写诗也有个范围,只是并非别人给他划出。试将其全集所用名词都记下来,夕阳、残阳、斜阳、晚日,可见其不说什么,爱说什么,范围之大小,其中皆不离我。黄山谷不好说女性,工部、退之、山谷,一系统;义山、韩偓便不然。义山、韩偓,唐代唯美派诗人,不但写女性写得好,即其诗的精神也近女性。杜、韩、黄便适得其反,是男性的。美的花黄山谷也不以美女比,而比美男子。由此归纳可考察其生活范围,他只在范围中活动,还有一个,自我中心。 自我中心的路径有:一、吸纳的,二、放射的。吸纳静;放射动。 一个人的诗也有时是吸纳,有时是放射。王摩诘五律《秋夜独坐》是吸纳的: 独坐悲双鬓,空堂欲二更。 雨中山果落,灯下草虫鸣。 白发终难变,黄金不可成。 欲知除老病,唯有学无生。 诗是向内的,老杜没这种感觉。王维的《观猎》像老杜,是向外的,好。 风劲角弓鸣,将军猎渭城。 草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。 忽过新丰市,还归细柳营。 回看射雕处,千里暮云平。 岂止不弱,壮极了。天日晴和打猎没劲,看花游山倒好。鹰马弓箭,有风才好。此诗横得像老杜,但老杜的音节不能像摩诘这么调和,老杜有时生硬。老杜写得了这么横,没这么调和;别人能写得调和,写不了这么横。老杜诗偏于放射,义山学杜最有功夫,但绝不相同者,杜的自我中心是放射的,动的,壮美;义山的自我中心是吸纳的,静的,优美。 作者简介: 顾随(1897—1960),字羡季,笔名苦水,别号驼庵,河北清河县人。著名学者,诗人,书法家。先后在燕京大学、北京师范大学、河北大学等高校讲授中国古代文学四十余年,桃李满天下,叶嘉莹、周汝昌、吴小如等均是其中的突出代表。周汝昌曾这样评价他:“一位正直的诗人,而同时又是一位深邃的学者,一位极出色的大师级的哲人巨匠。”  (责任编辑:admin) |