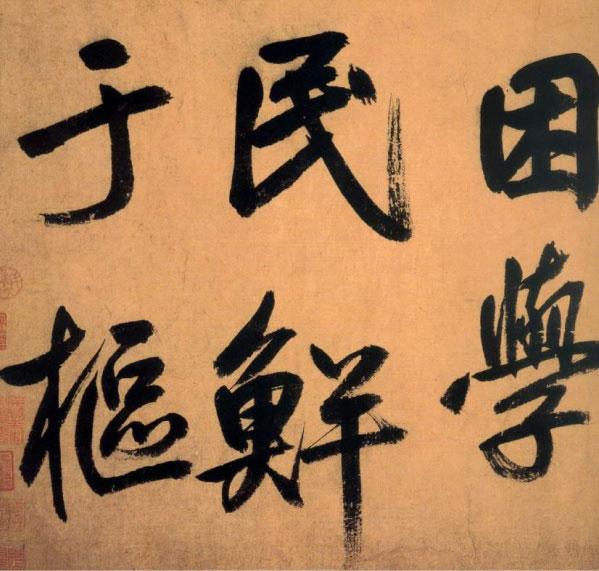

困学民鲜于枢(资料图 图源网络) 元朝至元二十七年(1290)春,杭州西溪水漾草长莺飞,鲜于枢解官归家,胸前长髯伟岸,却掩不住仕途平淡的失意。 且在这桃花流水间留下,筑一间小斋,摆上古鼎与青瓷,磨一方端砚,挥毫写下“困学”二字,他日就刻作匾额悬楣以自勉吧。 无案牍之劳形,往来有鸿儒,可以调素琴、阅丹青,自是相当惬意。远在京城的好友赵孟頫鸿雁传诗,“脱身轩冕场,筑室西湖滨。开轩弄玉琴,临池书练裙。” 七百年后的1989年,也是一个鸟语花香的春日,留下街道杭州苗圃里的工人在平整土地时,发现了一座元代墓葬。墓室随葬器物仅十四件,只是一方端砚,一把铜镜,若干青瓷、玉器,以及两枚铜印等,其中,两枚印章上各阴刻篆书“鲜于枢伯几父”和“白几印章”,清晰可见。 如今,这些陪伴鲜于枢的器物一起被摆在杭州博物馆(位于吴山脚下)中,得以让我们窥探元代文人的精致品味。 郁闷的“虎林隐吏” 鲜于枢在元朝时便是与赵孟頫齐名的书法家了,然而不知何故,这样一位杰出的人物,却被《元史》有意无意地忽略了,直到清末柯劭忞编《新元史》时,才补上《鲜于枢传》,也仅仅200来字。也许在只为帝王将相著书立传的年代,一辈子当小官的鲜于枢难入史家法眼吧。 英才逸气的鲜于枢,其实年纪轻轻就被台省慧眼赏识了,招做幕僚。他对仕途也充满期待,有两次被推荐做监察御史(从五品或五品),“其命可立待”,但却一直没有实现,只做了从七品的宣慰司都事。 后来辗转扬州、杭州和金华等地,依然是掾吏之类的七品小官。也许是因为他有着北方人太鲜明的慷慨豪气,又兼具洒脱自由的书法之气,与阿谀逢迎的官场太不合拍了吧。正如同时期诗人柳贯所评价的“面带河朔伟气,每酒酣骜放,吟诗作字奇态横生。其饮酒诸诗,尤旷达可喜”。 在杭州做三司吏掾时,意气雄豪,经常与长官争是非,“一语不合,辄飘飘然欲置章缓去”。这种与长官公开争吵,一语不和就要甩手不干的表现,自然不讨欢喜。 面对怀才不遇的郁闷,鲜于枢只能以“虎林(即武林)隐吏”自勉。当他任职期满,很自然地就不再被续聘了。仕途不畅的鲜于枢几经反思,感慨万千:“吾自弗克自力于学,今且仕,怀空抱虚,吾心恋焉。” 那就寄情山水吧,在钱塘之西筑一间“困学斋”,钱塘美景定不会辜负我的钦慕。“吾爱吾庐好,临池构小亭。无人致青李,有客觅黄庭。树古虫书叶,莎平鸟篆汀。吾衰岂名世,诅肯苦劳形。” 钱塘自古繁华,又是南宋故都,故宋遗老文人留连忘返,常来与他焚香坐谈,那些北方的文士对这东南都会也向往已久,常来常往,困学斋里有的不只是西溪美景,更有赵孟頫、周密、仇远、高克恭、邓文原等文人雅士,这才是他更恣意骋怀的天地。 (责任编辑:admin) |