|

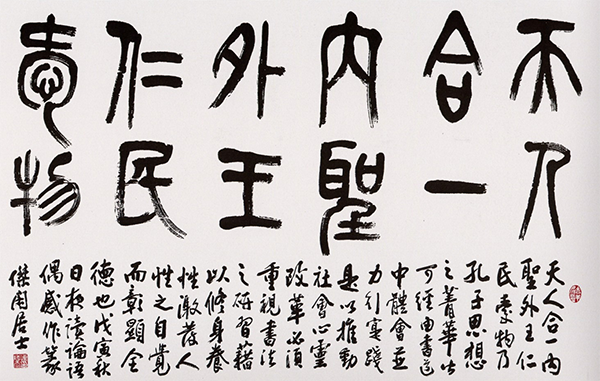

儒家是关于人生和社会的学说,对于如何做好自己、建立家庭乃至管理社会,都有自己一套严格的规范和做法。我们活着是为了什么?人生的目的何在?儒家关于人生的目的又是什么? 儒家关于人生的目的,用四个字来说可以称之为“内圣外王”。用三句话说,就是《大学》所谓“明明德,亲民,止于至善”(注:朱熹:《四书章句集注》,见《新编诸子集成》第1页。):“明明德”,即是内圣;“亲民”,属于外王;“止于至善”,是内圣与外王的最终实现。用《中庸》的话说,就是“致中和”:“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达德也。致中和,天地位焉,万物育焉。”(注:朱熹:《四书章句集注》,见《新编诸子集成》第18页。) 马一浮先生说:“中则不偏之体,和则顺应之用,皆是吾人自心本具的。”(注:《马一浮集》第一册,第19页。)“不偏之体”,即是明德;“顺应之用”,即是外王。“天地位焉,万物育焉”,即是内圣外王之效验。《论语》说:“仁者不忧,智者不惑,勇者不惧。”(注:朱熹:《四书章句集注》,见《新编诸子集成》第156页。)此三达德只是一明德之分疏。明此明德,即是内圣;三德顺用,即是外王。 曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”(注:朱熹:《四书章句集注》,见《新编诸子集成》第72页。)尽己谓之忠,推己及人谓之恕。尽己,即是内圣;推己及人,即是外王。换句话说,忠即是内圣,恕即是外王。孔子之道,在曾子看来,也只是内圣外王而已。一德可备万行,万行不离一德。约可开博,博可归约,博约不二,体用全该。 说儒家的人生观是内圣外王,恐怕不会有多少异议。争议较大的主要在两大问题上:一是内圣、外王孰轻孰重?二是外王如何界定?笔者以为,内圣外王实为一体两面:内圣形之于外就是外王,外王究之于内就是内圣。内圣,是从体上说;外王,是从用上说。没有无体之用,也没有无用之体。体用不二,本无主次;打成两橛,遂分轻重。汉唐儒学重外王,宋明儒学重内圣,各重一端,遂有汉宋之争。  天人合一,內聖外王,仁民愛物(资料图 图源网络) 现代新儒学焦思劳虑的一个中心问题是:内圣如何开出外王?这个问题实际上却是一个伪问题。错误的要害在于对“内圣外王”的“王”字之理解囿于俗惑,强分一体两面的“内圣外王”为两体,视“内圣”为一事,“外王”为另一事。 “内圣外王”的“王”字有二义:一为成德之名,一为在位之称。古者必有德而后居位,故在位之称王,亦从其德名之,非以其爵。《说文》:“王,天下所归往也。董仲舒曰:‘古之造文者,三画而连其中谓之王。三者,天、地、人也;而参通之者,王也。’孔子曰:‘一贯三为王’。”(注:《汉语大字典》,湖北辞书出版社/四川辞书出版社,1992年,第462页。) 由是言之,则“王”主要为成德之名。马一浮先生说:“古之爵人者,皆以德为差。故爵名者,皆名其人之德也。《仪礼·士冠礼》:‘以官爵人,德之殺也。’《虞书》禹曰:‘智人则哲,能官人。’皋陶曰:‘都,亦行有九德,亦言其人有德。’‘日宣三德,夙夜浚明有家。日严祗敬六德,亮采有邦。翕受敷施,九德咸事,俊艾在官。’此言具三德为大夫,具六德为诸侯,具九德乃为天子也。今人不知此义,妄以经籍中所举爵名谓为封建时代统治阶级之泛称,如后世之上尊号,是为目论。”(注:《马一浮集》第一册,第230页。) 《尚书·大禹谟》益曰:“吁!戒哉,儆戒无虞,罔失法度;罔游于逸,罔淫于乐;任贤勿贰,去邪勿疑,疑谋勿成,百志惟熙;罔违道以干百姓之誉;罔咈百姓以从己之欲,无怠无荒,四夷来王。”(注:《白话尚书》,岳麓书社出版社,1990年,第257页。)这段话对于理解儒家的外王观念非常重要。其中有两个关键词值得特别注意:一是“儆戒”,一是“法度”。“儆戒无虞,罔失法度”,就是小心谨慎以防非遏过,先儒非常重视“敬”而反对“偷”。马一浮先生说:“敬只是收放心。”敬则不仅可以将驰求、歆羡、躁妄之心平息下来,而且可以消解散漫、昏沉、怠惰之心。 所以,“敬则自然虚静,敬则自然无欲。”“虚静无欲乃心之本然,敬则返其本然之机也。”(注:《马一浮集》第二册,第819页。)人心只有返其本然,昏昧才能恢复清明,粗杂才能恢复精纯。只有这样,才谈得上穷理、尽心。因此可以说,不敬则不能致知,摄事归理、会物归心,舍敬莫由。《诗》云:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。”即因此之故。“四夷来王”,即是《说文》所谓“天下所归往”的意思。儒家所谓“外王”,就是谨守天道法度,存心尽性以感天下归往,一言蔽之曰:“修己以来远人”。此与“违道以干百姓之誉”、“咈百姓以从己之欲”的霸道根本不同。 单以爵位解王,很难对王、霸做出区分,很容易陷入“成者为王,败者为寇”的政治逻辑。霸业成就者便是王,霸业失败者便是寇。即使德为圣人,若不能成就霸业,便是外王没有开出。孔子就被看做是内圣开不出外王的第一个实例。从持论者的角度看,内圣不能开出外王确实有其内在的必然性。然而,问题的症结在于,持论者对于王的理解恰恰就是王的反面。圣人不枉道循人,不义之富贵决不妄图,更不可能连横兼并,争夺相杀,殉财死权,驱民赴汤蹈火以成就霸业。 现代新儒家之所以被内圣不能开出外王的问题所困扰,根本原因在于他们把西方的科学、民主和富强的物质文明当作了儒家外王的任务。现代新儒家对外王的理解有一个核心,就是“富强”!这种心理与中国的近代历史命运是连在一起的,也与现代新儒家们的人生境界密切相关。冯友兰将人生分成四层境界:自然境界、功利境界、道德境界和天地境界。现代新儒家们的人生境界多半在功利境界与道德境界之间,还没有达到纯粹的道德境界,所以他们的富强观基本上是一种功利主义的富强观。而儒家的所谓“内圣外王”恰恰是一种超功利的观念。 现代新儒家们大多有鉴于中国最近几百年的贫弱,深受危、乱、亡之屈辱,又不满西方之精神文明,所以想从传统的内圣中开出现代西方的富强。说到底,是要既享受富强的物质文明,又能安守儒家传统的精神文明。这种人生理想,最大的问题在于它是建立在心物二元论的基础上的,并不真知心外无物的道理。虽有危、乱、亡之忧,却不知危、乱、亡皆是自取。所以马一浮先生说:“今人所求之安乐,本是危道;所行之政事,本是乱道;所争之生存,本是亡道。自己造因,自己受果,无论夷夏,皆住颠倒见中,举世不悟,如抱薪救火,负石自沉,智者观之,深可哀愍。”(注:《马一浮集》第二册,第810页。)还说:“今天下之大患,惟在循物肆欲而不知率性循理。此战祸之所由来,不独系于一国家、一民族也。孟子当战国之时,举世言利而独称仁义、道性善,故时人以为迂阔而远于事情。孰知彼所谓‘迂阔’者,乃是切近;彼所谓‘事情’者,乃是虚妄?(彼所谓‘事情’,即纵横家所言‘利害’,如今之‘外交政策’。)”(注:《马一浮集》第二册,第873-874页。) 儒家的人生目的可以说是一个很高的境界,要做到内圣外王,就要率性循理,而不是循物肆欲。率性循理与内圣外王,是因该果海、果彻因源。率性循理,是因,是功夫;内圣外王,是果,是境界。果不离因,境界不离功夫。有是因,方有是果;有是功夫,必有是境界。种豆得豆,种瓜得瓜,因果森严,不可牵强附会。 (作者 邓新文) (责任编辑:admin) |