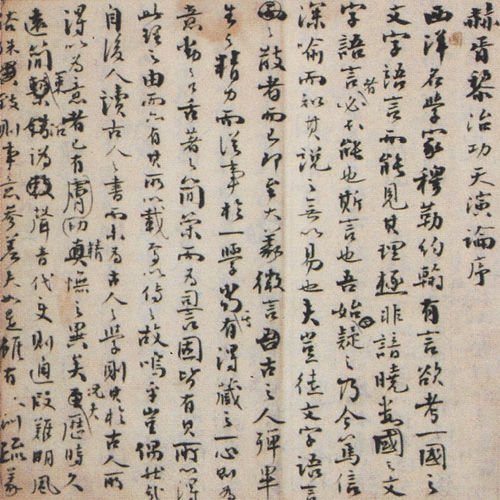

严复。图/fotoe  严复《天演论》手稿。图/fotoe 严复:不合时宜的“盗火者” 他是开风气者,首度把《进化论》引入中国,尤其值得注意的是在辛亥前后,严复对于时局的判断总是异于同时代的人物。 1919年,严复咬牙切齿地说道:“以年老之人,鸦片不复吸食,筋肉酸楚,殆不可任,夜间百服药不能睡。嗟夫,可谓苦已!”又说,“世间如有魔鬼,则此物是耳。”晚年严复,被鸦片折磨得苦不堪言。 那一年,65岁的严复健康已经严重恶化,每天进餐都面红气喘,如同干了很重的体力活,甚至连走几百步路的力气都没有了。 病根是三十多年前落下的,那是他人生中最黯淡的一段时光。 黯淡时光 1880年,刚刚从英国留学归来的严复,进入李鸿章的北洋水师学堂执教,他用了九年,才当上了“会办”,相当于副校长。此时,与他一同毕业于格林威治皇家海军学院的同学们,早就纷纷成为了北洋水师的舰长、分舰队司令员。 久了,严复摸到了一些门道。“当今做官,必须内有门马,外有交游,又须钱钞应酬,广通声气,兄则三者无一焉,何怪仕宦之不达乎?”这是一个典型的中国式难题。 还有一点,严复没有提:在当时的官场中,没有一个本土授予的功名,意味着得不到多数人的承认。 为了前途着想,这位海归不得不回过头来,走一条为无数士子望而兴叹的“正途”——科举。 一连四次,严复名落孙山,连个举人也没当上。第一次落榜的那天晚上,郑孝胥前来拜会,发现严复喝得酩酊大醉,卧床不起。 仕途不顺,情绪消极,严复开始沉溺于鸦片。他托人从上海买来上好的土膏,一日三次,抽得十分讲究。后来,连李鸿章都知道了这事,劝他说:“汝如此人才,吃烟岂不可惜!此后当体吾意,想出法子革去。” 严复不是不知道毒品的危害。1895年,他曾大声疾呼禁食鸦片,可本人却始终不能克服烟瘾,留下了终生的笑柄。 路越走越黑,严复一度无奈地自嘲道,“当年误习旁行书(西文),举世相视如髦蛮。” 字缝里,老大帝国与世界的距离,正越拉越远。 自由为体,民主为用 1895年发生的另一件事情众所周知,大清在甲午战争中败给了弹丸小国日本,北洋水师全军覆没。 当时在大清担任总税务司的英国人赫德,对海军的问题看得透彻至极:“海军之于人国,譬犹树之有花,必其根干支条,坚实繁茂,而与风日水土有相得之宜,而后花见焉;由花而实,树之年寿亦以弥长。” 严复深以为然。 中日开战前,北洋水师中的腐败已经达到了令人触目惊心的程度。一些军船常年不做保养,“仅供大员往来差使”,官兵中寻花问柳者大有人在;训练时打靶,靶船不动,预先测量好距离,自然百发百中,一切不过应付上级检查而已;派系斗争亦渗透到每个角落,战事打响后,甚至“有若干命令,船员全体故意置之不理”。洋务派潜心多年,从西方移植过来的鲜花,在大清这棵腐烂的大树上,凋零、死亡。 1895年3月,就在李鸿章启程赴日议和之际,严复的《辟韩》一文已经将矛头犀利地对准了一切问题的终极。他说,“西洋之民,其尊且贵也,过于王侯将相,而我中国之民,其卑且贱,皆奴产子也。”如有战争,西方人是为了自己的权利而战,中国人只是为了主子而战,胜负不是明摆着的? 他还说,自秦以来,中国的君主,都是“最能欺夺者也”,唯有人民,才是“天下之真主”。 当年,谭嗣同看到这些言论,连声称赞:“好极!好极!”事实上,“民贵君轻”之类的思想,孟子也曾提出过,为什么在中国无法推行?严复在《论世变之亟》中阐释道,那是因为人民没有自由,“自由一言,真中国历古圣贤之所深畏,而从未尝立以为教者也。”在这种环境中出产的,只有失去独立思考能力的顺民。 因此,所谓“中体西用”,明显就不符合时代的节拍了。严复打了一个比方:牛的身体是用来负重的,马的身体是用来奔跑的,“未闻以牛之体,以马为用者也。”——将西方的技术,嫁接到一个专制愚民的体制上,结果只有腐烂失效而已。 既要学习西方,严复以为,必须“以自由为体,以民主为用”。这才是西方富强的精髓。 将进化论引入中国 严复的西学之旅,始于一场意外。 1866年,福建侯官的严氏一家遭遇重大变故,家主严振先染上霍乱,不幸去世,其子严复的科举学业因此没了经济来源,被迫中断。 此时,恰逢洋务派在福州马尾船厂附设的船政学堂招生,不需高额学费。严复以第一名的成绩考上了这所学校。在这里,他全面地接触了英文、算术、几何、化学等西方新学问。十年后,他被派往英国格林威治皇家海军学院留学。 事实证明,自娃娃抓起,一以贯之的西学教育,为严复培养了迥异于当时国人的科学精神。 他对驻英公使郭嵩焘说,“格物致知之学,寻常日用皆寓至理。深求其故,而知其用之无穷,其微妙处不可端倪,而其理实共喻也。”——万物运转皆有规律,西方富强的大厦,皆发端于对万物精细的研究之上。只有抽丝剥茧,探索本源,才能打破自以为是的虚妄满足,和经验主义不求甚解的混沌懵懂,从而穷尽事理。 社会治乱,自然也有理可循。 在英国,严复的专业成绩并不突出,甚至没有上海军舰艇实习,却对西方社会背后的“通理公例”大感兴趣。他去法院旁听审判,归来后几天都怅然若失,觉得列强之所以富强,完备的司法体制就是原因之一;他陪郭嵩焘去巴黎等城市考察市政,觉得到处井井有条,这是因为西方“合亿兆之私以为公”,人民自然像爱家一样来爱城市。 反观中国,当时不少人还依然迷恋着“天不变,道亦不变”的虚妄教条。统治者对于“通理公例”依旧视而不见。 甲午年那场可怕的祸事后,严复得到了英国人赫胥黎的演讲《进化论与伦理学》全文,并着手翻译“进化论”的部分,定名为《天演论》。他在书中说“吾党生于今日,所可知者,世道必进,后胜于今而已”。畏难苟安,只能亡国灭种。 实际上,他只是在将“敬畏”之心,植入每个人的胸中。 1898年6月,《天演论》的出版引起全国轰动。康有为看过书稿之后,称严复是“中国西学第一”,桐城派大家吴汝纶看过后,将得此书视为“刘备得荆州”。有小学教师直接以此书为课本。还有一个叫胡洪骍的孩子,取“适者生存”之意,为自己改了名,从此叫做胡适。 世纪末的动荡中国,严复用《天演论》告诉人们,唯一不变的,唯有变化本身。这种变化绝非治乱之间的简单循环,而是一路前行,不可遏抑。 不求速成 1898年的9月,因为戊戌变法的失败而秋风萧杀。 此前,当维新派们手执《天演论》高歌猛进时,严复本人却在这场运动中保持了若即若离的姿态。 一次耐人寻味的对话发生在9月14日。严复被光绪皇帝诏令觐见。当时,年轻的皇帝迫不及待地问他,应该变什么法才好?严复回答,请皇帝去外国走一走,以联各国之欢,并到中国各处,以结百姓之心。两人并没有谈及实质性的内容。 非但如此,对于主张迅猛变革的维新派,严复后来更指责道“轻举妄动、虑事不周、上负其君,下累其友”。 尽管身为进化论的盗火者,但在社会变革一念上,严复从来不是一个激进者。他常引用英国“社会达尔文主义之父”斯宾塞的一个论断:“民之可化,至于无穷,惟不可期以之骤。”以为进化过程和轨迹由客观环境决定。他反复强调,当今中国最需要的,是“鼓民力”,“开民智”,“新民德”,将百姓从几千年的蒙昧渊蔽中拉出来。倘若在中国已成病夫的情况下,用药太猛,只能让情况更加恶化,导致速死。这个道理,在一个情绪渐趋激烈的社会里,不是每个人都会理解。 1905年,严复与孙中山在英国进行了一次历史性的会见。他对革命党领袖再次重申,在时机尚未成熟时革命,“害之除于甲者,将见于乙,泯于丙者,将发于丁”。孙中山不认同,说先生是思想家,我是实行家。 两人继续在一条截然不同的道路上前行。孙中山在海外奔波为革命筹款,试图毕其功于一役,严复则持重于启蒙的事业,此时的他是以西学东渐的摆渡者身份出现在人们面前的。戊戌维新之后,他陆续翻译了《原富》、《穆勒名学》、《群己权界论》、《法意》等著作,为改良提供理论上的支持。 作为“教育救国”理念的践行,他于1905年受聘执教复旦公学,后来出任校长。期间,他每每亲自批阅学生的翻译作品,并聘请美国武官来学校教体操,一时传为佳话。1906年4月起,他受聘安徽高等学堂监督,一上任就大刀阔斧,一次考试就淘汰38人,弄得安庆士绅都说他手辣。碰到在作文中宣扬平等博爱思想的考生,严复又可以当场掏腰包给10块银元,事后还说,可惜女儿年纪小,不然真可以嫁给这个考生。 日拱一卒,不求速成,道路虽远,行则必至。严复相信这个道理。 政府未必如桀 严复的渐进改良主张,付之于政治制度,表现为对君主立宪的极力推崇。他曾在《群学肆言》中总结人类社会的演进之路,第一个阶段是“奴虏之于主人”,然后,是“专制之君上”,再后面,就是“有限之君权,又继之以立宪之政柄”。也就是说,分步骤地将权力还之于民,才是“天演”的必经之路,这个过程不可跳跃。 辛亥革命爆发前,严复无可避免地卷入立宪运动。1905年,他应上海青年会邀请演讲西方政治学,其演讲稿《政治讲义》,后来成为立宪运动时期影响最大的理论著作之一。1909年后,他又陆续出任宪政编查馆二等谘议官、资政院议员等职。 然而,在清政府的改革之路越走越窄时,严复又明显觉得事不可为。他在资政院会议上动不动早退,屡屡受到其他议员批评。1910年,他被清廷授予“文科进士”,却“泊然无所动”。 这种冷热相缠的感情注定是矛盾的。1911年9月底,严复应邀为中国第一首国歌《巩金瓯》填词,在清廷危亡关头,他写下的依旧是“帝国苍穹保”。 数天后的10月10日,武昌炮声一响,严复的歌词一如反语,成为了大清的殉葬品。10月30日,清廷接连颁布准开党禁、实行宪政、审议宪法等三谕,严复在给《泰晤士报》驻京记者莫理循的信中惋惜地说:“如果一个月前做到这三条之中任何一条的话,会在清帝国发生什么样的效果啊!” 1911年12月,严复作为福建省代表南下参加“南北和谈”,同行的特使唐绍仪等人一上车就把辫子剪了,严复则依旧蓄辫明志。唐绍仪在和谈中主张共和,严复大为不满,回了北京就向袁世凯告状,“唐绍仪非议和也,乃往献江山耳!” 严复其实不知道,袁世凯此时也被清廷在和谈中的暧昧态度弄得心神不宁,“民国总统”对他的吸引力已经越来越大。 有人问严复,清政府腐败至此,为何还不划清界限?他说:“今日政府未必如桀,革党未必如汤”。他自比古代的伊尹,这位商代名臣曾经五次抛弃贤君商汤,去侍奉暴君夏桀。 这句话背后,颇有“明知其不可而为之”的无奈。 事实上,严复自己也明白,“朝廷累次失大信于民”,革命军此次绝不会轻易息事宁人,形势早已不是他能够左右的了。 “天下仍须定于专制” 1912年1月1日,中华民国诞生。严复发现,当年自己对于革命后果的担忧,一一变成了现实。 革命只不过赶走了宝座上的皇帝,却没有赶走人们心中的皇帝。中国很快陷入到“新居未建,而故居已拆”的尴尬境地。民初政党林立,几乎所有人都试图逐鹿权柄,而非和衷共济。“二次革命”很快爆发,政局动荡再次引发了社会动乱。这些显然是严复所不愿看到的。 一次,严复与辜鸿铭出席同一个宴会,酒过三巡,辜鸿铭忽然说,恨不能杀二人以谢天下,有人问他这二人是谁,辜鸿铭回答是严复和林纾。他拍桌骂道:“自严复《天演论》一出,国人只知物竞天择,而不知有公理,不杀他天下将不会太平。” 严复无从置辩。 面对混乱的局面,严复几乎是冒天下之大不韪,说出了“天下仍须定于专制,不然,则秩序恢复之不能,尚富强之可岐乎?”他依然认为,中国需要有一个权威主导,徐行立宪之事,才是正途。 与此相应的是,1913年6月,严复与梁启超、林纾等人一道发起“北京孔教公会”,提倡尊孔复古,试图以此挽回混乱中的世道人心。 1915年,袁世凯称帝之心已经昭然若揭,他派杨度几次三番找严复,劝他参加其登基专用机构“筹安会”。 虽然不赞同共和体制,严复对于复辟一事还是有疑虑的。他觉得君主之威如今早已扫地,贸然复旧,只能乱上加乱。杨度劝他:“某既知共和国体无补救亡,即不宜苟安,听其流变。”又说:“此会宗旨,止于讨论国体宜否,不及其余。” 对于使命感极强的严复而言,这两句话无疑很能打动人。 第二天,人们在筹安会发起人名单上,赫然见到了严复的大名。一位进化论的盗火者,却一心回到过去,这无疑是一个天大的讽刺。 尽管严复在矛盾的心态下,并没有参加“筹安会”多少实际活动,但复辟帮凶的恶名是坐实了。天津《广智报》当时画了一幅漫画:袁世凯头戴冠冕,身披龙袍,端坐正中,四方画着四条狗,分别代表筹安会“四大将”,其中之一,便是严复。 对于“走狗”这个称号,严复苦涩道:我“狗了不狗,走也要走的”。 马相伯劝他,别人想往上爬是可以理解的,“你偌大年纪,又何必多此一举!”而严复真正想要实现的愿望,并没有多少人明白。 直到袁世凯陷入全国一片声讨时,严复依然痴心不改地认为,此时分化袁世凯的权力,修订约法,以为立宪的基础,正逢其时。袁世凯死后,回顾这段历史,他特别赞同一位传教士的见解:“袁世凯大罪不在规图帝制,在于不审始终,至于事败。” 百年后,很多人都将严复从新到旧的转身视为一种倒退,实际上,这更像是严复对两个割裂的历史时期进行接驳。 “惟适之安” 洪宪帝制结束后,严复淡出政坛。列名“筹安会”的狼狈经历,令他在晚年失去了往日呼风唤雨的影响力。 此后,他把大量的精力放在批点《庄子》上,他说,“庄生在古,则言仁义,使生今日,则当言自由、平等、博爱、民权诸学说矣。”试图从传统文化中寻找通往现代文明的因子。这其中,固然包括严复对一战时西方世界争名逐利的失望,更蕴含着毕生的经历后,一种深沉的思考。 历史学者萧功秦曾经将严复的西学东渐之旅称为“悖论”,即单项移植西方一项东西,缺少相应的生存环境则不能活,但全部移植实际上又是不可能的,犹如把牛完全变成马一般。 沿此思路,可见中国现代化的难题所在,和辛亥革命之后的共和之殇。 严复晚年的努力,就是挖掘传统,实现传统向现代的创造性转换。用斯宾塞的话说,“相其宜,动其机,培其本根,卫其成长,使其效不期而自至。” 事实上,“寻根”也成为了那一代士人在风雨之后的共同选择,他们当中包括康有为、辜鸿铭、章太炎等等。 在他们看来,过去才是孕育未来的最好载体,尽管很多人将这称为保守。 对于晚年的境遇,严复多少有些落寞。1920年他回到家乡侯官,说“还乡后,坐卧一小楼,看云听雨之外,有兴时,稍稍临池遣日……槁木死灰,唯不死而已,长此视息人间,亦何用乎?” 但是他也说,“以此却是心志恬然,委心任化。” 严复留给中国的痕迹已经足够深刻了。在他之后,既有革命者在严复早年介绍的进化论启发下,用血与火推动“进步”,又有如梁漱溟为代表的新儒家,继承严复晚年的思想,继续着接驳古今中西的尝试,辛亥往事,未完待续。 1921年10月27日,严复在福州去世。临终遗言:“须知中国不灭,旧法可损益,必不可叛。”他的墓碑上,刻着四个大字——“惟适之安”。 只要适合便好,这是严复毕生的全部智慧。 时间回到四年前。1917年,新文化运动正风靡全国,不赞同废除古文的林纾与新青年们闹得正凶。严复看过林纾的文章之后,却给他去了一封颇为耐人寻味的信,那一刻,严复似乎已经在恬然的心态中走出了人生沉浮。 他说,“革命时代,学说万千,然而施之人间,优者自存,劣者自败。” 希冀在是,来日正长。 (责任编辑:admin) |