|

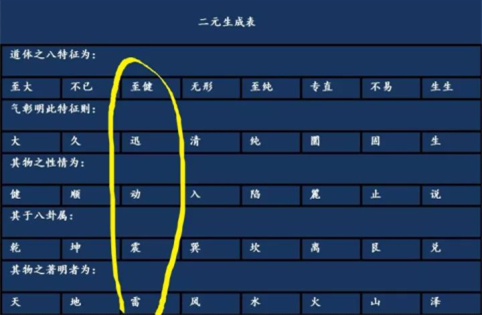

道体之健与性情之动 作者:孙奥麟 来源:原载于 “钦明书院”微信公众号 时间:孔子二五六八年岁次丁酉十月十八日丙寅 耶稣2017年12月5日  孔子以前,中国文献未见“健”字,及有六经,则唯独《周易》中有“健”字。一如前文所言,“健”单纯只是强的意思,宇内具有强度的事物无限,但万般强度的类型却不外两源,一个是力量向度的强,一个是快慢向度的强。与之相对应,在《周易》一经中,健字的所指也析为两途而并行不悖——一者是形容物之性情的健,当以“健”字形容物之性情时,它唯指一物有力,如“乾,健也”、“内健而外顺”之类,凡此在“至大”一节中已经详加说明。除了形容物之性情的健,还有一个专门形容物之特征的健,当形容物之特征时,健字则指一物作用的迅疾程度,亦即就此物的快慢而言,如日常所谓“健步如飞”之类,这一路义理,将在此节详说。 经籍中,以健字形容一物的快慢程度,譬如人所熟知的“天行健,君子以自强不息”一句即是。于此一句,宜于注意到孔子之所以不说“天健”、“天体健”而必说“天行健”,那么此处的“健”便一定不指天之本体,而是就天之作用为言——天之行是一种动态,而一种动态的强度只能是其迅疾程度。天之为物,其大无外,其性情自然也是健,然而,尽管天确然是个极有力量的存在,这一性情却不是人能见闻感测的存在,它可以被人获得,却不能通过直接效法来获得,一如人不能绕过那些具体的言行举止直接学习某人的性格——欲求性情之健,唯须在一个“大”字上用力。天之性情不能直接效法,天之特征却是人皆仰之,斗转星移、昼夜更迭、阴晴雨雪、光影流连,凡此莫不有一种直观可见的迅疾在焉,君子仰观天行之迅疾,于是效之以自强;仰观天行之不已,于是效之以不息。  《周易》中又有“夫乾,天下之至健也”一句。深味斯言,则此处“至健”所形容的也是特征之健而非性情之健,是迅疾之健而非力量之健。 一如前面章节所言,此句中的“夫”是特指之意而非发语词,“夫乾”犹言“斯乾”,意若“那个乾象之物”,这个乾象之物则是乾元而已。何以肯定此处的“夫乾”必指道体?因为君、父、龙、马之类形下的乾象之物是无限的,人类作为一种有限的存在,永远不可能认定某一形下之物就是天下之至健的存在。一物存在而非形下,那它便只能是形上之物,孔子说出一个“天下之至健”的存在,这一知识便不由闻见中得来,而是在博闻多识中即物穷理,是由器之知识而上达乎道之知识——形下万物无时不有其作用,其作用也皆有个快慢的面向,既然万物都因为气对道体的效法而有,或者说万物无不可以看作许多具体而微的道体,那么道体自身的作用也必有一个快慢向度。 若自道学角度俯瞰万物,则道体既有其作用,这作用便必有一个快慢向度,这一向度本身也是道体的特征之一,道体之作用一定是宇内最为迅疾的运动,因为形下世界一切可能的快慢特征都是对这一特征的彰显而来,所以唯有道体才当得起“至健”二字。道体至健,气对这个至健的彰显却必定要受所值材质的拘蔽,加之形下世界的作用又不能免除种种阻力的影响,所以形下众物的迅疾程度可以无限接近道体的迅疾程度,却永远不可能等同或者超越它。 或有人说:“经文言‘天行健’,尚且可以知道这个“健”不是形容天之体,而是形容天之用,而此处经文却只说“夫乾,天下之至健也”,“夫乾”固然指道体,但如何确定这个“至健”不是指道体的力量,而是就道体作用之快慢而言?” 始终宜于区分清楚的是,力量层面的健乃是一种性情,它永远是形下众物因彰显道体至大特征而具有的东西,非止性情之健是如此,八性情也都是物所独具的的存在。物是如此,道则不同,道体唯有八个特征而已,也正因为这八个特征,形下之物才尽皆呈现出八种特征和八种性情。道体是万物的本性,道体自身却是个无本性的存在,形而上之道没有力量,若要道体有力量,除非还有更上一物充当道体的本性。然而道体已经是穷本极源的存在,并无一物为其本性,它自己也不是自己的本性,它只是具足八特征而自成自遂于形上世界。能理解这一层,则自然能明白孔子说“夫乾,天下之至健也”时,“至健”是单指道体作用的迅疾程度而言。 儒家学者或容易有一种误会,因为意识到气离道则无法自动,便以为形下世界之动是受形上之道的推荡、鼓舞或者裹挟而动,继而推定道体当是一个力量绝大、大到足以运转宇宙的存在,及见夫子言“夫乾,天下之至健也”,便将道体理解为天下至为有力的存在上去了。这样的理解乍看顺当,其实仍有一大漏洞——道与气固然是互寓其宅,但形上之物自是形上之物,形下之物自是形下之物,道气两界何尝有施力受力的地方?一似手影永远拈不起书页,道体即便真有绝大力量,它也无处施展,绝无挟气而动的可能。 气无力自动,道亦无力动气,那么万物的动因何在?一如前面章节所言,万物之动,确然是道使之动,却又不是道出力使之动。形上之道只是兀自存在、兀自作用,形下之气只是一味以自身去效法它,因此,万物便无不因彰明道体的动态而具备了自身的动态。在道气关系中,道体要费一毫力量,便不是“德行恒易”、不是“乾以易知”、不是“易简而天下之理得”的那个道体。此中的道理,在形下世界中也每每可见,一如北极星看似在运转天幕,然而它并不曾真的出力去运转什么,只是“居其所而众星共之”;在人事,则如孔子论舜帝之政,言:“夫何为哉?恭己正南面而已矣”,舜帝也只是自成自遂,天下人便自然去观瞻效法。握发吐哺、鞠躬尽瘁是臣子之事,为人君则唯患自身不正而已,事必躬亲、苦心极力,绝不会成就一种最理想的政治。这便是乾坤之大义。 道体无力量,也无需力量,因此它不是自然界的“第一推动力”,物理学家也永远找不到“第一推动力”——才说第一,便不是出力办事的那个;才说有力,便不是首出庶物的那个。在形下世界中寻觅一物以充当世界的动因,这等于默认了运动只是物与物之间的关系而不是物的一部分,而宇内所有的动态都是被某种第一推动力动的,这种思路是行不通的。 或有人问:“依照物理学的说法,运动的定义,乃是一物相对自身或另一物发生位置的改变。这也就是说,必定有参照物在场,才能说此物是否在运动、其速度或大或小——倘若没有参照物,一物动与不动、速度大小都无从说起。观所论,却似乎不将运动与速度看作物与物之间的关系,反而以为二者是不系于外物的存在,这种见解,总觉与常识不符。” 道学的运动观确实与今日运动学常识不符,然而不妨细思,物若不各有其自发的运动,何以指二物便必有相对运动可观?运动是物的运动,要知道运动的本质,先要知道物是什么,所谓物,必定是气彰显了道体不已、至健两个特征的存在,这也就是说,才有一物,它就包含着作用时间的长短与作用强度的快慢这两个向度,裁掉这这持久度与迅疾度,物便不能存在。 除此之外,“运动不能离开参照物”这一说法也不正确,只当说“对运动的描述不能离开参照物”。于物而言,运动虽然是自发的,对一物之运动的观测却永远是相对的,亦即必定系于参照物,因为即便把所有的参照物都挪开,观察者自身也在场,其运动也仍将以人的视域为参照。离开参照物,我们无法确定一物是否在运动、无法知道其运动是快是慢,然而,这也只是人们无法观测而已,此物运动与否、运动快慢并不会因此而稍受影响。 人或又问:“说运动自身就是物的一部分而不系于外物,那么,不取参照物,此物之运动的速度该如何测得?若不能测得其速度,又如何可以说众物之作用有快慢之别?” 之所以不用“速度”一词而必以“快慢”或者“迅疾程度”来形容物之自发作用的强度,因为“快慢”与“速度”这两个词在日常语言中虽然常常混用,但二者的本指却始终是不同的。速度是个纯粹的物理学概念,它只是依某个参照物而为运动之物测得的一个数值,也就是说,人才要去测一物的速度,便须有参照物在,才有参照物在,所测得的速度便不是此物自身的速度而是此物与参照物之间的相对速度。其次,一物之运动在不同的参照物下便可以测出不同的速度,依运动学,当描述运动时,参照物又是可以任意选取的,这也决定了速度不可以直接描述一物自发作用的快慢。“速度”是如此,“快慢”、“迅疾程度”之类则不然,它们不是一些数值也不系于任何参照物,它们只是一种比较性的形容词,用来形容众物间运动强度的差异。 虽然物之运动的强度并没有一个确定不易的速度可测,但要区分万物之间的快慢差异,我们仍需要观测速度,只不过先要指定共同的参照物,以同一参照物为参照时,速度大者其作用便快,速度小者其作用便慢,比较速度大小,便能区分众物的快慢差异。譬如赛跑,当以地面为参照物时,每个运动员都有一个速度,其中最能彰明道体至健特征的运动员必定速度最大,因此便可以说他是最快的;及改变参照物,以其中某个运动员为参照物时,相较之前所测的速度,则各人的速度一齐变小了,然而仍不妨其中最能彰明道体至健特征的运动员最快。由此则可以说,当指定参照物时,速度大者作用恒快,速度小者速度恒慢。 一物若大段彰明道体的至健特征,其物的作用便必定迅疾,在同样的作用时间之内,其作用更加旺盛,其作用的效验也更加昭著。 土石之类是造物中的低级者,其类往往只有扩散作用,其作用的缓急也是各自不同,虽然不易为人眼所见到,然而皆可以通过仪器测得。植物则大抵动态持久却作用迟缓,竹子、藤蔓之类能在一年间生长数米,是草木之中较能彰明道体之至健的存在;动物界中,猎豹、狮虎之类行动迅疾,其耐力却不甚持久,之所以如此,是因为其物对道体不已特征的彰显较少,对道体至健特征的彰显得较多;反之,大象、骆驼之类行动迟缓,其耐力却强,这则是其物对道体不已特征的彰显较多,比对道体至之健特征的彰显较少使然;至于大雁、狼、马之类速度快,耐力亦强,这是因为它们在道体不已、之健两个特征上都得到了较为充分的彰显。就人体而言,则人的运动也有爆发力和耐力两个向度,人体对道体至健特征彰显得充分,则其爆发力强;对道体不已特征彰显得充分,则其耐力强。 《周易》言:“震,动也”。一物的作用越快,则其物的性情之动便越凸显于其它性情。万物无不具备“动”这一性情,作为性情的“动”不是与静相对的动,因为与静相对的动不是一种性情,而是一种特征,所以,前儒在注解《周易》时,多将性情之“动”解为“善动”——说一物性情为动,只是说此物善于动,这是极有见地的。其实,八性情中除健、顺,其余六种性情都须在前面加一“善”字才更易为后人所理解,动、入、陷、麗、止、说就是善于动、善于入、善于陷、善于麗、善于止、善于说。又须注意的是,善动不是好动,好动只是一物常常要动,然而其运动未必迅疾。说一物的性情善动,它也未必时时要动,只是每动皆善,能得其志。譬如马驹可谓好动,然而其动作的迅疾程度却远不及大马,后者的性情才更善动。 防风打火机的火焰比普通打火机的火焰更迅速,可以说前者的性情更善动;一壶热水比一壶冷水的运动更迅速,可以说热水的性情更为善动。跑车之于货车、机关枪之于步枪、风扇的最高档与最低档、高配置的电脑之于老旧的电脑,前者的性情之动皆更为凸显。在人群之中,则性情善动者犹“静若处子,动若脱兔”、“不飞则已,一飞冲天;不鸣则已、一鸣惊人”之人。 就人心而言,人心的性情之动越是凸显,其作用便越是快过常人,其人亦必定是才思敏捷之人。观《论语》,孔门高足之颖悟者,当首推颜子与子贡,孔子亦常以二人相提并论,然而子贡自谓闻一以知二,颜子却能闻一以知十,此中的差距,与其说是二人见识多寡的不同,不如说是二人反应快慢的不同。一如一目两行与一目十行的差别,孔子才说一个道理,子贡便能举出两件实事与之对应,颜子心下却一时涌出十件来。颜子、子贡是孔门之先进,孔门另有两位后进,孔子谓之“柴也愚,参也鲁”的高柴与曾子,愚与鲁相似,然而亦自有区别,愚者是因不开窍而想不通,是百思不得其解者;鲁者是能想得通却反应慢,必百思然后能得其解者——人之鲁钝,便是一心不甚善动使然。曾子早年是个鲁钝之人,然而其人能够人十几百、人百几千地用功不辍,学问自许多顿挫与滞塞中得来,所得便皆实,故而曾子晚年的所造仍极高,如《大戴礼记》中弟子问是否是天圆地方,曾子应之曰:“如诚天圆而地方,则是四角之不掩也”,其心之神明洞彻,早已不同凡响。 自然的造物中,性情最善动之物极多,野火飓风之类皆是,然而最昭著者则莫过于雷。今人说雷仅指闪电而言,古人说雷则往往比较宏大,指地中蓄足之阳气在春天喷薄而出的过程,这是一种无形之雷,当其发作,则冰雪消解、云行雨施、龙蛇出蛰、草木甲坼,当其时,可以说天地间无不是雷。至于烈耀破空、轰鸣激荡的闪电,这则是无形之雷的粹然可见处,是一种有形之雷。无形之雷奋迅出地,一跃在天;有形之雷之东之西,倏忽即逝,它们无不极为迅捷,其性情也无不极为善动。 (责任编辑:admin) |