|

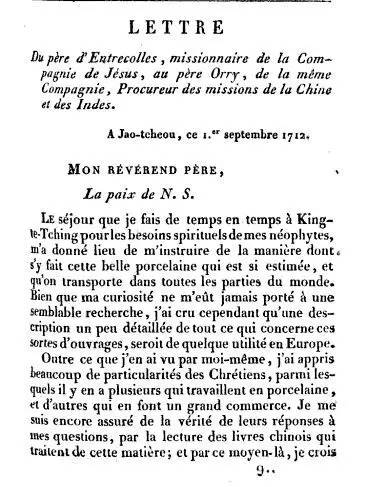

在东西方文化的交流史上,16、17世纪是一个带有童话色彩的“轻信”时代。欧洲人对中国的认知,停留在雾里看花的阶段;而随着陆上丝绸之路与海上丝绸之路源源不断传入欧洲的中国器物,满足了欧洲人对一个富足、文明、出尘世界的全部想象。 过去十年间,欧美各大奢侈品店挤满了中国人,中国人的身影出现在巴黎、伦敦、鹿特丹、纽约,购买世界顶级品牌奢侈品。据说中国人游客多的地方,买空奢侈品店是件大概率的事。中国中产阶级家庭越来越倾向于欧美奢侈品,从手包、衣物到家具,欧美各类品牌在中国人圈内攻城略地。欧美各品牌店不仅在一线、二线城市有实体店,在一些强势的三线城市也势头不减。据统计,2016年中国奢侈品消费约占全球三分之一。  在一家奢侈品商店前排队等候入场选购的人群/图片来自互联网 有经济学家将过去十年中国中产阶级的欧美奢侈品消费与上世纪八十年代日本的全球购买相比较,认为这是后工业化出口型国家的必经之路,是全球化拉平世界的后果之一,似乎很有道理。若我们的目光再次投向四个世纪前的欧美,会看到奢侈品的反向流动,即奢侈品由东亚流向欧洲的巴黎、伦敦、鹿特丹。约有三个世纪的时间,欧洲王室、新兴资产阶级着迷于东方丝绸、茶、瓷器,不顾一切地赞美来自东方的器物,当时的欧洲瓷器消费几乎全都来自中国与日本。十九世纪后期欧洲文化界对东方物品由称赞转向批评,东方器物仍吸引着西人眼光,但却逐渐成为博物馆的收藏品。 海上贸易与东方情调:欧洲人眼里的东方奢侈品  早在秦、汉时就有西人东来长安取丝进茶;唐、宋之际,便利的陆上与海上丝绸之路,让阿拉伯商人成为东西方之桥,瓷器一路向西。葡萄牙与西班牙在十五世纪末成为印度洋贸易主力,在划定的西半球贸易势力范围后,西班牙人控投制大西洋贸易,葡萄牙控制太平洋上东亚及东南亚海上运输线,将瓷器运往欧洲、美洲,甚至非洲东海岸。此时,从新世界美洲大陆流出的白银,随着西班牙、葡萄牙商人流至东亚东南亚的印度、中国、日本;而东南亚的香料,中国的丝绸、茶、瓷器,加上日本的漆器西进,得到欧洲王室青睐。当时觐见英国女王的商人,为显示自己的忠诚与得体身份,会裏着彩色丝绸过节般前往王宫,并献上贵重的东方瓷器。欧洲的王公贵族们丝绸在身,仿佛看到东方的富庶与异国情调,而满屋收藏的中国青花瓷器,明晃晃地证明西方人想象中多金、富庶、强大的东方存在。 十六世纪,东方瓷器成了欧洲上层社会的奢侈品之一。王室认为来自中国的青花瓷器要比原来的意大利-荷兰的多彩珐琅器物更能体现王宫的异国情调及王室品味。青花瓷装饰过的王宫吊顶,与案几上青花瓷花瓶、墙上青花壁纸、青花窗帘相得益彰。社交聚会上的茶具,亦追求类似青花审美,茶具上的柳叶、荷塘、仕女等图案更让王室兴奋。一种长口类似观音手持净瓶的青花瓷,在欧洲特受欢迎。这些净瓶大多在景德镇生产,葡萄牙商人通过广州及澳门的中国商人代为定购,后通过自家船队经东南亚、印度洋、地中海运到欧洲人手中。  欧洲王室的东方想象与审美多来自东方瓷器上图案,菊、莲、兰、花园代表东方的富庶与文明,仕女图亦反映东方超越凡人的道德修行,至于其他看不懂的图案,更显示出东方神秘主义的审美。神秘的东方主义始于西方对东方的误解,而瓷器上描绘出的东方式审美及东方生活习俗也刺激并调教着欧洲人东方误解与想象。 明、清易代之际,丝、茶、瓷继续成为出口欧洲之大宗。新兴的荷兰、英国、法国商人从葡萄牙手里夺过东亚及东南亚海上贸易权,继续为欧洲王室带来心仪的东方物品。法国王室用丝缎装饰身体、戏台、花园,并翻译中国戏剧及孔子著作;德国人根据耶稣会教士来信内容修建东方式花园、了解中国瓷器制作知识;英国人的心事主要在收集各类青花瓷具上。随着茶饮在欧洲的兴起,十七世纪欧洲王室成为中国瓷器最大的收集者及使用者,王室及贵族的休闲娱乐活动往往伴着一壶茶饮开始并收尾。这一时期的荷兰、英国王公贵族艺术肖像画,往往都有奢侈饮茶场景;来自东方的茶具成为这些艺术画中重要器具,长的、短的、高的、低的,长口短口,不经意的出现在画面上;东方式茶具成为王室及贵族日常生活中重要物件,从早起后第一杯茶到晚睡前的洁身,东方瓷器不离左右。瓷具上山水、桃、灵芝、松、鹤、牡丹,不仅是激发着王室的东方想象,也成为欧洲人了解东方的第一课。十八世纪欧洲动植物学家东方式的探险,其好奇心大约开始于餐桌瓷器上所见的花花草草罢。  弗朗索瓦·布歇(1703-1770):《中国花园》。布歇一生从未来过中国,却创作了不少中国主题的绘画作品。他的作品中对于中国的描绘,主要是出于想象、传闻以及外贸瓷器上的花纹。 荷兰人现身东亚之时,正处明、清易代之际,出口欧洲瓷器格局也发生变化。由于无法获取来自中国的瓷器,荷兰商人转向日本。早期流向欧洲市场的日本瓷器亦以青花图案为主,样式亦仿照中国出口瓷器;后来,他们根据荷兰货商的需要,制作了一些中国瓷器商从未做过的样式,如芥末壶、盐罐、墨碟等欧洲人屋内生活用品,色彩多,样式新。德川时期,“伊万里烧瓷”及“有田烧瓷”成为外销欧洲主力。彼时,远售至欧洲的漆器亦多来自日本,出品量虽不如瓷器,但日本漆器黑底加入描金及洒金图案,既不喧哗,亦可表现王室的雍容,成为欧洲王室收集及使用的东方奢侈品之一。与此同时,日本的刀、剑、头盔等武器亦是欧洲王室渴望的东方物品。 此时,瓷器仍是欧洲奢侈品之大宗。三个世纪的时间,仅中国约向欧洲出口了约三亿件瓷器,一年进入北欧市场的中、日瓷器约有十万余件。十七世纪末至十八世纪中期,瓷器消费者从王公贵族向商人及新兴资产阶级家庭延展。在东亚及东南亚没啥航运权的西班牙船队,利用大西洋特权将瓷器从欧洲转售至南、北美洲。近来的考古,发现十七世纪加利福尼亚的印第安人曾用瓷器碎片做成长矛前的矛头,可见东亚外销瓷所达之地理广度,这个时期荷兰及英国东印度公司是东亚及东南亚海上贸易的主力。十八世纪末,建国不久的美国东海岸的商人们开始摆脱欧洲定购东方器物的传统,转向广州直接进货。1789年第一只前往中国的美国“皇后号”,用大量的威斯康星花旗参、康涅狄克州的木材与兽皮带回大量中国瓷器回美国。今天美国东海岸的公、私博物馆,仍可见十九世纪前外销中国瓷器通过欧洲或通过美洲漂洋过海来到北美。 技术、重改、误读、“山寨” 十七、十八世纪的瓷器利润高,全球市场大,欧洲人特喜欢,为啥欧洲人不能自己生产获利呢?两个字:技术。东方瓷器轻薄,色彩亮丽,样式多变,还易于清洁。亮丽的景德镇瓷器与选土、捏胎、上釉、起窑、烧窑等程序密切相关,一切都以技术为支持。景德镇是当时的世界瓷器加工厂,年产量达三十多万件,全世界只此一地。据法国耶稣会教士殷弘旭(François Xavier d'Entrecolles,1661-1741)的《瓷都见闻录》记载,景德镇常年有来自日本、东南亚、欧洲各地订货商;殷弘旭在当地庙碑上看到本地人骄傲写道:“镇上的瓷窑制作官瓷贡品,从京城来催货的官差络绎不绝,商人的生意蒸蒸日上。”殷在镇上走一圈,发现镇上小店林立,官方瓷器市场管理很严,拿到执照才可营运,违者不仅失去经营权,甚至有牢狱之灾;但几步路之外,处处是瓷器跳蚤市场,价格自由,任人挑选,而样式之多远超官市;络绎不绝的挑夫们扛着成担的瓷器,在熙熙攘攘的狭窄街道上进进出出,却行走自如,不见任何闪失。这种官、私两重市场,严罚与宽松并存的治理,让远来的殷弘旭非常诧异,记之于笔端,并转告于万里之遥的欧洲人。 景德镇瓷器虽好,但不是照着欧洲的厨房及日常生活设计出来的。十八世纪伊始,英国人开始按照自己室内需要订制瓷器,船形酱盘、剃须盘、茶壶内瓷过滤网、假发架、像框架、刀叉架、烤盘出现在英国人的订单中。景德镇工匠从未见过此类物品,但仍按订单图示生产出来交货。此外,欧洲人收到瓷件后,还会自己改造,让其更适合自己的日常生活。荷兰人将青瓷花瓶改成痰盂,后再回转到中国;英国人在冰酒器外加上木框木架,并留下小孔,以便冰水外流。若是景德镇工匠此时来到欧洲,见到改进之瓷器,会不会猜到这些瓷器曾出自自己之手?  萨里汉姆庄园中标志性的中国茶壶(1650-1670)。这只中国漳州出产的白瓷茶壶,经由欧洲工匠之手加入了镀银支架,始终安放在公爵夫人私人房间的茶几之上。 殷弘旭在景德镇看到无所不能的巧匠,只要有定制样式或图案,当地的师傅便会转身捏出模子。丹麦的双耳啤酒杯、维也纳模水晶花瓶、法国心形杯等,中国人日常生活中不见不用之器,景德镇师傅们都会在最短时间打磨出来交货。殷注意到工匠们不仅会快速出清西方定单,也会根据西周青铜器、唐宋金银器,或者同时代的石器、漆器、玉器、竹器等样式打造出惟妙惟肖的复古瓷器样品。“圆的、葫芦样、壶状的、壳形的,惟妙惟肖,没有一样不似原样”。有些瓷器图案还借用了锦缎图案及色彩,后来丝织业也曾把青花瓷中柳叶图印制至丝锦缎上,欧洲人常用之做窗帘。 可惜的是,工匠们的巧手及技艺并不能保证其应有的收益,有时更让他们有切肤之痛。彼时,没有任何地方能比景德镇更能快速适应市场,根据市场需要做出调整,并根据市场定购生产各类的仿制品;但欧洲市场流行式样变化多,式样一年一样,而这并不能及时送达远方的景德镇。大家还在拼命生产前一年样式,忽然间订单就没有了,辛辛苦苦一年的全泡汤。殷弘旭注意到千万家制瓷,有幸发达不过一家,其他的都是为他人做嫁妆,但仍会苦苦挣扎,冥冥之中期待某一天也挣上足够的钱,开上一间自家的瓷器店。  殷弘旭于1712年所写的有关中国瓷器制作的信件。这些信件后来被结集出版,即《瓷都见闻录》 殷弘旭是最早向欧洲人介绍中国各类工艺的西方人。除瓷器外,宫花、蚕丝以及种痘的知识,他都有兴趣向欧洲介绍。他曾生活在景德镇七年,一面传福音,一面了解景德镇的瓷器制作工序,从选土、上釉、烧釉,用油灰、面筋、桑葚汁修改小错等工技都记录下来。殷还记录下景德镇细密的分工及灵活的生产方式,会根据大小订单批量化生产;殷通过长信件,将景德镇的瓷器生产知识介绍给欧洲的陶瓷生产商,后被辑集出版成《瓷都见闻录》,成为欧洲瓷器商了解景德镇瓷器生产的重要途径。 殷弘旭在景德镇工匠们的烧窑内看到了亚当·斯密所说的细密分工。第一次烧窑约有二十人工作,有人用竹管吹釉,有人用色彩上釉;根据订单要求,上一道还是上十道,殷弘旭见识过上十八道釉的作坊;而打磨、上色、上釉或釉下的工序,需要工匠近七十人;瓷器上一株菊花,花瓣一人画,花径是一人,整体修饰又是一人;若是多幅瓷画,一人画花鸟,第二人画山水,第三人书字,分工极为细致明确。亚当·斯密说一根针需要十八道工序分工,才能提高生产率,创造效率;景德镇的分工及组织模式与之相比,有过之而无不及。高超技艺术、精细分工、加上生产规模及组织形式,让景德镇成为全球瓷器制作的发动机。  出口到欧洲的青花瓷。上面描绘着欧洲的景色,并用法语写着“德昭万古,天地同常”。1690-1700 景德镇师傅手再巧,订单说明再仔细,亦有他们不熟悉之事。今天,人们可以在欧洲各地博物馆陈列的外销瓷中看到类似鸟的海豚、胡言乱语的拉丁文警句、挂着花冠而非十字架的耶稣基督、色彩错乱则更常有发生,难怪今天有欧洲外销瓷质地不佳之叹。究其缘由,误读而非技术本身造就了这些出口瓷错误,有趣的是,今天这些错误本身变成了出口瓷的特色,价值高于不出错的正品。 东、西方对图案与书画认识不同,也造成出口瓷在东、西方两地不同的认识。西人画中,王子、公主身着薄纱,隐喻其接近天使的纯真,但景德镇工匠们对袒胸露背的王子、公主们图片颇感滑稽,想不到尊贵之人如何有不顾衣冠之礼;基督教图画中女圣使徒身着多层衣裙外加各类丝绸披纱,在工匠看来,类似中国地方戏中女子穿着,毫无尊贵可言。反之,西欧人认为色彩、色块重于图画本身,不解中国瓷器为何总以人或物为主题,甚至人与物同框;西人还认为东方画匠不懂人体比例,不懂比例带来的美感,失去比例的瓷器人物在西人眼里确实神秘,但不具有美感。十七世纪后期,欧洲人更多地介入瓷器设计,除了收到瓷器后按自己方式改进外,也开始自己设计图案供给本地生产。当时,市场上按欧洲人设计的图案而生产出来的瓷器,要比中国图案的瓷器贵两倍。  绘有欧洲基督教场景的中国出口瓷器。1725-1735 景德镇工匠会误读、误解西人及其图画,景德镇瓷器也会误解、误用于欧洲。十八世纪一法国廷臣收到来自景德镇的瓷盘,花面上一条鲤鱼游在花园边小溪之中,这是中国人喻义科举高中之意,在法国人看来,此图是向路易十五的情妇庞巴度致意;在荷兰人看来,图中之鱼意味此盘为装鱼之用,而一个世纪后,此图案成为宾夕法利亚一家渔业公司大路货酒杯的图案。同时代的景德镇发展了一套出口瓷器的图案模式,牡丹、柳树、鱼或鸟、草篱、假山、亭阁是茶具常见后花园主题,即今天“柳树风”(Willow Pattern)瓷器,间或加入仕女或士子,成为外销瓷常见主题。  柳树风(Willow Pattern)瓷器。瑞典 十八世纪末,欧洲工匠们借鉴获取的东方制瓷知识,开始“山寨”来自中国与日本的瓷器。大多数的“山寨”与模仿是介于有意与无意间,既不是完全“山寨”东方,亦不是完全有意照模,而是走了一条中间道路,既结合了欧洲本地文化及艺术传统,又加入东方元素,即后来风靡欧洲的“中国风”系列,即受真正的中国元素及“山寨”中国元素影响的十八世纪兴起的欧洲艺术,是一种混合风。 此外,欧洲此时的艺术风格亦受日本南宗画及日本漆器影响。如茶具及托盘的边,修以南宗画及漆器上所见纹饰,而中间的画面配以王室及贵族生活场景。青花碟往往以道家象征长寿的桃花、灵芝、菊为装饰,尽管设计者及使用者们并不了解这些含义,但并不影响其审美,相反道教长寿成仙的概念迎合了此时欧洲神秘主义,让中国器物更加流行。有些壁纸及箱柜上以东方花卉如柳、莲、菊、兰纹饰为基调,而将中间的东方美人换成西方人物,亦受市场欢迎。  东方奢侈风同样影响到了当时正努力向欧洲(主要是法国)学习的斯拉夫人国家。图为俄罗斯奥拉宁鲍姆宫(Palace of Oranienbaum)中的一间中国沙龙室。1762-1868 构图上,东亚艺术中不讲究对称、比例、透视等技法,但亦有特定的空间虚实定位,而“山寨”的瓷器中美人、花草会随意安放,风景有时会堆砌在一起。但大多数情况下,而欧洲的仿制者会将对称及透视技法引入自己的设计中,这点在丝织物的设计中最为明显,很多几何图案代替了中国丝织品中牡丹、荷花图案;瓷器的边缘用“寿”字为纹饰;壁纸的边缘以东方花卉,明显是对中国瓷器的“山寨”。 西人不但对东方瓷的“山寨”,亦有对东方瓷技术的“山寨”。十八世纪初,欧洲各国开始试用不同材料与各种方法试制东方瓷,荷兰德尔夫瓷仿造青花瓷;德国的伯特格尔找到紫砂土,做成宜兴紫砂壶,称之为红陶,后建立梅森瓷厂,专意于硬质瓷烧制,硬质瓷又有梅森瓷之称;此后英法也致力于东方瓷试制,直到骨瓷出现,瓷器“山寨”渐渐停顿。随着越来越多欧洲本地瓷生产技术的成熟,十九世纪欧洲东方外来瓷的定购及收集次第减少。 瓷器中的性别和阶级  十七世纪末的欧洲,中国瓷消费主要由英国王室带动,彼时的英国女王玛丽引导了英王室的中国瓷收藏与使用,女王的卧室、化妆间、会客厅摆满青花瓷。工业革命后,中国瓷器消费亦从王室走向新兴的资产阶级城市家庭。丝绸价格昂贵,且并非生活必需品,一般家庭难以享用,而瓷器既可以摆设,亦是日常生活必需品。工业革命也带来英国人饮食之变革,随着肉类蛋白摄入量增加,饮茶成为英人重要生活之日常,中国瓷茶具亦进入普通人家。 夸张一点说,工业革命后,随着英人生活水准提高,伦敦地区人人都爱中国瓷,家家都有中国瓷,并非臆造。其中英国女性是中国瓷消费的主力,上至王室,下至普通中产,都集有中国瓷。贵族家庭中,母亲带着孩子徜徉于青花瓷装饰的家庭图书馆或者后花园的阳台上;普通之家,妻子们用中国瓷为家人准备茶点,家庭中瓷器是点缀之物,亦可联系家庭感情。工业革命推动了英国城市中的核心家庭,远离家乡的丈夫出外成为自由出卖自身知识或力气的劳动者,而远离乡村或家庭的女性,通过对家庭内部的打理支撑着新的核心家庭。没有地种、没有线可纺的家庭女性通过打理家庭后院、制作茶点、购置家居、一步步经营着自己城中之家并重新调整自己在家庭及社会中的地位。茶点、茶具以及对中国瓷的收集与使用,因帮助女性融入新兴城市生活,而成为维多利亚时期女性们体现自己社会身份与地位的重要器物。  喝茶的女人。可以看到桌上摆放的中国瓷器。1725-1735 城市中女性,特别出身富有家庭之女性,亦利用茶饮机会发展家庭之外的女性友谊。女性作者茶饮时,会讨论相互的作品,传递城中社会新闻,相互支持着各自写作如小说、诗作的发表。这一时期英国女性作家的境况与明末清初“蕉园”女性作者的生活状态非常相似,女性虽局限于闺阁之内,但写作让女性突破闺阁之限。虽然在婚姻态度上,英国女性作者与明、清女性相当不同,但英国女性作家在茶饮上的相聚与写作与一个世纪前明、清女性在花园中写诗、饮茶、雅聚而建立的女性写作圈非常相似。而茶具上花园中仕女雅集的场面,是否也让享用茶聚的英伦女性想起自己类似的身份? 仕女雅集的花园画面,在明、清男性文人看来,体现了女性与自然的水乳交融,画中的女性从身份上与自己处于同一阶级背景,他们诗作所写的夫妻之情、家庭之乐,体现了自己价值观的延伸;而女性诗作之简单用字,不会被看成浅显,相反远比男性遣词造句来得更真切、自然,体现了女性接近自然的天性;至于女性诗作中的悲伤之音,遭遇之莫名离别之情,也被男性理解成类似于自己政治之不公、怀才之不遇。所以明、清之际,才女之诗及茶会雅集大多受到男性文人的支持,有些丈夫或兄弟还会加入闺阁联诗、雅集以及茶聚活动。  威廉·贺加斯(William Hogarth):《婚礼》。1743-1745 十八世纪英国女性的茶聚,对男性而言却有不同的含义:一部分男性因女性准备了茶饮、女性是茶饮的热烈参与者,而将茶饮性别化,看成是女性的空间。雕版画家威廉·贺加斯(William Hogarth)则将茶聚中所用茶具等同于茶聚中的女性,同样美丽,同样脆弱,同样会引起人们的各种欲望。美丽的茶具用得越多,茶聚的次数越多,破碎的几率越高,而热衷茶聚的女性越美丽,危险性则越大。在其版画《茶桌》中,贺加斯将茶饮画成女性传播是非之地,而在版画《婚礼》中,他将画中饮茶之丈夫画成无所事事、慵懒之形象,而将妻子画成放纵、贪婪之角色;将茶饮与放纵及无所事事联系起来的并非只有贺加斯,而是相当普遍现象。而对茶饮的负面看法,也影响着英人对东方瓷器的看法。当女王、贵族、富商被青花瓷吸引,贺加斯却认为外来瓷器抢走本国艺术家的物件,让英国人的审美观屈从于东方,而这些东方物件,在他看来,没有美感,没有几何图形的基本训练,只是杂乱无章的堆砌而已。贺加斯对中国瓷的态度,反映了早期英国艺术家对中国瓷器的民族主义态度,但其影响在当时的英国相当有限,欧洲对东方瓷态整体转变要等到半个世纪他们自己的瓷器发展起来之后。  东方品位的渐行渐远 十八世纪中国器物横扫欧洲,茶成为流行饮品后,更带动欧洲茶具的消费;中式茶桌、中国家具、墙纸、丝缎、建筑出现在王宫中、家中、花园中,无人能挑战中式器物的合理性及审美趣味。贺加斯的诘问更多是本国艺术家受中式器物挤压而产生的民族主义式的反弹,但现实生活中,中式审美及品味主导一切。相应地,欧洲人对中国器物的信心,也带动了欧洲知识界对中国思想的信心,一切与中国相关的文化及历史都值得欧洲学习,儒家的学说也成为法国理性启蒙运动的灵感之源。  位于德国慕尼黑的“中国塔”。这是德国人按照自己对中国木塔的想象建成的塔,建造于1789-1790年。塔的设计和制作全凭着一张画完成的。而类似靠想象建造的“中国建筑”,在欧洲还有许多。 对中国器物的追从及中国文化的推崇出于目的性的误读与误解,而误读与误解却引导了十八世纪上半叶欧洲人对中国器物的传播。十八世纪的“中国风”对欧洲艺术的影响不言而喻,“中国风”的出现是中国器具在欧洲发展的顶峰。在此基础上,欧洲人模仿中国器物设计瓷器、花园、建筑,“中国风”与“歌特风”成为欧洲人批评中世纪精致繁复“洛可可风”。英国人用这两种异国情调批判传统定势审美,极力强调自然、简洁以及不规则对于艺术及建筑的重要性。“洒脱无奇”的山水风格及花园布置被音译成“SHARAWAGGI”,成为一外来英文词汇。艺术家及美学家们追求“中国风”与“歌特风”的东西审美的结合,替代建筑及艺术上的传统审美。 “歌特风”在欧洲影响持续至十九世纪,而中国风则在十八世纪下半叶渐弱。欧洲出现了对“中国风”的批评之声,法国理性运动的启蒙者发现自己对仁政的儒家理论是一种偏见与误读,仁政下的东方等级制度与法国王权无二;英国人对中式瓷器的热情在骨瓷发明后渐落,而东、西方结合的艺术风格追求变成仅对“歌特风”的追求;尽管十九世纪英式花园仍夹杂着“洒脱无奇”的“中国风”,但没人再愿提起“中国风”,相反同时代的文化学者、史学家称东方的艺术千年未变,处于停顿状态;而相反,西方艺术及审美却发展迅猛,理应成为欧洲的新风尚。随着“日不落帝国”的兴起,追求纯英国式及法国式的民族主义式审美成了十九世纪欧洲的主流,而主张融合东西方审美趣味的“中国风”则销声匿迹。 十九世纪欧洲对“中国风”的拒绝与隔离有政治原因,如民族主义的成见,亦有审美认识上的变化,更多的是中欧关系的变化。十七世纪中国器物进入欧洲时,欧洲正处于文艺复兴末期,从未见过中国瓷的欧洲人惊艳东方瓷的光滑温润、清脆,事实上欧洲人所见到的青花瓷在明末、清初的中国也是受欢迎的新产品,这些欧洲人在本身艺术传统中未见到的新鲜事物,对明、清青花瓷、柳树风的追捧,是对异国风情的好奇心。今天国人对西方手包的推崇类似,是国人对与本国艺术传统、审美趣味不同的西方当代设计的好奇心。 十八世纪中期“中国风”在欧洲达至顶峰,中国元素混杂于瓷器图案、家居设计、花园建筑风格中。欧洲人的“中国风”并非单纯模仿与“山寨”中国瓷、中国花园、中式建筑,相反是将“中国风”杂糅入自己的审美习惯与趣味中。 十八世纪末随着工业革命的兴起,东西方的关系发生质的变化,这些欧洲人来到中国,发现中国并不是他们想象中的桃花源,也不再被看成是富庶与文明之地;相反,中国成为静止的东方社会的样板,欧洲人想摆脱与中国有关的任何想象,《瓷都见闻录》渐渐让人遗忘,虽然中国器物的发展从未停止过。 (责任编辑:admin) |