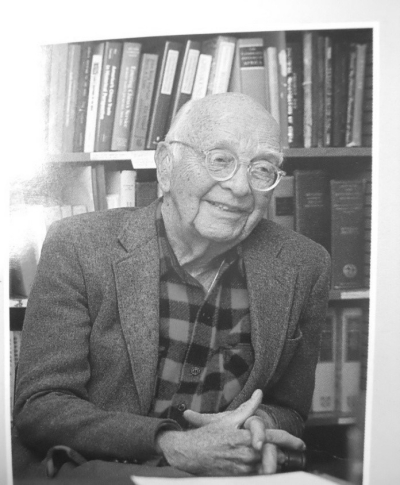

1990年6月,费正清在哈佛大学最后的留影 费正清为何对于鸦片战争研究如此感兴趣,我们在他专为指导的第一篇博士论文撰写的前言中可以找到答案。他认为:“1842年英国与满清签订的南京条约,预示着一个不平等条约的世纪来临。它标志着一个完整的中西关系的时代。1842年到1942年这个世纪,是中国人民的近代史时期。奇怪的是,它只受到少数中西方学者的认真研究。”“鸦片贸易是19世纪的一件大事,历史学家迟早都应该分析其原因、活动和影响。它同中外关系的各个方面——商业、政治和文化关系息息相关,因此它的具体情节迟早也应该通这个时期所有其他方面一样考订出来,并把两者之间的关系阐述清楚。” 费正清(1907-1991)是美国哈佛大学终身教授,美国最负盛名的中国问题观察家,哈佛东亚研究中心创始人。他生前曾历任美国远东协会副主席、亚洲协会主席、历史学会主席、东亚研究理事会主席等重要职务,还曾是美国政府雇员、社会活动家、中美关系政策顾问。费正清致力于中国问题研究长达50年,他曾经主持编写过一套15卷容量的《剑桥中国史》。从他进入牛津大学直到他1991年去世,其著作绝大部分都是论述中国问题的。在他漫长的学术生涯中虽然毁誉交加,但就其崇高的学术地位及巨大的影响力而言,在西方学术界诸贤中,依然无人能与之比肩。 目前,国内学者虽然对于他的学术成就做过大量研究,但是关于他对中国鸦片战争方面的研究,仅见到有学者提及他早年发表的第一篇学术论文涉及到这一问题,后来他指导邓嗣禹、张馨保两位博士研究生,相继开展这一课题研究的成果未见报道。这两位学者以博士论文为基础出版的学术专著,不仅传承了他在这方面的研究旨趣和学术思想,而且进一步丰富、完善了费正清在此方面的研究成果。今年是费正清先生诞辰111周年,谨以此文章来纪念这位优秀的学者。 鸦片战争研究思想的雏形 费正清对于中国鸦片战争研究的构想由来已久。早年留学北京期间,他在《中国社会及政治学报》第17卷第2期(1934年7月)上发表学术处女作《1858年条约前鸦片贸易的合法化》,就是围绕这样一个中心问题展开的。该刊物的主办单位,中国社会及政治学会是1915年由一批中外人士共同在北京发起建立的。1916年该会创办了英文会刊《中国社会及政治学报》(Chinese Social and Politi⁃calScienceReview),第一期于当年4月出版,以后每个季度出版一期,4期为一卷。1941年终刊。 费正清为何对于鸦片战争研究如此感兴趣,我们在他指导邓嗣禹博士论文撰写的前言中可以找到答案。他认为:“1842年英国与满清签订的南京条约,预示着一个不平等条约的世纪来临。它标志着一个完整的中西关系的时代。1842年到1942年这个世纪,是中国人民的近代史时期。奇怪的是,它只受到少数中西方学者的认真研究。”研究这一课题的中西方学者很少,自然是学者们关注的兴趣所在,但是其难度也很大。在这篇文章的开篇,费正清明确指出,“鸦片贸易是19世纪的一件大事,历史学家迟早都应该分析其原因、活动和影响。它同中外关系的各个方面——商业、政治和文化关系息息相关,因此它的具体情节迟早也应该通这个时期所有其他方面一样考订出来,并把两者之间的关系阐述清楚。”他写这篇文章的背景,正在于利用当时所能掌握的中文资料,揭示事实,引起更多学者对这一问题的关注。 费正清的这篇论文的主题,围绕这样一个中心问题展开:为什么鸦片输入中国为合法这一条款会被写入1858年11月8日中英签订的《通商章程善后条约》?是由于英国的武力逼迫(这是普遍流传的看法),还是有其他原因(顾均《岂有文章惊海内》)? 费正清在结论部分指出,那种认为1858年英国强迫中国皇帝使鸦片贸易合法化的流行说法是不完全正确的,只说出了一半事实。另一半事实是“中国人希望通过对鸦片贸易全面征税,增加收入”,所以“承认鸦片贸易也是中国内政问题产生的结果”。费正清这篇处女作的重大突破在于使用了中文资料。但是,由于当时所能使用的中文资料很有限,所以得出的结论不免有些片面。后来,有一些中国学者对此提出了异议:“费正清教授对鸦片战争的叙述是我们中国人无法接受的,他为英国发动战争推卸责任,抹杀了鸦片战争的实质”。 1842年8月29日签订的中英《南京条约》,标志着19世纪远东史、条约体制和满清帝国没落的开始。但是,无论是在英文、中文和其他文字的材料中,这次划时代条约谈判的记录都是很简单的。因为英国公布的关于第一次中英战争的文件几乎只停留在1840年的蓝皮书上,而中国官方的报告和敕令直到1936年才发表(邓嗣禹英文版《张喜与1842年南京条约》引言)。要想理清《南京条约》缔结的真正实质,看来只有在各方面条件成熟时,指导研究生继续完成了。 任教哈佛大学开始学术研究 1936年4月,费正清获得英国牛津大学博士学位之后,于当年秋季应聘到哈佛大学教授中国史。当时的美国学界对于中国的研究仍处于传统汉学禁锢之中。所谓的中国学要么为西方文明的分支或点缀,处于一个边缘学科;要么则在传统汉学模式下只注重古代汉语。 费正清正是在这种形势下,以顽强的精神开始了他的中国学研究生涯。执掌教鞭初始,他即提出新的学术主张,像意大利哲学家及历史学家克罗齐一样,认为一切真历史都应该是当代史,重视现代汉语与档案研究,呼吁加强中国近现代史研究。费正清决心以哈佛大学为阵地,用自己的研究成果建立一个全新的中国学研究模式,来达到他所说的中国学和他个人学术生涯的“辉煌时刻”(徐国琦《美国汉学界巨人费正清》)。任教哈佛大学后,他指导的第一位本科生弟子,即是后来成为美国著名政论家和新闻记者的白修德(TheodoreHWhite)。 1934年,白修德在获得哈佛大学220元生活补助金,以及伯勒斯报童基金的资助下,得以顺利进入哈佛大学历史系,成为走读生。大学二年级时,白修德对中国历史产生了兴趣,遂转入哈佛燕京学院,成为该学院唯一一位选择汉语为专业的本科生。刚刚当上教授不到一年的费正清,被安排做他的指导老师,这一机缘使得费正清成为他的重要导师,尤其是对他早年职业生涯的选择产生了极大的影响。费正清根据白修德的特点,以及他家庭的生活现状,鼓励他选择做新闻记者,而不是去做一名历史学教授。1938年,白修德毕业时,从哈佛大学获得了一笔弗雷德里克·谢尔登旅行奖学金。这笔奖学金,为这位才毕业的大学生出国旅行提供了重要的经济来源,而白修德于中国西部城市重庆的记者生涯也自此展开(彭靖《费正清的首位弟子白修德》)。 1938年,费正清开始招收博士生。第一位师从其门下的博士生,正是他在中国北京留学期间结识的老朋友,燕京大学硕士毕业的邓嗣禹。费正清后来在其出版的回忆录中有这样记述:“当邓嗣禹来哈佛大学攻读博士学位时,我们在1939年至1941年间合作过三篇系列文章,分别论述清代公文的传递、清代公文的不同类型和用途,以及清代朝贡体制规则与施行办法。所有的文章都发表于《哈佛亚州研究学刊》,之后合订成论文集《清代行政研究》。”三年时间内,在著名刊物上合作发表三篇论文并汇编成书出版,可谓成果丰硕。后来,这本书以《清代行政管理:三种研究》为题目被哈佛大学多次再版,畅销了30多年,成为国际上研究朝贡制度的奠基之作。 但是,费正清对于中国鸦片战争研究的旨趣并未终结。他注意到:对于鸦片战争研究“中国学者通常由于中国史其他丰富的研究资料而分散了注意力。西方学者恰恰相反,他们因不能熟练掌握研究所需要的中国各种文体资料而感到为难。总之,中国过去的一个世纪,仍然是巨大的历史空白之一。但在若干年后,中国和美国的历史学家们将冲破界线而进入这个空白区”(英文版《张喜与1842年南京条约》前言)。如何突破这一空白区,费正清的思路已经确定,招收中国学者作为博士研究生也许是最佳的选择。根据当时所能寻找到的中文资料的难易程度而言,以参与南京谈判人物的日记作为切入点,这是最好的方向。1941年中旬,邓嗣禹在开始他的博士论文选题构思时,正是围绕着费正清的这一思路来展开的。 以参与者日记作为研究的切入点 鸦片战争以后,清王朝在外国人炮口下签订了多个条约。可是令外国人疑惑不解的是,签约的时候,清朝大臣们的态度似乎并不是很认真。在《南京条约》的整个谈判中,“中方没有翻译,对条约的英文本全不过问;同时对中文本的字句也不做仔细的斟酌”。 英国人利洛在《缔约日记》中,对南京谈判大臣们还有这样的描述:“在欧洲,外交家们极为重视条约的字句与语法。中国代表并不细加审查,一览即了。很容易看出他们所焦虑的只是一个问题,就是我们赶紧离开。因此等他承认条约之后,就要求我们将运河中的船只转移到江中。”更让外国人意想不到的是,条约签订之后,朝廷就把它们“藏之金匮”,长期秘而不宣。 在《南京条约》签订之后,条约文本一直存放在两广总督衙门,并未上缴朝廷供呈御览,也并未能向下颁发。很多外交官员也不了解条约的具体内容,正所谓“历来办理夷务诸臣,但知有万年和约之名,而未见其文”。很多人将另外一个《通商章程善后条约》误认为是“万国和约”的《南京条约》。 为何如此,当然是因为这个条约的内容有损于当时朝廷的面子。堂堂大清天朝在人家的炮口下被逼迫签订了和约,而且和约的内容更是不同寻常。中方在条约中不得不改称“英夷”为“大英国”,称夷人头领为“大英国君主”。这样的称谓在当时中国人看来,简直是不可想象的事。所以朝廷决定,条约的内容能不发就不发,尽量缩小知情人的范围。幸运的是,当时有一位名叫张喜的中方谈判官员写了一本《抚夷日记》,日记中提供了他当时参与外交谈判进展的详细记录。这篇日记的手稿藏于文殿阁书庄,并于1936年才在北京发表,相距1934年费正清发表处女论文的时间有两年之久。 在鸦片战争中,中方参与谈判的主要人员有琦善、伊里布和牛鉴。1839年9月,琦善作为钦差大臣到达广州,取代被解职的林则徐,受命与英方谈判所有的问题。1840年8月,伊里布被任命为钦差大臣,负责调查和管理浙江事务,后来临危受命参与求和行动,并与琦善和牛鉴一起代表清朝政府同英国签订《南京条约》,处理善后事宜。当时的张喜只能算是一个小人物,在《筹办夷务始末》一书中被写成张禧。他曾是伊里布的家臣,需要他出头给他一个六品的官衔。但他作为伊里布心腹,在中英谈判中扮演了重要的角色,负责与英国代表直接交涉的工作,与英国人有大量接触的机会。 因此,费正清认为,张喜撰写的《抚夷日记》内容十分重要,翻译成英文的价值更高,对于西方学者研究鸦片战争的意义重大。正如他后来在为邓嗣禹博士论文撰写序言中所表述的那样:“这本书是对谈判的研究,这次谈判是一个世纪的不平等条约的开端。它通过中国方面一位次要的谈判官员的眼睛来观察这次谈判。他缜密地论述了这个文件,尽管这个文件仅包括几个月的时间,然而却能使我们对这个阶段的认识,比许多卷本的考察还要多。” 博士论文撰写的过程与结论 确定将张喜撰的《抚夷日记》作为博士论文的主要参考文献,首先要考察《抚夷日记》的真实性。关于这方面的问题,邓嗣禹曾致信给燕京大学的硕士生导师洪煨莲教授。“在1941年5月14日的信中,洪煨莲教授回答了关于《抚夷日记》是否真实的问题。他写道:‘我看不出有任何理由怀疑这个原文的真实性。特别是因为它的叙述和英文记载完全一致’”。从邓嗣禹博士论文引言的文字中,我们可以推测,他的博士论文写作的时间始于1941年5月之前。 这篇博士论文分为七个部分:一、费正清撰写的序言;二、致谢函;三、正文:1、引言:A.《抚夷日记》作者张喜和1842年的事态背景;B.日记的真实性和它的突出之处;2、《抚夷日记》的翻译和注释;四、附录:A.1842年谈判进程年表;B.浙江与江苏海防地图;五、参考书目提要;六、相关注释;七、索引。 邓嗣禹在引言部分评论道:“张喜在日记中提供了1842年5月20日第一份官方通讯和以后谈判的详细记录。虽然他没有能力改变这一次外交历史的进程,但这些记录确实为我们描述了一幅新的画面。因为他在日记中直接披露了这次秘密谈判的内情,而这个谈判的结果通常只有1-2页纸概括地提到。” 张喜在加入和谈阵营之时,定海已经失陷,对英方的船坚炮利也有直观认识(他曾登上过英军的战舰)。但是,张喜在与英方对话的过程中丝毫不落于下风,而且充满正义感,一切不利条件都被慷慨的言语化解了。在张喜向英方索要定海之时,英方问张喜,为什么他们在定海登陆之时,没有遇到什么抵抗。张喜回答:“我朝以德服人,不在兵威。”“尔们外夷不知大体,船坚炮利是霸道,非王道也。天朝所行,俱是王道,即如我中堂来浙征兵数万,铸炮数千,粮饷船只,俱已完备,而已获之囚,不伤毫发,亦是以德服人之证明也。” 其实,英军在定海并非没有遇到抵抗,而是因为中国战时反应迟钝,不知定海开战,而导致战败。张喜通过强调“王道”与“霸道”的区别,用“以德服人”突出天朝的“大体”,从而斥责英国的不正义,并将其贬低为夷人。从而使中国与英国实力上的差距被看成了王道与霸道的差别,天朝人与夷人的差别。然而,谈判是需要砝码的,中国军事力量不足,导致中方在谈判中已经处于被动局面,不是几句话就能够化解的。 在引言部分中,邓嗣禹还提到有关《清史稿》等著作的错误之处:“张喜的叙述有助于纠正其他著作中的错误。例如,英文资料报道伊里布是1842年8月到达南京,但张喜记载是8日,这和牛鉴的报告相同;1842年7月底左右,扬州受到英军威胁,花了50万英镑的赎城费才得以幸免。在《清史稿》和中国的几本重要著作中,这个数字是60万英镑。所以《清史稿》和其他著作的数字应该改正。” 张喜在他的日记中,还记录了三位高级谈判官员许多有趣的内幕故事:“例如,牛鉴认为英国轮船的大轮子一定是靠公牛转动的。当英军对南京的进攻延期时,中国高级官员认为这种情况是如此容易对付,因而拒绝了英军要看到国书和玉玺的要求;当条约在英国军舰‘皋华丽’号签订的前夕,耆英非常害怕被英军扣留在船上。据说直到几星期以后,他还尽最大努力,用极其温和的态度恭维英方谈判代表马礼逊。所有这些故事在英文资料中都能得到证实,从而说明了它的真实性。” 邓嗣禹在结论部分指出:“日记和补遗材料清楚地表明:一、南京条约的缔结是由英军强迫,耆英、牛鉴和其他人陈情书中夸大其辞的劝说,中国人民对战争的淡漠,财政的困难,以及穆彰阿的和平建议等综合因素造成的;二、谈判的所有条件自始至终是由英国提出的,用中英两国文字写成的。条约在缔结时,作为一种谦和的姿态,双方允许一些讨论和评论。但是英国最初提出的一切要求,最后几乎毫无改变地得到贯彻执行;三、中国的高级谈判官员不仅不能胜任外交事务,不懂国际法,不适应中国将来的复杂情况,而且对他们面临的形势也十分无知,因为他们对于情报的收集极为贫乏;四、南京的高级大臣们除了关心敌舰立即从长江中撤走,迅速实现和平之外,其他什么也不关心。”很明显,邓嗣禹在这篇博士论文中得出的结论,进一步丰富、完善了费正清在1934年处女作中的研究成果。 在论文的最后,邓嗣禹强调指出:“我认为在论文注释中所收集到的中西方重要资料,对于那些不能读懂中文的西方学者是有价值的。同时,张喜日记刊本中运用的许多西方著作,对于中国那些难以接触到这些著作的学者也是有用的。” 相关博士论文的出版及其影响 1942年,邓嗣禹以《张喜与1842年南京条约》为题目的博士论文顺利通过了哈佛大学的论文答辩。1944年,经过二年的补充和完善之后,同名英文书籍由芝加哥大学出版社出版。值得一提的是,这本书籍的中文节译版本由杨卫东翻译,刊载于《国外中国近代史研究》第10辑,1988年4月由中国社会科学出版社出版。 在致谢部分的文字中,我们可以清晰地了解到:这篇论文主题和构思完全是在费正清建议和指导下完成的。而且论文在写作的过程中,至始至终得到了费正清的鼓励,才激发出创作的灵感。同时,邓嗣禹还提到芝加哥大学的麦克尼亚教授(HarleyFMacNair),不仅同样给予他许多鼓励,而且用心阅读了论文的全部手稿,并提出过许多改进的建议。另外,哈佛大学的魏鲁男(JamesRWare)教授、哈佛燕京图书馆的裘开明馆长,还有好友周一良、杨联陞等都在借阅参考书目,讨论疑难问题等方面提供过许多帮助。 费正清在书籍的序言中,高度赞扬道:“通过详尽运用中西双方的资料,邓博士提出了到目前为止最有效的证明,即中国的外交关系可以而且必须通过双方材料进行研究。……邓博士详尽地吸取了当年的各类资料,他的注释和参考书目将拓展这项工作的深入进行。” 1945年6月,美国汉学家哈罗德·诺布尔(HaroldJNoble)对于这本书发表书评指出:“东亚史专业的许多学生无法阅读中文,因此这一重要的日记的翻译出版,对于历史学家来说是最受欢迎的贡献”,“希望邓教授将来能有时间翻译其他的文献与日记”,同时“希望有更多的中国学者能以邓教授为榜样”(PacificHistoricalReview,Vol.14,No.2Jun.1945,pp.223-224)。 在过去三十年内,由费正清及其弟子所形成的“哈佛学派”,在有关中国近代史研究方面,一直居于西方学术界的领导地位。哈佛学派在中西关系史的研究领域中,一直十分活跃,并形成了一套完整、系统的体系。继邓嗣禹1944年出版《张喜与1842年南京条约》一书之后,张馨保在费正清指导下于1958年获得哈佛博士学位,他的论文题目还是涉及到鸦片战争问题研究,名为《林则徐和鸦片战争》,并于1964年由哈佛大学出版。他所使用的资料,包括了林则徐的日记、鸦片战争文学集、怡和洋行档案和其他重要的英国和美国商业档案。费正清对该书同样予以较高的评价,他在为该书所撰前言中写道:该书“对于鸦片战争起因有一个更均衡(Balance)的解释,远比用任何其他语言所写的书都有用”。 鸦片战争虽然已经结束175年,但是中国人从来没有停止过对它的反思。从道光朝开始,鸦片战争便给予中国人巨大的耻辱感,这种耻辱感持续到今天还挥之不去。从费正清及其指导的博士生形成的“哈佛学派”理论中,或许能给予我们更多的启示。 (责任编辑:admin) |