|

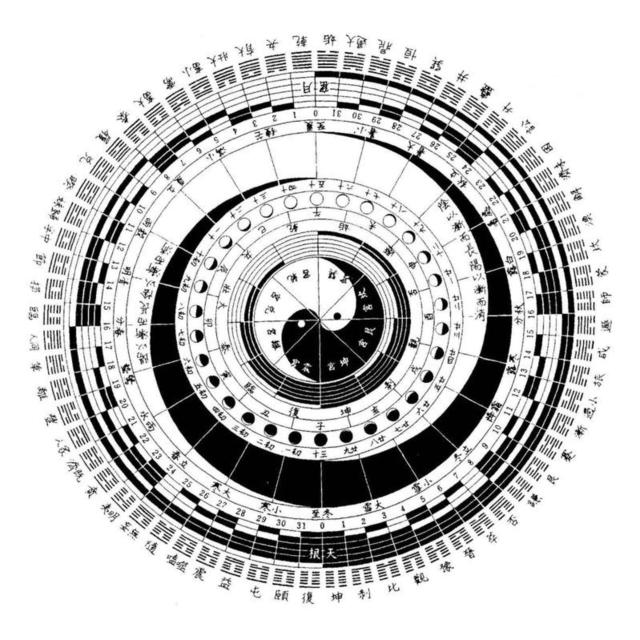

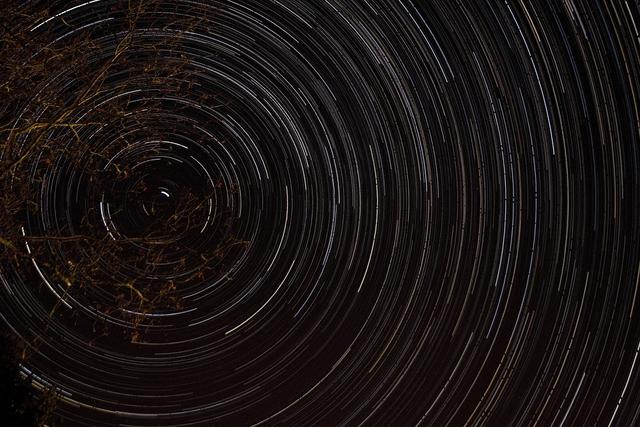

文/卢国龙 《悟真篇》之道及其所代表的精神传统 在许多热衷于内丹修炼的读者看来,《悟真篇》是一部关于修炼的宝典,其中的许多情景、环节,都可以在修炼中体会、感悟、再现,而将《悟真篇》当做一种记载思想的文献来研究,则不仅方枘圆凿,而且大煞风景。因为就《悟真篇》本身而言,它并不是一部试图在思想领域自立一家之言的著作,其问题意识聚焦于个体生命,对于思想界并不具有普遍的意义;其思想方法也不是思想家们习惯的逻辑推演和事实举证,而是以诗词的形式吟咏其生命感悟;所追求的,不是思想家们所崇尚的严谨、自洽的逻辑体系,而是自我身心与天地造化的若合符节;所以展读《悟真篇》所当用意的,不是思想或者理论方面的问题,而是与作者相同的修炼体验、感悟。  许多内丹修炼者只愿意把《悟真篇》当做修炼宝典,其实它也是一部重要的思想文献(资料图) 《悟真篇》与《周易参同契》 然而,站在学术研究的角度看,《悟真篇》既然是前人的方法可以用于后人的修炼,那么它本身就是一种精神传统。作为精神传统,终究是前有源后有流的,如果离开了思想史,源流关系被遮蔽,《悟真篇》就会被当成无源之水、无本之木,成为“自了汉”的自说自话,而《悟真篇》对《周易参同契》的继承,对宋以后宗教和思想的影响,都必然被刻意漠视。所以站在学术研究的角度看,将《悟真篇》纳入思想史的视域来理解,不仅具有正本清源的意义,而且这样的源流认知,至少有助于摆脱“自了汉”的局碍,可以为修行感悟提供一个宏观的参照,约束个性化体验及其解释的随意性。 纳入思想史的视域来看,一个让考据学十分纠结的问题,即《悟真篇》的丹道是否得自钟离权、吕洞宾、刘海蟾的神秘传授,显然就不需要特别纠结了。因为那只是一个关于南宗丹道自有其历史渊源的宗教性暗示,钟离权、吕洞宾与其说是特异的个人,还不如说是从汉代到唐代的思想传统之象征,是《悟真篇》传承汉唐思想的历史烙印。这种历史传统,既可以通过钟吕传授的宗教神迹表述出来,以致上溯到东华少阳君以明其神仙统系;也可以通过对真实历史的探幽索隐,梳理出南宗丹道宗源于汉代《参同契》暨隋唐五代参同派的历史流变。这方面,明代罗钦顺的一段评述,或许可以为我们提示一个由浅入深的思考方向。  在思想史中考察,就可不必纠结其中的丹道思想是否直接受传自神人这种已无法证实的问题了(资料图) 罗钦顺《困知记》卷下,有几个段落谈论道教,其中的一段说,“仙家妙旨,无出《参同契》一书,然须读《悟真篇》,首尾贯通而无所遗,方是究竟处也。《悟真篇》本是发明仙家事,末乃《参同契》。致意于禅,其必有说矣。然使真能到得究竟处,果何用乎?”这段话两次说到“究竟处”,但含义互不相同。前一个“究竟处”,是指将《悟真篇》与《参同契》贯通起来解读,也就是通过《悟真篇》的修炼方法,将《参同契》的理论落到实处。为什么要将不同时代的两部著作贯通起来呢?因为历史上的许多读者都发现,虽然明知《参同契》是一部讲炼丹的书,其中的原理也明白而且令人信服,但从《参同契》本身却找不到具体的炼丹方法。这种挠不到痒处的感觉让人很困扰,例如朱熹,曾托名“空同道士邹?”作《周易参同契考异》,既订正文本,也考释义理,用力甚著。但在与弟子蔡季通探讨《参同契》炼丹术的书信中,朱熹却无奈表示,“眼中见得了了如此,但无下手处耳”。只研究《参同契》的丹道理论,不与《悟真篇》的具体方法相贯通,则理论上虽然清楚明白,操作时却无从下手,也就是不能“到得究竟处”,这番困扰,连朱熹也在所难免。罗钦顺所说的后一个“究竟处”,是指《悟真篇》末后的禅宗诗歌。因为这些诗歌以禅宗的无挂碍境界为“究竟处”,与《悟真篇》本身的宗旨并不吻合,所以罗钦顺认为这事应该有某个说法,但不管说法的虚实圆缺如何,以无挂碍为“究竟处”,总归是无用的。 罗钦顺像朱熹一样,是一个被现代学者写入《中国哲学史》教科书的人物,确实很敏锐。在一段算不上完整读后感的札记里,就提示出一个值得深思的方向性问题,即《参同契》与《悟真篇》属于同一个思想流系或者说精神传统,在“究竟处”也就是根本宗旨上,与佛教禅宗是包含重大差别的。然而,由于《悟真篇》的传世文本及其解释历来很纷杂,耽滞修炼的读者又往往锐意于获得神秘体验,缺乏罗钦顺这样的思想鉴辨能力,所以《悟真篇》的精神传统与禅宗的重大差别,长期隐伏未发。其结果,道教的南宗丹法只是被作为一种神秘或许也可以说是顶级的养生、修仙技术,却不能像禅宗那样进入中国哲学史、思想史的大系,而中国哲学史、思想史上的诸多问题,尤其是陈寅恪先生所说的“道教之真精神,新儒家之旧途径”,也就得不到完整、深入的理解。  只研究《参同契》却未参看《悟真篇》,一代理学大师朱熹也在试图实践《参同契》时没了头绪(资料图) 思想激荡下的“道教之真精神,新儒家之旧途径” 在《冯友兰<中国哲学史>下册审查报告》中,陈寅恪先生说,“六朝以后之道教,包罗至广,演变至繁,不似儒教之偏重政治社会制度,故思想上尤易融贯吸收。凡新儒家之学说,几无不有道教,或与道教有关之佛教为之先导”。“至道教对输入之思想,如佛教摩尼教等,无不尽量吸收,然仍不忘其本来民族之地位。(中略)从来新儒家即继承此种遗业而能大成者。(中略)此二种相反而实相成之态度,乃道教之真精神,新儒家之旧途径,而二千年吾民族与他民族思想接触史之所昭示者也”。六朝以后、宋代新儒家兴起之前,正是中国思想因佛学传入而长期处于纷繁复杂格局的历史大阶段,道教在这个阶段一方面吸收融化外来的思想学说,另一方面又不忘本来民族地位的“真精神”,既为宋儒所继承,也为以《悟真篇》为代表的内丹道所继承。这段中国思想史的真实进程,经由陈寅恪先生揭橥,正在改变学界对于中国思想之历史与逻辑的认识。 在拙著《中国重玄学》、《道教哲学》中,笔者也曾在思辨哲学层面对六朝隋唐道教吸收佛学并复归本位的思想历程展开研述,对于道教坚持本来民族之地位的精神根源,主要从其斋醮科仪延展中华礼乐的文化主体性层面进行过探讨,至于在广义的文化哲学层面“道教之真精神”如何呈现,则久付阙如。这份遗憾,也只有等到正面思考道教南宗的精神传统时,才可能有所弥补。而站在道教南宗精神传统的角度看,所谓不忘本来民族之地位,浅显的层面或许可以理解为民族情感、文化情怀,而更深的根源则在于南宗丹道的思想理论,是对《周易》《老子》所代表的先秦两汉思想的继承和发展,其观念核心,就是坚信自然造化之理真实不枉。正是这个观念核心,在晋南北朝隋唐时受到佛学颠覆性的解构,也正是道教南宗所传承的丹道,在佛学大盛的时代环境中阐述固有的观念,并借助《参同契》、《悟真篇》等“方士易学”的形式,使自然造化之理真实不枉的观念成为宋代新儒家所继承的道教“遗业”,同时还借助丹道体验的传播途径,使这种观念成为宋元明清以来许多民间教派的信念和精神主导。  宋儒和内丹道在外来思想的冲击下以两种方式分别继承了中华民族的“真精神”(资料图) 《悟真篇》的禅宗元素问题 罗钦顺说《悟真篇》末后的禅宗诗歌“致意于禅,其必有说”,实际上是一个长期被存疑的问题。明代的王世贞,是一个与南宗丹道有过深入接触的著名学者,所著《书<金丹四百字>后》曾说,“紫阳之精蕴,独有《悟真篇》耳,后所谈禅语,其门人尚以为非实录”,这或许是王世贞所接触到的南宗传人的私下议论,在已见的文献中,南宗传人倒不直接质疑禅宗诗歌的真实性,只是《正统道藏》所收一些重要的《悟真篇》传本,如南宋夏宗禹《悟真篇讲义》、南宋翁葆光《悟真篇注疏》等,都不收录禅宗诗歌。在《正统道藏》中,禅宗诗歌是单独存录的,题为《紫阳真人悟真篇拾遗》,收入洞真部方法类律字号。之所以出现这种现象,要么是由于《悟真篇》正文与禅宗诗歌原本就是分别流传的,要么就是这些南宗传人对禅宗诗歌的真实性有所存疑。从夏、翁两文本都收录张伯端《悟真篇后叙》来看,因存疑而故意不录的可能性更大些,因为《悟真篇后叙》说明了创作禅宗诗歌的缘由,不仅表明禅宗诗歌的存在,而且显见《悟真篇后叙》的写作在禅宗诗歌之后,所以,如果要质疑禅宗诗歌,那就应该同时也质疑《悟真篇后叙》的真实性。当然,这是一件积疑已久的悬案,像罗钦顺那样想要找到一个明确的“其必有说”,只怕不大容易。 本文既不能证明禅宗诗歌的真实性,当然也就不能为古人排除怀疑。如果将诗歌与《悟真篇后叙》的内容结合起来看,甚至有理由追问这样一个敏感的问题:禅宗诗歌和《悟真篇后叙》,究竟是张伯端晚年的作品抑或干脆就是佛教方面代为捉刀的产品?因为按照诗歌所理解的张伯端思想主旨,是“先以神仙命术诱其修炼,次以诸佛妙用广其神通,终以真如觉性遣其幻妄,而归于究竟空寂之本源矣”。照这意思,道教的内丹只是为吸引信徒打前站的,佛教的究竟空寂才是目的地。  禅与丹道表面上颇有相似处,但《悟真篇》末后将佛家空无视作修炼的最终目的颇可怀疑(资料图) 《悟真篇后叙》的叙事方式同样也很奇怪,其中讲到张伯端以其丹法三传非人,三次遭天谴而罹祸患,于是自省,“伯端不遵师语,屡泄天机,以其有身,故每膺谴患,此天之深戒如此之神且速,敢不恐惧克责?自今以往,当钳口结舌,虽鼎镬居前,刀剑加项,亦无复敢言矣。(中略)其如篇末歌颂,谈见性之法,即上之所谓无为妙觉之道也。然无为之道,齐物为心,虽显秘要,终无过咎”。这里面虽然用了些《老子》《庄子》的语意,但整体的思想逻辑却颇费思量。如果说丹道是上天所秘,对于生命修持有奇效,是灵丹妙药,但传人不当又会反噬己身,而传播禅法毋须择人,像保健品,既非上天所秘的灵药,也吃不死人,是普遍适应的,那是否意味着满足保健品的自我安慰,就该当放弃对于灵丹妙药的探求?意味着佛门好传教而道教要关门?又如果真像禅宗那样归到了究竟空寂之本源,又哪来的祸患利弊需要计较?哪来的上天之神要降祸患以示惩戒? 这里面的意图和逻辑显然都不是很清楚,所以,能否当真找到罗钦顺的“其必有说”,确实难说的很。好在白玉蟾发表过关于丹道修持的精辟议论,可以代表道教南宗在这个问题上的基本立场和思想蕴涵,我们将会在后文研讨。这里先将《悟真篇》的禅宗诗歌放进存疑的筐子里,搁置起来,从而放下历史性的纠缠,以便探讨《悟真篇》丹道所代表的精神传统。 《悟真篇》在参同派由外丹到内丹过程中的关键性作用 丹道也就是炼丹的原理和操作模式,历史上可以大分为两派。一派以东晋葛洪为代表,注重验方,其丹方和操作模式自汉初淮南王刘安的《枕中鸿宝苑秘书》传衍而来,理论上以“玄道”夺造化之秘为说辞,但缺乏系统的论述,对于炼丹有效的所以然之故,并未做出契合其操作模式的完整解释,可以称之为经验派。另一派晚起,由汉末魏伯阳的《周易参同契》创始,就其融结道与术与《易》《老》等传统思想的特质而言,或许可以直接称为参同派。这一派的历史发展,表现出理论框架先行,操作模式摸索跟进并与理论框架不断磨合的大趋势,所以操作追随着对于造化之理的认识深化而具有很大的弹性空间,并最终由外丹转化为内丹;其理论框架则是将《周易》《老子》与炼丹术结合起来,借助《周易》卦象对于日月阴阳等造化之物的象征性、卦序对于造化时序的象征性,建构“修丹与天地造化同途”的理论体系;同时又本着《老子》的“道法自然”理念,统御体与用、道与术、理论与实践的结合,所以称为“参同”,也就是混三为一,将《周易》、《老子》与炼丹融结成一个体与用契合无间的体系。此即《参同契》所说,“大易情性,各如其度;黄老用究,较而可御;炉火之事,真有所据。三道由一,俱出径路”。  将《周易》与炼丹术结合起来转外丹到内丹转化的关键(资料图) 《悟真篇》无疑是参同派由外丹转化为内丹的经典性标志,对《参同契》的继承和创造性转换,表现在《悟真篇》的许多章节之中,尤其是篇尾的《读周易参同契》,纲领性地反映出这种继承与转换的关系。其说云,“大丹妙用法乾坤,乾坤运兮五行分。五行分兮常道有生有灭,五行逆兮丹体常灵常存。一自虚无质兆,两仪因一开根。(中略)百姓日用不知,圣人能究本源。顾易道妙尽乾坤之理,遂托象于斯文。(中略)本立言以明象,既得象以忘言。犹设象以指意,悟真意则象捐。达者惟简惟易,迷者愈惑愈繁。故之修真之士读《参同契》者,不在乎泥象执文”。这其实是一份简洁的读书报告,只不过用诗歌的形式写成。如果要条列出其中的段落大意,那么可以概括为四个方面。第一是“法乾坤”的炉鼎,第二是“究本源”的药物,第三是“五行逆”的火候,第四是得意忘象的创造性转换的思想方法。 炉鼎、药物、火候,是在《参同契》中受到特别强调的炼丹三大要素,《悟真篇》的叙述即由继承《参同契》而来。得意忘象的思想方法,则是理论指导实践、道引导术从而有所变化,有所发展的路径。历史地看,三大要素在道与术两个层面呈现出变与不变的辩证关系。变化发生在具体炼丹技术的层面,从外丹最初的四黄八石到炼铅化汞,再从外丹到内丹,内丹又随着清修、阴阳等派系的分流,对炉鼎、药物、火候的指向和运作方式,各不相同。因为术本身就包含千变万化的复杂性,《参同契》的概念术语又源自《易》学的卦象、卦气、纳甲法等,抽象或者隐喻的居多,具体有所确指的极少,加上隋唐时的各家注解、图解,演变十分繁复,所以《悟真篇》要采用玄学式的得意忘象的思想方法,摆脱术语和隐喻的迷雾,获得可操作的修持方术。这样的得意忘象,并不意味着《悟真篇》对于《参同契》只是抽象的继承,而是破译隐语式的化繁为简。至于在丹道的层面,则不管术有千般变化,丹道总是内外丹以及各流派共同的,而且历史地看是一以贯之的,即炉鼎仿效天地造化大洪炉,药物取生机不息之本原,火候浓缩天地造化之时序。这个丹道观念,由汉而六朝隋唐,而宋元明清,颠扑不破,历世不变。而这个一以贯之观念的背后,就是对自然造化之理真实不枉的信仰,是在佛教究竟空寂的教义弥漫华夏的时代,对华夏固有精神传统的坚持。  《悟真篇》采用得意忘象的诗化语言,摆脱长久以来纷杂的术语,直示可行的修炼方法(资料图) 释教传入对中国思想界的影响 确如学者所言,佛教产生于印度,但相对于婆罗门教——印度教而言,佛教对印度思想文化的影响其实很小,在印度称曰“大事因缘”,未必名副其实。而传入中国后,却真的成了一件“大事因缘”,至少是让中国思想所围绕的问题为之一变。在佛教传入之前,无论是先秦子学、两汉经学还是魏晋玄学,都可以说是围绕同一个问题展开的,即自然造化之理的体与用,体探讨自然造化的模式及其所以然之故,用探讨应用于治国修身的可能性及其尺度等,天与人、自然与人文的关系主题,始终是清楚的。而佛教传入之后,问题变了,因为按照佛教的教义,所有的自然造化之理,都不过是假象幻化的轮回,不可以有执念,不值得当真。 从此,中国思想的基本问题就一分为二,其一是按照佛教的思维路向,从各种角度论述自然造化之理不真是幻,其二是因应佛教盘诘的儒家和道教,既要维护探寻自然造化之理的正当性,也要强化这种理论的体系性。考察东晋南北朝以后中国思想的继承和发展,思想主题的变化是一个值得关注的焦点,而道教南宗的丹道维护华夏固有的精神传统,可以放在这个焦点上看得清楚明白,所谓炉鼎、药物、火候,也就不会是只能被关在思想殿堂之外的方士技术。  受佛教影响,中国思想分裂为空无和实有两派(资料图) 丹道所蕴含的传统的天人造化的思维方式 但凡对道教有所了解的人大概都耳熟能详,炉鼎中自是一天地。尽管按照现代科学,这个观念未免牵强附会,因为在现代天文学的观察中,古代的所谓“天地”根本就不存在,但同时也毋庸否认,这个观念的实质,并不在于用“天地”概念去指称某个物理实体,而是将万物看作一个生生不息的造化系统。在现代哲学的理解中,这样的观念无疑是一个真实的判断。所以总的说来,丹道的炉鼎中自是一天地,是一个哲学上真实而科学上可以被证伪的观念。哲学上的真实,可以用我们的全部生活经验去证明;科学上可以被证伪,说明它曾经是科学的,可以像李约瑟那样,放在《中国科技史》中来审视。 《悟真篇》有诗说,“先把乾坤为鼎器,次抟乌兔药来烹。既驱二物归黄道,争得金丹不解生”。又说,“安炉立鼎法乾坤,锻炼精华制魄魂。聚散氤氲为变化,敢将玄妙等闲论”。这些诗句所要阐明的,就是上述观念。为什么是以乾坤而非直接以天地为鼎器呢?道理很简单,以天地为鼎器,那是造化之主的事业,平凡的人,不能因为信仰造化之主,就自以为可以像造化之主一样无所不能。但人可以向造化之主学习,制造或者选择一个实验室,再现其造化环境。而天地这个造化环境,是由阴阳的交合变化所构成的,阳气轻清而上升,阴气重浊而下降,就构成稳定的结构模式,定个名称叫做“乾坤”。可见“乾坤”是对天地结构的原理性概括。将这个原理运用到外丹上就是炼丹炉,应用到内丹上就是人体,三者同样都是由阴阳交合而成的可以造化再生的系统,是同构的。  内丹丹道以人体为鼎炉仿天地成乾坤(资料图) 这套概念和思路,如果由《悟真篇》兀然提出来,大概很难令人信服,也很难说得明白,但放在一个源远流长的文化传统里,就很简单而且自然了。刚好,《悟真篇》就拥有这样的传统。《参同契》说:“乾刚坤柔,配合相包。阳禀阴受,雄雌相须。须以造化,精气乃舒。”从第一句就可以看得出来,所谓乾坤,绝不只是一个僵硬的壳子,“配合相包”更不只是天地合围,而是刚与柔两种质性恰好匹配,又相互交融而非闹对立,所以才造就一个精气卷舒从而生生不息的造化系统。活性是这个系统的特质,造化是这个系统的功能。由《参同契》再向上一路追溯,则如《周易·说卦传》说,“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错。”根据北宋邵雍的研究,这是关于先天八卦位序最早的文字叙述。先天八卦的图式,邵雍之前不传,朱熹说,“《先天图》直是精微,不起于康节,希夷以前元有,只是秘而不传。次第是方士辈所相传授底,《参同契》中亦有些意思相似”。康节即邵雍,希夷乃开启宋儒先天《易》学的道士陈抟。这是宋儒继承道教“遗业”的一条重要的学术史线索,而渊源正是丹道参同派阐扬《周易》的精神传统。《先天图》即干上坤下的先天八卦位序图,与之相对的后天八卦图传世更早,但不能像《先天图》那样反映自然造化之序,所以朱熹对《先天图》极推崇,而且也关注这个图式与《参同契》流系丹道的源流关系。 内丹之所谓药物,不像外丹的四黄八石、铅汞等那样明确,在现代生物学上,很难说清楚那究竟指什么,但可以合乎逻辑地确认其存在和特性。《悟真篇》说,“劝君穷取生身处,返本还元是药王”。又说,“咽津纳气是人行,有药方能造化生。鼎内若无真种子,犹将水火煮空铛”。“竹破须将竹补宜,覆雏当用子为之。万般非类徒劳力,争似真铅合圣机”。内丹之所以与一切强身健体的养生术都不同,与佛教的禅修更不同,关键就在药物上。内丹的药物,专指能够传衍并且维持生命的种子,哲学上说,也就是造就万物生生不息的动能。在一些内丹著作中,药物还有“一点元阳”、“元始祖气”等许多异名,有些内丹著作甚至直接称之为自身的元始天尊。正因为药物具有造化生成之因的含义,所以内丹法的实际修炼,与禅法非但不同,甚至是恰好相反。禅法修持的“奥秘”,大概可以理解为觑破动态乃幻象,身心归于无执念的空寂,有这样一幅对联,很能反映禅法的意象,“竹影扫阶尘不动,月穿潭底水无痕”,这种画面感,很诗意地映现出禅法如如不动的意象。而丹道修持的意象,则如《老子》所说,“孰能浊以静之徐清,孰能安以久动之徐生”,在一片静谧中捕获生机的本元,在老子这里是修道者的体验,而内丹采用一个形象的术语,谓之“采药”。  内丹的药物是万物的生命力,是自然界随处可见的寓动与静的辩证法(资料图) 火候在内丹中是很难描述的一门技术。因为这门技术以实际修行的感觉经验为基础,而感觉经验往往因人而异,所以内丹中历来有圣人传药不传火的说法。之所以不传,不是由于隐秘,而是只可意会,难以言传。但是从逻辑上,我们可以理解火候是效法自然造化之时序的。自然造化总有一个时间上的次序,如春生夏长秋收冬藏等等,而揭示这个自然时序的语言工具,最妥帖的莫过于《周易》的卦象,尤其是汉代《易》学从六十四卦中抽出来的十二辟卦,用阴阳的此消彼长来表达一昼夜十二时、一年十二月,既有现代钟表的精确,又有古典阴阳哲学的意蕴,所以自《参同契》之后,就成为丹道最常用的语言工具之一。《悟真篇》说,“南北宗源翻卦象,晨昏火候合天枢”。“不识玄中颠倒颠,争知火里好栽莲。谩守药炉看火候,但看神息任天然”。又说,“冬至一阳来复,三旬增一阳爻。月中复卦朔晨超,望罢干终姤兆。日又别为寒暑,阳生复起中宵。午时姤象一阴朝,炼药须知昏晓”。所谓“合天枢”、“任天然”,都旨在强调火候仿照自然造化,虽然是修炼者有意而为的,但有所作为时心中意识是自然造化,引导“药物”的路径也因循自然造化,所以内丹中历来被认为最神秘的“火候”,其实也就是对于自然造化的认识和运用,也可以说是通过宗教的实践体验,深化并且强化对于自然造化之理真实不枉的信仰。 《悟真篇》火候之说中唯一让外人感到费解的,大概是火里栽莲的譬喻。这个譬喻来源于唐五代《参同契》流系丹道的“五行返生”。当时流传一段名为《太白真人歌》的炼丹口诀,“五行颠倒术,龙从火里出;五行不顺行,虎向水中生”。龙象征东方木,虎象征西方金。本来按照五行的生克关系,是木生火,火克木,但由于炼丹的终极形式乃“还丹”,也就是还原到生生不息的本元状态,所以原来的五行相克关系,在丹道中就成了返生的关系,火返生木,火里可以栽种莲花。这里面反映出丹道的一个很内在的观念,即自然造化之时序是不变的,但方向是可逆的,意犹老子之所谓“归根复命”。  自然界的莲花成于水,灭于火,而丹道修炼所讲的火生莲恰相反,是“归根复命”(资料图) 当然,放在历史上看,《悟真篇》只是一种精神传统的代表,它可能是同类作品中最杰出的,但绝不是唯一的。隋唐五代时,《参同契》实际上已经成为道教内部的一门显学,涌现出大量的注疏、图解等形式的作品,拙著《道教哲学》曾有两章分别讨论《参同契》与唐五代道教的外丹理论、《参同契》与唐宋道教的内丹理论。略早于张伯端的宋初人高象先,也有《真人高象先金丹歌》传世,见收于《正统道藏》太玄部,称述《参同契》为“万古丹中王”的,最早就出现在这篇诗歌中。所以在我们研讨《悟真篇》的丹道理论时,我们更应该关注的,是它所代表的坚信自然造化之理真实不枉的精神传统,并非得自钟吕、刘海蟾单传私授的什么秘术。实际上,正是被这种传说一叶障目,导致学界将丹道仅仅看做神仙术,而非中国思想史大系中的一个子系统,才会出现学界对丹道在思想文化上维护本来民族之地位的认知缺失。 未完待续…… (编辑:灵瑾) 本文为腾讯道学独家稿件,文/卢国龙,未经授权不得转载。喜欢该类内容欢迎上微信关注“腾讯道学”微信公众号!(文章作者观点与立场,不代表腾讯媒体的观点与立场。) (责任编辑:admin) |