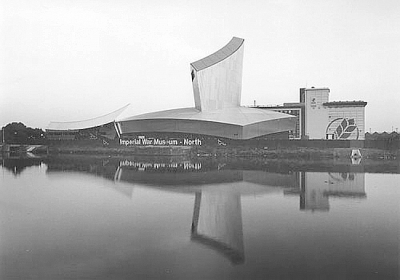

邬大光 主讲人:邬大光,厦门大学教授,中国高等教育学会副理事长,教育部社会科学专家委员会委员。 地 点:英国卡迪夫大学  韩国成均馆大学  布里斯托大学  帝国战争博物馆北方分馆 我没学过建筑,对建筑也从没有过太大的兴趣,甚至可以说是一窍不通。近些年来,虽然走访了国内外许多大学,包括一些世界著名大学,却从来没有想过把大学与建筑联系在一起。2008年5月,我有幸与我校建筑学院的几位老师一同赴英国参加“城市规划国际研讨会”,这是厦门大学和卡迪夫大学为纪念厦门与卡迪夫两个城市结为友好城市25周年而举行的一次国际研讨会。两天会议之后,顺便走访了英国的几个城市和大学。建筑学院的老师喜欢欣赏建筑,我愿意了解大学;我陪他们看建筑,他们伴我看大学;我给他们诠释大学之道,他们给我讲解建筑之美;我的镜头对准校园风光,他们的镜头聚焦楼宇亭榭。不停地观看,不断地交流,就在这种有意与无意之间,我突然发现,大学与建筑之间不仅有着某种天然的联系,而且有着共通的话语体系。 扭曲的建筑与大学的扭曲 此次访英看建筑和走访大学,最令我难忘的建筑是位于曼彻斯特市的帝国战争博物馆北方分馆(The Imperial War Museum North),这是为纪念第二次世界大战而设计的一个博物馆。设计者是英国的丹尼尔·李伯斯金教授,他以设计战争博物馆在世界闻名,人们把他设计的战争博物馆看成是世界建筑中的另类。 “战争改变人类”(War Shapes Lives),是这个战争博物馆的宣传词。当你一走近这个战争博物馆,即使你不懂建筑设计,但设计者用建筑所营造的空间气氛,也能够使你在心灵上获得战争的体验。博物馆的外部颜色为黑色,第一眼看上去,在色调上就给人一种凄凉沉重的感觉。博物馆内有一部观光电梯,电梯一启动,就开始颤动起来。开始时,我们还以为是电梯坏了,不由得紧张起来。过了一会儿才恍然大悟,这是设计者的独具匠心!它是让参观者在毫无心理准备的情况下,一走进这个博物馆,就能够体验到战争带来的恐惧。 每一位走出战争博物馆的参观者,心情都格外沉重,似乎自己的心灵经受了一次战争的洗礼。出来之后,我们环绕着整个博物馆走了一圈,最后默默地站在这个“异类的建筑物”前。仔细地看着这个扭曲的建筑,我开始揣摩设计者所要表达的设计理念以及与大学的联系。大学的使命不也是改变人类的命运吗?难道历史和今天的大学不存在扭曲的行为吗?建筑师用最直观的方式:色彩、线条和空间结构向人们展示了战争的残酷以及人性的扭曲,起到了警示后人的作用。 在今天的中外大学中,没有任何一所大学愿意承认自己是扭曲的。可在许多人看来,今天的中外大学已经不同程度地出现了扭曲行为。前哈佛大学校长德里克·博克面对不断攀升的大学学费,就曾发出了“大学何价”的诘问。而面对美国研究型大学“不出版就死亡的潜规则”,他又发出了“大学教了没”的感伤。在我国,大学的行政化和官僚化,导致学术权力的不断弱化;教学与科研关系的扭曲,导致教授不愿意给本科生上课和教学地位低下;教师考核的“工分制”和所谓的“绩效制”,导致教学和科研的浮躁;无序的大学排名和竞争,导致大学的相互攀比;雷同的人才培养模式和趋同的专业与课程设置,导致大学的千校一面;一成不变的教学方式,导致创新和拔尖人才的缺失,等等。这难道不是大学的扭曲吗?面对这些,我们当中又有多少人会感觉到大学扭曲的存在和危害,进而直面现实,对大学的扭曲提出“警示”? 说今天的大学尤其是我国的大学有些扭曲,似乎是一个有些言重的话题;把这座战争博物馆与大学的扭曲联系起来,也有些牵强。但毫无疑问,今天每一个在大学里工作和学习的人,都会不同程度地感觉到我国今天的大学缺少了什么,却很少有人从扭曲的角度去思考大学的行为。对于战争带来的扭曲,建筑设计师已经找到了一种非常形象的表达方式;但对于大学的扭曲行为,我们显然很难用建筑的语言来表达。问题的关键是,大学的扭曲给人类社会带来的影响更复杂、更隐蔽、更久远、更广泛,也更难以纠正。 建筑的理念与大学的理念 其实,无论是建筑还是大学,体现的都是一种理念。建筑理念要求任何一个好的建筑都应该是艺术和功能的完美结合,而一个好的大学则是大学理念和大学制度的完美结合。建筑理念在设计中的价值我无法判断,但在我看来,理念对大学来说,却极为重要。大学没有了理念,也就没有了根基。 当然,无论是中国还是西方,无论是建筑还是大学,在二战之后的几十年间,都面临着理念的嬗变和缺失。此次访英,同行的教授告诉我,建筑过去讲的是“建筑作品”,而今天的许多建筑成了“建筑产品”。这些“建筑产品”不断地被烙上商品的痕迹,并从艺术的范畴转向消费的范畴。今天的大学又何尝不是如此! 人们曾经要求大学走出“象牙塔”,并为大学走出象牙塔欢呼雀跃。如今大学走出了象牙之塔,但体现大学理念的精神却日趋式微。大学似乎失去了方向,并没有达到它的理想彼岸。今天的人们对大学的怀旧情结愈发强烈,其实是对昔日大学理念和精神的一种怀念。 此次访英,建筑系几位教授考察的重点之一就是旧城的保护和改造。为此,我们特意去了曼彻斯特、利物浦、布里斯托等几个英国的老工业城市。漫步在这些老工业城市的街道,踏着数百年的斑驳之路,时常会看到许多历史久远的建筑物处于修缮之中,但这种修缮多为修旧如旧,以求更好地恢复或者保留它的本来面目,以至于你会在一些新的建筑物中,看到特意保留下来的历史痕迹。虽然我是建筑的门外汉,无法像建筑学院的老师们那样,能够在旧城的改造中发现建筑理念的传承,可我从他们兴奋的脸上和不停地拍摄中,可以看出他们一定是找到了传承建筑理念的真谛。面对西方国家对老工业城市改造和保护所采取的措施,我们今天的大学也同样面临着保护和改造的话题。 在高等教育大众化的时代,如何保护精英教育,就像旧城改造一样,是我们绕不开的一个话题。新中国建设初期,我们对北京老城的改造,在动机上急于求成,改变外在形态的冲动大大超过改变内在实质的需求。北京城变新了,但它永远失去了传统的风格和一些延续了几百年的建筑文化。这种失去,已经无法弥补,只能留下物是人非的感叹。这可以说是我国当下大学的一个隐喻:大学外在形式的变革是不是多于内在的理念和制度的构建? 宗教的大学与大学的宗教 西方早期的大学,几乎都与宗教有着千丝万缕的联系。在西方,看大学校园和大学建筑,你会时时刻刻感受到大学与宗教的某种契合,宗教的影子总会萦绕在你的面前。回想起我留学和看过的国外大学,几乎每一所大学都有着宗教的痕迹。如在利物浦大学校园的中心位置,离我的办公楼二百米处就有一座大教堂,1996年元旦的晚上,我和几位留学生,就是在大教堂的钟声中度过的。在斯坦福大学,当你沿着棕榈大道走进大学校园的时候,你所看到和走进的第一个建筑物就是斯坦福大学的教堂。而韩国的成均馆大学,其校名就来自位于校园中心的一个文庙——成均馆。我曾百思不得其解,为何成均馆大学会把一个文庙“包裹”在中间? 这次在英国的布里斯托市,我们原本没有访问布里斯托大学的计划,只是考察该市的旧城改造。在考察中,我们发现在该城的较高位置,远远望去,有一个好像是一座教堂的建筑。一问才知道是布里斯托大学的主楼,我们决定过去看一下。该校园不是很大,主楼的建筑风格与教堂十分相近。该校当天正在考试,我们无法参观整个建筑,只能在主楼的大堂略做停留。出来之后,我一直在想,为什么布里斯托大学在建筑的形式和内容上,都有挥之不去的教堂的影子?至于在英国的牛津和剑桥镇上,凡是去过的人,都会对大学与宗教这一话题有自己的感受和理解。在这里有数不清的教堂,以至于你都无法分辨是大学坐落在教堂中,还是教堂坐落在大学中。在牛津和剑桥大学游览,你会不时地听到教堂的钟声,而且学校还利用教堂的钟声提示大学的作息时间。这不禁使我想起了姜文闵教授在《外国教育史》一书中的一句话:“教堂的钟声与骑士的马蹄声构成了中世纪大学的主旋律”。今天,骑士的马蹄声没了,而教堂的钟声依然在大学的上空回响;骑士已经成为历史的过客,大学却依然存在。面对此情此景,我凝思:大学乎?宗教乎? 关于大学与宗教的关系,最初的接触是在红衣主教纽曼写的《大学的理想》一书中。纽曼认为,大学离不开宗教,大学是传播宗教最好的场所(这也是纽曼被后人尤其是我国学者诟病的缺陷之一)。纽曼肯定没有想到,几十年后,西方的大学先后摆脱了宗教的樊篱,即使在那些教会办的大学,科学知识也早已取代了宗教知识。凡是学过外国教育史的人,都很清楚:大学从宗教摆脱出来是大学发展史上的重要里程碑,曾被认为是近代大学的重要拐点。毫无疑问,从科学走进大学的殿堂开始,也就自然决定了宗教在大学的命运。但是,为什么近代大学在经历了近千年的沧桑之后,宗教在西方大学中依然有它的一定位置?此时的宗教与彼时的宗教是否不同? 一次偶然的机会,两个彼此相邻、风格迥异的建筑,让我不由地把大学和宗教放进了同一个思考空间。那是2006年6月,我出访丹麦、瑞典、法国、英国。在丹麦哥本哈根大学参观的时候,看到一个令我难忘的场景:哥本哈根大学办公楼的对面就是哥本哈根市大教堂,两个建筑物面对面,中间隔着一条大约十几米宽的步行街,学校办公楼的正门对着教堂的侧门,就像是两个邻居。大学办公楼的外面有6座雕塑,都是著名的科学家,第一位就是波尔——诺贝尔奖获得者(其余五位的名字记不清了);而教堂的外面有三个人物雕塑,都是对教堂有过巨大贡献的大主教。科学家与主教们面对着面,表情都十分严肃。虽然从雕塑的数量上看,科学家超过了主教,但其中的寓意并不是我等普通游人仅凭自己的眼睛所能捕捉到的。我被眼前的这幅场景震撼了!一面是科学的殿堂,一面是宗教的圣地,科学真理与宗教信仰之间进行过尖锐的冲突与较量,却又如此和谐地凝固在这无声的建筑语言之中!更有趣的是,走进哥本哈根大学办公主楼的门厅,墙上有许多油画,展示的全部是有关科学的故事。再往里面走,是一个专门颁发博士学位的近五百平方米的大厅,大厅的墙上有四幅巨大的挂毯,讲述的都是我看不懂的宗教的故事。带领我们参观的校方陪同人员特意告诉我们,这些挂毯一直存放在主楼的地下室里,直到20世纪70年代才被发现。之后,丹麦国王决定把这些挂毯送给哥本哈根大学。 在科学的殿堂里,在颁发博士学位这个最神圣的地方,而且是在20世纪70年代,丹麦国王为什么不是把挂毯给教堂,而是给了哥本哈根大学?哥本哈根大学把带有宗教色彩的挂毯高挂在大厅,是在炫耀科学的胜利,还是在表明宗教与科学的合一?我想,丹麦国王和哥本哈根大学的做法,即使有宗教的含义,其中的寓意恐怕已非最初的宗教含义了。此时的宗教,恐怕也非彼时的宗教了。哥本哈根大学与哥本哈根大教堂相对而建的场景,究竟是巧合还是人为的有意安排?代表的是大学与宗教的分离还是和谐?我无法找到答案。 我不信宗教。可当我面对西方大学呈现出来的宗教现象,促使我思考宗教在现代大学中的意义。我暂且把它理解为一种“情怀”——它是一种感恩情怀。校友对母校的捐赠与回馈,其实也就像虔诚的宗教徒向教会捐赠一样,有着一种近似于宗教的“情怀”,那是一种不求回报、只讲感恩的“宗教情怀”。正是在此种情怀中,学生形成了自己的人生信念,大学形成了自己的文化。再如,毕业的校友返回母校,或者去拜访某一位德高望重的老先生,都会用到“朝圣”的字眼,我就经常听到国内的同仁到厦大高教所来访问的时候,会用到“朝圣”这个字,此时的“朝圣”已经成了对真理的信仰。其实,每当我走进牛津和剑桥大学校园的时候,内心里也有一种朝圣的滋味。当我们从这个角度来看大学的宗教,就会觉得所有的大学几乎都有着自己的“宗教”基因,只是具体的表现形式和内涵不同罢了。 此次访英看建筑,激活了我对大学和宗教的遐思,我想它们之间一定有很多说不完、“道不明”、玄妙而有趣的故事。不仅国外的大学与宗教有某种天然的联系,即使在我国,也可发现二者联系的蛛丝马迹。否则,你就会很难理解,为什么在我所任教的厦门大学,一墙之隔就是著名的南普陀寺,东南大学的一墙之隔就是鸡鸣寺,山东大学一墙之隔就是红楼教堂,福州大学一墙之隔就是西禅寺,安徽师范大学的一墙之隔就是广济寺,山西师范大学的一墙之隔是铁佛寺,韩山师院一墙之隔就是韩山寺? 大学自诞生之初,就被赋予了某种宗教般的救世性格,充满着理想和建构主义的热情。大学隐含着对现实的某种不认可,它的精神气质暗示着“世界必须是这样的”,同时也就意味着“世界不应该是那样的”,大学是一个引导社会的精神载体,而这正是宗教曾经和正在一定程度上所扮演的角色。 大学的建筑与建筑的大学 建筑与大学最直接的联系恐怕就是大学中的建筑了。大学的建筑是大学的历史见证、实力见证和办学理念见证。从大学的建筑中,可以看出它的历史与文化,乃至精神和气质。当人们走访一所大学的时候,给人们留下第一印象的,就是它的建筑,对它的评价,也往往基于这第一印象。这恐怕就是大学建筑的魅力和力量。 建筑物的历史越久远,就越能彰显其历史和文化的价值。建筑喜欢讲风格和特色。中国的建筑最具特色的应该是园林和各具地方特色的民居,如北京四合院、江南私家园林、客家土楼、山西大院、湘西吊脚楼等。这些建筑都体现着浓郁的地域风情,体现着自然、文化、历史、风俗的和谐统一,在建筑史上都是独一无二的。它们之所以能够流芳百世,就在于其所形成的空间、环境可以启发人在精神上的思考,即建筑物的气质,体现的是一种“场所精神”。大学的建筑其实更需要这种“场所精神”,大学的校园更应该有这种“场所精神”,它是大学的一种气质。这种“场所精神”和气质使你一走进去,就想读书、思考、联想,能够激活你的创造力和批判精神。大学的建筑不同于其他的建筑,就在于它是体现大学理念和大学气质的载体,呈现出教育的价值和意义。正是大学赋予了校园建筑以形而上的“道”,大学的建筑才有了它独有的心灵容量和思想境界。无论是芳草萋萋,还是红砖绿瓦、大树参天,都应该使人的心灵得以净化和升华。唯其如此,大学才能成为培养独立研究精神的家园。 大学的建筑,强调的是建筑的历史文化内涵及其特有的教育功能。在某种程度,大学的建筑就是大学的精神体现,是它们让大学的历史活了下来,否则,这些建筑的定语完全可以用“工厂”“商场”来代替。因此,在人们的心目中,大学的建筑应该具备“大家闺秀”那种优雅端庄的风度和气质,大方得体、收放自如的姿态和风韵,多一点儿恬淡和幽静,少一些嘈杂和喧嚣,而非工厂里的产品式的摆放或货架上商品的排列。每一个到过牛津和剑桥大学的人,都会对两所大学的建筑风格发出由衷的感叹,并且会在许多国家看到“克隆”了牛津和剑桥大学的建筑。在牛津和剑桥早期建的那些学院,偌大的方院、高高的围墙,新绿的草坪,就好像走进了世外桃源。从两校的建筑中,你自然就会对西方为何把早期的大学比喻为“象牙塔”有了切身的理解,使你身临其境地感受到什么是实现“闲逸的好奇”的场所。此时的牛津和剑桥大学建筑,已经不是一个“建筑物”的概念,而是一种文化和气质。 再拿厦门大学来说,当你站在五老峰上或上玄操场俯瞰整个厦大校园时,你自然就会感受到厦大久远的历史脉动;当你走进建南大礼堂时,你不知不觉的就会被其创建者的远见卓识所折服;当你走在群贤楼群的长廊里时,你便不可能对“自强不息,止于至善”的办学理念产生半点儿的怀疑。它们似乎在悄悄地告诉你,这里是你所需要的凝思静虑之所,新的生活之眼和世界之窗将渐次在学子面前被打开。 也许我们不该强求建筑对于教育意义的承载,也许我们必须承认建筑本身表现力的局限,但作为大学里的建筑,它总是要带着某种意义(或积极、或消极)以“物证”的角色出现在大学历史的审视之中,影响着后人对大学的评说。 然而,今天大学里的建筑并非都是真正的大学建筑,并非都具有大学建筑的语言与表情。当我们回过头来看我国近几年的大学建筑和大学校园,从外在形态来说,其占地面积和建筑面积不可谓不大,装修和建筑材料不可谓不豪华,校门不可谓不气派。我国新建的校园和建筑几乎都可以与外国的大学校园相媲美,其豪华程度甚至远远超过国外的大学。可是在这样的校园里,我们却无法体验到大学气质的味道,华丽的表象让人感受到的是世俗化和商业化的气息,是一个建筑的大学,而非大学的建筑,离我们所言及的大学的建筑渐行渐远。仅就某些大学建筑的功能而言,便可见一斑。例如,教学楼的设计几乎都是“通用设计”,既没有考虑到教学的特点,也没有考虑到师生交流的需要。再拿教室的座位数来说,我国大多数大学的座位数都是够的,但如果按照国外授课的班级规模来考虑,就会普遍出现座位不足的现象,尤其是小教室的不足。授课班级规模的大小,在国外大学是一个吸引学生非常重要的指标。一般说来,人数为30人的班级规模大约占授课班级总数的70%左右,而我国还不到30%。相比之下,国外新设计的教学楼中,教室与教师的工作室往往是在同一平面层,一侧是教室,一侧是教师的工作室,教师与学生可以随时随地交流。例如哈佛大学设计学院的建筑,它是以大台阶式的连接教室把全院的老师与学生融合在一起,每一层是一个年级,这样不仅同一个年级的师生可以交流,而且上下年级的师生也可以交流,咖啡厅、阅览室等公共场所都可以为师生的交流提供方便。恐怕这才是大学的建筑。 大学的建筑应该有助于培养学生和教师对母校的认同感,不仅仅是在校期间认同,而且是永恒的认同。听建筑学院的同行说,美国伊利诺工学院的一座教学楼是由世界著名的建筑大师密斯凡德罗设计的,如果从建筑学的角度而言,它称得上是一个很有创意的设计,体现了大师追求“极端纯净”的设计理念。但由不锈钢加玻璃设计成的大空间缺少领域感,给人一种“冰冷的属性”的感觉。最后的结果是,学生不喜欢,搞建筑的人却纷至沓来参观。这就告诉我们,大学里的建筑,不论它的结构、造型、功能,如果不能让教师和学生喜欢,不能博得大学人的认同,我们就只能称它为是放错了位置的“创新作品”,没办法称它为“大学的建筑”。 建筑的垃圾产生于浮躁,建筑的大学也产生于浮躁。总体而言,我国的大学校园和建筑,在环境上缺少人文性,在形象上缺少教育建筑的优雅性,在空间上缺少教育的规律性和本质性。在经济快速发展的时代,中西方的建筑业都曾出现过不能称之为“作品”的建筑。对此,西方国家已经对“建筑作品”和城市建设作了深刻的反思。今天,我国的建筑界也开始反思,大量的建筑物是否会在几十年后成为城市改造的对象和垃圾?如何跨过这道“门槛”,以免未来有太多的遗憾,应该成为大学建筑界深思的话题。 大学与建筑的相通问题,我以前从没想过,即使在拙文完成之后,也没有完全想清楚。虽然有幸与建筑学院的几位教授一起出访,但我对大学建筑的理解还是十分有限,仅仅停留在“大学讲理念,建筑也讲理念;大学讲特色,建筑也讲特色;大学讲传承,建筑也讲传承;大学理念讲坚守,建筑特色讲保护;大学发展讲规划,城市建设也讲规划”的初级类比阶段。但从建筑的角度看大学,却给我带来了思考的空间。我认为,大学与建筑是相通的,大学需要“建筑的眼睛”,大学的建筑也同样不能缺少“大学的表情”。二者情理相通,虚实相鉴。相信在对大学与建筑的咀嚼中,我们会品出它们真正的“味道”来。 原载《光明日报》2014年04月28日16版 (责任编辑:admin) |