|

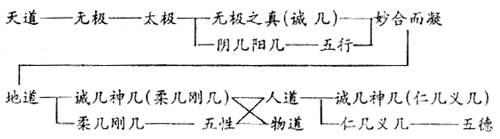

关童 内容提要:宋代是中国学术思想史上的整合与变革时代。当时的士大夫们鉴于唐末五代的变乱无主,而在北宋中期开始努力把宋初以来形成的歌舞升平的个体求乐之风异化为寻求人生之大乐——“道”乐,并借先秦儒家的“孔颜之乐”来使之规范化,又进而探讨了“道”的具体内涵及其推行于世务的可能性。周敦颐正是后来被推为道学开山始祖的重要人物。他的有关“道”的阐释及其身体力行的种种努力均能代表北宋中期士大夫们的这种努力的大貌。本文即从寻乐(知)、圣道规模及顺化(行)三个角度来探讨周敦颐的思想体系。 宋学发展至南宋,由于胡宏、朱熹等人所倡,遂奠定了周敦颐(1017—1073,字茂叔,号濂溪)作为道学开山之祖的地位(注:本文之道学,今多称理学,唯宋代称道学者多,且周子并未明确以理为本体,故似以道学论之为当。),至今袭之不衰。但其道学体用的内在逻辑,我们觉得今论似尚有未尽处,故拟更就周子著述的文本,而从其明体达用之说入手以论之,俾有益于对道学体用观在创始期的原貌及后来流变的探讨。 一、寻乐 北宋道学最重要的奠基人之一程颢曾说:“昔受学于周茂叔,每令寻仲尼、颜子乐处,所乐何事。”(《二程集》,中华书局1981年版,第1册第16页)二程之师周子,乃在1046年周子三十岁时,然周子在此前后的仕宦生涯中,每称自己“到官处处须寻胜”(《周敦颐集》,中华书局1990年版,第66页。以下凡引本书,只注页码);更至于“闻有山岩即去寻”(第65页)。也常常“乘兴结客,与高僧道人,跨松萝,蹑云岭,放肆于山巅水涯,弹琴吟诗,经月不返”(第87页)。其所经历处,留下了他的许多向山水风月中寻乐的努力。由于周子留下的诗文与其哲学著作一样少而珍贵,故其微言大义我们尽量从其著述中作穷尽性的文本分析。今检其诗文中含“乐”字的计四篇。 久厌尘坌乐静缘,俸微犹乏买山钱。徘徊真境不能去,且寄云房一榻眠。(第66页) 寻山寻水侣尤难,爱利爱名心少间。此亦有君吾甚乐,不辞高远共跻攀。(第67页) ……饱暖大富贵,康宁无价金。吾乐盖易足,名濂朝暮箴。元子与周子,相邀风月寻。(第59页) 吉与袁邻郡,父兄辈皆识推官,第为善内乐,殊忘官之高卑,齿之壮老,以至于没,其庆将发于是者!(第51页) 此中之乐可分两组。第一组为前两首诗,是乃知“道”之乐。第二组为后二诗文,是为体“道”之乐。第一组第一首诗中的“乐”乃乐山水中可远离尘氛,而与“静”结缘。第二首诗中的乐是因可与好友在山水中避开(间:避开)名利之心,也就是弃欲以求无欲之意,其中尤以后者为主。此在周子另外诗文中也多有申说。如:“闻有山岩即去寻,亦跻云外入松阴。虽然未是洞中境,且异人间名利心。”(第65页)“争名逐利千绳缚,度水登山万事休。”(第68页)皆言山水之中可以避弃名利之心。而避弃名利之心正是周子学术中的“无欲”之体验。无欲乃至静之途,周子在“圣人之道,仁义中正而已矣”一语后自注云:“无欲故静”。“静”又是周子学术中的圣道之主体。周子以为,太极阴阳五行发动后,“形即生矣,神发知矣,五性感动,而善恶分,万事出矣。圣人定之以中正仁义而主静。立人极焉。”(第5—6页)是知主静乃周子之知论中的一个枢纽所在。其在《通书·圣学二十》中说: 学圣,“一为要。一者无欲也,无欲则静虚动直。静虚则明,明则通;动直则公,公则溥。明通公溥,庶矣乎!”(第29—30页)如此可知,无欲静虚乃修圣的“主静”一途,联系周子的《养心亭说》,我们又可以把无欲主静同其哲学的另一个专门范畴联系起来。其文云: 养心莫善于寡欲,……盖寡焉以至于无,无则诚立、明通。诚立,贤也;明通,圣也。是圣贤非性生,必养心而至之。(第50页) 由上面两段文字比较可知:无欲则静虚则明通而庶几于圣,无欲也可以做到诚立、明通而为圣。我们前文已提到无欲即静,则知周子之意乃是无欲则静虚,静虚即诚可立矣。而诚又是周子于其著述中反复演论的一个范畴: 诚者,圣人之本。“大哉乾元,万物资始”,诚之源也。“乾道变化,各正性命”,诚斯立焉。纯粹至善者也。故曰:“一阴一阳之为道,继之者善也,成之者性也。”(第12—13页)诚为圣人之本,与圣人之道的“主静”之意合。它以万物资始的乾元(即天之始,相当于周子哲学中的太极)为源,而于乾道变化之后得立,且纯粹至善。周子之意为,诚与太极有些不同,即诚是太极在时间变化中所存在的“体”,含有时间迁移在内,虽仍然是“寂然不动”(第16页)且“无为”(第15页)“无事”(第14页),但它却是阴阳形成之后的道体——即太极之体。在逻辑上,它早于性而存在,并且它也不与“太极”的崴然唯与“无极”并立相同,而是有了四德之往复。如果联系于周子的道学具象模式图——太极图,诚可以相当于“无极之真,二五之精,妙合而凝”的“无极之真”,所以它堪为“五常之本,百行之源”(第14页)。如用习用的哲学术语讲,诚就是道之体,是存于百行万物中的太极。 由此可以说,周子诗文中的第一组含“乐”字诗,是因“避欲”(间欲)得“静”可以入道为言,属于知“道”而修之的工夫论之乐。而其第二组含“乐”诗文所言及的易足的“大富贵”之乐,周子在自述颜子之乐时又作了申发: 颜子“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,而不改其乐。”夫富贵,人所爱也。颜子不爱不求,而乐乎贫者,独何心哉?天地间有至贵至(朱子云此间当有“富可”二字)爱可求,而异乎彼者,见其大,而忘其小焉尔。见其大则心泰,心泰则无不足。无不足则富贵贫贱(作者按:此字原书讹作“贼”字,今改)处之一也。(第31页)正因有此“大富贵”,才使得某些人见“大”忘“小”而获得内心的泰然和乐。它已显示为体悟之乐,而非修养过程的寻乐了。由此也可知周子所言之乐实与世俗所言的私欲满足的外乐不同,它是一种由内心自见“大富贵”的内乐。至于这“大富贵”究为何物,此处未言,但于周子的哲学著述中却多有论及: 君子以道充为贵,身安为富,故常泰无不足,而铢视轩冕,尘视金玉,其重无加焉尔。(第38页) 圣人之道,仁义中正而已矣,守之贵,行之利,廓之配天地。(第18页) 天地间至尊者道,至贵者德而已矣。(第32页) 道义者,身有之,则贵且尊,人生而蒙,长无师友则愚。是道义由师友有之。而得贵且尊。其义不亦重乎!其聚不亦乐乎!(注:此段后半部分标点当为:“是道义由师友有之,而得贵且尊。其义不亦重乎!其聚不亦乐乎!”则此“义”“聚”乃谓师友之义与聚也,而其“乐”亦属知论范畴。)(第32页)由此我们可知周子所谓的体“大富贵”之乐,实是因体道而获得的一种融于道中的平和泰然之乐。其中所言及的“德”、“义”等,都是“道”的属范畴。 寻乐本是北宋前中期的一种世风取向,尤以文艺作品中为多。自柳开、王禹偁以至石介、欧阳修等倡古文之说,而世风浸变,儒家学者遂起而勇担道任。胡瑗、李觏之后,探讨乐“道”之风起,而周敦颐乃从乐“道”着手进一步探讨儒家之道的体用世界,从而建立起一个较为系统的道学体用具象模式(注:参见陈来《宋明理学》,辽宁教育出版社1991版,第42页;程杰《诗可以乐——北宋诗文革新运动中的“乐”主题的发展》,载《中国社会科学》1995年第4期。)。并以常人的富贵寻乐之情表述之,则尤为亲切矣。 由上已知周子的登临寻乐,就是乐在能充“道”体“道”,而其所充所体又以道之本体即“圣人之本”的“诚”为主。然则充体之极,则又“至诚则动”(第39页),于是就进入了道之用的范畴了。他说: 寂然不动者,诚也;感而遂通者,神也;动而未形,有无之间者,几也。诚精故明,神应故妙,几微故幽。诚神几,曰圣人。(第16—17页)此语谓神乃诚之感物而动,动而通达者。然诚、神转变之间,各有对方之“几”存焉,故能“至诚而动”。又,《通书·诚上第一》云:“元亨,诚之通;利贞,诚之复。”(第13页)元亨即始通之意,利贞即遂正之意。此中之意当为诚始通即转为用,而用正则诚的因素又复存矣。如从上面所引“诚神几”的角度来说,就是诚则必存神之几,而神则必有诚之几。如此方能往复无碍。即所谓“动而无动,静而无静”(第26页)之神。如此,则其中之诚也必是“静而无静,动而无动”了。明白了这一点,也便重建起了周子圣道的太极之动静相根阴阳自生的体用圆融境界。而寻“诚神圆融”之道的乐,至此也便精微已备。用前引《养心亭说》的话说,就是“诚立,贤也”,即可谓贤人了。 然儒家一向致力于寻找天人之际的相通之处,以求获得个体生命的双重关怀。所以儒家之道也必得明于天人而沟通之,始可全圣道之规模。 二、圣道规模 周子云:“圣人之道,中正仁义而已矣。”(第16页。有时又作“仁义中正”,见第18页)据周子于《太极图说》中引《易》之语云:“立天之道,曰阴与阳;立地之道,曰柔与刚;立人之道,曰仁与义。”则知此当为圣人的立人之道,即《太极图说》所谓的“圣人定之以中正仁义而主静,立人极焉”之意。但周子何以比《易》之人道增加了“中正”二字,此又为令众多读者费解之处。而此二字未安,则圣人之道也必不安。故必先考察此二字。考周子哲学著述中含“中”字的语句有如下几条: (1)形即生矣,神发知矣,五性感动,即善恶分,万事出矣。圣人定之以中正仁义,(自注:圣人之道,中正仁义而已矣。)而主静,立人极焉。(第5—6页) (2)圣人之道,仁义中正而已矣。守之贵,行之利,廓之配天地。(第18页) (3)“性者,刚柔、善恶,中而已矣。”“唯中也者,和也,中节也,天下之达道也,圣人之事也。故圣人立敬,俾人自易其恶,自至其中而止矣。”(第19页) (4)刚善刚恶,柔亦如之,中焉止矣。二气五行,化生万物。五殊二实,二本则一。(第30—31页) (5)“山下有泉”,静而清也。汩则乱,乱不决也。慎哉!其惟“时中”乎!(第41页) (6)情伪微暧,其变千状。苟非中正、明达、果断者,不能治也。(第39页) (7)(乐)淡则欲心平,和则躁心释。优柔平中,德之盛也;天下化中,治之至也。是谓道配天地,古之极也。(第28页)让我们先来看条(4)。刚柔之发几(几:善恶。如此则得刚善刚恶与柔善柔恶)而得中共五,后云“二气五行”何也?审《太极图说》,知刚柔乃地之道,而《太极图说》云:“二气交感,化生万物……”,此所谓二气,当指阴阳之在地者即刚柔而言。又,条(4)中以“刚善刚恶,柔亦如之,中焉止矣”拟五行,而据条(3)所载,此“五殊”当称“五性”。且《太极图说》亦谓“五性感动,而善恶分,万事出矣”,则条(4)中之“行”字或当为“性”字之讹。由条(3)(4)可推知中有二义,即五性本体之一及中和、中节之义。而条(3)中所说的“惟中也者,和也,中节也,天下之达道也”,其义即为五性之和乃天下之达道,前面所引的各句都可以此“中和”义解之。 又按,地之刚柔化五性之殊,其迹实同于天之二五之分。而《太极图说》云:“二气交感,化生万物……唯人也,得其秀而最灵。”则知人之道当为地道之“灵秀”者。准此,我们可以做如此的推理:即仁义乃刚柔之正者,而五德(仁、义、礼、智、信)乃五性之和者。是知所谓“动而正,曰道;用而和,曰德”(第17页),盖专为人道之绎于地道而言。如此,则可以明了天地人之道的对应规律:阴阳(两仪)产生五气,五气顺布为天之五行;柔刚产生五性,五性和为人之五德。至于“无极之真”即因动静而化为“阴阳”、“柔刚”、“仁义”矣,唯其体用各以诚神贯之。如此,则可以认为,周子所谓的“圣人之道”中的“中正”二字,乃是指人天德行的中与人天之道的正,此义重矣。而“中正”明则“仁义”也便在圣人之道中得以定位了。我们可以用一个图来拟释一下天地人的这种关系:  是以人当法天驭物。现在,让我们再回头来阐释一下前面“寻乐”一节中所留下的那条学圣条件:“……动直则公,公则溥。明通公溥,庶矣乎!”直即正,动直即动正,即本节前半段所谓之“神”。然诚神圆融,中正既得,又须“公溥”,才庶几于道。我们可再引两条材料以明之: 圣人之道,至公而已矣。或曰:“何谓也?”曰:“天地至公而已矣。”(第40页) 圣人之道,仁义中正而已矣。守之贵,行之利,廓之配天地。(第18页)由此可知,圣人之道的精微处既得之后,尚需致广大,所谓“廓之”始能合于天而为圣。周子云:“圣同天,不亦深乎!”(第35页) 三、顺化 修圣人之道,则自当为圣贤之业。即《通书·陋第三十四》所谓:“圣人之道,入乎耳,存乎心,蕴之为德行,行之为事业。”(第39页)然德行存蕴之至则可为圣,即所谓内圣。但又如何行之为事业呢?《通书·顺化第十一》云: 天以阳生万物,以阴成万物。生,仁也;成,义也。故圣人在上,以仁育万物,以义正万民。天道行而万物顺,圣德修而万民化。大顺大化,不见其迹,莫知其然之谓神。故天下之众,本在一人。道岂远乎哉!术岂多乎哉!(第22—23页)这里有几个语义当作阐发。首先为阳生阴成问题,此似使得《太极图说》的天地人之道对应的阴阳——柔刚——仁义之序反转了。其实这里所说的仁义乃是从用的角度说的,即从阴之动与阳之静的角度说的,“生,仁也;成,义也”的语义是:生,仁之动;成,义之静也。但何以不说义生仁成?因为这里要强调根据,言义生则不能溯及义动之前的由来,同样,言仁成也是如此。此即“水阴根阳,火阳根阴”(第27页)之理。第二,圣人在上可以用人道生成民物,这里提到的民物为互文见义,其言人道即已隐含地道,以人乃地之最灵秀者,故可及于物。人道发动,则道德妙合而凝,始得民物之顺化。但只有到了仁义圆融、道德妙合之中正处,方可至“大顺大化”的神化境界。亦即与圣人的自化为同一境界——“与天地合其德,日月合其明,四时合其序,鬼神合其吉凶”。但能至此境界者古今盖唯孔子一人,“道高德厚,教化无穷,实与天地参而四时同,其惟孔子乎!”(第40页)但以今观之,由于孔子未能在上位,故似也未能成就使天下大顺大化的神化之事业,而周子也仅是从教化无穷来论其事业罢了。并且孔子亦尝谓:“予欲无言。天何言哉!四时行焉,百物生焉。”就是说,果如孔子所言,一任天道自然而无为,则后人也无由知其道矣。故周子又言:“然则圣人之蕴,微颜子殆不可见。发圣人之蕴,教万世无穷者,颜子也。”(第35页)而颜子之乐道力行,亦仅至“亚圣”(第31页)“大贤”(第22页)而已。则周子所谓之成圣,当是内备道德圆融之诚正而外得大顺大化物民的神功。第三,所谓“故天下之众,本在一人”,即是说,圣人为此顺化之功乃外王之业。天下之人多物博,“情伪微暧,其变千状。苟非中正、明达、果断者,不能治也。”(第39页)即治道之本在个人的得道而顺化之,推此自可合于天下人物之情实,而大顺大化之功成矣。若推此论于当时北宋的变法思潮,则可理解为世道不治之因乃是以不得人物情伪之实所致,而不得情伪之实的原因是因为治之者不能以中正之心统领之,如能因道以顺化,则不必多术矣。 圣人可以“无思而无不通”(第21页),无思指诚,无不通指神。亦即圣人能随时因诚而得神,并合之而“制礼法”“作乐”(第27—28页),即法“阴阳礼而后和”以作礼(理也)乐(和也)(第24页)而顺物化人;法天之春生秋止而制刑以止民之欲动情胜所致的利害相攻(注:周子文中,士民似仍有别,如礼乐之事,并言人;而刑则以治民。盖民者,乃不知向道之人,即不肯任教化而自复中正,则必临之以刑,使至中正,从而共达人天顺化之道,而至“治之极也”。)。至于一般人暂时做不到无思而无不通,就要希圣以求至,但这也有一定的阶段性,即“圣希天,贤希圣,士希贤”(第21页)。亦即一般人必通过一定的知行手段来纯心诚心以体道而顺化之,方得圆满。此有二途:一是通过主一寡欲以至于无欲静虚而立诚,由前论可知,此乃立本之道,诚立则必动而得神,因神而动则顺化之功成矣。二是通过思来通微以至于无不通而达神,此乃任智者所为,当为不能主一立诚者之所为也。周子的“不复古礼,不变今乐,而欲致治者远矣!”亦因此而发,非力倡一切复古,乃退而求其次之意也。只是对一般人来说,这种体得诚、神之机仅是某些时候,而不能像圣人一样径体天之广大而得随时之中正,故须不断地为知“道”之功,而知之即果断以行之,则近顺化矣。圣人给我们留下的《易》经也很能说明这个问题,《通书》最后一章《蒙艮第四十》云: “童蒙求我”,我正果行,如筮焉。筮,叩神也,再三则渎矣,渎则不告也。“山下出泉”,静而清也。汩则乱,乱不决也。慎哉!其惟“时中”乎!“艮其背”,背非见也。静则止,止非为也,为不止矣。其道也深乎!(第41页) 此段之意即是在童蒙未发之中求我之所悟,得其中正则果断行之,就像卜筮问神一样,反复询问就是不信任神即渎神,神也便不会告以实理。又像山中泉水,本自清静,唯搅动则乱,乱就不能决断了,因此,最要谨慎的,便是“及时中节”,即“及时用中”。又像决断(艮:止也,这里引申为决断)于背后(比喻道),背后是看不见的,只有静虚时能体悟得到,因此这种体悟就没有人为的因素;而有人为的利害计较就不能决断中节。所以说道旨深远。是乃强调“希”圣者当知知行无间之意。从而涵泳诚神,果于顺化,又充而廓之,始可成圣。周子以此段置于《通书》收章之处,盖正欲明知行贯通之理也。 观周子之生平,程颢曾说:“周茂叔窗前草不除去。问之,云:‘与自家意思一般。’”(第76页)苏轼也赋诗追记其行曰:“先生岂我辈,造化乃其徒。”(第103页)而其妻兄蒲宗孟论其“屠奸翦弊,如快刀健斧,落手无情”(第86页)。并有以窥知周子之道。 (责任编辑:admin) |