|

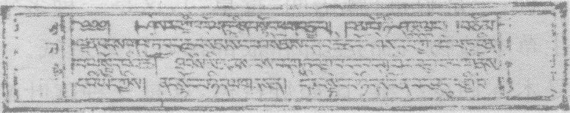

藏族源出于羌族,很早就居住在青藏高原一带,他们勇敢地与险恶的自然条件作斗争,开拓了这块被称为“世界屋脊”的高原地区,对缔造伟大的中华民族作出了贡献。藏族聚居的地区在唐代称为“吐蕃”。吐蕃王称为“赞普”。公元7世纪前期,吐蕃的赞普松赞干布向唐朝廷求婚。贞观十五年(公元641年),唐太宗李世民派人护送文成公主入吐蕃,嫁给松赞干布。唐高宗永徽元年(公元650年)又向吐蕃派去许多技师和工匠。在这些技师、工匠中,就有造纸匠,制墨、制笔的工匠等。因此,吐蕃在1000多年前就开始了纸的制造。中原先进技术的传入,推动了吐蕃社会经济的发展。经济的发展,促进了文化的发展。松赞干布和文成公主更实行藏文文字改革,参考唐历,创制藏历。与此同时,佛教在吐蕃流行,抄写的佛经逐渐多了起来。文化的发展,加大了对纸张的需求。  后人在敦煌石室所藏的写本中,发现有一些藏文经卷,大部分是佛经。从这些藏文写经的书法风格来看,有些是在藏文文字改革以前写的,有些则是在这以后写的。这些写经,年代上应属于七八世纪至9世纪。藏文写经用纸,直高都比汉文唐人写经纸尺寸大。经鉴定,这类纸有的是甘肃造的,有的可能就是吐蕃造的。因为从纸的厚薄、帘纹形制和外观来看,绝非中原产品。 藏文写经用纸一般比较厚,多是肤色的本色纸,纸背有些没有打散的圆疙瘩,原料多为麻质。之所以用厚纸,一是因为抄纸器材料与中原所用略有不同,二是因为藏族写字,使用坚硬的木笔或竹笔蘸黑墨水书写,纸太薄容易被划破。后来,藏族掌握了雕版印刷术,藏文书籍和佛经便出现了刻本。早期的刻本传本很少见,我们所见到的藏文刻本多属于明、清以来的刻本。这种刻本有在内地印的,也有在当地印的,从纸张的原料及制形,可以一眼就鉴别出印刷的地点。 由于西藏地区麻料来源有限,于是藏族利用当地资源造纸。西藏造纸所用原料大体上有三种:一是狼毒(藏语叫“毒草”),这是一种多年生草本植物,它的茎部和根部都可用来造纸。一是木本韧皮纤维,比如灯台树,这是一种落叶灌木,藏语读音为xiaoxin,意思是“纸木”,它的皮可以用来造纸;还有用野茶花树的。三是利用故纸。  《清代刻本藏文佛经书影》图  《造纸原料狼毒》图 关于藏族造纸技术,目前从文献中还一时找不到有关的文字记载,只能从过去西藏土法生产中略知一二。不过,这种土法往往与古代相差不大。以狼毒根造纸为例,把根挖出后,水洗去泥,用木棰打碎,洗去杂质,再放入盛有石灰水的锅中用火煮,煮好的纸料用水洗净,放入细长桶中,加入米汤或仙人掌汁,用打浆棒打浆。用瓢把浆提起,看浆液黏时即可。用木框绷紧的纱布筛作为纸模,把浆液浇注其上,滤水后,经日晒干,揭下成纸。 制纸浆过程中加入仙人掌汁,可以起到类似汉族用的黄蜀葵,或者杨桃藤汁等纸药水的作用。仙人掌汁的制法:仙人掌阴干后,用木棰打碎,慢火煮,烂成酱泥状即可。 如果用灯台树皮造纸,则把砍下的幼树或幼枝,去叶打成捆,入水中沤制七八天,再撕成麻状,入清水中漂洗后用木棰打碎,然后再施行蒸煮。 藏族造纸技术与中原大同小异,但原料采用青藏高原的野生植物,就地取材。这些野生造纸原料的发现和利用,是藏族对我国造纸术的一项贡献。 藏族使用的造纸设备,简单可行。捣料一般不用踏碓,而用木椎或杵臼。捞纸不用竹帘,而用纱布,并且用浇浆法。将纸浆放入桶中,提到河边或水槽旁,将纸模飘在水面上,倾浆后用棍敲打,以使其均匀分布。因此,这样造成的纸,在明处望之没有帘纹,只呈现布纹。  《西藏工匠造纸图》 藏纸的质量有高下之分。上层领主或寺院喇嘛用纸,大多是较厚而坚硬的纸,纸上很少见到纤维束,纸略呈浅黄色,经砑光后,适于书写,而且纸幅较大。一般人用的纸比较薄,纸上长纤维较多而未经充分分散。总的来说,藏纸拉力都很强,有抗蛀性。须指出的是,藏纸不是在墙面上晒干,而是随纸模在日光下自然晒干,因此表面不甚平滑,使用前必须用细石砑光,这是一道较为费事而又费时的工序。 清代黄沛翘在《西藏图考》一书中的“土产”项下提到了藏纸,并收录了查礼写的《藏纸诗》,对藏纸极力称赞:“质坚宛茧练,色白施浏亮。涩喜受隃〔yu于〕麋(指隃麋墨),明勿染尘障。题句意固适,作画兴当畅。裁之可弥窗,缀之堪为帐。何异高丽楮,洋笺亦复让。”(《西藏图考》卷三,光绪十七年《读我书斋》重刊本)查礼诗中对藏纸的称赞,应当说毫不夸张。这种纸在坚韧、纤维交结匀细程度上,确实不让当时欧洲的洋纸。它既适于书画,又堪作纸帐、糊窗日常之用。笔者曾在北京图书馆看到一种精制皮料藏文佛经纸,就像查礼所形容的那类纸。该馆所藏一些藏文刻本用纸,有的也相当讲究。 (责任编辑:admin) |