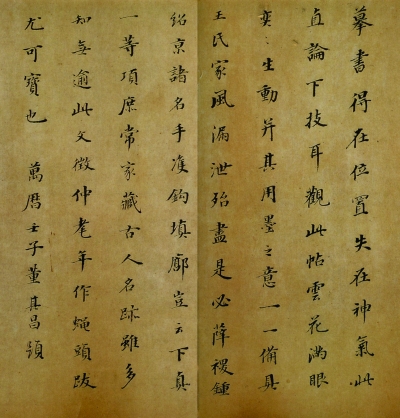

书法同其他艺术一样,作品皆受艺术家长期在某种先天因素、自然条件和文化环境下所养成的习性影响。对书法,书家习性不仅成就作品个性和品貌特征,而且往往还是书家扼要制胜、出乎其类的法宝。笔画起收、肥瘦、方圆,结构长短、正欹、险夷等等,无不浸透着书家的个人习性,正是因为有着习性的作用,书法作品才得以呈现曼妙风姿和多彩逸韵。正如宋董逌《广川书跋》所言:“议者不知书有天机,自是性中一事,而学习特求就法度规矩尔?”又如明项穆《书法雅言》所说:“是以人之所禀,上下不齐,性赋相同,气习多异,不过曰中行、曰狂、曰狷而已。所以人之于书,得心应手,千形万状,不过曰中和、曰肥、曰瘦而已。”习性不同于性格,性格多指人在现实生活方式中形成的个性心理和人格特征,而习性多指行为中逐渐养成而不易改变的潜意识的活动,一经形成,就会不知不觉地按照既定的程序演绎和流向行走。本文现就书家习性在传统书法中的作用,谈一些粗浅的看法。 腕法 传统书家对腕法的运用,并没有后期那么多的清规戒律,也没有机械死板地非要悬腕、半悬腕或者枕腕。具体如何运腕,取决于书家习性而已。应该说,运腕比运用身体其他部位,譬如运指、运肘、运肩、运腰,对笔法墨法章法更具直接表达作用和现实效果。运腕不仅使书家全身之力得以传输到笔画中,而且也能畅快地表达出书家的心意情想。晋卫夫人《笔阵图》中“下笔点画、波撇、屈曲,皆须尽一身之力而送之”就是强调运腕的作用。灵活、协调、柔韧地运腕,在规定时间内实现手腕力度、速度、角度等各种因素高度精确组合,必须要求身心放松、手臂自然、五指执笔、指实掌虚、掌竖腕平、腕肘并用。只有这样,手腕才出得力量,并依仗书家的思维层面和神经系统,使得笔墨在纸张上霞舒云卷、凤翥龙蟠。 但是,书家在创作过程中,不会僵化执守这种运腕要求,而更多只是以自己的习性来理解、掌控、运用这种规则。从唐代摹本晋《女史箴图》和南北朝《北齐校书图》来看,图中凡执笔用腕者各人都与他人不同,取决书家习性也取决当时当地的物件等境遇,甚或有人左手拿着纸而右手两指握笔悬空而写。宋米芾在他《海岳名言》中说:“学书贵弄翰,谓把笔轻,自然手心虚,振迅天真,出于意外。”明董其昌在他《画禅室随笔》中说:“翰墨之事,良工苦心,未尝敢以耗气应也,其尤精者,或以醉,或以梦,或以病,游戏神通,无所不可,何必神怡气王,造物乃完哉!”这就是说运腕作书不要拘于一则,泥于一法,而要自然尽于腕臂生理之妙用。缘其由,就是因为运腕方式依人之习性而定。汉蔡邕与南宋姜夔在著作中都极力强调运腕具有灵活性、多重性、无定性,这从另一侧面说明,书家习性在运腕中具有的关键作用。 笔法 笔法主要指用笔生成点画起收转折之法,既包括执笔、运笔等具体行为,也包括笔意、笔势等抽象行为。传统书论对其代有论述,而且十分丰赡周详。蔡邕《笔论》《九势》,晋卫恒《四体书势》,晋王羲之《笔势论十二章》《用笔赋》等等,论述多是笔法规程。受民族文化特别是儒道哲学思想影响,笔法论述多周延客观,合乎中庸,对并存的多种笔法不畸轻畸重,也不厚此薄彼,对相互矛盾的笔法往往多统而述之,雄飞雌从。正如《礼记》中所说:“尊德性而道问学,致广大而尽精微,极高明而道中庸。”所以述笔法,提疾也提缓,提枯也提润,提方也提圆,双方互为衬托,互不否认,互为依归。而真正对笔法中某一笔法的运用则又依靠书家个人习性而定。 我们以笔法之缓疾为例分析。笔法缓疾主要指运笔的快慢节奏,唐孙过庭《书谱》中对书家习性决定作用说得很为透彻。他肯定笔法之缓疾是对立之统一,疾并非一味迅速,而蕴含缓之元素;缓也不是一味地迟,而寓急缓于其中。但随后,他一再表明,笔法“消息多方,性情不一”“虽学宗一家,而变成多体,莫不随其性欲,便以为姿”。这正是对笔法取决于书家习性之最好诠释。因为每个人的习性各不相同,这也就决定了他在书写时所表现出来的节奏感、韵律感不尽相同。 传统书家早就认识到,草书笔法迅疾,如东汉赵壹在《非草书》中讲:“草贵易而速,今反难而迟。”后期张旭、怀素、黄庭坚、祝允明、陈淳、王铎等人的行草书都非常喜欢以迅疾表现之。但从书家的习性来看,这一基本规则运用也不尽然,姜夔从自己的习性出发,就认为不能一味求迅疾,而应强调点画之间的呼应关系,他注重的是草书笔法要依据点画起笔的形态,形成搭锋与折锋,以此勾连互应。到清代包世臣、康有为等书家,因他们喜欢书法粗茁、浑重和厚实的艺术效果,注重运用顿方挫折的强烈节奏,偏爱气势开张、浑穆大气的阳刚之美,以此习性来书写草书,追求缓笔进而将草书滞涩和凝重感发挥到极致。 墨法 “血”“肉”“干”“燥”“润”是古代书论对于墨法的常见表述,可见,精妙的墨法对书作起着不可忽视的作用。“墨法”也就是笔迹显示出的直观存在,它反映笔画时序段落间的质感对比,包含笔画颜色之深浅、质地之燥润和宽窄之转换。相对于腕法、笔法,传统书论对之法则阐述较少,并没有严格约束的教条矩框。墨法之粗细轻重也因依书家习性而为,所以并无褒贬之分,有如南宋陈思《书苑菁华》中收集的《笔意赞》中所说:“粗不为重,细不为轻,纤微向背,毫发死生。工之尽矣,可擅时名。” 有的书家喜爱浓墨。苏轼我行我素、追求意趣的个性,致使他偏爱浓墨重彩。他重浓墨的习性,使得他书法中展现出雍容华贵的艺术特征和烂漫稚拙、古朴厚道之情趣。宋李之仪《跋东坡四诗》中评之:“东坡捉笔近下,特善运笔,而尤善墨,遇作字,必浓研,几如糊,然后濡染。蓄墨最富,多精品。”与之相反,明董其昌习性却喜欢淡墨,以其独有的虚空和静洁的神韵,与苏轼的浓墨习性一并成为墨法视野中的两个极点。董其昌在《诒美堂集序》中说:“大雅平淡,关乎神明。非名心薄而世味浅者,终莫能近焉,谈何容易?”他在《画旨》中还说:“诗文书画,少而工,老而淡,淡胜工。”可以说,淡墨是董其昌书法独创的语言符号,这种淡墨情韵使其作品更具婉转飘逸的风神而秀逸着书卷之气。 当然,更多的书家习性仍然是钟爱浓淡墨法兼而有之。米芾就是代表之一,他十分喜欢用水分掺和来使墨色产生浓淡枯润变化。书写时,通过毛笔运行,实现墨色由浓渐淡、气质由润渐枯、色泽由深入浅,在墨色行将竭无时,并不重新蘸墨润笔而一挥行之,以保持行笔之流畅、行气之贯通。这样整个墨色自然变化行径得以完整保存在笔画之中。 结体 字之结体有结体之要求,譬如平正沉稳,免于浮滑,笔画气脉贯通,摆脱堆砌、安排、做作,趋近自然,等等。对于字的结体,人们常说评价王羲之、王献之父子的字:笔法精妙,潇洒飘逸,委婉含蓄,有如行云流水;结体遒美,骨骼清秀,点画疏密相间;间架巧妙,在尺幅之内蕴含着丰裕的艺术元素。但这一评价依然不能掩盖他们之间习性而造成的字之结构的差别,而且这种差别还很大。王羲之习性喜内敛,王献之习性喜外拓。元朝袁裒在《总论书家》中说:“汉魏以降,书虽不同,大抵皆有分隶余风,故其体质高古。及至“二王”,始复大变。右军用笔内擫而收敛,故森严而有法度;大令用笔外拓而开廓夕故散朗而多姿。”这不难看出“内擫、外拓”指其习性而言。 对这种结体“内擫、外拓”之论,也只有从习性不同去理解才合乎常情。“二王”皆有强劲之风,现代学者沈尹默在他的《二王法书管窥》中认为,“内擫”更重骨力,则刚健中正,淳美而静;“外拓”更重筋力,则刚用柔显,华因实增,均因性发挥,自然有别,唯习性不同而已。当然,论习性之异也并非与“内擫、外拓”之结构丝丝吻合,毫厘不差。肯定习性的作用,但不能放大习性在书法中的绝对影响,并将习性与书作一一加以对应,这将会走向另一种的机械和教条。 (作者为江苏省教育学会书法专业委员会常务理事) (责任编辑:admin) |