|

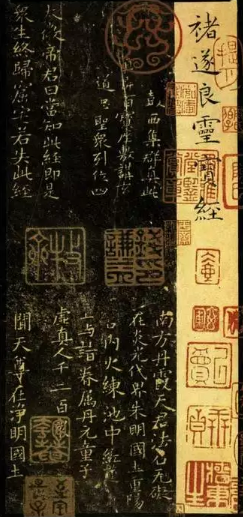

文/刘屹  柏夷 “精明的读者肯定会注意到,写作书评通常是‘鸣’的一种形式,并伴随着不同程度的当众炫耀。”这是柏夷(Stephen R. Bokenkamp)先生(以下省略敬称)在对高德耀(Robert Joe Cutter)关于中国斗鸡研究的书评结尾的一句话(本书,249页注1)。我之所以写这篇评介,却没有一丁点“当众炫耀”的成分。因为柏夷对于中国道教研究是如此的重要,不仅是美国近二十年来研究中国道教的标志性人物,也是与中国道教学界来往最密切的外国学者之一,但他的论著却还是第一次被集中译介给中国读者。任何想要通过对他大著的品头论足来炫耀自己的企图,无疑都是班门弄斧。也正因为柏夷是如此的重要,所以在他的第一部中译本著作出版之际,中国学术界理应及时地有所反响。这样做,与其说是品评,不如说是致敬。十几年来,我一直是硬着头皮去啃读柏夷的英文原著,无数次受他笔尖流露出的奇思妙想所启发或激发,对他收入本集的多篇论文也多有拜读。这次通过多位译者和校者的辛勤努力,能够完整而顺畅地重新拜读柏夷的这些重要论文,所感所想,也必定与多年来时断时续地阅读领会大有不同。因此,写作本文的初衷,仍然是向本书作者和读者汇报学习柏夷道教研究的点滴心得。  柏夷《道教研究论集》 柏夷《道教研究论集》(孙齐、田禾、谢一峰、林欣仪译,上海:中西书局,2015年7月)这本论文集,由柏夷自选了他在1986—2011年之间正式发表的论文14篇,作者对这些论文的重新编排,自有他的原则和标准。在我看来,这14篇论文主要包含四方面的内容:一是以六朝古灵宝经为中心的研究,有7篇之多;二是道教对唐代历史和文化的影响,3篇;三是对道教某些方面概观性的认识与总结,2篇;四是有关文学和诗学的研究,2篇。下面就按照这四方面的内容向作者和读者汇报我的研读体会。 关于灵宝经的研究,虽然没有被作者选入本集,但我认为柏夷1983年的“Sources of the Ling-pao Scriptures”(已有吴思远的中译文,载《弘道》2013年1期,1—35页)至今仍然具经典意义。30年前的文章以现在的眼光来看,或许有需要修订之处,但那篇依然是关于灵宝经研究谁也绕不开的基础性成果。其中发现和讨论的问题,至今仍有价值。柏夷在本书中的7篇有关灵宝经的论文,至少有5篇都关涉同一个主题:如何准确描述并恰当评价灵宝经与佛教的关系?六朝时代的古灵宝经中有明显来自佛教的名词、术语和概念、教义,早年研究灵宝经的学者,往往把这种现象看作是“佛教影响灵宝经”,或是把灵宝经看作是一种“佛道混合体”。这其中不自觉地隐含了这样一种观念:佛教与灵宝经派是两个独立的宗教实体,为了竞争,理论贫乏的灵宝经就窃取佛教的部分教义来充实自己的经教。但这样的看法除了加深我们对道教的负面印象之外,还能带来什么有价值的认识?柏夷对此给出了一系列令人眼前一亮的回答。 《蚕与菩提树:灵宝派取代佛教的尝试以及我们定位灵宝道教的尝试》(2004年初刊) 柏夷在此文中首先反思了西方道教研究的方法论范式问题,即认为道教起源于对老子《道德经》思想的崇奉,《道德经》是纯正的,道教原本也是纯洁而高贵的;后来道教吸收杂糅了包括佛教在内的多种思想和信仰来源,在“借用”和“影响”之中,逐渐被“玷污”了,所以才变成了驱神捉鬼、画符念咒之类等而下之术的混合体。使用“纯正”和“玷污”这两个词,实际上隐含了一种宗教中人才应该关切的价值判断。但不幸的是,很多学者也受此感染。柏夷在此不仅提出了一个对于认识中国道教而言带有根本性的反思,而且继续带着这种反思意识来重新考察灵宝经与佛教的关系问题:如果道家是“纯正”的,道教就是“玷污”的吗?道教是因为像灵宝经这样大肆“混合”与“折中”,才导致了“玷污”吗?相对道教而言,佛教就是“纯正”的吗?为什麽带有融合性质的道教总是被贴上“玷污”或“堕落”的标签?他在此提出了对灵宝经的两个基本看法,值得重视:一是“灵宝经的创作,是期望用更高或更恒久的真理,来取代此前所有的精神知识”。(11页)亦即说,佛教也是灵宝经欲图超越的对象。二是“我们不如更准确地(以及更富有成果地)把灵宝道教视为中国改造佛教的多种形式之一”。(15页)这将使我们更多地关注到灵宝经在佛教本土化过程中所起到的推波助澜之功。通过柏夷的阐发,灵宝经或许不再只是个别低俗道士抄袭、剽窃佛经的结果,而是中国本土信仰试图融合佛教来形成一种以本土立场为主体的新的信仰体系。当然,灵宝经作者们这样努力的结果,可能在客观上的确有益于佛教在中国的传播;但其主观上的目标,显然并未能够全然达到。无论如何,柏夷提示的这两点,都是以往灵宝经研究中尚未被充分重视的新角度,相对于以往只关注到灵宝经对佛教的处处模仿而言,无疑是一种认识上的提升,或许能够对今后灵宝经的研究起到方向性指引的作用。而文中关于灵宝经“愿”的研究,也足以启发一个有意义的新话题。 柏夷在此篇中对灵宝经还有一个基本的观点,即“元始旧经”和“仙公新经”这两部分灵宝经,虽然描述的神话时间背景明显不同,但却都是要降示给葛玄,并经由葛玄之手传下来的(12页)。柏夷并没有给出具体的证据来支持他的论点,我对此问题有不同的理解,在此不拟展开论述。我觉得柏夷提醒我们:在陆修静眼里这两组灵宝经是不可分割的一个整体,这是不错的;但不应过分强调陆修静而削弱对葛巢甫的关注。即便在现有条件下,对葛巢甫造作灵宝经问题,也还是可以有不同于柏夷在文中所批评的那种模式的理解。葛玄有没有领受“元始旧经”,虽然只是灵宝经中的一个神话问题,但却是关系到如何看待灵宝经形成历程的一个关键环节。  褚遂良楷书《灵宝经》 《佛教须达拏太子本生故事与其道教版本》(2006年初刊) 此文是有关灵宝经汲取佛教因素的一个颇具典型意义的例证。须达拏太子以极端的方式积累布施之功德,是佛经中常见的佛本生故事之一。早有学者注意到灵宝经《智慧定志通微经》中的元始天尊的前身乐静信及左玄真人、右玄真人的故事,可以看成是须达拏故事的道教版本;也试图从佛经中寻找道教版本的源头,但最终发现只能从佛经中看到这一道教版本若有若无的蛛丝马迹,却无法找到可以直接对应的文本和字句。灵宝经的作者通常不是直接根据某部佛经的文本来改编成灵宝道教的版本,当然也有例外,如柏夷在其1983年文中发现的《五称符上经》的十方真人名号直接挪用改写自支谦译《菩萨本业经》的例子。但更多情况是,明明知道灵宝经的某些内容一定是来自佛教的影响,却往往在佛经中找不到直接对应的文本。对此现象,许理和(Erik Zürcher)在其1980年的名篇(“Buddhist Influence on Early Taoism”)中早已指出:这表明灵宝经作者对于佛教的了解,并不是来自某种固定的汉译佛经文本,而很可能是来自简单的、被过滤的、世俗佛教的一般性知识。在指出“佛教影响”确实存在,也尽可能地追踪到道教版本在佛经中可能的源头之外,柏夷在此篇中对这种佛道比较研究又有一个重要推进,即揭示出佛道两个版本的须达拏故事的差异性何在,以及这种差异産生的原因。柏夷将此道教版本与现知的三种汉译佛经文本进行了结构性的对比,这项工作凸显了他在研究佛道交融方面的独特优势——当年的印第安纳大学会聚了柏夷、康儒博(Robert F. Campany)、马克瑞(John MacRae)和那体慧(Jan Nattier)等东亚宗教研究的优秀学者,并能做到在学术上互通有无。柏夷不仅比较出佛道之间的不同,还比较出三种不同的汉译佛经文本之间的细微区别。简言之,道教版本比佛教版本更加注重“家庭协商”和所谓的“情感校准”(那体慧语,29页)。佛教版本中,须达拏的布施行为在绝大多数情况下,只是服务于他个人修行的需要,他可以把妻子儿女也布施出去。这与中国本土强调家庭观念的传统显然格格不入,所以三个不同的佛经汉译本都要考虑到中国人的接受程度,不断做出些许改订和润色。而在道教版本中,左玄真人法解在将妻儿布施给人方面,丝毫不逊色于须达拏。不同之处在于,法解的布施行为,得到了全体家庭成员(甚至包括被他布施出去的幼子)的谅解和协助。灵宝经似乎认为:所有家庭成员都应该在家庭共同的福田功德上有所贡献,这样才能使家庭中的每个人都得享福业。这也可以理解为灵宝经在汲取佛教福田观念的同时,又保留了重视家庭与血缘关系的本土文化特色。不言而喻,灵宝经比汉译佛经更要考虑到经本受衆的接受程度。由此也就不难理解为何我们在佛经中找不到道教版本的直接文字证据,法解的故事当然不会是照着现成的某种佛经文本来改编的。前述许理和关于灵宝经佛教知识来源的论断至今仍是不刊之论,而柏夷则进一步揭示出灵宝经作者对佛教文化采取的有意为之的本土化改编策略。这或许是此一研究的典型意义所在。 不过,《智慧定志通微经》所反映的这样的观念,并不是六朝道教的统一认识。灵宝经在面对佛教理论对家庭和血亲关系的冲击时,似乎曾有过反复。除了柏夷在文中举出的陆修静不顾女儿病危拂袖而去的极端例子外(39页),属于“新经”的《智慧本愿大戒上品经》说:“夫为父母、兄弟、姊妹、夫妻、君臣、师保、朋友,皆前世(敦煌本作“先身”)所念,愿为因缘,展转相生也,莫不有对者哉。”(《道藏》第6册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988年影印本,156b页。)按照这种轮回观和因缘论,家庭成员之间的关系不是由历代家族延续的血缘关系决定的,个人的因缘愿念决定了其在每次轮回中的地位和角色。这或许可以为须达拏/法解和陆修静的极端行为提供说辞,但事实上须达拏/法解和陆修静的故事中都没有援引这套理论。无论如何,“新经”对中国传统的家庭血亲关系有如此骇人视听的理解,而属于“旧经”的《智慧定志通微经》却又重归重视家庭和血亲的传统,其间的变化值得玩味。  敦煌莫高窟壁画—须达拏太子本生(419窟-隋) 《早期灵宝经与道教寺院主义的起源》(2011年) 柏夷在此篇想探讨的是:道教的寺院主义,即建立专门的道教宫观来供道士出家修道的模式,多大程度上是模仿佛教寺庙出家制度而来的?在灵宝经几乎满篇皆见佛教因素的背景下,人们自然会认为道教的宫观建设是受佛教寺院制度影响才産生的。但当柏夷从身份的获取、外在标志、修道场所和职责等方面,对早期灵宝经中的“灵宝法师”进行一番讨论后却发现:灵宝法师“借取于中国传统较之于佛教似乎至少一样多。”(68页)在道教的授度仪中,只有“保师”的角色可能受到佛教制度的启发,此外的授度仪主要体现了道教对本土传统的继承。在4、5世纪的早期灵宝经中,看不到有意识地建立专门给道士出家修道用的道教寺院之设想;而到6世纪的《太上洞玄灵宝业报因缘经》,明确出现了“置观度人”的观念;再到唐初出现了《三洞奉道科诫仪范》那样详细规划道观内部建筑的作品。此外,柏夷还提到了灵宝经欲图对天师道的超越,甚至提出灵宝经有意使天师道信徒改宗的问题,都值得进一步探讨。 柏夷在此篇中所利用的主要材料,是陆修静的《太上洞玄灵宝授度仪》,他认为这是陆氏在450—460年代的作品。柏夷提出了需要辨别《授度仪》中哪些是对既有经典的引述,哪些是陆氏自己创作的段落,为此列出三个标准,这是很见文献功底的一种尝试(44页)。但是,这样做的前提必须是确认整篇《授度仪》都是出自陆修静一个人的手笔,而施舟人(Kristofer Schipper)注意到《授度仪》中出现了“某府县乡里”的字句(The Taoist Canon, p. 257),所以认为今本《授度仪》已经过唐宋时代道士的改编。我曾论证《授度仪》应该是陆氏在437 年的作品(《论古灵宝经“出者三分”说》,《国学的传承与创新》,上海:上海古籍出版社,2013 年,1252—1256 页),柏夷此篇中至少有两处无意间提出了对我不利的反证。一是他辨识出《授度仪》中的“宝珠之口”的典故,是来自《度人经》;而我认为《度人经》不会早在437 年《灵宝经目序》之前就作出。二是他列举了《授度仪》中的《师告丹水文》,法师在向弟子授予灵宝经时,经把元始天尊在历劫之前开创的灵宝经,与葛仙公在赤乌年间领受的灵宝经等同起来;而我认为即便在灵宝经的神话中,葛仙公也没有领受过元始天尊所传的灵宝经。这两个例子都是来自被柏夷认定为陆修静自己创作的段落,但施舟人疑为后人添笔的“府县乡里”那段话,恰恰是紧随在《师告丹水文》之后的弟子说辞。如果弟子说的话有可能被后人添笔,则前面与之相配套的法师的话是否还保持六朝原初之貌,也就变得可疑了。我仍寄望于将来能有更多的证据把这两例看作是后人对《授度仪》润色时才加进去的。 此外,柏夷说他在早期灵宝经中,只找到一例道观的“观”字用例,即《太上玄一真人说三涂五苦劝戒经》中的“精舍、灵观”,而在可以对应的敦煌本中,却不是“观”字。所以他认为“对于同时期人间修行实践来说,早期灵宝经中从未用如馆、观、宫、殿、楼、台等词来描述仪式空间”。(57页)我要补充的是:《太上洞玄灵宝智慧上品大戒经》的敦煌本P.2461,在“智慧功德报应上品戒”中有云:“施散财宝,营造观宇,一钱以上,皆二万四千倍报,功多报多,世世贤明,翫好不绝,七祖皆得入无患之国。”这显然是号召信道者布施财物来营建道观。这段话在《道藏》本中是没有的。通常在这种情况下,还是应以六朝隋唐时的写本敦煌本为准。按我的看法,《智慧上品大戒经》就是在471年还被认为是“未出一卷”,大概到宋文明之前才被造出(《古灵宝经“未出一卷”考论》,《中华文史论丛》2010年4期,81—103页)。亦即说,它应该是470—550年代之间的作品,是相对晚出的一部古灵宝经。所以,柏夷说早期灵宝经没有营建道观的意识,还是可以成立的。(编辑:若水)  (腾讯道学整理发布,转载自“中西书局”微信公众号。原文发表于《国际汉学研究通讯》第十二期(2016年6月出版,第350—369页),承蒙刘屹先生慨允中西书局微信公众号转载。) (责任编辑:admin) |