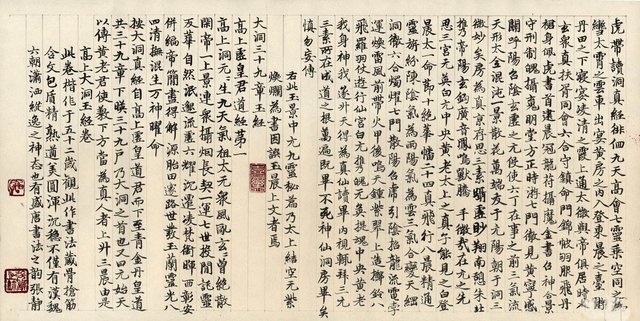

道法自然 世界各民族中,只有华夏民族把汉字由简单的书写符号提升为一种艺术。在文字从书写符号上升为书法艺术的过程中,中国文化中特有的文字观起到了不可替代的作用。在以儒家学说为主导的古代知识体系中,文字学知识向来享有崇高的地位,而道家所倡导的“道法自然”、“妙趣天成”等思想,却对文字书写向非功利的艺术化方向发展起到了重要的推动作用。 一、道教文字观 道教文字观主要包括以下几个方面: (一)文字的起源 道教认为,世俗社会使用的文字是“华季之世,生造乱真,共作巧末”的产物,是“流尸浊文,淫僻之字”,“真正的文字”在阴阳初分之际就已自然生成。《真诰》中借紫微夫人之口讲述文字产生之始末云:“造文之既肇矣,乃是五色初萌,文章画定之时。秀人民之交,阴阳之分,则有三元八会群方飞天之书,又有八龙云篆明光之章也。”①有些道经又进一步指出,先天地而生的文字实际上是由气凝结而成,《三皇经》云:“皇文帝书皆出虚无,空中结气成字,无祖无先,无穷无极,随运隐见,绵绵常存。”②《云笈七签》云:“自然飞玄之气结空成文,字方一丈。”③既然文字是由气而生,那么用这些文字组成的道经自然也是由气凝结而成。《隋书·经籍志》转述道经中的话说:“(天尊)所说之经亦亶元一之气,自然而有,非所造也,亦与天尊常在不灭。”④《上清元始变化宝真上经》云:“上清宝书,以九天建立之始,皆自然而生,与气同存。”⑤ (二)文字的体制与流变 传统文字学有所谓“六书八体”之说,“六书”是造字之法,“八体”指字体。我们这里说的文字体制就是指此二者而言。道教文字观旨在为宗教服务,它对文字体制及其流变有一套自己的独特理论。在造字法方面,由于道教认为文字乃气化流行,自然天成,所以除了站在宗教神学立场上宣扬其神秘主义文字起源论外,再没有太多发挥。但是,在字体流变方面,道教创造了一套非常繁密的理论。梁代陶弘景的《真诰》非常系统地阐释了这个理论。《真诰》认为,万物初萌、阴阳始分之际,就产生了三元八会之书和云篆明光之章两种字体,“其后逮二皇之世,演八会之文为龙凤之章,拘省云篆之迹以为顺形梵书。”后来,龙凤之章和顺形梵书又“分破二道”,“从《易》配别本支”,衍变出六十四种字体,这六十四种字体“遂播之于三十六天,十方上下也。”⑥于是,先天地而生的文字与道教的三十六天便配合到一起,更增添了其神秘色彩。 (三)文字的等级 尽管道教徒不得不面对世俗世界中使用的“巧末浊文”,甚至还不得不使用这种文字书写道经。但是站在宗教的立场上,他们又必须强调所谓“真文”的神圣性。所以在道教文字观中,不同文字之间被划分了严格的等级。《云笈七签》把文字分为八个等级,称为“八显”。“一曰天书,八会是也;二曰神书,云篆是也;三曰地书,龙凤之象也;四曰内书,龟龙鱼鸟所吐者也;五曰外书,鳞甲毛羽所载也;六曰鬼书,杂体微昧非人所解者也;七曰中夏书,草蓺云篆是也;八曰戎夷书,类于昆虫者也。”⑦从这八个等级中我们可以看到,为抬高先天“真文”的地位,现实中真实存在并被广泛使用的中夏书和戎夷书被贬为最低等级。 (四)文字的功用 宗教的最终目的是度世救人,道教也不例外,所以它的文字观最终也是为实现这个宗教目的服务。道教认为,由元气结成的文字是传递“道”的精神的载体。从小的方面讲,文字的用途是引导人们修道成仙;从大的方面讲,文字的功用则在于它可以帮助人类度过劫运,拯救世界。《太平经》认为,劫运到来将使“天地混齑,人物糜溃。”⑧因此,只有用“真文”结成的道经才能帮助人类度过劫运。道经认为,劫运一到,“真文”就会自然显现,然后由天尊开劫度人,把“真文”传给天真皇人,再由天真皇人按照仙位等级传给诸仙,最后由诸仙传给得道的凡人,由他们去弘扬道法,拯救世人。⑨  抄经活动提升了道士们的书法造诣 二、写经活动与道教书法 道教神秘主义文字观虽然增饰了文字与道经的神秘性和神圣感,但也使道经传播陷入二难境地。 为了让自己使用“浊文”抄写道经的行为获得合理性,道教徒借道经的名义赋予了“能书善为事”的得道者以写经的权利,认为当这些写经的道士“得真仙之日”,他们摹写的那些经书也会随着他们升入仙班“忽然随身而自反”,回复其“真文”的本来面目。不过,在写经道士和他们摹写的经书完成“成仙归真”的变化后,仍然不会“废今已得之浊书”,⑩于是,用世俗世界的文字摹写道经就获得了存在的合理性,用来写经的世俗文字也就相应获得了神圣性,从而为文字书写由一般性的符号记录上升为超越于现实功利的书法艺术创造了条件。 按照道经的说法,“善书”和“有道”是对写经者最起码的要求,所以书法造诣就成了一个优秀道士必备的宗教素养。对道士书法素养的要求在道教中一直很受重视,在早期道教蓬勃发展的魏晋南北朝时期尤其得到了强调。道教经典和史籍中留下了大量关于道士善书的记载,如: 三君(杨羲、许谧、许掾)手迹,杨君书最工,不今不古,能大能细。……掾书乃是学杨,而字体劲利,偏善写经,书符与杨相似,郁勃锋势,殆非人工所逮。长史章草乃能,而正书古拙,符又不巧,故不写经也。(11) 卢循素善尺牍,尤珍名法,东南豪士,咸慕其风。人无长幼,翕然尚之。(12) 陶弘景,字通明,秣陵人,隐居丹阳茅山。善书,师祖钟王,采其气骨,然时称与萧子云、阮研各得右军一体。其真书劲利,欧、虞往往不如。(13) 值得注意的是,道士书法和文人书法的精神气质与终极追求并不相同。文人书法追求的是一种艺术境界,获得审美愉悦;而道士书法则更注重宗教关怀,它的终极目的是获得信仰上的满足,寄托宗教情怀。按照道经的说法,“三元八会之书,皇上太极高真清仙之所用世。云篆明光之章,今所见神灵符书之字是也。”(14)也就是说,由先天飞玄之气结成的文字有一般文字和灵符两类,所以道士们摹写的经书也主要以文字和灵符两种符号系统组成。其中,灵符是他们用以区别世俗文本的重要标志,是否能画好符也是考核一个道士是否具备写经资格的重要指标,道经中就有所谓“画符若得窍,惊得鬼神叫,画符不得窍,反惹鬼神笑”的说法。 除了有意区分道教书法与世俗书法的不同之外,道教徒对道教书法还怀有一种特殊的宗教感情。他们对道经写本的书法价值抱有一种宗教崇拜的感情,据道教典籍记载: 先生(陶弘景)以甲子乙丑丙寅三年之中,就兴世馆主东阳孙游岳,咨禀道家符图经法,虽相承皆是真本,而经历模写,意所未惬者。于是更博访远近以正之。戊辰年始往茅山,便得杨许手书真迹,欣然感激。(15) 陶弘景虽然得到了《上清经》的真本,但是仅仅因为这些经本不是杨羲的真迹,他竟不惜花费数年时间去寻访真迹。作为道教徒的陶弘景,在他心目中,大宗师杨羲的书法具有超越一般文字的神圣性,只有他亲笔书写的经书才是“真经”。正是在这种信仰力量的推动下,他才不辞千里,不畏艰难去寻找杨羲的真迹,也正是这种信仰力量,使他在得到真迹后“欣然感激”。 在对道教书法的宗教崇拜情结影响下,道士对书法还产生了一种唯我独尊的宗教感情,认为道教书法跟世俗世界的书法远不是一个层次。在他们心目中,道教书法除了审美价值外,更重要的是它的宗教神圣性。比如,陶弘景在书法上虽然走的是“师祖钟、王”的道路,在跟梁武帝讨论书法的一系列文章中,他所持的观点也跟当时的士大夫并没有多大差别,但是当他在写道教著作时就彻底改变了观点,强烈指责“时人今知摹二王法书,而永不悟摹真经。”(16)陶弘景的观点之所以会表现出这种两面性,其实是他作为道教徒的宗教感情使然。 三、道教文字观对书法的影响 道士在写经活动中创造出的独具特色的道教书法艺术,在主流社会中并没有受到应有的重视。然而,他们的神秘主义文字观以及在此文字观影响下进行的写经活动,却对文人的书法创作产生了深远影响。从书法史的角度来看,书法在魏晋南北朝时期开始成为独立艺术,(17)道教的影响在其中起到了至关重要的作用。 早在半个世纪前,陈寅恪先生就意识到道教对魏晋南北朝书法的影响。据陈先生考证,南朝的王、郗,北朝的崔、卢等以书法闻名的大家族都是奉道世家,他们与道士间有非常密切的联系。(18)在与道士交往的过程中,双方之间必然会有一些书法交流。对道士而言,写经是一种神圣的宗教行为,并不是凡夫俗子可以做的,但是在与世族名士的交往中,他们有意放宽了对写经者的要求,世俗的凡人只要善于书法,也获得了写经的权利。对信仰道教的书法家而言,写经是一种积功德的善举,他们也乐于去做。于是,世俗的书法家也参与到了写经活动中去,并在写经活动中受到了道教文字观的影响。 古籍中对名士写经的记载非常多,其中最有传奇色彩的要数王羲之写经换鹅的故事。据《法书要录》等书记载,王羲之想得到山阴道士的鹅,就接受了替他抄写《道德经》(有些书认为是《黄庭经》)的要求。山阴道士一定要请王羲之写经的原因也只是因为“道家写经及画符必以能书者任之”。(19)既然名士写经本来就有宗教动机,那么在写经活动中就不可避免要受到宗教思想的影响。前人评王羲之书法,说他写“《黄庭经》则怡怿虚无。”(20)其实就是对其书法受道教影响的写照。 道教神秘主义文字观赋予了文字一种带有宗教色彩的神圣地位。在这种观念看来,书写文字是一件神圣的事情,通过书写道经可以沟通人与神的世界,把神仙世界的大道传播到人间。于是,文字就获得了超越其作为语言记录符号的本来价值,把文字书写表现得更加完美的书法也就获得了存在的合理性和神圣地位。 道教文字观为书法艺术提供了神学上的理论依据,而且它超现实的宗教化思维方式与非功利主义的艺术思维是相通的,因而很容易深入书家之心,对书法理论和书法创作的发展产生影响。唐人张彦远的《法书要录》认为蔡邕的书法“受于神人,而传之崔瑗及女文姬。”(21)的说法与道教天书神授的文字传承观念如出一辙,显然受了道教的影响。蔡邕论书法起源时说:“夫书肇于自然。自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”(22)这个说法明显是道教文字起源论的翻版。《法书要录》记载:“齐末王融图古今杂体有六十四书。”(23)王融的六十四书具体是什么样已不可考,但是它与《真诰》中所说的由“三元八会之书”、“云篆明光之章”化生出的六十四种书体似乎也不无关系。此外,道教文字观还对书法鉴赏产生了深远影响,如庾肩吾《书品》评张芝、钟繇、王羲之的字“烟华落纸将动,风彩带字欲飞。疑神化之所为,非人世之所学”。(24)李白评怀素草书云:“怳怳如闻鬼神惊,时时只见龙蛇走。”(25)无论在精神气质上,还是在语言风格上无不弥漫着道教的“烟霞之气”,由此亦可见道教文字观对书法艺术影响之深远。 注: ①⑥(10)(11)(14)(16)《真诰》,《道藏》第20册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社联合影印本。 ②《三皇经》,《道藏》第22册。 ④⑨《隋书·经籍志》。 ⑤《上清元始变化宝真上经九灵太妙龟山玄篆》,《道藏》第34册。 ③⑦《云笈七签》,齐鲁书社1988年版。 ⑧王明《太平经合校》,1页,中华书局1997年版。 (12)(23)(24)张彦远《法书要录》卷二。 (13)张彦远《法书要录》卷九。 (15)《华阳隐居先生本起录》,《道藏》第22册。 (17)王玉池《从赵壹〈非草书〉看书法向独立艺术的发展》,《书学论集》,40页,上海书画出版社1985年版。 (18)陈寅恪《金明馆丛稿初编》,40页,三联书店2001年版。 (19)陈寅恪《金明馆丛稿初编》,43页,三联书店2001年版。 (20)孙过庭《书谱》。 (21)张彦远《法书要录》卷一。 (22)蔡邕《九势》,《佩文斋书画谱》卷三。 (25)《李太白诗集》卷七。 (责任编辑:admin) |