|

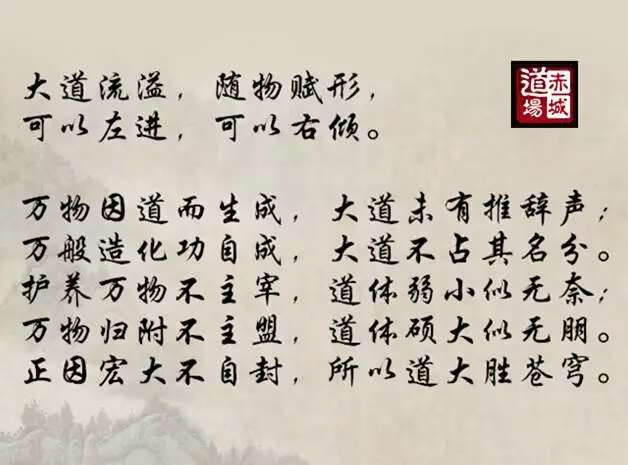

原文:大道泛兮,其可左右。万物恃之以生而不辞,功成而不名有。爱养万物而不为主,常无欲,可名于小;万物归之而不为主,可名于大。是以圣人终不为大,故能成其大。 注解:《道德经》和《周易》,开创了中国哲学的一个重要传统,即致思于天地万物的生生之意。这个传统,很难用现在中学、大学课本里的哲学模式去概括、去理解。课本里的哲学模式,简言之即世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,其中包括对立统一等三大规律和现象与本质等五大范畴。之所以说这套哲学模式很难用来概括、理解中国的古典传统,是因为它渊源于西方的理性主义,与抉发天地生生之意的中国传统,方枘圆凿,两不相宜。 对于这种理性主义,近现代西方的许多哲学家,也都认识到毛病很大,只是裹了层“辩证法”包装袋的机械论,生命系列在这种机械论里永远都不能获得本体论依据,因此纷纷反水,用“生命哲学”、“现象学”、“存在主义”等等名目,为生命系列争取本体论地位。争取的场面波澜壮阔,中国读者所熟悉的哲学家,如叔本华、尼采、伯格森、胡塞尔、海德格尔、萨特等等,就都是这个阵营的健将。 既然出现这样波澜壮阔的场面,那就说明争取的过程遇到了强大的阻力,否则不可能造就如许英雄。在西方社会里,这种阻力不来源于政党意识形态,却来源于两个根深蒂固的传统。一个传统是古希腊的科学理性,由之长风万里,就形成现代将生命系列作为研究对象的生物学。生物学能够解决生命形态的诸多问题,贡献多多,但生物学不能为生命确立本体论依据,因此也就不能使之获得终极意义、获得形而上的尊严。另一个传统是宗源于古代希伯来的宗教,这个传统将生命系列放进上帝的关爱情怀里,垂挂在上帝的意志之下,于是人类面对茫茫宇宙时不再茫然,有所归属,有所敬畏,生命的自我意识和情绪也就获得安顿。但在宗教的宇宙设计中,生命系列又毕竟只是上帝的作品之一,是被创造者,因此也就不具备获得本体论依据的资格,不能被赋予终极意义和形而上的尊严,否则人与上帝平起平坐,信仰的世界岂不是要坍塌? 中国的传统与西方传统不同。不仅传统不同,从传统到现代的思想路向似乎也差异迥然。如果说现代西方的思想前沿所探寻的,正是中国古典传统的矿石老坑,那么坐在这方老坑上的现代中国学术,反而没有什么感觉,因为中间隔着一层用西方理性主义的材料编制而成的垫子,弄得我们浑身又麻又痒。麻是由于看到了西方文明的进步,一处刺激很强烈,其他的感觉就麻木了,所以在解放人的根本目的在于解放生产力的逻辑支配下,只剩下解放,看不见人;痒是将生命的终极意义问题吊挂起来,期待凭着理性的必然逻辑就一定能够实现文明复兴的目标,于是在社会心理上,希望大家都忍一忍,尽快赶上西方文明才是最重要的。结果有些人忍住了,默默地为社会做着自己的贡献,也有些人逮住社会默契不等于制度约束的机会,横捞竖捞,盘满钵满,不公平的格局也就凸显出社会默契的脆弱和制度建设的紧迫性。 毋庸置疑,在当今这样一个各种“主义”都发言盈庭的时代,制度建设所欠缺的,绝对不会是思想资源,不会是没有人想得到,而是如何达成将人放回核心位置的基本共识。没有这样的共识,再怎么华丽的制度设想,再怎么逻辑严谨的制度论证,诸如儒家之所谓王道、仁政,观摩西方的自由、民主等,都可能相互抵消,演变成思想上的零和游戏。怎样达成这样的共识呢?文学唤醒人的感情很重要,法律保护人的权利很重要,政治学论证人对于社会的先决地位很重要,宗教和信仰提振人的精神也很重要,除了这些都不应缺席的文化大员之外,显然还应该有一位既提供原动力又引领方向的统帅,那就是作为一个文明体系最崇高的概念。 中华文明体系最崇高的概念,按照金岳霖比较世界各大文明体系所做出的判断,是“道”。而《道德经》作为率先从哲学的意义上阐发“道”概念的经典,强调“道”生万物。这意味着“道”之所以崇高,不仅仅在于它给万物画出了道道,定了个规矩,让万物运行符合规律,还在于它赋予了万物无穷无尽的生机,让万物生生不息,或者换一句更利索些的话来说,“道”就是万物的生生之意。 那么在哲学的意义上,我们可以怎样理解生生之意呢? 按照现代人的科学观念,日月斡旋,星移斗转,是天体物理学上的自然现象,与地球上的生命没有关系。虽然现代科学热衷于寻找外星生物,尤其希望找到比人类智慧更高的外星人,但迄今为止,毕竟还处于猜想和搜索的阶段,没有可信的证据能够证明外星生命确实存在,所以对于人类来说,地球之外的宇宙,只是一架不知被谁拨动的庞大机器。至于地球上的生物,也只有植物、动物两大类。植物虽然活着,但没有智能,不能自主行动,无非是些“木桩子”、“随风倒的墙头草”而已。动物有智能,能够自主选择行动,但不同种类的动物,能量差别巨大,只有人类是天地钟灵秀的宠儿,能够将自主选择升华为自由意志。而自由意志,是比自然本体更高超的精神本体。这样,在不违背科学的前提下,人类终于为自己确立了哲学上的本体论地位。这种思路,或许可以权且充当伯格森等人哲学逻辑的彻底减缩版,将精彩的思辨和人性的感动抹去,剩下的思维路向大概就这样了。 老子没有现代人的科学观念,也不特别着急人的本体论地位,但他从“道生”的源头上说起,对人的地位等问题虽引而不发,却能“悠然见南山”,点示出人的地位之所以成为一个问题的症结之所在,思想的展开也就别具一种神韵。 按照《道德经》的文本表述,“万物恃之以生”,可见“道”是万物之所以能生的原动力,不依恃这个原动力,万物就无从生成。但同一个“道”,却能生成品性各异的万物万类,又可见这样的生不是“龙生龙,凤生凤”,不同于物种的自我繁衍模式。如此看来,理解“道生”需要选择一个很独特的视角,即一方面要参照,另一方面又不能套用动植物繁殖的模式,那么“道生”究竟是一种什么样的“生”呢? 下文第四十二章说,“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和”。从“道”到万物,中间有一二三的生成环节,好像很复杂。而从“万物负阴而抱阳”一句来看,生成环节的关键在“二”,也就是一阴一阳。作为一阴一阳之老前辈的“道生一”,显然可以理解为阴阳混沌未分的状态,即《周易》之所谓“太极”。而作为一阴一阳之后生晚辈的“二生三”,当然就是阴与阳相对交合的“冲气以为和”。这样看来,“道生”或者代表万物生生之意的“道”,并非直接化生出具有生息繁衍能力的动植物,而是首先化生出阴阳。在中国古代哲学的语境中,阴阳无疑指天地、日月、雌雄、男女等等。这是否意味着从天地日月到地球上的动植物,其实是一个生生不息的大系统?意味着讲“道生”不能撇开天地宇宙,专讲地球上这些能生能动的物件儿?是的,这也正是中国古典传统与现代西方的“生命哲学”有所不同的地方,尤其是《道德经》的“道生”,是涵盖着天体物理学的对象和生物学的对象一起说的。从这个角度来理解“道”所代表的生生之意,则生成是宇宙的终极目的,也唯其如此,所以宇宙万物才是有不是无,是动不是静。如果没有生成的目的,则宇宙万物为什么是有?为什么要动?全都成了不可解的问题。 既然生成是宇宙的终极目的,日月星辰都围绕这个目的转动,而人能够效法“道”和天地的生成,所以与“道”以及天地同列,是“域中四大”之一,那么人的地位怎么会成为一个问题呢?《道德经》说,“道”虽有生生不息之意,但“功成而不名有,爱养万物而不为主”,所以站在“道”的立场上来看,人的地位本来不成问题,只是由于两个思想文化上的盲点,让人的地位不仅成为问题,而且还很严重。第一个盲点是人类背离“道生”的真相,塑造出某个创造并且占有人类、主宰人类的神,然后匍匐在这个神的脚下,自由而尊严的精神尽失;第二个盲点是某个或者某些人利用第一个盲点,将自己说成神的代言人或者神意的执行者,将其他人不当人,弄得社会上就只有装成神的人和不被当人的人。所以人的地位问题,说到底是将人当成人的问题。怎样将人当成人呢?《道德经》说,“万物归之而不为主”,学点儿“道生”的智能和德性就行了,不要老是冒充老大,自以为创造了一个新时代,自以为是新时代的主宰。 附《诗译道德经》  (图文转载自赤城宾馆微信) (责任编辑:admin) |