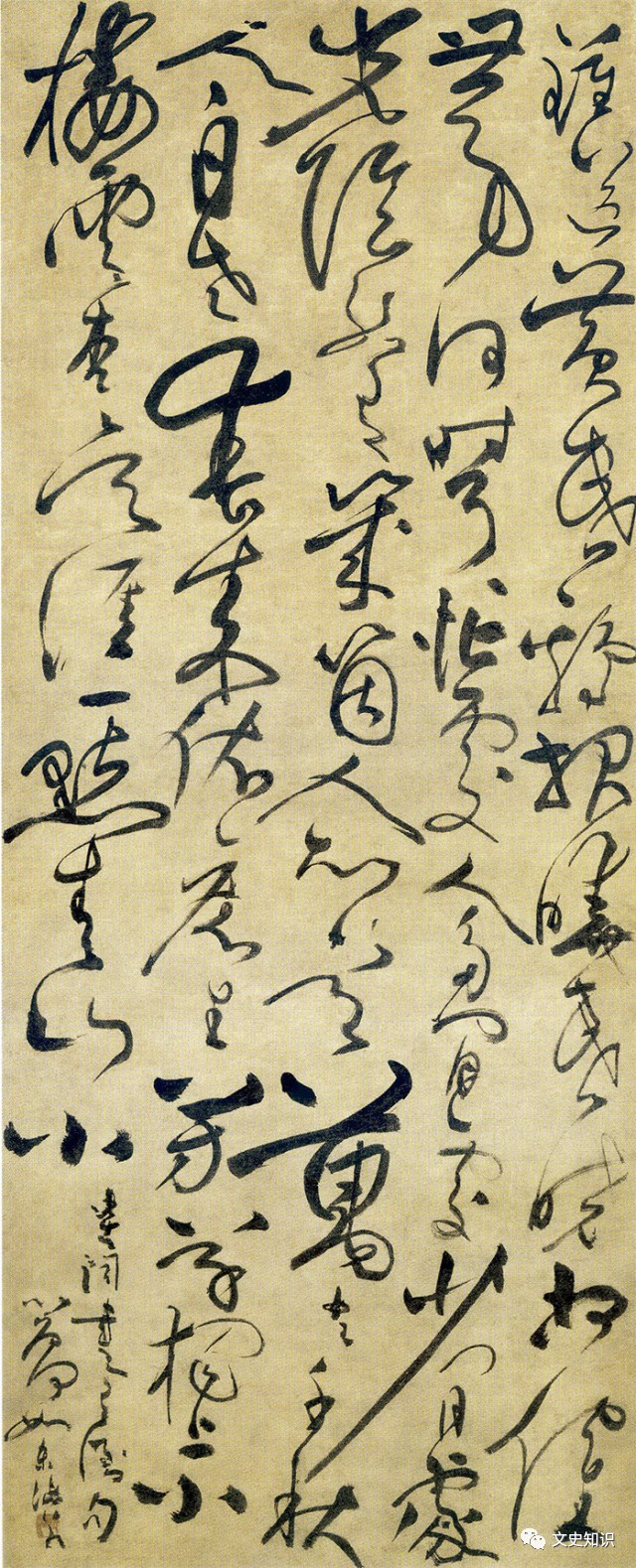

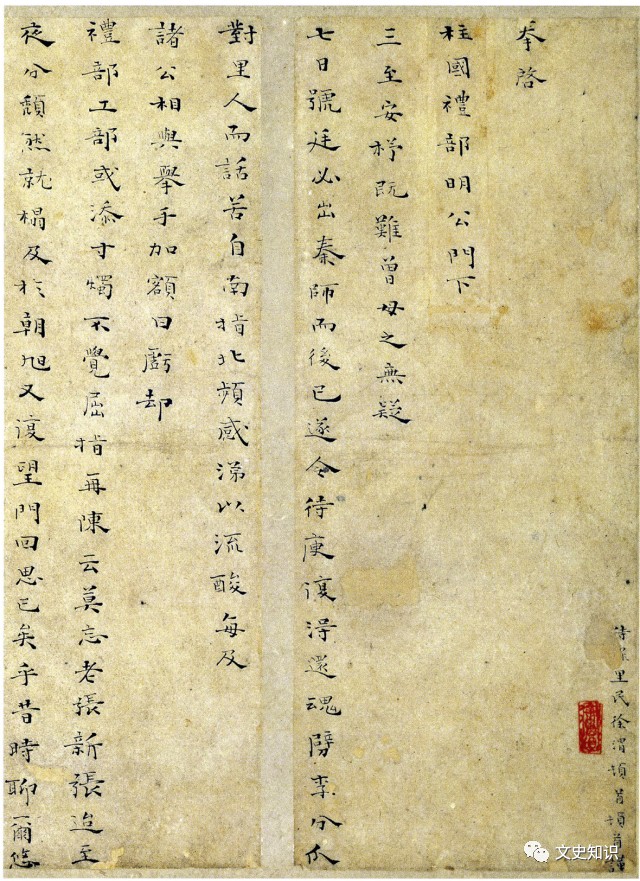

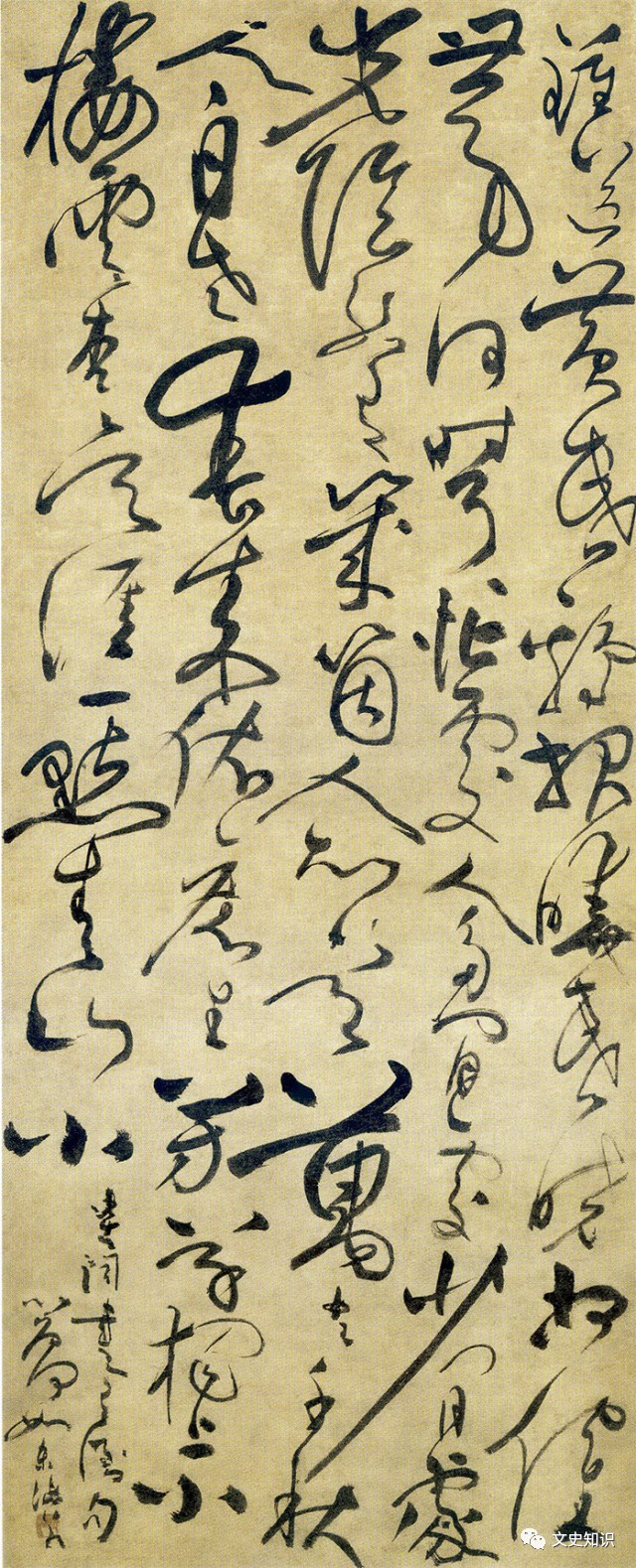

徐渭书法的偏至 徐渭(1521-1593),字文长,号青藤道人,山阴(今浙江绍兴)人。《明史》卷二八八载:“(徐渭)天才超轶,诗文绝出伦辈。善草书,工写花草竹石。尝自言:‘吾书第一,诗次之,文次之,画又次之。’”(中华书局,1974,7388页)如果没有过人的天分,一个人很难在多个艺术门类均有不俗表现。全面评价徐渭的艺术成就不是本文能胜任的,兹重点讨论徐氏自评为第一的书法。 一 学习书法必然要面对伟大的传统,处理个人与传统的关系就成为一个问题。在徐渭看来,避免被传统吞没、保有“真我面目”是至关重要的,《书季子微所藏摹本〈兰亭〉》:“非特字也,世间诸有为事,凡临摹直寄兴耳,铢而较,寸而合,岂真我面目哉?”(徐渭《徐渭集》,中华书局,1983,577页。以下只示出处页码者,皆引自该书)《兰亭序》被誉为天下第一行书,即使临摹这种顶级范本,也不能亦步亦趋,否则就会失去“真我面目”。徐渭有《评字》一篇,概说几位宋元书家,篇末附张岱按语曰:“先生评各家书,即效各家体,字画奇肖。”(1055页)这是回护贤者的想当然的话,姑不论徐渭能不能做到“字画奇肖”,至少他反对“奇肖”。又,徐渭论诗也采取了同样的主张,《叶子肃诗序》:“人有学为鸟言者,其音则鸟也,而性则人也。鸟有学为人言者,其音则人也,而性则鸟也。此可以定人与鸟之衡哉?今之为诗者,何以异于是。不出于己之所自得,而徒窃于人之所尝言,曰某篇是某体,某篇则否,某句似某人,某句则否,此虽极工逼肖,而已不免于鸟之为人言矣。”(519页)诗歌也是“世间诸有为事”之一,与他者“逼肖”没有意义,“出于己之所自得”才能免于“鸟为人言”的浅薄和荒唐,这跟书法要保有真我面目的道理是一样的。 保有真我面目的本质是实现作为艺术活动核心价值的“真”。“真”原本是道家哲学概念,但它一直贯穿于后世的艺术观念。晚明时期心学盛行,禅学激荡,在对待艺术问题时,一些有影响的思想家也往往将“真”用于价值判断,李贽《童心说》就是显例。“真”的思想来源容有不同,但作用于艺术的效验大约是一致的——表现真我,反对伪饰。徐渭师从王守仁弟子王畿、季本(1332页),于心学颇有悟入,“谓道类禅,又去扣于禅……疏纵不为儒缚”(638-639页)。强烈的主体意识落实于审美理想时,“真”是必然的取向。徐渭《赠成翁序》:“夫真者,伪之反也。故五味必淡,食斯真矣;五声必希,听斯真矣;五色不华,视斯真矣。凡人能真此三者,推而至于他,将未有不真者。故真也则不摇,不摇则神凝,神凝则寿。”(908页)又,《〈西厢〉序》:“世事莫不有本色,有相色。本色犹俗言正身也,相色,替身也。替身者,即书评中婢作夫人终觉羞涩之谓也。婢作夫人者,欲涂抹成主母而多插带,反掩其素之谓也。”(1098页)可知“真”是终极价值(“寿”),而伪的价值是负面的(“反掩其素”)。 二 要表现真我,又拒绝模拟,书法实践必将较多地依赖心领神会。徐渭《玄抄类摘序说》:“自执笔至书功,手也;自书致至书丹法,心也;书原,目也;书评,口也。心为上,手次之,目口末矣。”(崔尔平《明清书论集》,上海辞书出版社,2011,126页)“自执笔至书功”是书写技术,“自书致至书丹法”是书法本质,掌握书写技术固然重要,但理解书法本质更为重要,所以说“心为上,手次之”。徐渭还撰有《笔玄要旨》,其内容“专以运笔为主”(《四库全书总目》,中华书局,1965,975页),可见书写技术在徐渭的书法体系中不是没有分量的。不过,徐渭认为书写技术的升级也离不开心的参悟,《评字》:“雷太简云:‘闻江声而笔法进。’噫,此岂可与俗人道哉?江声之中,笔法何从来哉?”(1054-1055页)反问中包含着不容置疑的态度。又,《玄抄类摘序说》:“余玩古人书旨,云有自蛇斗、若舞剑器、若担夫争道而得者,初不甚解,及观雷太简云,听江声而笔法进,然后知向所云蛇斗等,非点画字形,乃是运笔,知此则孤蓬自振,惊沙坐飞,飞鸟入林,惊蛇入草,可一以贯之而无疑矣。”蛇斗、舞剑器等意象都是朦胧的,徐渭曾经对它们感到迷茫,但在参透了江声与笔法的关系后,他破解了所有意象的秘密,即它们全都是笔法的隐喻。在豁然开朗的状态下,原先平凡的书写技术势必随即得以升华,这是作为主宰的心的灵验。 王守仁弟子中有两大派,一派以王畿为首,另一派以钱德洪为首,关于修养方法的问题,“王畿的说法是‘顿悟’的路,最聪明的人可以走;钱德洪所说的是‘渐修’的路,普通的人可以走”(冯友兰《中国哲学史新编》第五册,人民出版社,1988,265页)。徐渭“六岁受《大学》,日诵千馀言,九岁成文章,便能发衍章句,君子缙绅至有宝树灵珠之称,刘晏杨修之比”(1107页),应当称得上“最聪明的人”,他走的正是其师王畿指出的“顿悟”之路。当然,顿悟本来是禅学的方法,徐渭的心学师承和“扣于禅”的经历都使人相信其“心为上”的书法观念不是偶然的。 以心为主宰,以真为核心价值,书法就成为表现个体生命的艺术。《玄抄类摘序说》:“笔,死物也,手之支节,亦死物也……以精神运死物,则死物始活。”主体精神激活技术因素,被激活的技术因素中遂融入了主体精神的成分,实施的结果也就包含着作为生命特征的主体精神了,直白地说,作品是活的。又,《书谢叟时臣渊明卷为葛公旦》:“吴中画多惜墨,谢老用墨颇侈,其乡讶之,观场而矮者相附和,十几八九,不知画病不病,不在墨重与轻,在生动与不生动耳……古人论书已如此矣,矧画乎?”(574页)用墨的少与多、轻与重属于技术范围,与其他的技术一样,它们本身无所谓重要与否,有助于生命特征在作品中的显现才是问题的关键。徐渭之所以极为看重作品的“生动”,因为它意味着旺盛生命力在笔墨场景中的充分呈现。 一般的书法活动往往遵循、至少不背离传统沉积的审美标准,而徐渭心目中的书法是空诸依傍的显示生命真实的价值世界,所以他在《玄抄类摘序说》开篇即指出“书法亡久矣”,沉重的语气中俨然带着使命感。与此相应的是,徐渭的书法作品流露出别张一军的英雄气息,陶望龄称其“行草书尤精奇伟杰”(1341页),钱谦益称其“草书奇伟奔放”(钱谦益《列朝诗集》,中华书局,2007,5227页),二人的说法都算是抓住了重点。然而,并不能就此认为徐渭的书学思想和书法创作都无可指摘,进一步的检讨是必要的。 三 徐渭所处时代的文坛充斥着前、后七子的复古论调,并且出现了以摹古、拟古取代复古的风气,徐渭对此是反对的。徐渭的戏曲家身份值得注意,“戏曲是当时新兴的文学,所以对于戏曲有特嗜的人,往往也即是反对复古的人”(郭绍虞《中国文学批评史》,上海古籍出版社,1979,406页)。不过,以反对文学复古的态度对待书法可能是轻率的,因为至少文学和书法二者与传统的关联程度不同:文学来源于生活,假如与传统隔绝,文学未必灭亡;书法依赖传统,若局限于生活,书法的存在将是不可想象的。徐渭“凡事莫不尔,而奚独于书乎哉”(1091页)及上引“非特字也,世间诸有为事,凡临摹直寄兴耳”诸语,就隐藏着推论陷阱,即如果文学拟古是荒谬的,那么书法也是一样。有趣的是,鼓吹文学复古者也有使用这种逻辑的,如“前七子”领袖李梦阳,其《再与何氏书》云:“夫文与字一也,今人模临古帖,即太似不嫌,反曰能书,何独至于文而欲自立一门户邪?”(郭绍虞《中国历代文论选》第三册,上海古籍出版社,1980,51页)李氏的主张当然不可取,不过,“今人模临古帖,即太似不嫌,反曰能书”一语倒是指出了书法领域的普遍情况。 书法的拟古有两种情形,一是以拟古的作品为成品,二是以拟古为手段。书法欣赏与文学欣赏不同,前者的对象是作为实物的具体作品,一旦被某人所拥有,他人就不能同时拥有,拟古的书法作品也是如此;后者的对象在绝大多数情况下是口耳相传的文字信息或抄本、刻本等复制品携带的文字信息,其本质是符号,可以同时为无数人所拥有。拟古书作所拟的对象也是实物,它不能替代同为实物的拟古书作,因而拟古书作的价值具有独立性。而拟古诗文所拟的对象是表现为抽象符号的前人诗文,其意蕴在多大程度上涵盖了拟古诗文,拟古诗文便在多大程度上失去了存在的价值。所以,不能根据拟古诗文价值缺损而反对拟古书作(当然也不能根据拟古书作具备价值而提倡拟古诗文),这是以拟古书作为成品的情形。至于以拟古为学习手段,则书法与诗文并无不同。书法、诗文都是具有悠久历史的艺术门类,它们在发展过程中形成了向未来开放的形式法则和意义系统,继承与创新的逻辑贯穿其中——为了忠实继承而放弃个人表达自是过分迂腐,为了自立门户而拒绝取法传统尤属十分狭隘。包括徐渭在内,许多前人在讨论拟古问题时往往将手段与结果、书法与诗文混为一谈,这是今天的读者需要留意的。 徐渭《书季子微所藏摹本〈兰亭〉》:“临摹《兰亭》本者多矣,然时时露己笔意者,始称高手。予阅兹本,虽不能必知其为何人,然窥其露己笔意,必高手也。”(577页)“露己笔意”才称得上高手,而且必是高手。也就是说,“露己笔意”是高手的充分必要条件。这是很偏颇的看法,因为“露己笔意”未必具备审美价值。又,徐渭《评字》和《书评》二文对所涉及的从秦代到元代的二十馀位书家大都给予了肯定,讽刺的是,当中没有任何一位书家不是以继承为基础才实现创新的。比较典型的如米芾,其《海岳名言》云:“世或(按,“世或”库本作“壮岁”)未能立家,人谓吾书为集古字,盖取诸家长处,总而成之。既老,始自成家,人见之,不知以何为祖也。”(张邦基《墨庄漫录》,中华书局,2002,163页)没有当初的“集古字”,就没有后来的“自成一家”,“集古字”无异于“铢而较,寸而合”,而“自成一家”则“人见之,不知以何为祖”,故事的前后过程不仅不相矛盾,而且合乎规律、可以复制。徐渭认为米芾书法“一种出尘,人所难及”(1054页),评论已属得当,而语气中亦不乏艳羡之意。令人疑惑的是,他在发表反对逼真临摹的意见时,何以未曾顾及这种具有普遍意义的事实。 徐渭又用“天成”来对抗继承,《跋张东海草书〈千字文〉卷后》:“夫不学而天成者尚矣。其次则始于学,终于天成。天成者非成于天也,出乎己而不由于人也。”(1091页)在通常情况下,“不学而天成者尚矣”之类的说法往往因关涉先验论而仅具口头意义,持论者本人亦不指望它能落到实处。但徐渭不同,因为他所说的天成与“天”无关,与“不学”并行,核心是“出乎己”,大致符合师心自用的定义,完全具备落实的可能,只是结果不会令人乐观。以徐渭定义的天成来衡量,书法史上没有哪怕一位像样的书家合乎标准,然而这正是值得庆幸的一点。如果不作偏颇的解释,“始于学,终于天成”倒是几乎被所有书家验证过的“尚”选之路,但它在徐渭那里却是退而求其次的选择。 四 “不学而天成”只是名目上的标榜,徐渭本人也不可能完全不学习他人,尽管他学得也许并不深入。《评字》:“吾学索靖书,虽梗概亦不得。然人并以章草视之,不知章稍逸而近分,索则超而仿篆。”(1054页)即使考虑到可能有的自谦成分,也该相信徐渭学得并不到位。王僧虔《论书》:“索靖……散骑常侍张芝姊之孙也。传芝草而形异。甚矜其书。名其字势曰银钩虿尾。”(严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》,中华书局,1958,5676页)张芝是后汉章草书家,其姊孙索靖所传亦是章草,章草是草体字,对应的正体字是八分,“索则超而仿篆”并不符合事实。另外,“银钩虿尾”是索靖章草的审美要点,其价值在于弹性和准确性。徐渭《醉后歌与道坚》:“银钩虿尾凭人说,何曾得见前人法……向来传诀解不解,透网金鳞穿大海。”(140页)徐渭对银钩虿尾的态度流露出无谓的怀疑意味,这很容易造成他与范本之间的隔阂,但是他说“透网金鳞穿大海”,则表明他自以为已经得诀,并且很自在。然而,徐渭传世章草类作品中并没有什么要妙独到之处,这使人不由得怀疑他的得诀和自在。又,《与萧先生》:“渭素喜书小楷,颇学钟王,凡赠人必亲染墨,今试书奉别等五六字,便手战不能,骨瘠肱弱,又五内馀热发为疮毒,指掌反强然也。因命人代书。”(1129页)徐渭表示他对钟王小楷下过一番功夫,因染病而临时请人代笔,这当然说得过去。不过,从具体作品看,如《致明公手札》(图1),点画总有无奈之处,结字每见趔趄之态,奇趣未得,平正已失,与行家作派差距很大,因而“手战不能”便不完全为托词。“颇学钟王”是一回事,学到了什么、学到了多少是另一回事,所以徐渭有时也承认“尤劣者楷”(1096页)。  图1 徐渭《致明公手札》(局部) 除了自称学过索靖章草和钟王小楷,徐渭的书作中偶尔还有苏轼、米芾、黄庭坚等前代书家的痕迹。前代书家对徐渭的影响可以概括为两点:一是比较散乱,偶有某作略似某家,而不是融汇诸家于系列作品;二是无关大局,代表徐渭典型风格的恰恰是没有前代书家线索的作品,陶望龄“行草书尤精奇伟杰”和钱谦益“草书奇伟奔放”的评语指的就是这类作品,如《草书七律诗轴》(图2)。相比前代书家,同代书家对徐渭形成典型书风的影响和启发似乎更多,尽管徐渭对此没有表明过。  图2 徐渭《草书七律诗轴》 包括狂草在内的前代行草书在篇章安排上一般都会给人以秩序感,至少行与行之间的界限是比较清晰的。明代前期有书家改变了这一情况,其中最为突出的是张弼(1425-1487)。在张弼的某些草书作品中,字和行常常没有独属的空间,上下相争,左右相侵,通篇难以拆解,样式很有新意,如《草书蝶恋花词轴》(图3)。至明代中期,祝允明(1460-1526)的草书也表现了近似的篇章特点,浑然一体,令人过目难忘。徐渭对张弼和祝允明极为首肯,认为张氏是“善学而天成者”(1091页),祝氏“乃今时第一”(976页)。徐渭典型作品在整体感的塑造上与张、祝二人的手法具有明显的一致性,应当不是偶然。以同代书家新颖作品形式为参照,在由妙悟而来的独特笔法驱动下,徐渭的许多行草作品因解构了秩序而高深莫测,因笔墨生动泼辣而张力十足。  图3 张弼《草书蝶恋花词轴》 五 徐渭可能没有意识到同代书家也有应该引起警惕的一面,比如张弼、祝允明的草书创作都至少存在着草法瑕疵。杨慎《墨池琐录》:“张东海(张弼号东海)名曰能草书,每草书,凿字以意自撰,左右缠绕如镇宅符篆。文徵明尝笑之云:‘《草书集韵》尚未经目,何得为名书耶?’”(崔尔平《明清书论集》,66页)又,祝允明“喜作草书,纵横挥斥,当时人未见旭素之迹者,遂以颠醉许之……每以疏忽致字讹,或以迅疾致笔败,观者见其然,遂常指为伪迹,是未知其底蕴耳”(启功《启功丛稿·题跋卷》,中华书局,1999,307页)。草法具有严格的规定性,无心之失犹难见谅,以意自撰必致诟病,假如徐渭在意张、祝的“硬伤”,想必不会给予他们那么高的评价。事实上,徐渭也经常使用不规范的草法甚至杜撰草法。把这样的疏失归咎于张、祝固嫌武断,但如果说徐渭有意无意地从张、祝那里察觉了某种可以随意发挥的依据则不至于离题太远。 书家对待草法的态度是对待传统态度的缩影,与审美取向密切相关。王世贞《艺苑卮言》:“《书述》称其(张弼)‘始者尚近前规,既而幡然飘肆,虽声光海宇,而知音叹骇’。余见其迹颇多,诚然。”(崔尔平《明清书论集》,161页)幡然飘肆意味着对正统的大幅度背离,但是徐渭这一知音不仅不叹骇,反而极力维护:“近世书者阏绝笔性……往往谓张东海乃是俗笔。厌家鸡,逐野鸡,岂直野鸡哉!盖蜗蚓之死者耳!噫,可笑也!可痛也!”(1091页)大概只有铁了心的拥趸才会如此声嘶力竭。 张弼的拥趸不止徐渭,他甚至引领了一个叫作南路体的书派(李永忠《狂怪,或者佯狂——明代狂草的迷途》,《中国书画》2015年第3期),杨珂(1502-1572)、陈鹤(1504-1560)等人就被认为是其成员。《艺苑卮言》:“陈鸣野鹤,初习真书,略取钟法,仅成蒸饼。后作狂草,纵横如乱刍……杨秘图珂者,初亦习二王,而后益放逸,柔笔疏行,了无风骨。此皆所谓‘南路体’也。”(崔尔平《明清书论集》,163页)起初还愿意接近传统,又急于在功力不足的情况下过度发挥,失态是在所难免的,终无所归是可以想见的,南路体的轨程得到了保持。杨珂、陈鹤服膺心学,杨珂曾侍王守仁讲学于馀姚龙泉寺,陈鹤称王畿为表叔(陈鹤有《送王龙溪表叔》诗,王畿号龙溪)。徐渭与杨、陈等十人于嘉靖二十一年(1542)前后结成诗社(何宗美《文人结社与明代文学的演进》,人民出版社,2011,248页),号称“越中(今绍兴)十子”。同为诗社成员,同处于心学系统,杨、陈比徐渭年长近二十岁,他们粗疏狂怪的书风对徐渭有所熏染当在情理之中,而他们自以为得计的心理也不会不使徐渭受到鼓舞。 六 徐渭从同代和前代书家那里汲取的书法养分必定不止上文所描述者,不过,既然他拒绝模拟,以不学而天成为尚,又有以悟替代学的倾向,那么对他所学到的总量也不宜过高估计。格外不妙的是,他没能做到“今不同弊”(孙过庭《书谱》),时代“流毒”的侵蚀既令有限的养分受到折损,又使审美方向发生偏离。 积累与发挥是每一位书家都要处理的矛盾,它在很大程度上决定了书家的最高水平和平均水平。焦竑《书赵松雪〈秋兴赋〉》:“有字学不可无性,有字性不可无学。”(焦竑《澹园集》,中华书局,1999,907页)又,杨慎《墨池琐录》:“有功无性,神彩不生;有性无功,神彩不实。”(崔尔平《明清书论集》,62页)。徐渭的积累较少而发挥偏多,终究难以解决“神彩不实”的问题,这直接妨碍了他达到与其才情相匹配的高度。另外,徐渭的字很不稳定,水平悬殊之作殊不似出自一人之手,与张弼草书“好到极处,俗到极处”(马宗霍《书林藻鉴·书林记事》,文物出版社,1984,174页)的情况很相似,其原因即是工夫与才情的失衡。 从审美品格归属看,徐渭的字实难登大雅之堂。袁宏道对徐渭极为欣赏,其《徐文长传》云:“文长喜作书,笔意奔放如其诗……不论书法而论书神,先生者诚八法之散圣,字林之侠客也。”(1343页)徐渭的字很特殊,因而赞美是有难度的,无怪袁氏推出了“不论书法而论书神”这一诡异命题。“书法”本不可不论(至迟唐代即已出现了书道概念,见虞世南《笔髓论》、张怀瓘《书议》等,法是道的落实义。赵宧光《寒山帚谈·书法部》:“作字无书法,如狂奔失路,无有不颠踬者。”又,翁方纲《唐楷晋法表序》:“凡书皆法也。”),由于论徐渭之“书法”相当于揭短,遂专论其书神。“八法之散圣,字林之侠客”的评价是有分寸的——散圣、侠客俱非主流——但这应该不是袁氏的本意。《四库全书总目》论徐渭诗:“才高识僻,流为魔趣。选言失雅,纤佻居多。譬之急管幺弦,凄清幽渺,足以感荡心灵。而揆以中声,终为别调。”(中华书局,1965,1606页)中声之外的别调正是主流之外的散圣、侠客的注脚,至于以为徐渭之书“未免野狐禅”(陶元藻《越画见闻》,卢辅圣《中国书画全书》第十册,上海书画出版社,1996,767页),也可算是指出了要害。也许徐渭意识到了自己的字不那么符合正统审美要求,但他表示“高书不入俗眼,入俗眼者必非高书”(1097页),自说自话的逻辑终究得不到历史的支持。 《四库全书总目》:“渭本俊才,又受业于季本,传姚江纵恣之派。不幸而学问未充,声名太早,一为权贵所知,遂侈然不复检束。及乎时移事易,侘傺穷愁,自知决不见用于时,益愤激无聊,放言高论,不复问古人法度为何物……苏轼曰:‘非才之难,处才之难。’谅矣。”徐渭二十岁中秀才,在随后的二十年里参加了八次乡试,仅凭这样的经历便可知道他渴望得到社会的认可。然而,考试屡战屡败,幕府生涯卷入政治纷争,杀妻入狱,生活潦倒,无休止的不幸令徐渭绝望,竟至多次自杀——这是摆脱社会的极端方式。徐渭承受的入世出世冲突是罕见的,所以他的主张和造诣往往流露出与社会的紧张关系,这又不独书法为然了。 许多人对徐渭“书一、诗二、文三、画四”之说感兴趣,这里稍作补充说明。陶望龄《徐文长传》引述徐渭本人的排序,并称“识者许之”(1341页)。袁宏道《徐文长传》:“梅客生尝寄予书曰:‘文长吾老友……诗奇于字,字奇于文,文奇于画。’”(1343页)又,陶元藻《越画见闻》:“余窃谓文长笔墨当以画为第一,书次之,诗又次之,文居下。”徐渭并未表明自定次序的依据,陶望龄也没有解释“识者”何以“许之”,梅、陶二人的排序异于徐氏(专就书画两项的高下看,梅氏与徐渭一致,陶氏则否;专就诗文两项的优劣看,几位的意见完全一致),但同样没有提供相应的理由,这让人们的好奇心难以满足。 应该承认,当事人的自我评价是否出于本心殊难断定。李东阳《麓堂诗话》:“(张弼)尝自评其书不如诗,诗不如文……予戏之曰:‘英雄欺人每如此,不足信也。’”(丁福保《历代诗话续编》,中华书局,2006,1388页)徐渭会不会英雄欺人呢?启功说:“古代书画大家喜欢将自己的专长排序,譬如徐渭自称‘吾书第一,诗次之,画又次之’等。这……是声东击西,明明徐渭画第一,偏说‘画又次之’,这样等于自诩诗书画皆擅。”(赵仁珪、章景怀编《启功隽语》,文物出版社,2009,121页)此说也许不悖常情,但可能是对徐渭的曲解。 在四百年后的长远视界下,徐渭无疑是写意花鸟画走向成熟的重镇,在更大的范围内说他“画第一”也不过分。但“身在此山中”的徐渭并不深知这一点,其《答张翰撰》云:“四长幅则佳品(按,指纸或织品),惜两月不弄,手生,坏却此等物耳。缘老来杜撰之画,如登州蜃楼然,有时而有,有时而无也。”(482页)这与他对书法的自信不可同日而语。今天人们认为徐渭画胜于书是符合事实的,而这也不妨碍当时徐渭自以为书胜于画是真心实意的。 至于诗文书画四项的排序,由于没有周全的评定依据,恐怕难以产生有说服力的结论。所谓没有周全的评定依据,部分原因在于书画之间、诗文之间性质相对较近,而书画与诗文之间存在着不易平滑对接的审美属性。因此,在有可能恰当排列四个项目的次序之前,可行的是先确定书与画的高下、诗与文的优劣。 (作者单位:中国劳动关系学院文化传播学院) ——本文刊于《文史知识》2017年第11期“书画欣赏”栏目 原标题:李永忠:徐渭书法的偏至 来源:文史知识微信号wszs1981 (责任编辑:admin) |