|

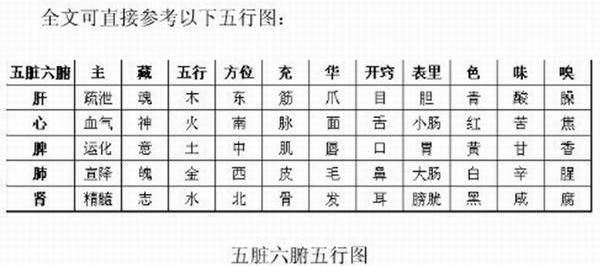

1797年四月初旬,王清任(字勋臣,1768-1831年,直隶玉田人,清代医学家)前往河北省滦州稻地镇行医,时值瘟疫流行,小儿尸裹甚多,见到被狗拖咬的外露内脏,他发现了一些与医书描述不那么一样的现象,于是又亲自观察了三十多个案例即未经掩埋的小儿尸体,并绘制了图形。他开始意识到,“古人脏腑论及所绘之图,立言起处自相矛盾”,此后,他到奉天和北京的刑场偷偷观察刑尸及内脏,去世前两年,还拜访江宁布政使,询问隔膜的详细情况——因为这位官员曾经镇守哈密,领兵喀什噶尔,见到诛戮的尸体很多。1830年,他终于将四十二年间实地亲见的案例绘制成《亲见改正脏腑图》,与他的临床心得一并著成《医林改错》。 此书从1830年到1950年,再版四十多次,“为古代任何一家之言的医学著作所不及”(赵洪钧:《近代中西医论争史》)。这本书中,他发现了幽括约肌,弄清肺、胃、肝、胆、胰管、大网膜、动脉、静脉的位置与功能,纠正“肝左三叶,右四叶,凡七叶,胆附于肝之短叶”,并且认为“余不论三焦者,无其事也”——在他看来,“三焦”并不存在。其中还有关于心、脑的辨析,兹不再论,重要性在后面解析。 这些观点当时虽然得到关注,却并没有达到我们想象中一呼百应的效力。来自中医内部人士如陆九芝[陆懋修,字九芝,清代元和县(今苏州)人,生于1818,死于光绪年间,有《世补斋医学全集》]的狙击是,“思人之已死,瘪者瘪矣,倒者倒矣,气已断,何以知是气门,水已走,何由知为水道?犬食之尸,刑余之人,何以知件数之多寡,心肝肺一把抓在手中何由知部位之高低?”(陆九芝、傅青主、戴天张著,秦伯末、林志清校定:《论王清任〈医林改错〉》,《世补斋医学全集》) 徐然石(清代医家,辑有《王氏医案三编》)则说:“清任所亲见,皆属于有形无气。义冢之尸,气已散者也;加刑之囚,气初散者也。余故信先生明位之定而执之,余故僭疑先生未能扩气之通而充之。”这里面隐含了一个重要问题,人死气绝,与气相关之物,无法证伪。这是一个鲨鱼悖论,活人没法验证,死人验证不了。气化论作为中医的基本理论之一,成了自辩的重要武器。这也同样影响到接下来要介绍的《近代中医的身体观与思想转型》中的另一位医生唐宗海,情况又复杂得多。  皮国立《近代中医的身体观与思想转型》 唐宗海(1851-1897),字容川,四川彭县三邑人,光绪十五年进士,曾被授予礼部主事,主要著作有《六经方证中西通解》《血证论》《医学精义》《金匮要略浅注补正》《伤寒论浅注补正》。他生于王清任逝世后二十年,恰逢西方解剖学被全面引进,而他出生的1851年,正是和信著医书五种的时期,被视为现代医学解剖学输入中国的开始。按《近代中医的身体观与思想转型》一书的说法,中医在当时所面对的危机,不是自家闹内讧,而是西医已经打到家门口,实在无法视而不见。此时唐并没有将王清任的学说与现代医学的说法分离,皆作为对立面来一起讨论。 对肝生左的辩解,就是一个很好的观察案例。《内经•刺禁论》中说:“歧伯对曰:脏有要害,不可不查,肝生于左……”《难经》中也有描述:“肝之积气,名曰肥气,在左肋下,如覆杯,有头足。”这当然与实际情况不相符,唐宗海辩护的主要观点是说,他同意肝脏的位置并不是偏左的,认为古人不是不明了“形质肝脏在右”的事实,只是说,肝“不过应震木东方位,自当配在左尔”——一个东西,两种表述罢了,不存在谁错的问题。 这到底是什么意思呢?在阴阳五行学说中,身体与时空观紧密联系。我们可以这么来看:  五脏六腑五行图 肝是在古代气化宇宙生理观的基础上来言说的,在方法上,则是通过类比来把握人体的构造与功能,并进一步体系化。那么,人在面对南方时,身体的左边就是东方,而东方既对应春天之气,也对应肝脏,即是肝生长之地,所以唐宗海说“五脏秉五行,凡秉五行之气而生者,皆以类相属。推期可尽天地之物。知所属,乃明形气所归,而病之原委,药之宜忌,从可识矣”。并且他进一步说,“肝系”位于人身中间,“旧说言肝居左,西说言肝居右,然其系实居脊间正中”。 当然,说到这里,我们显然能推断出,唐会反指王清任与西医不通阴阳五行学说,不明气化之理,不知肝生于左的真正含义,才会有此疑问。皮国立总结道:“他认为内经所论依五行、气化而论,能更正确的了解脏腑功能,西人不知而已。”然而,如果遇到肝脏肿大这样关乎病灶的情况,中医又该如何描述呢?唐没有论及,从同时代的中医周学海的书中可知,周仍用“两肋”“腰肋”“季肋”这种不分方位的名词来表达,这其实又落入王清任所批评的,古代医生以“肝左右有两经”的理论来论病的思路。 在皮国立的书中,可以显而易见地看到,唐在为肝的辩护中对古代数术身体观的坚持。台湾医史学者李建民把这个数术身体观的特征说得很明确:这是一种以气论为基础,数术为模型,靠类比来想象人体的构造与机能的身体观。而我们需要延伸讨论的一个问题是,传统医学与现代医学的一大显著差异。 现代医学中因果律思维方式的确立,其实是伴随近代以来启蒙运动兴起而逐渐形成的,在古代中国并不存在。那么,到底靠什么来设定两物之间的关系,而让古代人觉得理所当然呢?今天的医学史研究揭示了这一点,即是感应逻辑,“非因果律的感应逻辑是以气为中介,而气,是在相关或者同类的事物之间所吸引,结合共鸣,相乘作用的一种遥契之力”(李建民《发现古脉》)。因此,不合因果逻辑是常态。如果要把现象纳入这个系统解析,势必问题重重,可是唐宗海对后面解剖生理问题的辩护,则是意图证明:西方有的,中国也有;西方没有的,中国更优。这就陷入了辩护难题之中。 如果说对肝主要还是位置差异的争辩,三焦是什么,则涉及有与无的问题。在王清任看来,除了前代中医有形无形的争论外,还有三焦形态论述不统一的情况,这被他一次性抖落了出来,他总结说:“余不论三焦者,无其事也。” 其实,对王的狙击,以人死不能验证作为依据,非常类似于对宗教终极问题的悬置,而诉之以信仰,在当时本是一种没人能拿你有办法的策略,然而唐的辩护策略却是非要为三焦找到物质基础——他认为是“油膜”(膜油、网油、联网、隔膜)。这种辩护方式不但同行无法理解,现代医学系统更是认为无稽之谈。当时的著名中医吴锡璜、张锡纯在他们后来的著作中都表示了明确的质疑。 其实,问题的核心是,唐用西方医学逻辑实证的结论,去证明一个数术世界观形成的东西,有如逻辑思维之于原始思维,最后当然会发现,现代形质/功能的研究模式不兼容于数术世界里面的身体。同样的问题可以延伸到经脉的讨论。经脉的历史形成,今天又有李建民,廖育群等学者的研究,本质的问题还是在于整个观念、方法系统的异质。 唐宗海既想做中西汇通的尝试,又想努力为中医辩护,而他的努力却暴露出了更多的问题。皮国立对此总结说:“例如脑筋的传导方向,不是由各脏腑传向外界,而是从脑出发(运动),或以脑为终点(感觉)。另外,唐对‘脑筋’的粗浅认知,导致他混淆脑筋与‘筋’‘经道’的形质为同一物,应该加以分辨的地方没有加以交代。” 总体来说,唐的辩护是失败的,反映出近代中医面对西方医学重新阐释自身的“科学性”的焦虑。其实后来广为民众接受的“西医治标,中医治本”的观念,也是近代中医在承认西医快速疗效的同时,对中医自身合法性的再解释。随着1900年丁福保(1874-1952年,近代藏书家、书目专家。创办丁氏医院、医学书局,先后编译出版了近八十种国内外医学书籍,合称《丁氏医学丛书》)翻译、出版西方的解剖学书籍,国人学习、解剖皆用西书,解剖学上的汇通与辩护也就烟消云散了。 然而近代中医的命运并非先进取代落后,现代取代传统,中医为了自身生存,一直不断作出辩护。这鲜明体现在上个世纪的“废止中医”案之中。 1929年2月,余云岫、褚民谊等人在国民政府卫生部召开的第一届中央卫生委员会中,围绕“废止中医”问题,先后提出四项议案:中字第十四号提案《废止旧医以扫除医事卫生之障碍》;生字第二十二号提案《统一医士登陆办法》;生字第三十六号提案《制定中医登记年限》;生字第四十二号提案《拟请规定限制中医生及中药材之办法案》。四案后合并为《规定旧医登记案原则》,其中重要题目说:“甲:旧医登记限至民国十九年为止;乙:禁止旧医学校;丙:其余如取缔新闻杂志等非科学医之宣传品及登报介绍旧医等事由,卫生部尽力相机进行。” 此案通过后,中医界鼎沸,上海中医协会召集全沪医药团体联席会讨论对策,并在上海召开全国医药团体代表大会。到会者计十五行省,一百三十一个团体,共两百六十二人。大会的口号是,“打倒余汪提案就是打倒帝国主义”、“提倡中医中药就是保全中国文化经济”、“中国医药万岁”。数日之内,反对废止中医案言论遍及全国,这让南京政府颇感意外。在此之后,时任卫生部长的薛笃弼多次公开表示并无废止中医之意,且当面向请愿代表表态:“我当一天部长,决不容许这个提案获得实行。”蒋介石亦向代表表态:“中医中药我是绝对支持的,你们放心好了。”不久,请愿团收到国民政府文官处批示:撤销一切禁锢中医法令。 一个简单的提案,何以导致社会如此激烈的全面反应呢?  赵洪钧《近代中西医论争史》 其实,废止中医的言论最早来自经学大师俞樾。1879年,俞樾撰写了《俞楼杂纂》,凡五十卷。在第四十五卷中专列《废医论》,全文共分七个篇章,七千余字。在文中他提出“医可废,药不可尽废”的观点,多用考证的办法揭示文献的矛盾。影响及于章太炎。章的《论五脏附五行无定说》,否定五行学说,主张完全废弃。在日本讲学期间,他影响了一批留日学生。 大约在1906-1908年左右,上文提及的废止中医思潮的领军人物余云岫(字岩,号百之)在讲习会所随太炎学习国学,随后入大阪医科大学习医,于1916年毕业。在1917年,余云岫完成了近代医学史上著名的《灵素商兑》。他既于旧学有训练,又有西方医学理论作为强有力的解析工具,以自然科学的方法验证中医,学术意义及对医学发展的影响力,均较前辈俞、章为大。今天我们关注的问题,仍不出他当年所讨论的范围:一阴阳五行是文化,中医是文化;二、阴阳五行是玄学,中医是玄学;三、阴阳五行不是科学,中医不是科学。 在中西沟通的路径上,余云岫亦持坚决反对的态度:“新医学以最新最确之解剖生理为基础,进而探求病理以求治疗;旧医以太古、太经验所得之治疗法为基础,附会了谬误解剖。空想之哲学推论而成……新旧医学本末颠倒如此,尚得有可通之路哉?”“我国《黄帝内经》,印度《光明最胜王经》,希腊希波克拉底氏之四液说,此皆同时代之产物也。故论此时代之中西医学尚有共同之可能,以其本相类似有可通之道。至于今日欧西藉科学之力已变而为新医学矣。于此而欲讲沟通之道是犹强黄白进化之种而曰黜尔聪明,塞尔睿智以与南非土人、台湾生番调和其知识也。所谓倒行逆施也。” 而在具体的实施方案上,他则主张:一,宜掷大资本设立研究所;二,宜物色研究之专门人才赡其生活使牺牲于研究;三,邀请旧医老于行医、富有经验者以备顾问;四,广求江湖术士所怀之秘方,人类本能所发明之事实,以充资料。这套方案主张将中药作为科学研究的资料,开启近代中药科学研究之先声。 余云岫的思想奠基于科学救国论,他甚至将自己的行为提高到根本原则的高度:“我们今日所辩论者乃党国之大事、社会之问题,公论不可让步,私交不妨融合”,“岩之所注意者旧医存废之根本原则问题也,原则者何?学术之根本问题也,世界之潮流问题也,为解决新旧医纷争之先决问题。学术真妄是非明,存废即不成问题”“方今科学运动为我国教育之要务,诚以世界日趋大同,欲我国之竞美列强,不为牛后,则必以科学相周旋,除此别无实事求是之法。”那么,“处今之世,为今之人,况在以科学救国为急务之中国,宜挟科学以号召乎,抑挟玄学以号召乎?” 科玄论战是近代思想史上的重要事件,研究者极多,这里无须再做讨论,然而我们可以看到,余云岫将中医问题纳入科学与现代化国家、科学与玄学冲突的话语系统之内,这无疑有利于他争取崇尚科学的知识分子如胡适、丁文江、傅斯年等人的支持。当然,这与他们在学理上对科学方法的认同与提倡不无关系,更重要的是,在他们看来,科学与民主是伴生之物,因而即使在废止中医案结束的几年后,傅斯年仍对中医毫不留情地批判。这些知识分子成了余废止中医运动的重要外援。 而对民国政府中曾留学日本的官员来说,他们曾亲眼目睹日本现代化的进程。正因如此,汪精卫提出“日本明治维新,重要措施之一,便是废止中医”,绝非一己之见,医学如何契合现代国家建设的诉求,这就超出医学本身,而与社会文化、政治制度、民族认同、社会变革相联系。据现代医疗社会史学者的研究,疾病与落伍的想象相互关联,特别是“东亚病夫”的名称,完全超出身体层面的意义,而成为一种民族的想象,不仅如此,台湾学者医史学者梁其姿发现,疾病(麻风)被用来描绘社会意义和道德意义不正确的事物,被认为是劣等人种的象征,而治疗社会被看作一种“医疗行为”(《麻风:一种疾病的医疗社会史》)。因此,医疗领域发生的变革具有重新建立中国人身体观念以及改造国民性的企图,医疗制度成为现代民族国家观念得以建构的切入点。在留日派官员中流行这种思想,是毫不令人奇怪的——这被中医派斥为假政府之手铲除中医,而现代医史研究者则认为这是西医的话语霸权。这种解释虽然不无道理,却遮蔽了整个社会政治的运作情况导致的问题。 可是,吊诡的是,这场有准备、有计划的废止中医运动,竟然失败了!不少学者认为,国民政府统一不久,不愿废止风波影响政局稳定,国民党内部的不同派系可以因此事借题发挥,而于右任、陈果夫等有巨大影响力的中医“铁杆粉丝”则为之保驾护航。这些当然是事实,但问题在于,何种原因使这场运动吸引无数人的关注,并让他们投身其中? 答案之一,自然是中医自身的力量,一是生计饭碗问题,二是中医自身的宣传渠道,这与民国政治生态的相对自由不无关联。而最根本的原因则是民族主义。只有打出这张牌,才会获得如此巨大的动员力量。一面是民族主义思想对医学现代化的阻碍,一面是通过科学重新树立民族国家的初衷,两者一起,合成内在矛盾。 余英时在《民族主义的百年历史》中揭示出,国民党早期也曾通过民族主义进行动员:“一九〇五年同盟会誓词中民族主义也只是‘驱逐鞑虏,恢复中华’八个字。北伐时期的民族主义则已是现代的,它所针对的是帝国主义的侵略。一九一九年的“五四”学生运动是现代民族主义在中国的成熟表现,‘外抗强权,内除国贼’的口号事实上已为未来的北伐——规定了具体的目标。” 余分析说,国民政府的三次政权转移,原动力无不源自民族主义。笔者并非近代思想史研究专家,于政治哲学也谈不上内行,但余先生的推想,无疑为我们提供了一个重要的观察角度:不难发现,上文所述中医团体的民族主义号召,如“打倒余汪提案就是打倒帝国主义”、“提倡中医中药就是保全中国文化经济”、“保护中医就是推行三民主义”等,无一不与国民政府的合法性动员合拍。篇幅所限,不再一一举证他们的行为和口号。 提案废止之后,国民政府在实际政策上限制了中医的发展,这一时期的国家卫生建设取得极大的成绩,初具现代卫生体制规模,与国民党建立现代国家的理想也相吻合。不过,1934年傅斯年发表《所谓“国医”》和《再论所谓“国医”》,建议取消“所谓国医”,又掀起了一场中医存废的激烈争论。这一次,中医为自身辩护的理由,仍然不出民族主义的思想范畴:调整卫生行政机构,中西并重,渐求汇合为一,增进民族健康以利抗战。 然而,不论中医如何自辩,随着现代医学的兴起,中医在民国的命运是逐渐走向低落的。中间这些插曲,足令今人思考。知识分子关于中医观念的转变,其实不单关乎对人体、疾病的认识,而是整个世界观的变化。对此,英国科技史家赫伯特•巴特菲尔德在《现代科学的起源》中有生动描述: 我们发现,无论在天体物理学中,还是在地球物理学中,变化首先都不是来自新的观察或额外的证据,而是来自科学家本人心灵中发生的转换。最难引发的是如何处理和以前一样的一堆材料,但却通过赋予它们一个不同框架而把它们置于一个新的关系体系之中,即使对于尚不缺乏灵活性的年轻心灵来说也是如此。 (责任编辑:admin) |