|

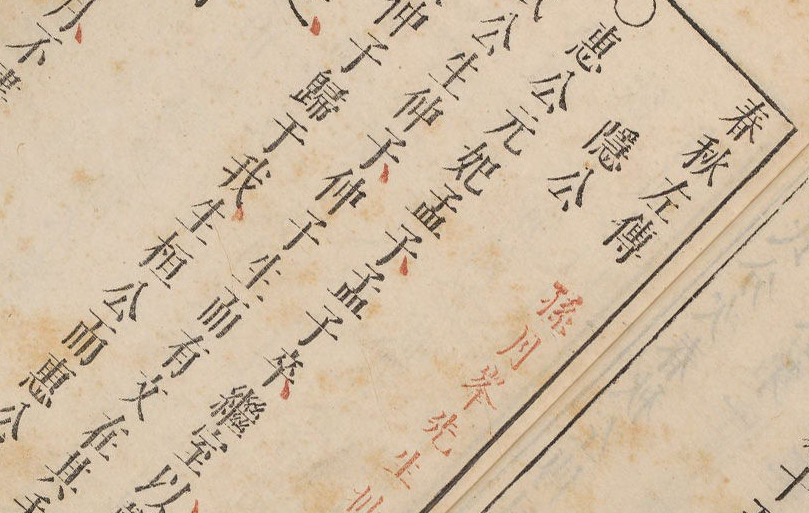

在很多人看来,历史和想象是没关系的。历史就是事实,事实哪里需要什么想象?历史当然建立在事实基础之上。不过,历史还不仅仅是事实而已。过去的事实总是太多被湮没和遗忘,留下的总是很有限的事实。这样,我们就需要想象去填补那些拼图中失去的部分,按照合理的理解将有效的信息或板块串联起来,再就历史事件之间因果关系尝试加以解释。更不用说,历史书写之际的表达总是理解和想象在从中其作用了。 先来看《春秋》。为什么是这部被王安石称为“断烂朝报”(陈旧、残缺,没有参考价值的历史记载)的经书呢?其实,按《汉书·艺文志》说法,“古之王者世有史官。君举必书,所以慎言行,昭法式也。左史记言,右史记事,事为《春秋》,言为《尚书》,帝王靡不同之。”这样看来,记王者之事的《春秋》实在就是我国史书源头之一了。 不过,《春秋》着实不容易读。来看鲁隐公元年的历史记载: 元年春王正月。 三月,公及邾仪父盟于蔑。 夏五月,郑伯克段于鄢。 秋七月,天王使宰咺来归惠公、仲子之赗。 九月,及宋人盟于宿。 冬十有二月,祭伯来。公子益师卒。 这干巴巴的文字除了记载年月和主要事件人物之外,别无所有。不消说,这种历史记载是远远不能满足我们阅读的要求:事件究竟如何发生,前因后果是什么,诸多内容都缺如。简直和小学生的流水账日记相差无几。大约当事人之外,他者能够从中获取的信息也就极少了。如果这书真的出自孔子之手,大约只是因为当时还有很多人能够了解这些极其简单的记述背后的故事原委,因此,也就不必多言了。只是时代变化,这简洁的文字对于后人而言,不免就成了理解上的障碍。难怪《左传》一出,不仅解释了《春秋》原本记载的历史,更补充了许多这些历史之外的史事,极大丰富了历史信息。后来也就径直取而代之了。  然而,《春秋》也罢,《左传》也罢,就是春秋时期历史信息的全部吗?当然不是。按传统说法,孔子当然是有意修订了《春秋》。经他笔削整理之后,固然不存全貌了。然而即便是《左传》,也难说将所有春秋时期的史事一网打尽了。别忘了,同时期还有很多、包括《论语》这样的书籍在内,都有或多或少有相关史事记载。即便抛开书写工具载体的条件限制不论,能记载的史事也还是难称完备。直至今日,还在不断发现春秋时期的物质文明实物,足以证明上述这些历史书写中所不见的信息浩如烟海。而考古发现所得又有多少只是偶然,至于其他看不见的制度文明和精神文化,那又是何其之多了。因此,必须得承认,我们所知道的历史事实只是很少的一部分,而大量的历史信息则如同天文物理学中的暗物质一般,就在那里,却不能或许是永不能为我们所知了。 历史遗留下的信息尽管有限,有时候却仍然可能超过我们书写历史的实际需要。试想一下,谁能够将所有历史信息都用起来、事无巨细的写一部史书?这不仅做不到,也是没有必要的。事实上,历史书写者总是只能根据一个他认为重要的视角,选择他认为有意义的信息,并将之组织起来。司马光在编辑《资治通鉴》时候,所说“专取关国家盛衰,系生民休戚,善可为法,恶可为戒者,为编年一书”,就是这个意思。这本身就是一种有“目标”的想象力:一方面,要通过自己设定的标准遴选历史信息,另一方面,还需要通过合理想象力将这些信息串联起来,完整描述整个时间过程中人们的关系、事件中因果的关系。从而希望通过这样的信息组织与书写,传递给读者以一系列信息,最终达到一定的连贯性理解。还用前面《左传》的例子。郑庄公克段于鄢之后,记载郑庄公不朝周王室,甚至在战争中箭伤周王之事。读者由此也就能想象:到了春秋之际,所谓周天下早已名存实亡了。这样就实现了书写者从书写传递信息、到读者合理想象的完整过程了。 关于这个过程中的两个环节——书写者的想象和读者的想象,有必要多说几句。历史的书写想象有时是出于书写需要,从而达到填补有限历史信息的作用。《左传》里记载,晋灵公和赵盾不和,找来鉏麑去刺杀赵盾: 晨往,寝门辟矣,盛服将朝,尚早,坐而假寐。麑退,叹而言曰:“不忘恭敬,民之主也。贼民之主,不忠。弃君之命,不信。有一于此,不如死也。”触槐而死。 鉏麑来到赵盾家里,看到恪尽职守的赵盾,不忍下手;另一面却是君命难违。两难之下,最终触槐树自尽了。奇怪的是,这段刺杀经过细节如此清晰,竟然还有刺客临死前的一段独白。试问,这不是历史书写的想象,又曾有谁能够亲眼见到刺客鉏麑的一举一动,又能够亲耳听到这一段刺客临终前的精彩独白? 这种历史的书写想象,在史书中屡见不鲜。《左传》之下当推《史记》,无怪乎鲁迅评之为“史家之绝唱,无韵之离骚”了。不过,历史书写者合理的为历史代言,有意无意间既是一种历史叙事,也是一种历史解释。只是,这书写也得遵循一定的度,过了也就变了味,让人觉得不大可信了。大凡读过《论语》的人都知道,孔子弟子之中,颜回、仲由等几人最为出名。其中的仲由(子路)对于孔子言行不满之际,甚至当面质疑。例如在孔子见南子时,子路就“不悦”,因为南子“美而好淫”。于是,这耿直、勇猛的形象就此烙印历史。千百年后,后人还据此编了个故事: 孔子尝游山,使子路取水。逢虎子水所,与共战,揽尾得之,内怀中,取水还。问孔子曰:“上士杀虎如之乎?”子曰:“上士杀虎持虎头”。又问:“中士杀虎如之何?”子曰:“中士杀虎持虎耳”。又问:“下士杀虎如之何?”子曰:“下士杀虎提虎尾”。子路出尾弃之,因恚孔子曰:“夫子知死所有虎,使我取水,是欲杀我”。乃怀石盘欲中孔子,又问:“上士杀人如之何?”子曰:“上士杀人使笔端”。又问:“中士杀人如之何?”子曰:“中士杀人用舌端”。又问:“下士杀人如之何?”子曰:“下士杀人怀石盘”。子路出而弃之,于是心服。 这就是著名的子路杀虎的故事,收录在明代人编辑的《说郛》一书中。文中的子路勇猛足以杀虎,也因此埋怨未卜先知的孔子有意为难他,心怀不满又想杀孔子,却不料再次被孔子识破。于是心服口服,投诚认师。同样是要说子路的勇猛耿直和孔子的循循善诱,却无论如何让人难以置信此事真有其实。原因无他,文中的孔子料事如神,已经成为了未卜先知的神怪形象,与《三国演义》中的诸葛孔明别无二致了。  周润发主演《孔子》剧照 上文提及的读者想象,是读者在阅读历史时产生的、对于历史事件的想象,是信息接受的一端。下面再来看信息发出的一端——历史书写者。历史书写总是试图传递一系列事件的信息或者一种解释。但是,这是否就是阅读者所接受和所理解,却不能打包票的。究其根本,这种分歧在于书写者的想象和读者的想象实则有所差异。再看《左传》郑庄公的例子。郑庄公不受后母喜爱,而做了国君。后母之子段一再扩张自己地盘,最后甚至和后母串通起来,要取郑庄公而代之。最后郑庄公终于在鄢地击溃了段。《春秋》和三传(《左传》和《公羊传》、《榖梁传》)一致批评郑庄公失教、甚至处心积虑杀自己同父异母的兄弟段。 然而,作为读者,我们可能会质问,这究竟后母和段的蓄谋造反,还是郑庄公欲擒故纵,最后趁机将母后一网打尽?究竟哪一方才是应当受到批评的?实在难说所有的读者都会站在与《春秋》和三传书写者同样的立场上。实际上,这种理解恐怕无法彻底排除。这就说明,信息传递者与接受者之间可能发生理解信息错位,历史书写者与书写者之间并不能径直达成想象的一致。这样一来,历史阅读的多样化也就是自然了,尽管基于同样的历史事实之上。 面对丰富的历史信息,从前的历史记载关注的只是金戈铁马的战争、重大历史转折事件或者叱咤风云的关键政治人物。不仅政治史占据历史的绝对主流,也只有这其中的王公贵族、将军元帅们才是登场主角。这样一来,自然也就筛去了大量普通历史人物和历史事件。梁启超了解到西方的史学书写之后,曾批判说,“二十四史非史也,二十四姓之家谱而已”,就是这个意思。 于是,在他引进了新史学之后,中国的历史书写不断突破了这种旧框框,社会经济、文化现象中的各个方面都纳入到历史中来了。朱元璋和秦淮八艳的南京城一起进入到历史书写之中,揭示出更多的不同层面历史信息。不仅关注点越来越多,历史信息也随之从无到有。而随着我们对于史学理解产生变化,筛选材料的标准和角度也产生变化。不仅旧的历史信息因此有了新解释,新的社会科学方法也不断将历史信息不断解码重组,在不同学科的想象力驰骋之下。历史叙述早已经日新月异了。 从这个意义上,历史书写和历史研究者们的水准也在不断前进。当代史学家李伯重先生在新书中指出,十七世纪全球气候变冷,使得东亚这块土地无法承受众多人口负担,最终成为全球视野下探讨晚明历史变局无可避免的新背景。明清易代也就有了更多的历史叙述与解释。 可以说,历史永远为有心的书写者和阅读者们敞开着大门。 (责任编辑:admin) |