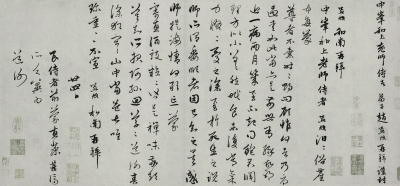

《俗尘帖》,元代赵孟頫纸本墨迹,纵31.3厘米,横68厘米,属行草书,凡十九行,共187字,台北故宫博物院藏。《俗尘帖》是赵孟頫致中峰和尚十一册书札之一,至于书写时间学术上有不同的意见,单国强在《赵孟頫信札系年初编》中认为,此书札写于延祐六年(1319年)。而据吉林大学古籍研究所张明在《赵孟頫致顾信四札考》中考证,《尘俗帖》的书写时间是延祐二年三月廿四日。我们姑且不论二者孰是孰非,可以肯定的是写作期间赵孟頫正仕于大都,累进升至翰林学士承旨、荣禄大夫,官至一品高位,仕途可以说如日中天。然而,天妒英才,在此期间其长儿、幼女的相继亡故给原本幸福的赵氏夫妇造成了无法弥补的心灵伤疤。面对生活的不堪和命运的多舛,赵孟頫哀怀伤切之余向远在江南的中峰明本师傅诉说,或许是让禅师为死去的儿女超度,或许是借佛法来净化自己悲苦抑郁之心,故有此作品。 此札为日常生活往来,与禅师谈论生死之事,似已彻悟。纵观其法帖,字距与行距较为疏朗,字字独立,较少有连带牵丝,映入眼帘的不是平如算子,不是妍媚纤柔,更谈不上如璇闺静女,而是沉重典雅间而略显温润,不激不厉,致中极合。看似一幅平淡的作品,实则字字有变化,骨气洞达,俊逸灵动,有的洒脱疏放,有的清劲挺拔,有的平正典雅,笔画的长短粗细位置布置得更是相当有艺术性。如:“顾惟何者乃辱”笔画由粗重渐变到细小,“理方似小差”又由细变粗,由小变大;同样,“深犹寒”三个字,字形更是富有变化,饶有趣味,总体笔画稍细,其后几个字就略粗重。整幅作品通过字形大小欹侧,笔画粗细、布白疏密的变化,增加了字势的运动感,又似一首富有旋律的乐曲,美妙而生动。 在用笔上,直追晋唐,顿挫有致,擒纵自如,一气贯注,用笔的来龙去脉表现得特别清楚,笔笔精致可掬,丝毫没有老太粗涩之感。其笔锋劲健而稳实,实有《十七帖》之余韵,体现了赵孟頫用笔的丰富性。在扎实基础上,倾注了自己对生活的思想与情感和对书法的悟性与灵性,洒脱流畅、温润清新,不愧为“元人冠冕”。不得不说,《俗尘帖》属十一札中的精品。 赵孟頫行草尺牍,是其书作中最佳者。元粱子寅云:“至其尺牍挥洒,奕奕有晋人一种风气亦不可掩,岂易及哉!”然而,对于历史书家的评价,评论者往往立足于“圣人”的视角,既要求其书法造诣,又看重其政治气节。从赵孟頫到王铎,再到郑孝胥,均不外如是。对于赵孟頫的贬低,可归结为以下两点,一是其为宋皇室后裔,却舍身去奉侍元朝,有失士大夫气节;二是赵体因熟而媚俗,笔下多软,学之必入歧途。 然则将书和政治气节混为一谈实不可取,赵孟頫有其苦衷,以身事元或许也是为了其文人的追求,正如赵孟頫自述:“图书时自娱,野性期自保;昔为水上鸥,今如笼中鸟。”关于其书媚俗多软也是后世人的偏见,部分批评者在晚年甚至转为褒奖赵孟頫之书。其中,最具代表性的是傅山,早年傅山对赵孟頫之书多有批评,曾说道:“予极不喜赵子昂,薄其人遂恶其书;痛恶其书浅俗如无骨。”但傅山在晚年又对其极为推崇,写道:“赵厮真足异,管婢亦非常。”可见,赵孟頫作为楷书四大家之一,其书实为佳品,对他的批评亦属偏见,《俗尘帖》则将赵孟頫登峰造极的书法造诣表现得淋漓尽致。正如《元史》对赵孟頫评价道:“篆、籀、分、隶、真、行、草书,无不冠绝古今,遂以书名天下。” 《俗尘帖》 中峰和上老师侍者,弟子赵孟頫再拜谨封。 孟頫和南再拜中峰和上老师侍者。 孟頫汩汩俗尘中,每蒙尊者不弃,时时赐问。顾惟何者,乃辱过爱如此,当亦是前世有缘故也。近一病两月,几至不起,得鲍君调理,方似小差,然眠食未复常,气力惙惙,春忧之深。至于死生之说。师所谓委顺者,固已知之矣。感师提诲,情何敢忘。蒙寄惠酒豉,粒粒皆是禅味,敬领莫知所报。阿孙回,草草道谢。春深犹寒,山中当益甚,唯珍重珍重,不宣。孟頫和南再拜。廿四日。 至侍者,前蒙惠药,甚济所乏,冀为道谢。 (责任编辑:admin) |