|

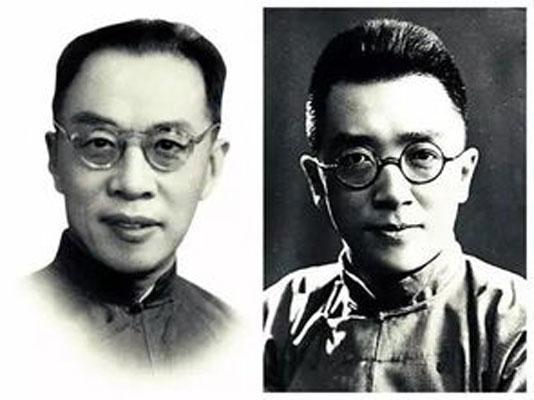

世道人心 在《国史大纲·引论》里,钱穆梳理了近世史学界的三种流派:传统派(亦可谓“记诵派”)、革新派(亦可谓“宣传派”)、科学派(亦可谓“考订派”)。他这样说“考订派”: 震于“科学方法”之美名,往往割裂史实,为局部狭窄之追究。以活的人事,换为死的材料。治史譬如治岩矿,治电力,既无以见前人整段之活动,亦于先民文化精神,漠然无所用其情。彼惟尚实证,夸创获,号客观,既无意于成体之全史,亦不论自己民族国家之文化成绩也。 文中没有点名,然而读者一眼就能看出说的是胡适、傅斯年等新文化运动领袖主导的新考据派。这是当时史学界的主流学派,有着重视考据、主张专题研究、骛趋新材料等特点,同时鼓吹西化中国。  钱穆与胡适(资料图 图源网络) 钱穆对这股学风的不满,在抗战爆发前就已表露出来。在1937年出版的《中国近三百年学术史》自序中,他就写道:“今日者,清社虽屋,厉阶未去,言政则一以西国为准绳,不问其与我国情政俗相洽否也。扞格而难通,则激而主‘全盘西化’,以尽变故常为快。至于风俗之流失,人心之陷溺,官方士习之日污日下,则以为自古而固然,不以厝怀。言学则仍守故纸丛碎为博实。苟有唱风教、崇师化、辨心术、核人才,不忘我故以求通之人伦政事,持论稍稍近宋明,则侧目却步,指为非类……斯编初讲,正值‘九一八事件’骤起,五载以来,身处故都,不啻边塞,大难目击,别有会心。” 在《论语新解》里,钱穆解读孔子所说的“小人儒”:“推孔子之所谓‘小人儒’者,不出两义:一则溺情典籍,而心忘世道;一则专务章句训诂,而忽于义理。” 都在强调著述要有益于世道人心。事实上,钱穆在治学上主张考据与义理并重,并不反对考据,他反对的是不以义理为归宿的考据,“考据之终极,仍当以义理为归宿,始知其所当考据之真意义,与真价值。”(1955年《新亚学报》创刊辞) 时贤对《国史大纲》有赞誉,自然也有不认同。该书付印后,史学家张其昀在重庆见到傅斯年,问傅对这本书的意见。傅斯年答:“向不读钱某书文一字。”并表示:钱穆屡屡言及西方欧美,但他的这些知识尽从读《东方杂志》得来。张其昀问:“你既然不读钱穆一个字,又如何知道得如此详细?”傅斯年不答。 此外,钱穆在书中表现出来的保守主义立场,也引起左倾学者的不满。闻一多公开在报纸上骂他“冥顽不灵”,联大左倾教授一时视钱穆为公敌。钱穆不以为意,在闻一多遇刺身亡后,还特意到其遇难之处凭吊。 学生也有反对。学者何兆武早年是西南联大学生,曾上过钱穆的课,他在《上学记》中回忆说,“钱穆先生的《国史大纲》,里面很多见解我不同意,不但现在不同意,当时就不同意。钱先生对中国传统文化的感情太深厚了,总觉得那些东西非常之好,有点像情人眼里出西施,只看到它美好的一面,而对它不怎么美好的另一面绝口不谈。” 这也是蒋梦麟的看法。蒋梦麟是北京大学历史上任职时间最长的校长(1930-1945年在任),内战后离开大陆。1960年代,钱穆赴美国讲学,故人重逢。蒋梦麟说:“我已经读你的《国史大纲》到第5遍了,似乎你的书说古代的优点太多,说缺点很少。”钱穆反问:“书中所写的优处,有没有不妥当的地方?”蒋梦麟答:“没有。”钱穆说:“既然没有,那就无妨。如今国人喜欢批评中国旧传统,却绝口不提优点,我的书可以矫正这个偏颇。你觉得如何?”蒋梦麟点头称是。 这个回应,可说是钱穆关于《国史大纲》的夫子自道,也是他书生报国的用心所在。抗战期间,甚少评论时政的他一改前辙,在报刊撰文论政。在1941年10月《思想与时代》月刊第3期上,他发表题为《中国传统政治与儒家思想》的文章说:“我国自辛亥革命前后,一辈浅薄躁进者流,误解革命真义,妄谓中国传统政治全无是处,盛夸西国政法,谓中西政治之不同,乃一种文野明暗之分,不啻如霄壤之悬绝。彼辈既对传统政治一意蔑弃,势必枝蔓牵引及于国家民族传统文化之全部。于是有‘打倒孔家店’、‘废止汉字’、‘全盘西化’诸口号,相随俱起。”矛头指向了新文化运动。 抗战期间,人在美国的胡适,在1943年10月12日的日记里说:“这几天读张其昀君借给我看的《思想与时代》月刊。此中很少好文字。张其昀与钱穆二君均为从未出国门的苦学者。他们的见解多带反动意味,保守的趋势甚明,而拥护极权的态度亦颇明显。” 在一个求新的时代里,钱穆以峻绝之姿,为“旧中国”说话、批评主流学派,学界为之一震。而在此之前,他曾经被人视为主流学派的一员。 从中学教师到北大教授 起码张君劢(1887-1969年,学者、政治家)是这样认为的。 钱穆与张君劢相识于抗战前,张君劢第一次见面就劝他:“你何必追随胡适做考据,不如我们一起做政治活动,这样对时局会有大的贡献。”钱穆敬谢不敏:“我不是专门从事考据工作的,也不擅长做政治活动,恕难追随。” 张君劢的误解,可能代表了当时的人对钱穆的粗略印象,因为钱穆以考据成名。 1929年,顾颉刚回到家乡苏州,拜访了时为苏州中学国文教师的钱穆,借去了钱穆正在撰写的《先秦诸子系年》手稿。回家读了之后,顾颉刚认为,钱穆已经不适合再在中学教书了,便推荐他到中山大学任教。 命运转折点来了。钱穆把消息告诉了苏州中学的校长汪懋祖。汪懋祖说:“你到大学教书是迟早的事,而我还有一年就要离开苏州中学,你能否与我共进退,再在这里留教一年?”  钱穆论先秦学术(资料图 图源网络) 钱穆闻言,决定先不离职,推辞了顾颉刚的推荐。但他和顾颉刚的缘分只是刚刚开始。1930年,顾颉刚主持编辑《燕京学报》,向钱穆约稿。钱穆寄去了《刘向歆父子年谱》一文。 这篇文章以细密的考证,驳斥了康有为关于汉代学者刘歆伪造《毛诗》、《周礼》、《左传》等古文经的说法,解决了今古文经长期以来的纷争。当时的北平高校,都遵从康有为的学说,钱穆此文刊出后,各高校的经学课为之停开。 值得一说的是,顾颉刚相信康有为的说法,钱穆的《刘向歆父子年谱》无疑是向顾颉刚发难。然而顾颉刚非但将之刊发,还推荐钱穆到燕京大学做国文教师。这种胸怀,令晚年的钱穆回想起来,仍感佩不已。 1930,钱穆到燕京大学任国文讲师,刚进学校,他就展现出了强烈的“中国意识”。有一次,燕京大学校长司徒雷登设宴招待新同事,钱穆以初来乍到的身份,向校长进言:我一向听说,燕京大学是教会大学里中国化程度最高的,现在看来是徒有其名,因为我一进校门就看到M楼、S楼,所谓的中国化在哪里呢,建议改用中国名字。 满座为之默然。后来,燕京大学专门召开校务会议讨论这件事,最后采纳了钱穆的建议,把M楼改为穆楼,S楼改为适楼,其他建筑以此类推。至于校园里那个景色秀丽的湖应该用哪个名字,大家争论不休,最后钱穆定为“未名湖”——1949年后,燕京大学被撤销,北京大学迁到燕大,自那以后,未名湖成为北大的代称。 不久后,顾颉刚向当时的学界权威胡适写信,推荐钱穆到北大任教: 闻孟真(傅斯年)有意请钱宾四先生入北大,想出先生吹嘘。我也问过宾四,他也愿意。我想,他如到北大,则我即可不来,因我能教之功课他也无不能教也,且他为学比我笃实,我们虽方向有些不同,但我尊重他,希望他常对我补偏救弊。故北大如请他,则较请我为好,以我有流弊而他无流弊也。他所作《诸子系年》已完稿,洋洋三十万言,实近年一大著作,过数日当请他奉览。 由于《刘向歆父子年谱》声震士林,再加上顾颉刚的推荐,1931年钱穆得以到北京大学历史系正式任教,进入了当时的中国学术中心。以中学肄业生的学历、中学教师的身份,进入中国最有名气的学府并成为名教授,与其说钱穆创造了传奇,不如说是他自身实力的自然展现。 1912年,17周岁的钱穆执教小学,开启了一生的教学生涯。这位个头不高、双目炯炯有神的无锡人,少年时期就在读书上展现出惊人的生命力。这股力量首先表现在自我控制上。有一天他在读《后汉书》时突然想起,自己在立身行事上一向都依照《曾国藩家书》来做,然而曾国藩教人读书,务必从第一页看到最后一页,自己却是随意翻阅。经过这番反省,钱穆此后每看一本书,都要求自己必须通体阅读完毕,一本看完才看另一本,终生恪守。 在中学读书时,他染上了吸烟的习惯。做了小学老师后,碰到课本有篇关于戒烟的文章,他跟学生说:“老师已经吸烟上瘾了,这是无可奈何的事,你们年纪还小,一定要戒烟。”下课后,他突然觉得这一堂课上得极其无聊,自己作为老师都不能做到的事,如何要求学生做到?于是断然戒烟,这一戒就是三十多年,直到离开大陆前夕才复吸。 在外部环境方面,钱穆可谓得天独厚。在常州府中学堂读书时,老师中就有后来的史学大家吕思勉。吕思勉很欣赏这位学生。一次考试,钱穆非常喜欢关于长白山地势军情的题目,答起来忘乎所以,不觉考试时间已到,而他只做了这一条题。试卷一共有4道题,每题25分。交卷后,几名同学偷看吕思勉改卷。按常规操作,老师改卷只需要给分,不需要加批语。然而改到钱穆的答卷时,吕思勉用铅笔不断地在试卷上写批语,写了一纸又一纸,最后嫌削笔麻烦,干脆把铅笔劈开两半,让铅条可以随手抽出,以便快速书写。成绩发布后,只答了一道题的钱穆得了75分。 文史大家、钱锺书之父钱基博,也是从小学教员一直做到大学教授。他年长钱穆8岁,很赏识这位同宗,钱穆到无锡江苏省立第三师范学校任教,就是钱基博介绍的。钱穆回忆这段经历时说,“余在中学任教,集美、无锡、苏州三处,积8年之久,同事逾百人,最敬事者,首推子泉(钱基博)。生平相交,治学之勤,待人之厚,亦首推子泉。” 严耕望感慨,“清末民初之际,江南苏常地区小学教师多能新旧兼学,造诣深厚,今日大学教授,当多愧不如。”师友相得,令钱穆的学问不断精进,很快就在江南小有名气。 (责任编辑:admin) |