|

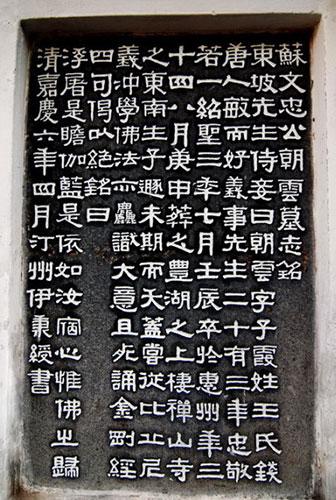

文/陈世旭 苏东坡是一座奇崛的文化高峰,其纵横古今的文学成就与博大丰富的哲学思想不仅源自天才的创作,更是体悟黎民甘苦、走向大地苍生的结果。在《自题金山画像》中他写道:“问汝平生功业,黄州、惠州、儋州。”从他生命中这三个重要地理空间开始,我们来听一听今人谈论苏东坡。 ——编者 九百多年后的一个傍晚,我来到儋州中和镇外靠近黎族村庄的东坡书院。海边夕阳斜照着黑灰色的断垣残壁,载酒堂门头写着“海外奇踪”,岁月剥蚀,似在倔强诉说什么。  苏轼《黄州寒食帖》(资料图 图源网络) 黄州赤壁 黄州古城,赤鼻矶头,林木葳蕤,亭阁楼榭半隐芳丛。一山陡峭,站立着昔时的汉川门。褐色石阶沿坚岩蜿蜒,石阶磨出了凹陷,记录着岁月。条石护栏下面,苏东坡热爱的翠竹挺拔直上,微风轻拂的竹叶簌然。 936年前那个晦暗的春天,失意的苏东坡蹒跚走出落满乌鸦的御史台。整整四年又四月,团练副使躬耕于黄州荒芜的坡地,中国最伟大诗人的行列中于是有了“东坡居士”。 在黄州,苏轼或竹笠草屐,与渔樵杂处,“终日无事,啸咏而已”,倚杖听江声,夜饮醒复醉;或焚香静坐于寺院,“撷亭下之茶,烹而饮之”,物我两忘,身心皆空,跟和尚聊天,尽兴处,打个喷嚏也成诗。“古今往事千帆去,风月秋怀一笛知”,没有人能真正读懂他的心。自由,旷达,恬静,超然,洒脱,江山风月的主人跌宕出独一无二的光芒,让志士敬,让小人妒。 池岸断壁上,睡仙亭有石床石枕,醉卧过泛舟归来的诗人。多情人早生华发,背倚绝壁,心头过尽千帆。听江涛高一声低一声,荆棘丛生的心,打开千古怀抱,一如不系之舟。风生水起,宠辱皆忘,任音符的一江春水,沿文字的阶梯,升华沉沦。 那一夜,诗人面对大江长天,凝神伫立于船头。“濯长江之清流,挹西山之白云”,诵明月之诗,歌窈窕之章。一袭衣髯飘逸,在漫江透明的月色里时隐时现。目光越过壁立的山峰,宽大的衣襟里,藏着如椽之笔。莫大的痛苦与盖世的才气,将一段绚烂的文学史凝固成赤色的坚岩。 苏东坡的一词二赋,横空出世,震古烁今。雄壮而悲凉的铁板铜琶,成了千古绝唱。绝世的才情,让一个蛮荒之地,从此万树繁花,千年烂漫。 东坡词一扫晚唐五代的绮丽柔靡之风,成为中国词史上豪放派的始祖。“词至东坡倾荡磊落,如诗,如文,如天地奇观”;东坡散文,平易自然,流畅婉转,比唐代散文更重说理、叙事和抒情;东坡书画成绩斐然,行书与蔡襄、米芾、黄庭坚并称“宋代四家”,他还是中国文人画的一大高峰。 “黄州少西,山麓斗入江中,石室如丹,传云曹公所败,所谓赤壁者,或曰非也。”曹公败北的赤壁在黄州之西乃属“传云”,“或曰非也”,却并不妨碍天才诗人的豪迈想象、纵情挥洒。赤壁之于黄州的意义,不在地理,而在人文;不在赤壁本身,而在苏东坡的赤壁词赋。 赤壁是苏东坡“一樽还酹江月”时的酡颜,是苏东坡“倾荡磊落”的肝胆,赤壁的存在是为了苏东坡。 千年的大江,千年的明月,千年的东坡赤壁。千年的天空时晴时雨,千年的草木有枯有荣,唯千年的华章气贯长虹。  苏东坡撰文、清朝惠州知府尹秉绶书写的王朝云墓志铭(资料图 图源网络) 惠州烟雨 小楼一夜听风雨,晨起湖山碧如洗。 烟雨洇染惠州,像丹青洇染绢绡。松林下迤逦一线沙痕,春水盈盈,烟横水际,翩跹几点飞鸿,长亭边的嫩柳染了微黄,怅然折柳的远客都是何人?长堤蜿蜒绿波上,灰墙闪烁古木中,小径铺满卵石,台阶结着青苔。千年前的钱塘歌女,葬身岭南松林,僧人筑亭其上,名曰“六如”。 “伤心一念偿前债,弹指三生断后缘。”再没有执手,再没有伤别,患难知己王朝云在惠州永远离开了苏东坡。从钱塘到岭南,是从繁华往凄凉的跌落;朝为云而暮为雨,世事漫随流水,算来真是一梦浮生。多少个日暮,驻马解鞍,投宿旅舍,孤馆双影对青灯,前尘往事,纷至沓来,几多柔情。如今,只有梦魂超越时空,暂返乡关。恍然惊觉,孤枕寒衾,灯昏人静,天色渐明,窗外雨潇潇。梦里不知身是客,别时容易见时难。 “花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少。天涯何处无芳草。墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄。多情却被无情恼。” “朝云不久抱疾而亡,子瞻终身不复听此词。”苏东坡拙于谋身,直道而行,一再被贬。声色艺慧兼备的歌女王朝云,曾拨动诗人最深的心思。朝云故去,这首词东坡便不再听。 “不合时宜,唯有朝云能识我;独弹古调,每逢暮雨倍思卿。”名满天下的苏东坡,不会不知道,朝云的命运,其实就是自己的命运;朝云的路途,其实就是自己的路途。 寺院的层门紧闭。庭院深深,断断续续的风,庭前落花徘徊。春天随春花的飘零远去,案上烛已残了,香已燃尽,香印成灰,心亦成灰。十二入苏家,二十为侍妾,三十四竟长去,王朝云带走了苏轼的哀伤和痛苦。与诗人始识于杭州西湖而永诀于惠州西湖,或许是前生已定的安排。 荷池边的石凳,怀抱琵琶的女孩,玲珑剔透的弦歌,珠玉一样滚落。她在唱些什么?没人能完全听懂,却让人靠近了歌者的情怀,才子佳人的故事已唱了千年。那是此地特有的微笑,老了,有点苍茫,有点寂寥,但谁又知道,它不会无限复活? 死者长已矣,生者常戚戚。此后天涯孤旅,倩何人、唤取红巾翠袖,揾垂垂老泪?  海南儋州苏轼像(资料图 图源网络) 儋州夕照 宋绍圣四年(1097年)的苏东坡,已年逾六旬,孤身携幼子,踏上琼海的万顷波涛。 海南儋县,望不到尽头的白沙地。偶尔才看见一个被刺竹和凤尾竹搂抱着的村庄;偶尔才碰见一个从甘蔗林后面走出的、戴着竹笠、挑着水罐或背着柴火的女人;偶尔才听见一阵拖着沉重的木轮车的牛脖子上寂寞的铜铃声。远远的天底下的山坡,飘着烧荒的青烟,微弱而淡漠。 一去一万里,千之千不还。 崖州何处在,生度鬼门关。 相去京城几千里的蛮荒之岛,是人们眼中的天涯海角。此间瘴疠尤多,去者罕有生还。俗谚:“鬼门关,十人去,九不还。”唐宋流人迁谪至此而死者迭相踵接。有宋一朝,放逐海南是仅比满门抄斩轻一等的处罚。 但在苏东坡那里,见不到之前的流人那样的落寞惆怅,那样的悲怆沉郁。人们听到的只有高歌:“他年谁作舆地志,海南万里真吾乡。”告诉亲人他准备好了“生还无期”;告诉友人“某垂老投荒,无复生之望,贻与长子迈决,已处置后事矣。今到海南首当作棺,次当作墓。乃留手疏与诸子,死则葬海外……” “东坡自岭海归,鬓发尽脱。”“余在海南,逢东坡北归……视面,多土色,靥耳不润泽。别去数月,仅及阳羡而卒。” 这是物质生命的苏东坡。 精神生命的苏东坡坚不可摧。 “吾始至南海,环视天水无际,凄然伤之曰‘何时得出此岛也。’已而思之,天地在积水中,九州在大瀛海中,中国在少海中。有生孰不在岛者。” “天地”“九州”“中国”不都是在“大瀛海”中吗?普天之下有谁不是“岛”上人呢? 秋多雨,闽粤商船不再南行,“北船不到米如珠”,他记述“阳光充饥法”:落入深坑的洛阳人模仿坑内蛙、蛇,吞食阳光,不仅因此获得生机,而且从此不知饥饿。“吾方有绝粮之忧,欲与过行此法,故书以授。” 他是美食家,很快就喜欢上了海鲜,煞有介事地叮嘱儿子保密:“恐北方君子闻之,争欲为东坡所为,求谪海南,分我此美也!” 自己采药,自己制墨,自己采茶,自己找水,有滋有味:“活水还需活火烹,自临钓石取深清。大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。” 活着却没有乐趣,于他是不可思议的事:“吾上可陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞儿”“困厄之中,何所不有。置之不足道,聊为一笑而已。” 他与黎人“华夷两樽合,醉笑一杯同”;在槟榔树下听农夫讲鬼怪故事;被逐出官舍就去当地学生家借宿;“偃息于桄榔林中,摘叶书铭,以记其处”,自贺“且喜天壤间,一席亦吾庐”;黎人送他黎被、吉贝布、制好的槟榔、刚刚猎获的鹿肉,他欣欣然:“遗我吉贝布,海风今岁寒”“槟榔代茗饮”;他头顶西瓜走过田野,农妇笑他“内翰昔日富贵,一场春梦耳”,他开心地援以入诗:“投梭每困东邻女,换扇唯逢春梦婆”;他指地凿井,让远近乡民一改饮用咸滩积水的陋习;他苦口婆心地说服黎人改变“不麦不稷”“朝射夜逐”的单纯狩猎方式,重视农耕,以使“其福永久”;他在这片文化的荒野上开疆拓土,办学堂,养学风,儋州因他而诗风大盛。东坡话、东坡村、东坡井、东坡田、东坡桥、东坡帽,在在表达出儋州人甚至海南人对这位文化开拓者的缅怀…… 没有谁能击垮苏东坡的骄傲。乐天的、嗜酒的、洒脱俊逸的他把海南当作了展示天才的舞台。 三年。一百四十多首诗词;一百多篇文、赋、颂、记;四十多封书信;撰《书传》;编《志林集》;修订《易经》和《论语说》;完成《五经》注释。见识了明月鸟和狗仔花,衷心叹服政治对手王安石的渊博。训练儿子成为出色的诗人和画家。他是文学史上第一个对陶渊明的人品、作品推崇备至的人。在他一生创作的诗词中,有一百二十四首诗是“和陶诗”。陶渊明天然去雕饰的美学风格重新得到他的创造性阐发,他的文章于是也更加精进,“东坡文章,至黄州以后人莫能及,唯鲁直(黄庭坚)诗时可以抗衡。晚年过海,则鲁直亦瞠乎其后矣!” 生存下降到唯求苟活的程度,艺术上升到登峰造极的境界。儋州谪居,是苏东坡创作的又一次飞跃。接近人生尽头的这段流放,让苏东坡的文学成就远远走到了同代人的前面。 终于要走了。以花朵的方式说话,句句芬芳:“我本儋耳人,寄生西蜀州,忽然跨海去,譬如事远游”;走到江苏,人问“海南风土人情如何”,他答:“风土极善,人情不恶”;走到镇江,他《自题金山画像》:“心似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州、惠州、儋州。”曾先后担任过的翰林学士知制诰、当时摄政的皇太后的秘书以及兵部和礼部尚书之类,皆不值一提。总结海南三年,他写道: 参横斗转欲三更, 苦雨终风也解晴。 云散月明谁点缀? 天容海色本澄清。 空余鲁叟乘桴意, 粗识轩辕奏乐声。 九死南荒吾不恨, 兹游奇绝冠平生! 在诗人这一次“冠平生”的“奇绝”漫游中,他的确不输于“乘桴浮于海”的孔子和“九死其犹未悔”的屈原。相对于中国历代的无数诗人,他的心灵一直到死都像天真的孩子,而他的性格、情感和智能却又有着无可比拟的优异。 一个完全独立的人格。 一个难以攻破的精神堡垒。 一个在地狱里也能活出天堂滋味的精灵。 黄州、惠州、儋州是三次巨大的创痛,且一次比一次艰难。但人格的自尊和优雅,人生观念的超脱,却是苏东坡留给后世的最大财富。 九百年后的这个傍晚,黄昏如此寂静,海的回音,阴沉的深渊的音响,和那反复无常的激情,霎那止息,蔚蓝色的波浪闪耀着亮光。大海威严而深远,什么都不能使它屈服。 人走了,诗香酒香书香如故。旷达的歌者不会消失,苏东坡把自己的桂冠留在世上,给在滚滚红尘中挣扎的人们指出奔向无忧无虑的路径。 (责任编辑:admin) |