|

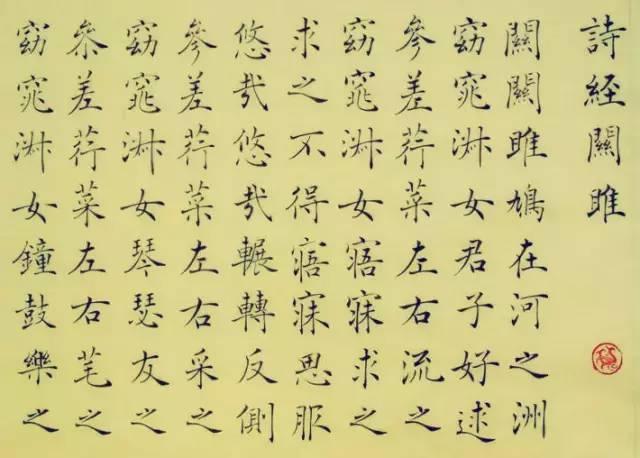

文/李山(北京师范大学教授) 《诗》三百,因为成了“经”,也就命里注定要遭遇许多的误解。位列《诗经》之首的《关雎》,就是误解最严重的一篇。究其原因,是因为忽视了诗篇所显示的文化。  《诗经·关雎》(资料图 图源网络) 千秋与万代,代代有误传 对此诗的误解是与时俱进的,代有误解,代有不同。在西汉,儒生说此诗是“刺康王”,就是讽刺西周建立后第三代的周康王的。到了东汉,又流行一种说法,谓《关雎》是赞美后妃之德的,所谓后妃,就是周文王的妻子太姒。这实在都是让人丈二和尚的说法,诗篇哪有康王的影子,哪有太姒的痕迹?可是,经学家说诗自有道理。他们的道理是什么,将来再谈。 现在要说的是这首诗的现代误解。现代误解与古代有什么不同?一言以敝,古人的误解,在其以“美刺”(解《诗经》篇章喜欢从赞美和讽刺两端加以理解)说此诗,现代的误解,却是由爱情至上的心态弄出的新花样。 你告诉我,《关雎》为什么不是情诗?难道不是单相思到吉它弹唱的古代版吗? 《关雎》并非谈爱情 今人的各种注本,当然还有各种教科书,解释此诗,十种有九种都会说《关雎》是一首爱情诗,笔者还见过一本书上说是写一位男子偷偷爱上某位淑女。这样的理解,根据在于诗篇如下的句子:“窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。”一位男子因思念淑女,弄得寝不安枕,翻过来、掉过去地在床上折腾,不是堕入情网、为情所困又是什么?爱情说以此得立。单看上述句子,的确如此,可据此就说诗篇是“爱情”之作,却是十足的断章取义,“现代化”古人。  窈窕淑女 琴瑟友之(资料图 图源网络) 1 人称形态不对劲儿 篇中“君子”“淑女”对举,明显是旁观的第三者才有的语态。试想,在一个群体里,就说在一个班级里吧,一位男同学爱上了一位女同学。他写诗:“那位美好的小女生啊,是正派男生的好配偶。”这样示爱,能行吗?若是爱情诗,总得用“我想你,想得睡不着觉”之类的“我”与“你”的语态吧?《关雎》却说“淑女是君子的好配偶”,有这样写“爱情诗”的吗?这不像人话。 你看《郑风·褰裳》“子惠思我,褰裳涉溱”的句子,写的就很:“你可好心看上我?(看上的话)撩裙渡溱(zhēn,古河水名)水来找你!”这才叫传达爱情。 2 乐器也不对劲儿 “琴瑟友之”还可以,像今天这样,男生拎把吉他到女生宿舍边弹“我心中不能没有你”,可以。可是“钟鼓乐之”的钟鼓,首先要有一个悬挂青铜乐器的木架子,而且,一套挂上去的编钟,就今天发现的较早的西周器物而言,最起码是三件套。怎么,要组织个小乐队到女生住处演奏吗?此处,咱们就不说趁一套编钟乐器需要身份,一般未婚小伙是没有实力来办这事的。  长思钟 西周穆王时期 国家博物馆藏(资料图 图源网络) 3 场合还是不对劲儿 最后,更关键的是,诗篇暗示的是一场典礼才有的音乐规模。周代举办典礼,堂上一般有盲人乐工歌唱,用琴瑟伴奏,古称“升歌”;堂下庭院则摆设钟鼓笙磬之乐,升歌之后,堂下演奏,称“间歌”。升歌与间歌相应相和,才是一场典礼的歌乐之局。《关雎》这首诗,先言“琴瑟”,再言“钟鼓”,正是暗示出典礼的场合,符合周礼用乐的规矩。 至此,可以确信《关雎》根本不是现代人理解的“爱情诗”,而是婚姻典礼的乐章。诗篇原本是带着自己使用场合的印记的。 结婚不是谈恋爱 不过,笔者这样说,起码要受到如下两方面的较劲: 其一,你说不是爱情,那么上举“辗转反侧”云云,又是什么?答曰:难道结了婚的夫妻就不需要爱情了?夫妻之间的真爱,一般称作恩爱、恩情,是限定在婚姻伦理范围内的,诗篇言“辗转反侧”,也是在婚姻范围内的祝福。而且这祝福还有其生活的针对性,那就是好夫妻难得。 请看《史记·外戚世家》开头那一段:“礼之用,唯婚姻为兢兢(小心貌)……人能弘道,无如命何。甚哉,妃匹(配偶、夫妻)之爱,君不能得之于臣,父不能得之于子,况卑下(地位低于君父的人)!”贵为君主,尊为父亲,也未必有个好婚姻,司马迁此言,不是好夫妻难得的傥论吗?唯其难得,才有诗篇的祝福。因此,上述几句与其说是某个爱恋中人的内心独白,不如说是对“好配偶”这一人生幸福的渴望,或者更准确地说,是诗人对眼前一对“红官绿娘”未来鹣鲽(jiān dié)情深的祝愿。  诗人对眼前一对“红官绿娘”未来鹣鲽情深的祝愿(资料图 图源网络) 其二,也许有人会质疑:《礼记》等文献不是说“婚礼不用乐”,“取妇之家,三日不举乐”吗?答曰:是的。《礼记》等确有这样的说法。 可是,“之子于归”的《周南·桃夭》难道不是嫁女之歌?“之子于归,百两御之”的《召南·鹊巢》,不是送亲的“用乐”?《礼记》成书于东方的儒生,时间为战国,周南、召南之地在今河南、陕西,时间总在春秋以前;地域相差数百公里,时间相隔几百年。在《诗经》与《礼记》之间,到底信哪个?就不用说了吧? 诗不一定“无达诂” 常见一些人,以“诗无达诂(确定解释)”为由,说一首诗我觉得怎么好就怎么解。对此笔者的态度是:若是自己欣赏,你可以随意按照自己的趣味来理解,这无需争议;可若是给别人讲,还是慎重点好,免得耽误人家。像《关雎》这样的诗,你“爱情”了,得劲了,可是把诗篇的文化内涵也囫囵了,两千多年的老祖先也“被浪漫”了。 相反,当我们据周代的礼乐使用情况,将诗篇放回到婚姻典礼情境中去思之味之时,通向历史文化深处的一些问题才会浮现:为什么古人把一首关于婚姻缔结的歌唱,放置在《诗经》开篇这样的首要位置?是碰巧的,还是有意的?若是有意的,又意味着什么?相信这些问题,对准确理解诗篇,对了解诗篇所关涉的文化都是有益处的。不过,限于篇幅,就只有以后再谈了。 (责任编辑:admin) |