|

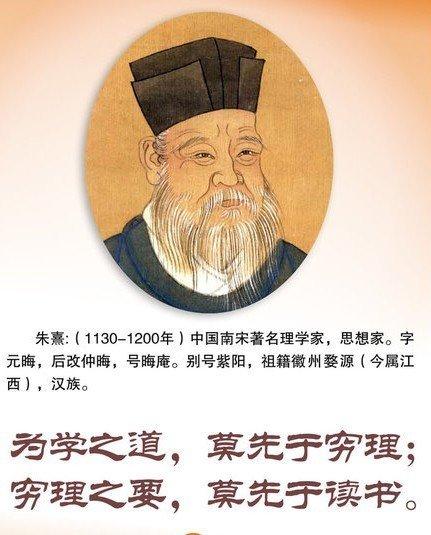

天理概念是朱子哲学的核心概念。历来研究对此多有论述和阐发。对诸如理与气、形上与形下等概念的梳理和诠释,使我们对朱子哲学的整体框架和基本理路有了较为明确的理解。然而,天理的内涵到底是什么,换言之,对于什么是天理这个问题,却仍然没有给出足够说服力的回答。本文将以此为目标,通过对朱子相关论述的细致的哲学分析,以求对天理的内涵给出具体而明确的界说。 一、格物观与“理”的涵摄范围 朱子哲学中的理,涵括甚广。以“即物而穷其理”解释《大学》的“格物”,是朱子对程颐的“格物”观的继承和发展。既然格物就是即物穷理,那么,所穷之理的范围也自然就构成了朱子哲学中理的涵摄范围。 朱子关于格物的讨论很多,此处略引数条以为佐证: 问:“程子言:‘今日格一件,明日格一件,积习既多,自当脱然有贯通处。’又言:‘格物非谓尽穷天下之理,但于一事上穷尽,其他可以类推。’二说如何?”曰:“既是教类推,不是穷尽一事便了。且如孝,尽得个孝底道理,故忠可移于君,又须去尽得忠。以至于兄弟、夫妇、朋友,从此推之无不尽穷,始得。且如炭,又有白底,又有黑底。只穷得黑,不穷得白,亦不得。且如水虽是冷而湿者,然亦有许多样,只认冷湿一件也不是格。但如今下手,且须从近处做去。若幽奥纷拏,却留向后面做。所以先要读书,理会道理。盖先学得在这里,到临时应事接物,撞著便有用处。且如火炉,理会得一角了,又须都理会得三角,又须都理会得上下四达,方是物格。若一处不通,便非格物也。”  朱子(资料图 图源网络) 行夫问:“明道言致知云:‘夫人一身之中以至万物之理,理会得多,自然有个觉悟处。’”曰:“一身之中是仁义礼智,恻隐羞恶,辞逊是非,与夫耳目手足视听言动,皆所当理会。至若万物之荣悴与夫动植小大,这底是可以如何使,那底是可以如何用,车之可以行陆,舟之可以行水,皆所当理会。”在既有的朱子哲学研究中,《语类》当中的材料受到了极大的关注。然而,由于《语类》当中的材料都是朱子弟子所记,其准确性本身不无可虑之处。另外,语录当中的问答一般都出于相对随意的语境,其条理性和逻辑性也相对较弱。因此,对于朱子这样有大量著述和书信存世的哲学家的研究,还是应该以《文集》和著作的资料为主,而以《语类》为辅。上面引用的这两则材料所涉及的理的范围,颇为芜杂,不成系统,但总结起来主要有如下几类:其一,社会生活的伦理准则;其二,事物的客观属性;其三,人生的根本价值;其四,人的心性之理;其五,人的感官能力的原理;其六,器物的具体功用。如何从上述理的内容中得出一个贯通的理解,是理解朱子的天理内涵的关键所在。 与《语类》中相对散乱的论述不同,《四书或问》对格物过程当中所穷之理的论述就系统得多了: 昔者圣人盖有忧之,是以于其始教,为之小学,而使之习于诚敬,则所以收其放心,养其德性者,已无所不用其至矣。及其进乎大学,则又使之即夫事物之中,因其所知之理,推而究之,以各到乎其极,则吾之知识,亦得以周徧精切而无不尽也。若其用力之方,则或考之事为之著,或察之念虑之微,或求之文字之中,或索之讲论之际。使于身心性情之德,人伦日用之常,以至天地鬼神之变,鸟兽草木之宜,自其一物之中,莫不有以见其所当然而不容已,与其所以然而不可易者。在此朱子清楚地将天理界说为万事万物的“所当然而不容已”和“所以然而不可易”。这一界说有几个问题有待进一步的疏解:其一,“所当然”也就是应然,而“不容已”则是必然,二者如何统一?其二,“不容已”的“所当然”与“不可易”的“所以然”之间有着怎样的关联?其三,在前面引证的《语类》中所涉及的理的内容,如事物的客观属性、器物的具体功用等,又如何以“所当然”和“所以然”来贯通呢? 二、能然、必然、当然与自然 绍熙二年(1191年),朱子答陈淳的信中,对陈淳关于理的一段论述备加赞赏。在这段论述中,陈淳对理的“必然”、“当然”等方面做了系统的梳理: 理有能然,有必然,有当然,有自然处,皆须兼之,方于“理”字训义为备否。且举其一二。如恻隐者,气也;其所以能是恻隐者,理也。盖在中有是理,然后能形诸外,为是事。外不能为是事,则是其中无是理矣。此能然处也。又如赤子入井,见之者必恻隐。盖人心是个活底,然其感应之理必如是,虽欲忍之,而其中惕然,自有所不能以已也。不然,则是槁木死灰,理为有时而息矣。此必然处也。又如赤子入井,则合当为之恻隐。盖人与人类,其待之理当如此,而不容以不如此也。不然,则是为悖天理而非人类矣。此当然处也。当然亦有二,一就合做底事上直言其大义如此,如入井恻隐,与夫为父当慈,为子当孝之类是也。一泛就事中又细拣别其是是非非,当做与不当做处。如视其所当视而不视其所不当视,听其所当听而不听其所不当听,则得其正而为理。非所当视而视与当视而不视,非所当听而听与当听而不听,则为非理矣。此亦当然处也。又如所以入井而恻隐者,皆天理之真流行发见,自然而然,非有一毫人为预乎其间,此自然处也。其他又如动静者,气也;其所以能动静者,理也。动则必静,静必复动,其必动必静者,亦理也。事至则当动,事过当静者,亦理也。而其所以一动一静,又莫非天理之自然矣。……凡事皆然,能然、必然者,理在事先;当然者,正就事而直言其理;自然,则贯事理言之也。四者皆不可不兼该,而正就事言者,必见理直截亲切,在人道为有力。所以《大学章句》、《或问》论难处,惟专以当然不容已者为言,亦此意熟则其余自可类举矣。对于陈淳的阐发,朱子评论说:“此意甚备”。在这里,理是能然、必然、当然、自然的结合。以见孺子将入于井而生恻隐之心为例,能然体现在人心中有恻隐之理,必然体现在恻隐之心的不容或已,当然体现为在此情境下有恻隐之心的理所当然,自然则体现在此恻隐之心的产生非人为造作而成。恻隐之心这个例子,因为有人的因素掺杂其中,所以还有含糊之处。以动静为例,则更能得到清楚的展现。动静之所以可能,是因为“理有动静”,是为能然;动必有静,静必有动,是为必然;当动则动,当静则静,是为当然;动静并非人伪所生,乃天地万物所固有,是为自然。在议论的结尾处,陈淳对《大学章句》与《大学或问》中专门以“当然不容已者”来界说理这个概念,提出了自己的理解,认为在对理这一概念的理解圆熟之后,仅举当然一义,则其它诸义已包含于其中了。朱子对此回答说:“《大学》本亦更有‘所以然’一句,后来看得且要见得所当然是要切处,若果得不容已处,即自可默会矣。”朱子首先指出《大学或问》中有对“所以然而不可易”的强调,接下来又特别指出“所当然”才是理解理这一概念的关键,认为如果真地理解了“所当然”的“不容已”,则其它方面都可以都到恰当的理解。 在上述讨论中,陈淳揭示出理的能然、必然、当然、自然诸义,的确是极具洞见的,这也正是朱子对其备加赞赏的原因。但在陈淳那里,理的能然、必然、当然与自然等方面仅仅笼统地结合在一起,而缺少一个主次的分别。所以,朱子在评点时,特别强调了“所当然”的重要性。 三、所当然与所以然 在理的诸义当中,朱子特别指出“所当然是要切处”。但在某些论述中,似乎又是以“所以然”为重点的: 《或问》:“莫不有以见其所当然而不容已,与其所以然而不可易者。”先生问:“每常如何看?”广曰:“‘所以然而不可易者’,是指理而言;‘所当然而不容已’者,是指人心而言。”曰:“下句只是指事而言。凡事固有‘所当然而不容已者’,然又当求其所以然者何故。其所以然者,理也。理如此,固不可易。又如人见赤子入井,皆有怵惕、恻隐之心,此其事‘所当然而不容已’者也。然其所以如此者何故,必有个道理之不可易者。今之学者但止见一边。如去见人,只见得他冠冕衣裳,却元不曾识得那人。且如为忠,为孝,为仁,为义,但只据眼前理会得个皮肤便休,都不曾理会得那彻心彻髓处。以至于天地间造化,固是阳长则生,阴消则死,然其所以然者是如何?又如天下万事,一事各有一理,须是一一理会教彻。”从这则对话看,朱子是完全以“所以然”为理的。虽然他不同意辅广以“所当然而不容已”指人心而言的观点,但总体来说,他是将“所当然”放在具体的事物这个层面上的。而这样的说法就与他的其他论述不相符合。如说“性是合当底”,“人只是合当做底便是体,人做处便是用。”这些论述显然都是以当然或应然为理。《语类》中辅广记录的材料均在绍熙五年以后。从“今之学者但止见一边”的话看,似乎有针对当时学者的某种倾向的意味。此处朱子用来说明“所当然而不容已”的例子是人见赤子入井而自然生怵惕恻隐之心,而这又正是性理的表现。 “所当然而不容已”在朱子那里有时也体现在无法改变的自然规律中: 问:“《或问》云:‘天地鬼神之变,鸟兽草木之宜,莫不有以见其所当然而不容已。’所谓‘不容已’,是如何?”曰:“春生了便秋杀,他住不得。阴极了,阳便生。如人在背后,只管来相趱,如何住得!”这里所说的春生秋杀的“不容已”与上一节见孺子将入井而生恻隐之心的“不容已”,在朱子看来完全是同构的,都属于人的主观意志无法抗拒的必然性。但春生秋杀、阴极阳生是作为必然规律,必然会在现实世界中充分实现。而恻隐之心则不必然会转化为相应的行动。 如果“所当然”具有必然性,那也就意味着善是必然会得到实现的。这在现实的伦理实践中显然是不能成立的。从朱子讨论“不容已”的时候所举的例子看,“不容已”应该有两种含义:其一,不可抗拒的必然性;其二,义所当行的不得不为,即应理解为“不应已”。第二种含义上的“不容已”,其实就是对“所当然”的强调。因此,关键的问题仍然是:“所当然”与不可抗拒的必然性如何才能统一起来呢? 四、抽象的所当然与具体的所当然 综合朱子的各方面论述,我们可以看到,在理的各种涵义中,“所当然”处在核心的位置。在朱子的著述中,这一点尤为明显。在解释《大学》的“至善”时,朱子说:“至善,则事理当然之极也。”而在解释《中庸》首章时,朱子说:“道者,日用事物当行之理,皆性之德而具于心,无物不有,无时不然,所以不可须臾离也。” 然而如果“所当然”仅仅停留在抽象的层面上,就会成为空洞的道德律令,比如“做应该做的事”。这种空洞抽象的“所当然”,看似玄妙,其实全无用处: 人多把这道理作一个悬空底物。《大学》不说穷理,只说个格物,便是要人就事物上理会,如此方见得实体。所谓实体,非就事物上见不得。且如作舟以行水,作车以行陆。今试以众人之力共推一舟于陆,必不能行,方见得舟果不能以行陆也,此之谓实体。这里所讲的“实体”正与“悬空底物”相对,也就是我们讲的抽象与具体之别。抽象的“所当然”脱离具体的情况,“悬空”地讲一个应然,实践上全无着落。而具体的“所当然”则总是与实际的情况相结合,从而对人的行为有真正的指导意义。 正因朱子强调要通过格物把握理的“实体”,所以对程子弟子的格物说基本持批评和否定态度: 程子之说,切于己而不遗于物,本于行事之实而不废文字之功,极其大而不略其小,究其精而不忽其粗,学者循是而用力焉,则既不务博而陷于支离,亦不径约而流于狂妄,既不舍其积累之渐,而其所谓豁然贯通者,又非见闻思虑之可及也。是于说经之意,入德之方,其亦可谓反复详备,而无俟于发明矣。若其门人,虽曰祖其师说,然以愚考之,则恐其皆未足以及此也。……程子之言,其答问反复之详且明也如彼,而其门人之所以为说者乃如此,虽或仅有一二之合焉,而不免于犹有所未尽也,是亦不待七十子之丧而大义已乖矣,尚何望其能有所发而有助于后学哉!而李侗对朱子的指点,则具体而切实得多:“间独惟念昔闻延平先生之教,以为‘为学之初,且当常存此心,勿为他事所胜,凡遇一事,即当且就此事反复推寻,以究其理,待此一事融释脱落,然后循序少进,而别穷一事,如此既久,积累之多,胸中自当有洒然处,非文字言语之所及也。’”李侗引导朱子在某一事物上反复推寻,穷究其间道理,以达到“融释脱落”的地步。这样做的目的,正是要见理的“实体”,将“所当然”落在实处。 具体化的“所当然”,体现出丰富的条理和层次,其必须经过细致详密的格物工夫,方能穷尽: 问:“格物最难。日用间应事处,平直者却易见。如交错疑似处,要如此则彼碍,要如彼则此碍,不审何以穷之?”曰:“如何一顿便要格得恁地!且要见得大纲,且看个大胚模是恁地,方就里面旋旋做细。如树,初间且先斫倒在这里,逐旋去皮,方始出细。若难晓易晓底,一齐都要理会得,也不解恁地。但不失了大纲,理会一重了,里面又见一重;一重了,又见一重。以事之详略言,理会一件又一件;以理之浅深言,理会一重又一重。只管理会,须有极尽时。‘博学之,审问之,慎思之,明辨之,’成四节次第,恁地方是。”理有浅深之异,需“理会一重又一重”,层层推进,才能得到透彻的理解。当然,这里的关键在于如何理解“一重又一重”的具体内涵。在朱子那里,理的“一重又一重”指的到底是什么呢?抽象的所当然,只悬空立一个道德的律令,全无层次。而具体的所当然,则涵括了所以然、能然、必然、自然等丰富的层面。如果说抽象的所当然只是空洞地说“做应该做的事”,那么具体的所当然就包含了“何以应该做这事”和“具体应该怎样做”等道理的层次。抽象的所当然在道德实践上全无意义,持一个空洞的善良意志来应对变化丰富的现象世界,陷入恍惚笼统而不自知,最终往往以“冥行妄作”为天理。而具体的所当然则以其丰富具体的层次,使人们的道德实践成为可能,从而确立起一种真正可实践的实践理性,成为道德生活的指南。 五、理是具体的所当然 如前所述,朱子对陈淳关于理的“能然”、“必然”、“当然”、“自然”等层面的阐发极为赞赏。从陈淳信中所说的“所以《大学章句》、《或问》论难处,惟专以当然不容已者为言,亦此意熟则其余自可类举矣”看,陈淳读到的《章句》和《或问》的稿本中,朱子是专门以“当然不容已”来解释理的。陈淳对此做了疏通性的解释,以弥合自己的义理发挥与朱子的论述的差别。对此,朱子从两个方面做了切要的回答:首先,朱子指出自己原来是讲了“所以然”一句的,但后来发现“所当然”才是真正关键所在,所以将“所以然”一句删去了;其次,朱子强调,如果学者真地理解了“所当然”的“不容已”之处,则其它的各个层面也就自然默会于心了。所以,朱子的理的内涵,其实就是以“所当然”为核心,“能然”、“必然”和“自然”的完整展开。而这一完整展开,也就是所当然的具体化。 当然与必然的统一,是所当然的具体化的一种基本形态。在解释《临卦·彖传》“至于八月有凶,消不久也”时,朱子说:“言虽天运之当然,然君子宜知所戒”。这里所说的“天运之当然”,就涵括了当然与必然的完整展开。当然,这种必然并不是自然而然就能在人的行为选择中充分实现的。在《无妄卦·彖传》“天命不佑,行矣哉”一句的注释中,朱子说: 以卦变、卦德、卦体言卦之善如此,故其占当获大亨而利于正,乃天命之当然也。其有不正,则不利有所往,欲何往哉?盖其逆天之命而天不佑之,故不可以有行也。“天命之当然”也需要人的正确的主观意识,方能得到充分实现,而人是可以选择“逆天之命”的。这里,正确的行为一定源自于对“天命之当然”的认知和主动的服从。在朱子那里,“天命之当然”是有其价值内涵的。在《恒卦·彖传》“天地之道,恒久而不已也”一句的注释中,朱子说:“恒固能亨且无咎矣,然必利于正,乃为久于其道,不正则久非其道矣。天地之道所以长久,亦以正而已矣。”这里,天地之道也被赋予了道德涵义。在“天运之当然”或“天命之当然”这个意义上“所当然”,其具体涵义可以表述为“因为不得不这样,所以应当这样做”。如阴阳之消长、四季之推移、万物之终始,皆有其必然性,人自当安而顺之,不必做徒劳无益之举。人们因不明此理,所以才有种种颠倒错乱的行径。 在朱子那里,此种当然与必然的统一,可以称之为正理。既有正理,自然也就有反常之理。在《论语·述而》篇“子不语怪、力、乱、神”注中,朱子说:“怪异、勇力、悖乱之事,非理之正,固圣人所不语。”在《语类》中,有关于此种反常之理的详细讨论: 若论正理,则似树上忽生出花叶,此便是造化之迹。又如空中忽然有雷霆风雨,皆是也。但人所常见,故不之怪。忽闻鬼啸、鬼火之属,则便以为怪。不知此亦造化之迹,但不是正理,故为怪异。如《家语》云:“山之怪曰夔魍魉,水之怪曰龙罔象,土之怪羵羊。”皆是气之杂揉乖戾所生,亦非理之所无也,专以为无则不可。如冬寒夏热,此理之正也。有时忽夏寒冬热,岂可谓无此理!但既非理之常,便谓之怪。孔子所以不语,学者亦未须理会也。这里,朱子讲了两层意思:其一,造化之迹本身就有不可思议处,只不过人们习以为常,不以为怪而已;其二,非常之理也不是“全无道理”,是气化过程所难免的,只是不常见,所以无须理会,其实也无从理会。显然,只有正理才是常理。常与正,在义理上是相互涵摄的。 在具体的实践层面,所当然之理有更为丰富的内涵。比如,“车之可以行陆,舟之可以行水”,车与船因物理属性的不同,而各有适合发挥作用的场合,所以不应当以船来行陆、以车来渡水。这里,事物的客观性质显然是所当然之具体化的不可或缺的内容。《语类》中有这样一段,颇耐寻味:“且如赤子入井,一井如彼深峻,入者必死,而赤子将入焉!自家见之,此心还是如何?”值得注意的是,即使是“见孺子入井”这样常常被用作道德情感的先验性的例证,其实也离不开具体的客观知识:“一井如彼深峻,入者必死”。如果没有这样的知识,恻隐之心也就无从产生了。(文/杨立华) (责任编辑:admin) |