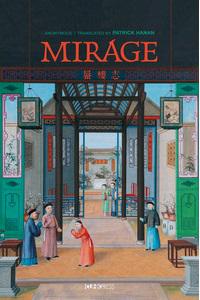

韩南翻译的清代小说《蜃楼志》,是他出版的最后一部作品。 来源:东方早报 4月27日上午,获悉韩南先生去世,深感震惊和遗憾。过去的几个月内,先生往返于医院与康复中心,身体状况时有反复,近几周似乎已渐趋稳定。在记事本上,我写下了最新的电话号码,心里想着这一周的什么时候就可以跟先生通话了。 过去的半年多来,韩南先生的病情成了我们牵挂的话题。当年同时或先后师从先生的我们,现已各自东西,但是通过电子邮件,大家又聚集起来,商量我们能做些什么。除了寄花篮和卡片,还有人寄去了电子阅读器。另外又排出了时间表,轮流与先生通话,或者驱车前往探望。先生一生谦和低调,从不麻烦别人,对学生也不例外。或许正因为如此,在过去的几个月里,我们每一个人都觉得应该为先生做点儿什么了。无论多少,尽一份心愿。 韩南先生于1997年退休,但退休后,不仅一如既往地致力于学术研究,而且成果丰富,不亚于退休之前。记得1997年的荣休仪式上,韩南先生说:很多人在退休之前,心里犯嘀咕,或老大不情愿。可是,转念一想,所谓退休,不就是一次永久性的学术休假吗?不用教课,也不做行政,一门心思做学问:天底下哪儿有比这更好的事情?这话出自先生之口,绝非场面上应景的机智修辞。他是真正做到了这一点。退休以后的学术,是出自纯粹的乐趣。直到去年年底,在目力极度微弱的情形下,韩南先生还在修订和校对刚刚译出的两部作品。他还有很多事情要做。去年四月在芝加哥大学的一次小型聚会上,见到了先生,他仍然敏捷如常。问起接下来做什么,他回答说,人过了85岁,就不敢想接下来几年的计划了,但短期的事情倒还不少,够他忙上一阵了。当时,他正在修订《三遂平妖传》的英译本。早在1964年,先生就在亚洲年会上宣读过关于这部小说的论文。在此基础上整理的那篇《〈平妖传〉著作问题之研究》则发表于1971年,其中对这部小说的材料出处、与《水浒传》等作品的互文关系,及其别具一格、看似朴拙的幽默和在小说史上的重要地位,先生都做出了精当的分析。把《平妖传》译成英文,也是他多年的夙愿。可是,那次交谈的时候,我无论如何也不可能想到,先生不知疲倦的学术生涯,竟然在一年后,悄然终止了! 韩南先生是海外汉学界古典小说和明清文学研究的奠基者。几十年来,他笔耕不辍,著译甚丰,影响卓著,而且在漫长的教学生涯中,培养了众多风格各异的学者。韩南先生是新西兰人,上世纪50年代到英国求学,就读于伦敦大学,开始对英国中古文学感兴趣,后改读中国古典小说戏曲,博士论文以《金瓶梅词话》为题。当时,《金瓶梅》研究还在起步阶段,有关论文和资料都极度匮乏。韩南先生安排家眷去新西兰,自己前往北京收集资料。在50年代那样一个环境中,除非来自东欧和苏联,从欧洲其他国家申请入境访问,总不免诸多困扰。韩南先生为此曾得到了郑振铎先生的多方关照,他后来也多次说起吴晓铃先生对他的帮助和信任:吴先生不仅把自己收藏的善本拿给他看,还让他带回宿舍去研读和摘抄。吴先生去世后,韩南先生和米列娜女士为他合编过一个纪念集,收集了好几位国外学者的回忆文章,其中有韩南先生的一篇。而在我的印象中,先生平时极少写这类文章。 除去《金瓶梅词话》的开创性研究,韩南先生也以他对古典白话短篇小说的系统梳理和论述而闻名于学界。他在这个领域中的建树,早已有目共睹,无须赘述。先生立论谨严,文风简约,要言不烦,而且独具慧眼。例如,他为现存的白话短篇做出了一个初步的时间断代和前后编年,并在此基础上建构起他对小说史的整体叙述。此外,对李渔小说戏曲的观察和评论,对《豆棚闲话》的“框架小说”的独特发现,以及有关“席浪仙”的考证,都令人耳目一新,也启发了不少后续的研究和论述。 自上世纪90年代以来,韩南先生主要转向晚清小说研究。他结合考据、历史和文学史的解释,以及翻译注释,为晚清小说拓展出了一个新的空间,也迫使我们重新估价19世纪中国小说叙述的内在活力和创造性。尽管很早就写过关于鲁迅小说的论文,但对先生来说,晚清研究毕竟是一个新的领域,而且小说作品和各种报刊史料浩如烟海,漫无际涯。先生以近70岁的高龄,转入19世纪的文学,却在很短的时间内,通过一系列精彩的个案研究,为自己找到了突破点。他对王韬的《圣经》翻译的研究,还有《恨海》对《禽海石》的回应,传教士小说的历史,以及傅兰雅(John Fryer)的新小说征集活动(傅兰雅当时颇为活跃,也有一些名气,在《孽海花》的第三回中露过一面,说“一口好中国话”,后来去了柏克莱大学,任东方语言文学教授)等,莫不如此。 除了冯梦龙与李渔的短篇小说和《肉蒲团》,韩南先生还翻译介绍了《恨海》、《禽海石》、《黄金祟》、《风月梦》、《蜃楼志》和《三遂平妖传》等作品。先生的译笔精准到位,中规中矩,而又清通晓畅,具有极强的可读性,用于教学时,课堂效果极佳。这一切奠定了他在英译中国小说领域中难以匹敌的地位。值得一提的是,上述作品中有好几部并不广为人知。先生披沙拣金,从中看到了一些耀眼的亮点,弥足珍贵。在他的译文和评介中,蕴含了一位出色的文学批评家的眼光和判断。 在材料浩繁的晚清领域,以考据擅长的韩南先生也几度小试牛刀。1873至1875年在《瀛寰琐记》上连载25期的翻译小说《昕夕闲谈》,可以说是第一部汉译长篇小说,但英文的原著究竟是哪一部?多少学者为此殚精竭虑,但漫天撒网,又何异于大海捞针?先生着手研究这部小说的时间并不长,但似乎没费多少气力,就破解了谜底,不仅证据确凿,还通过与原著的对比,并参照同一时期日本文坛的情况,得出了有关当时汉译英国小说的新见解,结论令人叹服。考据一事,固然不免要靠运气,因为有的历史之谜可能永久性地沉入时间的海底,不再有重见天日的机会,但考据又是对一个人的素养、知识、经验、直觉和判断力的综合考验。在这些方面,韩南先生就是一个极好的楷模。 第一次见到韩南先生,是在1988年的春天。那一年我通过北大申报了哈佛燕京的博士学位奖学金,而韩南先生也是在那一年出任哈佛燕京学社社长,并且到北大来面试。轮到我面试的时候,作陪的外事处负责人正好出去了。韩南先生趁此机会告诉我说,虽然我申请的是博士学位奖学金,可是寄到燕京学社的却还是早先申请访问学者的表格。他已经为此跟北大外事处交涉过了,但一直没有得到答复。看起来,现在最好的办法,还是由我本人出面,催促外事处尽快把学位奖学金的申请表寄给燕京学社。原来如此,若不是先生告诉我,我还一直蒙在鼓里。就这样,初次见面,韩南先生的善意和审慎便给我留下了深刻的印象。 韩南先生对学生的指导和支持,早已是学界的佳话。我只讲一件事情:先生退休时,曾经根据各人的研究兴趣,将他办公室的许多藏书分赠出去。我的办公室的书架上,现在摆着好几套丛书,就是先生当年赠送的。他说,他现在主要研究晚清文学,这些书不大用得上。哪怕偶尔要用,在燕京图书馆里也可以找到。就这样,我无功受禄,得到了一大批好书。其中的一些,后来还果然派上了用场,总算没有辜负先生的初衷。 得知先生过世的那一天是周日,在电脑上收信发信,大都与此有关。第二天周一去系里教课,看见信箱里摆着一件包裹,打开一看,是韩南先生的最新译作Mirage(《蜃楼志》)!这本译著,序文写于去年11月24日,先生在病中,每每提及,现在终于出版了。因为眼疾的缘故,先生无法手书,题辞和签名由他的儿子代笔,落款时间是2014年4月。 这是韩南先生寄赠给我们的最后一份礼物,我会永远把它保留在身边,作为对先生的纪念。 (本文作者系哥伦比亚大学东亚系教授) (责任编辑:admin) |