|

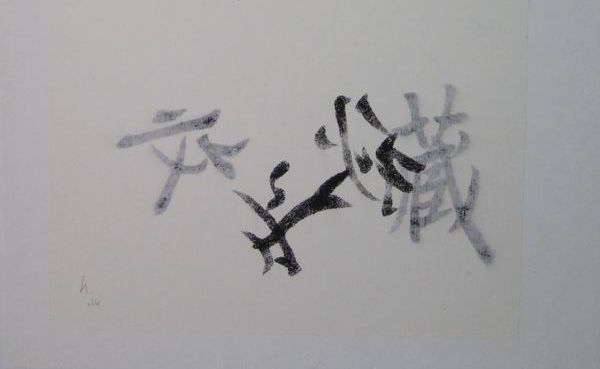

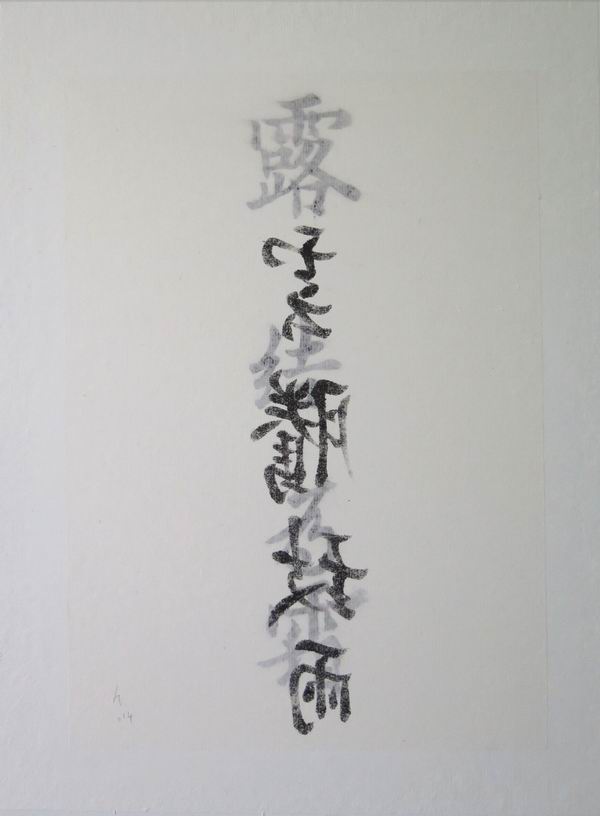

编者按:中国书法博大精深,一位生活于法国布列塔尼的女艺术家(Catherine Denis),1979年前在中国台湾初遇书法,便一见钟情,此后则沉迷其中,到杭州等地继续学习书法,回到法国后则推广中国书法,并以书法为元素进行一系列创作。她临写的明代文徵明书法,无论是形神还是气韵都有可圈可点处,对中国书法与文化的痴迷与热爱让人感动。她还为自己起了一个颇具古韵的中文名——林琴心。在专门为《澎湃新闻·艺术评论》撰写的这一文章中,她用一系列回忆阐述一位法国人这么多年来对于中国书法的理解,她认为中国书法绝不是单纯的文字书写,而是心、手与自然界的互动,其中的哲学内涵是世界性的,“一拿起毛笔,我就马上感到无论是身体姿势、心理状态, 还是运笔动作,实际上都和小时候练钢琴时体会到的东西是相通的,书法就像音乐一样。第一次在宣纸上书写,我就有温故知新的感觉, 是触摸一个很久以前就熟知的东西。”  本文作者林琴心(Catherine Denis,左)与画家谢春彦的合影 在1979年12月底我第一次拿起毛笔前,我从没想过中国书法对西方人能有什么意义。当时我对这门艺术是无法理解的。许多年以后我才明白,其实是我们自己把它变得无法理解。而在大脑放松、心灵敞开的状态下, 我们完全能够从中发现启发艺术灵感和升华灵魂的乐土。对中国书法的研究,也把我带入一个充满创造性的领域。 如今,我也从事教书法, 并从中体会到了书法教学丰富的人性内容。我发现学习书法的学生经常是身处困境,但学习书法时,潜在的心理问题轻而易举地就解决了。 毫无疑问,中国书法艺术是一种良好治疗方法,但它首先是东西文化交流在造型艺术上的表现形式。借鉴了中国书法的欧洲现代艺术家,用自己的作品向这门古老的艺术提出了极具现代性的挑战。尽管在艺术领域有相互影响,可为什么法国博物馆展示的中国书法,无论是传统的、还是现代的却寥寥无几呢?  法国举行的中国书法展 我5-6岁的时候第一次接触中国书法,那是1960年,学校组织看了一部叫《从远方飘来的风筝》的法国电影,电影讲了巴黎蒙马特区的一个孩子,在树上看见了一只风筝,风筝下藏着一小片纸,纸上写着在西方小孩眼中像谜语一样的几个毛笔字。因为小纸片上几中国字的出现,这部电影在我的记忆中真切地存在着。 几年以后,中学老师给我们上了一堂生动的中国历史课,我即刻意识到要想了解中国和她的文化就必须懂得中国人的语言。为了提高我的汉语水平, 1979年底我去了中国台湾。 在此之前,我丝毫没想到在台湾逗留的几个月里的经验,会让我懂得个人的存在价值。我遇到了几位狂热学习书法的法国大学生,但当时觉得这种狂热是一种没有任何意义的异国趣味:他们天天活在新的文化环境里,但“有目如盲”。那时,我认为中国文化的奥义,我们外国人是无法理解的。所以外国人拿毛笔写书法,只不过是玩玩儿罢了。虽然我这样想, 但我下意识地不能接受这样的情况。 即便如此,我还是注意到一位法国朋友对书法很感兴趣,她甚至不上汉语课只去写书法。她比我早两个月回巴黎。她离开台湾后,我开始学习书法, 我想弄明白书法到底是怎么一回事。一拿起毛笔,我就马上感到无论是身体姿势、心理状态, 还是运笔动作,实际上都和小时候练钢琴时体会到的东西是相通的,书法就像音乐一样。第一次在宣纸上书写,我就有温故知新的感觉, 是触摸一个很久以前就熟知的东西, 是在音乐学习中已经领悟到、而现在需要发扬光大的东西。然而,这一瞬间只是后来漫漫长路上的第一步。  书法与音乐相通,毛笔书写像是一场演奏 1.练乐器或嗓音,都需要注意身体的姿势:跟写毛笔字的要求一样,端端正正地坐好,头顶着天,脚踏着地,手的虎口要圆、要空,腿不能交叉,后背不能靠着椅背。写书法或演奏音乐都要求自由、流畅,不能有任何羁绊。身体与环境的接触只是手指与琴键或手指与笔杆而已。 2.起笔、运笔、收笔是写书法的关键之处, 就像由乐谱小节构成的开篇、中篇、尾篇是乐谱的结构重点一样。书法起笔之前是落笔,音乐演出开始前也会有一段很短的时间,音乐家需要集中精力,而音乐家在“胸有成竹”的状态下,乐器、嗓子才能很自然地发出声音来。专心致志,才能顺意而行。音乐家、书法家也不能犹豫,三个步骤要一气呵成。书法的收笔阶段跟音乐收尾的阶段一样重要,同样不能疏忽,才能使音乐或书法一意贯穿始终。 3.我常常这样提醒我的学生:“要注意‘听’你们的毛笔!”这种矛盾形容法也说明了书法与音乐有很多共同之处:毛笔触碰宣纸就像手指触碰琴键一样敏感。不管声音是洪大还是弱小,都应该很清楚,不可以模糊。不管笔画是丰满还是纤弱,都要表达执笔人的意志。用笔锋还是用笔肚书写,感觉很清楚,是有音乐性的。触觉、视觉、听觉这三种官能引导着书法家和音乐家的手。看他们的眼神就知道他们的专心程度如何。公元2世纪蔡邕在他的《笔论》中就写道:“意在笔先”。他所说的“意”,我们在艺术家的眼神和气势中都能感觉到。 4.音乐家对演出的环境的感觉,就像书法家对纸上的空白一样敏感。摆在书法家面前的白纸就像音乐家周围悄无声息的环境一样。这两种空间的结构是艺术家用节奏建立起来的,它们最终都变成了有生命的空间。书法的存在完全凭据书法作品的存在。但书法作品不是艺术,可以说,挥毫的瞬间才是艺术, 还是像音乐演奏一样。写在纸上的笔画能让观者感受到书法创作时的节奏和生命力。  我在法国教中国书法 在中国台湾一年半的启蒙阶段结束以后, 我又到杭州浙江美术学院(现中国美术学院)学了三年书法。1989年,我回到了法国,受布列塔尼地区雷恩成人教育学院邀请,给12名学生上书法课。一个西方人教中国书法,听起来不可思议的,当时我拒绝了。一年之后,同样还是这12名学生,他们依旧期望能上我的书法课,我无法拒绝。 在12 名学生中,有3名毕业于美术学院、1名退休军人(他醉心于西方古典音乐和哲学)、1名退休化学工程师(他特别喜欢文学和美国锋缀杂色布片艺术)、1名年轻母亲(她刚开始学神学)、1名在社会医疗中心工作的秘书,(她也酷爱美国锋缀杂色布片艺术), 以及1名年轻导演和1名画廊经理等,女生比男生多。虽然他们家庭和工作环境都各有不同,但都在旅游、阅读或者看电影时见过的毛笔字,并对其抱着极大的好奇心。 学习书法的学生经常会有这样的预感:他们深深地感觉到这门艺术跟太极拳、气功、西方舞蹈或音乐有密切的关系,而且学习中国书法也可以让他们的心态达到安详、平和。对他们而言,中国书法是一种“完全不同以往”的新意境, 他们想借此告别日常生活的琐碎,从这其中吸取养料,找寻平和的心态。据我所知,最有学习动力的学生都有过很苦涩的生活经历,他们全身心地投入陌生的书法学习中,从而超越了生活苦难。他们需要体会天、地、人之间的联系,从而重新关注自己的身体、呼吸。心态也慢慢放松,书写之时,他们只是与书法同在而已。 几个雷恩美院的学生也多次来上我的书法课。有一个学生告诉我她是偷偷来上课的, 美院老师并不知情。1992年,我去波尔多时,曾向当地美院教育负责人建议开办书法班。但负责人几乎有点生气地说:“中国书法‘太中国化了’,它对学生的影响跟‘精神格式化’一样危险,学习书法会妨碍他们的自由创作。当晚上的选修课倒还可以!” 看来,她所认同的书法只是类似于“东方古玩”的选修课罢了。 80年代中期开始,“法中友协”请了一些移民法国的中国艺术家开办书法班。1989年,我从杭州回法后就希望在“法中友协”教授真正的书法课:学生要学习书法的五种书体(即篆、隶、楷、行、草),要了解中国历史上的书法家,要知道基本的书法理论,要去上海和绍兴兰亭书法学院上当地书法家的课。 在法国,从幼儿园到大学的学生都可以学习中国书法。布列塔尼地区的雷恩孔子学院在该市的第二大学为一年级专修汉语的学生设置了中国书法课,且得到了法国政府教育部的资金援助。 后来,在法国的一些文化协会和学校都可以学习中国书法,而且给6-7岁的小孩子上课并不难,姿势、笔法等对他们来说一点儿都不奇怪,他们能很自然地接受。但给年轻人或成人上书法课,就大不一样了:虽然他们都很感兴趣,但需要付出一定的努力。对他们而言,汉字、书法都很神秘。他们想要探索神秘,想通过写书法, 体会“人性最深奥的意境”。 1998 年,雷恩市司法保护机构请我做了一个特别的工作,我和一位现代舞蹈家和一位女作家合作,帮助少年犯解决社会安置的困难。活动第二天,我就看到青少年专心致志地写毛笔字。当他们学完基本笔画后,我建议他们用一支有1米多长的毛笔书写一个法语单词。他们都想写“PAIX”(和平)。在友好的气氛中, 他们在地上用硕大的毛笔随意地写下了巨大的字母,这让他们肯定了自己,不再感到环境和自己格格不入,也不需要用暴力来发泄了。  书法不是“纯中国”的艺术 大部分对中国文化感兴趣的法国人都知道书法是中国文化的核心,而且它和政治和人品相关联(瘦金体被成为“亡国之书”,赵孟頫的字有媚气),这种判断方式法国没有,法国政府文化部的官员到底是如何理解书法的? 一天,法国布列塔尼文化部造型艺术负责人对我说;“看您的作品有点儿别扭,因为我们不知道您到底是西方人还是东方人?”我一听他的话就想起一位名叫Jean-Claude ELOY (1938-)的法国音乐家,他曾采用日本禅僧的嗓音和音乐来创作了《Anahata》(1984)。我也想起来了名叫Sidi Larbi CHERKAOUI的比利时现代舞蹈家,他曾邀请20个中国少林寺的高僧来创作名为的《Sutra》舞蹈作品。为什么东方文化用于西方音乐、舞蹈是可以接受的,而用于造型艺术却不可以接受呢? 巴黎吉美国立亚洲艺术博物馆最近展览了41位日本书法家的作品。美国、欧洲不少博物馆都邀请过中国的书法家王冬龄先生(他是我在浙美学习期间的第一位老师)开办个人展览,但法国政府文化部至今也没举办过他的展览。 我觉得对法国大众来说, 日本书法可能更容易被接受:日语中的汉字书法节奏感很强,在图案纸上的假名书法装饰性很强。 而中国书法就没那么容易理解了, 它发自书法家内心, 并不是为了取悦于人, 除了达到“书道”目标外,别无所求。瑞士的汉学家毕来德在他的《汉字书写艺术》一书中第一次在欧洲提到了“书道”,并且从语言、历史、审美、哲学和心理学多个角度阐明了这一点。这本书受到了法国大众的好评,是学习书法的良师益友, 也有力地证明了要想了解书法艺术就必须亲自执笔的观点。  在所有的艺术形式中, 中国书法极为特殊, 因为它对执笔人有道义上的要求, 他必须学会获取天地间的能量并把它在书法作品中表现出来, 他的作品只有精神上的价值。心与手是连在一起的。西汉文人扬雄这样写道:“书, 心画也。”我刚开始学习中国书法时, 有些朋友不明白我为什么没有选择学习拉丁文或阿拉伯文的书法。我告诉他们这两者都注重寻找“美”, 即造型艺术上的美, 而中国书法的“美”, 不是字形的优美, 而是在挥笔的瞬间才能看到的美。中国书法内在的哲学意义是不容易被西方人理解的, 它的确是一种艺术, 但它更是一门哲学, 一种生活方式。 每次我参加在中国举办的书法展览时, 我总会听到这样的议论:“真让人惊奇, 虽然写的不是汉字, 可确确实实是中国书法!”听到这样的议论, 我就非常感动。对中国书法的研究最终让我用毛笔写起了我自己的母语——法语。在浙江美院学习的第三年, 也是最后一年, 我几乎想放弃了。我不明白为什么要花费那么多的时间来临摹中国古代书法家的作品, 不明白为什么不用我的母语来创作。我对自己的创作感到陌生。我迫切地想把法语用毛笔写出来, 过去法语和我只有语音上的联系——我用它说话, 用它唱歌。但此时此刻的语音期待着墨迹的出现。 如果说汉字是记录意义、声音和形状的载体, 那么法语则只是简单地记录声音的“符号”。拉丁文书法是否想用彩色插图和绠带饰来弥补它过于简单的字形呢?有一天,浙江美院的祝遂之老师对我说:“相对于我们的汉字, 你们法国的字母显得多么简单。”祝老师的看法对我来说很重要。我曾请他来看最初我用法语写的几篇书法。只有一张引起了他的注意, 那是我二十岁那年写的一首诗的第一句:“走过, 但不要再走, 时光飞逝”。词组的罗列,空间的选择,笔画的力度都接近于中国书法的审美意识, 即稳重地表现力度和坚定。祝老师说:“继续在这条路上走下去吧, 但不要放弃研究中国书法”。  之后我继续用毛笔创作法语作品, 并且继续享受中国书法的魅力所在, 也就是说, 挥笔之时, 动作或快或慢, 都是在全神贯注的状态下完成的。我写的法语字形很简单, 但很充实, 与拉丁文和阿拉伯文不同的是它并不追求完美。  1990年,熊秉明老师鼓励我继续在这条路上走下去。一开始的时候, 我写的是句子, 一句话就是一个艺术作品, 空间感和节奏感十足, 颜色忽深忽浅, 笔画时粗时细。后来我只写几个词组, 没有上下文, 造型完全独立化。渐渐地我开始写独字, 有时是因为我喜欢某个字的字意, 有时因为是一个连词, 我想让人忘记它的含义, 只欣赏它的造型。到最后我对字母越来越感兴趣, 用笔杆近一米的毛笔把它写得如同庞然大物。相对汉字而言, 笔画更简单了, 但我同样想表达它们形状的复杂: 如同是慢镜头一般, 让观者欣赏笔画之间的联系、若有若无的墨迹、从容不迫的气势、热情洋溢的线条和字母之间的空白。这些字母, 我只是为了它们自己而创作的。  在研究书法的时候, 我又发现了另一种创作方式, 就是笔画本身的艺术, 不是为了组成汉字或字母而存在的笔画, 但又的确是组成汉字或字母的线条, 汉字或字母呼之欲出,但并不表现出来。临摹书法时必须仔细地观察汉字, 对笔画的研究促使我将其从汉字中分解开来成为独立的一部分,当然这些笔画的创作仍然遵循起笔、运笔和收笔三个步骤, 因为这正是笔画的活力所在。 中国书法是非常独特的一门艺术,无论是完整(比如说小篆、隶书或楷书)还是抽象的字形(行书和草书), 都是为了表现执笔者的灵魂, 没有灵魂何谈生命?另外, 拿毛笔写书法和画画也大有不同。书法家手中的毛笔每前进一步都要小心翼翼, 凭感觉而前进。书法成败与否全在书法家是否再现了学习书法时的心得, 也就是说是否再现了活力、自然, 尤其是书法家的坦诚﹕“不是为了显示什么, 只是与笔同在而已。” 虽然中国书法的发展起缘于汉字, 但它的艺术和哲学内涵是世界性的, 并非是西方人触而不及的东西。 (责任编辑:admin) |