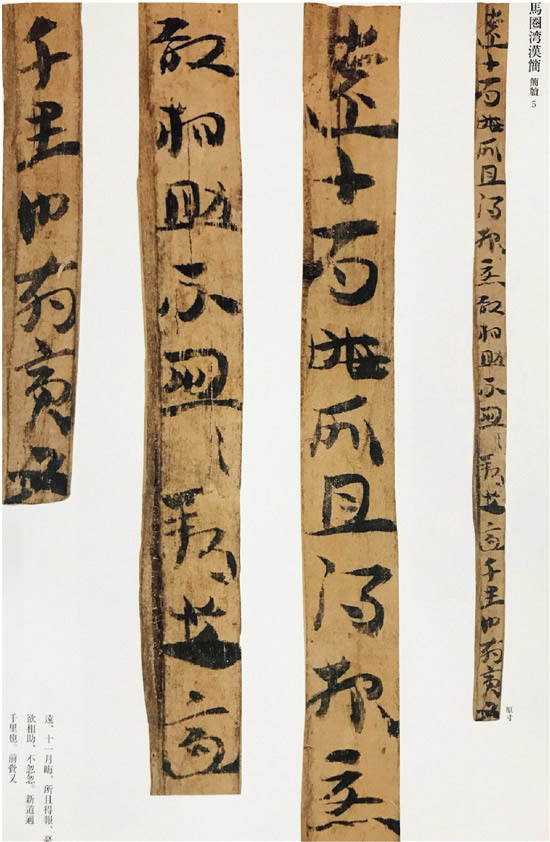

2017年秋拍在即,陈振濂与浙江美术传媒拍卖公司第三次高举“盛世国学”旗帜,以有效组织一年一度的书法公益专场拍卖,今年的主题为“简牍书法研究”,同样是以文献研究为宗旨的《简牍书法研究》应运而生。陈振濂的新学术论文《关于简牍史研究上的一个重要命题》在简牍史研究当中有着新意义,全文共有八个篇章。今节选两个章节,以见大概,全部学术成果,请关注原文。 缘起 世人皆以章草为汉隶衍生的辅助书体,过去郭沫若、郭绍虞论篆隶正草之辨时,都以隶为正,而“章草”为隶书之草写,曰“草隶”。于是学者们上推应该还有一个逻辑意义上的“草篆”,是正规篆书(多指秦篆)的草写——有汉隶正隶,有秦篆正篆,于是就有草体系统的“草隶”“草篆”。正草相间,十分合理。郭沫若在《古代文字之辩证的发展》中有一段名言:“故篆书时代有草篆,隶书时代有草隶,楷书时代有行草。隶书是草篆变成的;楷书是草隶变成的。草率化与规整化之间,辩证地互为影响”。 更进而论之,他还引用古人论草书的必然性: 南宋的张栻(号南轩,与朱熹同时)曾经说过:草书不必近代有之,必自笔札以来便有之。但写得不谨,便成“草书”。在此中,“写得不谨”那么必定先有“写得谨”的正体作为判断样板。“谨”是标准,“不谨”则是草书(草率之书或草稿之书)。 不但是郭沫若,郭绍虞在《从书法中窥测字体的演变》中也提到:“篆引之体不便于书写,又为了小篆要符合六书字例,对于原来形体变更不大、笔画仍繁,所以要顾到书写的便利,又必然会产生一种隶书。” 二郭均为此一行中的大专家,又都提出书法上的正草辩证关系,“隶书时代有草隶”,隶书是篆书(篆引之体)的接续。又生发出草隶——已有正篆;为了书写便利,又产生草篆;又已有正隶,再为了书写方便,又产生草隶。篆隶之间的关系,大率如是。 汉隶既以东汉碑刻如《史晨碑》《礼器碑》《曹全碑》《孔宙碑》等当然是毋庸置疑的“正”,那么作为它的“草”即从章草到隶草,按理应该是发生在东汉后期石刻隶书的正体出现之后;为了正体笔画繁难的缘故,于是又出现了书写方便的隶草(章草)以敷实用才对。 但是,正是近百年出土的大量竹木简牍,动摇了我们对这一现成结论的深信不疑。因为在东汉成熟汉隶碑版出现之前的西汉甚至战国秦楚之已经出现了章草或者“类”章草的情况出现。它似乎不是隶书的草写,相反倒应该是正体汉隶的早期初始状态。这与今天我们对书法史上隶书与章草之间的主次关系的认识正好相反。 解散隶法与“章草”正统的形成 梁庾肩吾《书品》有“草圣起于汉时,解散隶法,用以赴急。本因草创之意,故曰草书”。 张怀瓘《书断》:王愔云:“汉元帝时史游作《急就章》,解散隶体,兼书之。汉俗简惰,渐以行之是也。此乃存字之梗概,损隶之规矩,纵任奔逸,赴速急就,因草创之意,谓之草书”。 张怀瓘《书断》:“章草即隶书之捷,草亦章草之捷也。按杜度在史游后一百余年,即解散隶体,明是史游创焉。史游即章草之祖也”。 这就是说,从南朝齐梁到盛唐,当时的书学家们都一致认定:草书(章草)是隶书之“捷”,它是“损”(减少)隶之规矩,它是解散隶体隶法。在不同的人叙述中,“隶”始终是横置于“草”(章草)之前的一座山,一道坎。先有“隶”,再有解散隶的“草”。其先后关系一目了然。但是与我们研究简牍书法中的章草的史实却截然相反。 之所以会这样,我想应该有三个原因。 第一,未见新出土资料的时代局限。 南北朝到唐乃至宋元明清的书学家并未见到过战国秦汉简牍,简牍的出土是清末民国的事,面世不过百年而已,两千年前的古人没有见过,当然无法置喙其间;就像清末以前写书法史都是引用许慎《说文》所述,最多是“六书”说、仓颉造字及两周金文、秦书八体新莽六体,再早,就是河图洛书的神话故事了。但近百年的书法史,却会关注并追溯到更早3000年以上的殷商甲骨文。并不是古人学术不够好;而是他们没有机缘,看不到,不知道有一个出土不过百年的甲骨文而已。 第二,欠缺语词概念术语的梳理。 草书的出现,本身也是一个混乱的所在。“草书”是草稿书?“藁行”?还是连绵环转的艺术草书?不同时代不同视野之人定会有不同的解释角度。而且它是指“章草”?小草?行草?狂草?张怀瓘自己就说过,史游、杜度直到索靖张芝赵壹杨泉,甚至有《非草书》《草书势》《草书赋》的理论文献传世,但其实各家“草书”指的都是“章草”。只是后来草书发展到小草狂草,觉得这样混乱不清、混淆太过,于是才列一个“章草”之名以区别前者、而区别于后来的狂草大草而已。那么在早期文献中,一遇见“草”,千万要小心分析:有时并非指小草狂草,也并非指草稿书,潦草字,而是只指“章草”一项而已。不但“草”字如此,“解散隶体”的“隶”字也有如许多的名堂:“隶”者,指徒隶之身份乎?指汉魏六朝楷书乎?指古隶乎?指八分乎?指秦隶乎?指成熟东汉庙堂碑刻隶书乎?如不分析细密,必出差错,难免南辕北辙也。 第三,习惯依赖于树立经典偶像的传统思维模式。 从后继者的角度看,出土不过一百年的战国秦汉简牍草书(章草)在目前,大部分是被当作考古、历史、文献、制度等来对待;至于艺术上的分析、归纳、梳理,学术界艺术界还处在非常初步幼稚的阶段。比如我们在简牍研究中,文字释义考证,地域分布、出土地环境以及当时社会经济法律乃至医巫天文之道的分类,成果较为齐整;而关于它的书体书风的分类解读,则几乎是空白。但反过来,“章草”经典名人名作在汉以后的文献中,却是被“累层地”通过十几代史家塑造得历历可按,代表书家从史游、杜度、皇象、张芝、索靖、陆机以下,直到元明的赵孟頫、宋克;晚近的沈曾植、王蘧常;名作则从皇象《急就章》、陆机《平复帖》、索靖《出师颂》以下,一直到赵孟頫的《六体千字文》还单列“章草”一行,处处表明章草一系自史游以下是流传有绪、渊源有自的。在崇尚祖制、经典的文化心理控制和集体无意识控制之下,后代书法家当然取“章草”书系的名人名作的经典样式以吻合于书法史上的名家名作,而视刚刚出土不过百年又十分零乱不成系统的竹简木牍为无物了。战国秦简楚简和汉代敦煌马圈湾章草简、连云港尹湾章草简有这样明显的证据存在却仍然被忽略如许年,应该和这种长期笼罩在我们头脑中的“正统”思维的有意厚此薄彼的选择,是有密切关系的。 (责任编辑:admin) |