|

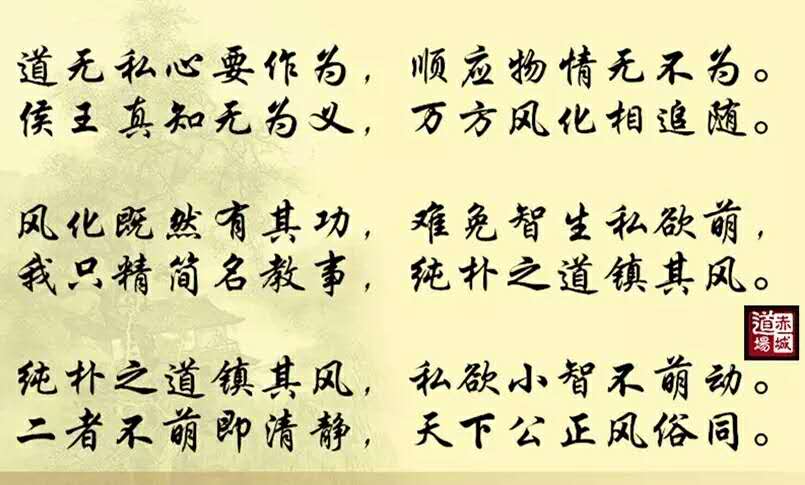

原文:道常无为而无不为。侯王若能守,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。无名之朴,亦将不欲。不欲以静,天下将自正。 注解:《道德经》分道经和德经两个部分,道经37章,德经44章,相对集中地阐述道和德两个主题。本章是道经的最后一章,与第一章着重讲“道”是有是无的本体论形成对应,本章着重讲“道”的效用,讲无为之“道”与无不为之效用的关系。 强调各自学说的效用,而非锐意强调其学说的逻辑合理性,是先秦诸子百家学共同的倾向,也是中国学术经世致用的一项传统,源远流长。但各家学说的思想内涵不同、关于社会建设的主张不同,经世致用的表现和自我期许也就不同。如《论语》载,“或问禘之说,子曰:不知也。知其说者之于天下也,其如示诸斯乎!指其掌”。禘是周天子奉先祖以德配天的祭祀仪式,也是中国古代敬天法祖信仰的最高体现。但非天子而行其礼仪,被认为是破坏礼乐制度的僭越,所以孔子推托说“不知”。“知其说者”是遵循这套礼乐制度的人,“之于天下”即治理天下。在孔子看来,遵循礼乐制度以治理天下,易如反掌。《中庸》里面也记载了孔子的这段话,“明乎郊社之礼,禘尝之义,治国其如示诸掌”。大意一致,但《论语》的说法委婉含蓄些,《中庸》的说法更直白。而儒家,正是这套礼乐制度的知识继承者和价值守护者。 与儒家守护礼乐制度不同,道家推阐无为而治的道化。“道常无为而无不为。侯王若能守,万物将自化”。同样讲治理国家的效用,儒家说只要按照礼乐制度办事,治国就像伸出手掌一样,很容易;而道家说“万物将自化”,与执政者伸不伸手掌没关系,万物自身就能合理化,所以更容易。其他的诸子百家学派,也同样强调各自学说的效用,创造出“理论自信”的各自版本。但是历史所给予的机会,并非诸子百家一律平等,都能像儒家、道家还有法家那样,在不同的历史时期被作为国家治理的基本方略或指导思想,一试身手。儒道法之外的墨家、农家以及宋钘、尹文学派等,都没有这样的幸运或者不幸,其思想理论是否足以致世太平,始终是个未知数。 就儒道法三家而言,由法家专擅权力的时期都很短,如秦朝、宋神宗元丰年间等。秦始皇奉行严刑峻法,元丰年间的宋神宗“乾刚独断”,都由于高度集权并且无节制用权而遭到社会抵制,验证出单纯的法家治国行不通,所以更多的时候,法家都躲在儒家的后面,以“内法外儒”、“阳儒阴法”的方式参预政治。儒家被用于治国理政的时间最长,但纯粹遵循儒家学说的例子却不易找到,即使像汉武帝那样舆论上宣称“独尊儒术”,实际上使用的也多是法家手段以及主父偃等人的纵横家招数,所以在中国历史上,儒家长期是政治的“面子”,至于“里子”究竟是什么,需要具体时代具体分析。 将道家学说应用于治国理政,既有过成功经验,也有过失败的教训。成功在汉文帝、景帝时,史称“文景之治”;失败在魏晋时,后人谓之“清谈误国”。同样将道家的“无为而治”学说应用于治国理政,何以产生成败两重天的巨大差别?这个问题需要结合具体的历史实践和时代环境进行比较分析,在这份简短的讲稿里,我们无法展开这样的分析,但通过效用有差别的基本事实,我们至少可以做出一个判断,即“无为而治”的道家政治理念,内涵并不像表面上看起来的那么简单,不能望文生义;实践中更不是一用就对,不是只要坐得住,天下就会治理得好。因为“无为而治”的提法具有极大的解释空间,既可以满足执政者的惰性,也呼应老百姓抵制过度干预的要求,所以在广受欢迎的同时,也存在被简单化误解的风险。 怎样的理解才算不是误解呢?老子不能复生,聚讼也就没有定论。但总结上述一成一败两个历史阶段的经验和教训,将经典理论与历史实践结合起来,对于深化我们的理解想必是有启示意义的。而且这样的总结,古人早就着了先鞭,带着那个时代的感受,理论叙述也就更真切,更鞭辟近里。 司马迁的父亲司马谈,是“文景之治”的亲历者,作为太史令,应该还是最留意文帝、景帝“无为而治”事件的目击者。在《论六家要指》中,司马谈这样叙述他对道家无为的理解,“道家无为,又曰无不为。其实易行,其辞难知。其术以虚无为本,以因循为用,无成势,无常形,故能究万物之情。不为物先,不为物后,故能为万物主。有法无法,因时为业;有度无度,因物与合”(《史记》卷130《太史公自序》)。从“其实易行,其辞难知”一句来看,司马谈的总结应该是着眼于历史实践的,而非理论思辨层面。就历史实践而言,道家无为的要义,首先在于不先入为主,不预设某个固定的治理模式、治理目标以为“本”,也就是不搞教条主义、本本主义那一套;其次在于以因循为用,也就是因应万物之情、遵循万物之势,法度的运用以适应时代和物理为准,所以机动灵活,因时制宜、因地制宜。显然,这样的“无为而治”,不是不作为,而是不放任主观意志胡作为,说白了,就是个“摸着石头过河”的经验理性思路。 西晋哲学家郭象,是魏晋“清谈”的亲历者。作为达官贵人、文人雅士们的思想沙龙,“清谈”的话题主要来源于“三玄”——《周易》和《老子》、《庄子》,话题中当然包括“无为”的问题。而据郭象的观察,当时人对于“无为”的理解,存在令人担忧的偏失,所以他利用注解《庄子》的机会,向沉湎于清谈的名士们示警,“无为之言,不可不察也。夫用天下者,亦有用之为耳。然自得此为,率性而动,故谓之无为也。今之为天下用者,亦自得耳,但居下者亲事,故虽舜、禹为臣,犹称有为。故对上下则君静而臣动,比古今则尧、舜无为而汤、武有事。然各用其性,而天机玄发,则古今上下无为,谁有为也”?因为“无为”之说在当时占领着舆论上风,所以郭象只能表达这种思辨性的异议,意即“无为”不是不作为,而是符合本来真性的动作行为。就符合本来真性的意义而言,古代的圣君贤相如尧舜汤武等,各做自己该做的事,所以全都是“无为”的。这样的“无为”之中,就包含着治理天下的种种实事,只不过剔除了自私用智的人谋诡计而已。对照“永嘉之乱”而西晋灭亡的历史,郭象的示警确实让人触目惊心。就连老庄的信徒、道教的宗师陶弘景都曾赋诗,为那个时代哀婉,“夷甫任散诞,平叔坐谈空。不意昭阳殿,化作单于宫”。夷甫是西晋时的清谈领袖王衍,平叔是曹魏时的谈玄名家何晏,二人都居有极高的政治地位。但在魏晋禅代之际,先有曹氏兄弟相煎,后有司马氏家族用政变阴谋取代曹氏,政治的最高层污浊不堪,所以何晏、王衍等虽身居高位,但没有人愿意为皇权扶持纲领,只以清谈的风雅撇开私天下肮脏的权力纠结。但随着“永嘉之乱”,五胡乱华,善清谈、好风雅的名士们无可避免地成了肮脏权力的殉葬品。王衍被石勒推墙塡杀时,说了这样一段话,“呜呼!吾曹虽不如古人,向若不祖尚浮虚,戮力以匡天下,犹可不至今日”(《晋书》卷43)。 所以关于“无为”、关于自由主义的不合作,我们有许多需要深思的地方。 附《诗译道德经》  (图文转载自赤城宾馆微信) (责任编辑:admin) |