|

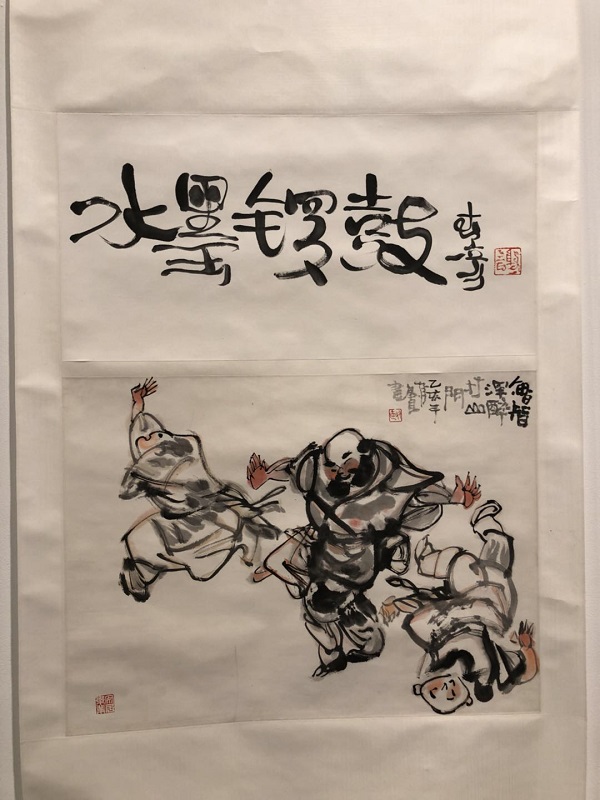

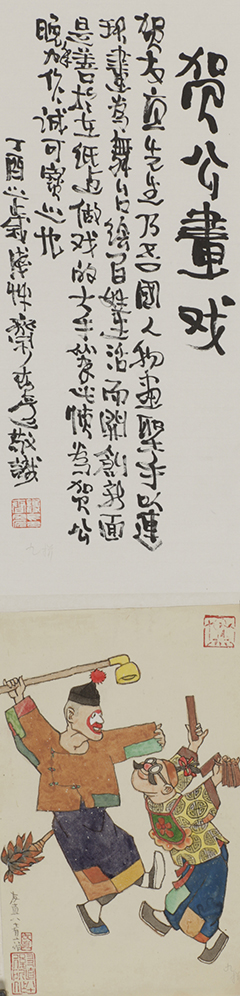

近代以来,戏曲人物画在中国是一种独特的视觉图像,其背后蕴藏着极为丰富的历史文化底蕴。而关于戏曲人物画。正在上海刘海粟美术馆展出“水墨锣鼓——中国戏曲人物画大展”便是对戏曲人物画的一种思考。据悉,这一展览因观众踊跃,主办方已将此展延期至3月30日,在此前与展览相关的“中国戏曲人物画研讨会”上,关于戏曲人物画的创作与借鉴,以及对戏曲人物画精神内涵的提炼,学术界与艺术界人士就戏曲人物画的“变形”展开了讨论。年近九旬的丁立人认为,变形得变得自然,发自内心,要变得有趣。而谢春彦则认为,变形与中国书法与文脉相通。 理解中国的文脉才能体会“变形” 李超(上海美术学院教授、上海刘海杰粟美术馆副馆长):这次戏曲人物画大展的主题就是围绕着戏剧人物画的“变形”,这个“变形”是一种中国画的,这种“变形”也只有中国的,土生土长的,理解中国文脉的艺术家才能体会这样的“变形”。但是这个“变形”又有开创性,它和西方的现实主义的理念也有融合的各种可能。  关良《戏曲人物画》 纸本设色 中国戏曲人物画,我们知道它从元代以来已经进入到所谓的美术时期的对象,在中国的美术史中,元以降,因为元曲的兴盛,中国戏曲的人物画提升到一个画种,它是做为绘画题材样式而出现。但是为什么历久弥新?几百年来代代相承,它内在的生命到底是什么?这里面实际上作为一种专题研究,作为一种专业的中国戏曲人物画研究会去承担这样的学术命题,我觉得很有前瞻性,很有挑战性,而且很有人文性。 当下我们作为生活在当代的艺术家,实际上我们现在特别强调文化和传承,中国戏剧人物画到底留给我们的文化遗产和艺术资源最精华的,这个需要学术的梳理和理论。我们一般来讲,中国戏剧人物画因为它有很多创作便捷的空间,画家懂戏也好,不懂戏也好,或者他非常热爱,或者他正在学习也好,他逐渐感觉到什么戏曲元素的东西在那里。比如戏曲当中的慢版、唱腔、念白,这些元素是超空间的,不是我们现实空间当中所有的。所以一开始它就具有了一种虚拟性、简约性和象征性。 我想这些元素的三个性,可能是对中国所谓的戏剧人物画的“变形”起到了一个重要的文脉的支撑。今天我们把这个话题打开,同时也要求我们也不要谈得过于腐朽,这个问题是一个高开低走,深入浅出的问题,是一个直接接入地气的,跟我们创作状态直接有关的东西。所以我们可以把问题亮出来。事实上,参展的艺术家已经通过自己的作品各显神通——已经对这个门道表露了他的看法,只是说他用他的画笔来体现他们的研究成果,他们的学术诉求。  程十发《太白醉写》 纸本设色 丁立人(知名画家):戏曲人物画是一定要变形的,倘若如实描写那倒不如照相了,关键是怎么变形,我以为要变得自然,得发自内心,要变得有趣。 谢春彦(中国戏曲人物画研究会会长、画家):中国画因为讲究线条, 是笔墨的艺术,变形其实与书法中的丑书有类似性,再比如儿童画因其天真都是变形的,傅山有一句话是“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”,作书宁追求古拙而不能追求华巧,追求一种大巧若拙、含而不露的艺术境界,这里面就有变形,与中国人物画写意的变形也是相通的。 中国当下的大多数画作的变形并不到位,变形要掌握一个度,这里面涉及自由度与难度的话题,这与文学中的夸张等都是相通的,真正的变形是有着自己的表达,并且是有所领悟的体会。  贺友直《醉打山门》 纸本设色 朱刚(上海刘海粟美术馆馆长):说到“变形”,我就想起八十年代的时候。当时,上海美协举办过几次“装饰画展”,参展作品都是变形的。我参加过一届装饰画展,就对变形产生了兴趣。我在八十年代写过一本书,叫《世界人物装饰画艺术》,上海书画出版社出版的,还再版了一次。书里有一章专门讲“变形”,我对各种“变形”的方法做了一个梳理。我现在画得比较写实,可以说在这次画展中独一无二的。其实,我也搞过变形的,甚至抽象的。 我的画为什么比较写实?其实与我学习的经历、工作的经历有关。跟我整个经历可能是分不开的。因为在美校的时候(我是76年进上海市美术学校的),我们受的教育是从苏联契斯恰科夫体系那一套教育方法延伸过来的,从入学第一天开始到毕业,整个教学过程其实就是一个写实的过程。陈逸飞的素描老师也是我的老师。另一方面,与我的工作经历可能也有关系,我83年到出版社当美术编辑,美术编辑是为他人做嫁衣的。绝大多数的作者喜欢写实的。我记得我的第一幅戏曲人物画,画的是徐玉兰扮演的贾宝玉,一袭红衣,举头吟唱“天上掉下了一个林妹妹”。当时徐玉兰王文娟看了我的作品非常喜欢。  叶浅予《戏剧人物写神形图卷》(局部) 戏曲人物画一直走过来,走到民国的时候,出现了关良、林风眠,影响至今。我想今天讨论“变形”,艺术总是要变的,就像刚才丁立人老师说的,谢春彦老师也说了,是要由心而发的一种变。艺术是一种创作,戏曲人物画是一种对舞台表演的重新创作,如果一模一样,把舞台上的东西搬到画中来,就失去了创作的意义。 戏曲它本身已经进行了一次创作,已经形成了程式化。对我们戏曲人物画来说,是要有一个再创作的过程。一个对舞台的理解,一个由心而出的“变形”。刚才谢老师还谈“丑画”,说戏曲人物画要天真活泼,不要油腔滑调。但我觉得,油腔滑调还不是最坏的,最可怕的是伪装成天真活泼,欺世盗名,愚弄观众。可贵的是,我们这个展览的作品都是纯洁的最棒的。 举办这次“中国戏曲人物画大展”。源于我2015年到刘海粟美术馆。当时,我记得好像是沈虎老师对我说,刘海粟美术馆有一个品牌,叫“墨戏·戏墨”,而且这个品牌展在世界好多地方都展出过,老外特别喜欢。后来我就想到,中国戏曲人物画研究会陈九他们每年也要举办一个戏画展,为什么不能把我们同城的两个展合为一体呢?把我们的戏曲人物画做得更大?今天,两个展终于合在一起了,形成了一股合力。 我们这种合力,一定会产生影响。因为,戏曲人物画的受众不仅仅是我们中国人,外国人对中国戏曲人物画也特别感兴趣。刚才,谢春彦在开幕式上说,我们还会到厦门做一个交流展,我们就是要把这个最中国的元素做大、放大,为我们民族的自信心强大尽力。  中国戏曲人物画作品展现场 陈九(上海朱屺瞻艺术馆艺术总监):说到中国戏曲人物画的“变形”,这个话题是一个学术问题,可大可小,我认为它不仅仅是个形式上的技术问题。也是一个如何从传统艺术里寻找文化资源的问题。刚才谢春彦会长他从一个大的角度考虑,如何能把“变形”这个问题谈透,我觉得是一个非常有意思的课题。 何为“变形”,就拿艺术家的视觉画面来讲,其实有各式各样的“变形”,西方也有很多的“变形”,我们去看毕加索的“变形”,从结构来看,他吸收了非州艺术特点,分解了一个图象并从几个角度来表现,呈现前所未有的视角"变形"感受。再比如丁老师的“变形”就不一样了。我看丁老师的画,他的色彩、线条、造型,似曾相识,那是从民间艺术中转变而来,有中国人特有的美学原理,这里有一个与西方人不同的美学的概念。而毕加索的变形看起来却又是支离破碎的,这个到底怎么回事,这个对比是在哪里。 我就觉得这个是和西方的艺术注重结构,中国东方的艺术注重于文学性或情感有关系。其实中国的艺术就是从书法而来,一说书法,就是从线条着手,用那支有弹性的毛笔能变幻出许多花头精来!我觉得,我们的变形就是强调我们主观感受,跟着感觉走。这就是我们所谓的“变形”。再来看看戏曲,因为中国戏曲是讲中国的故事,并用中国的叙述方法来表达。这就是我们的中国戏曲。强调做戏,有很多流派,这种流派就是艺术家强调各自表演方法,其实戏的内容己经家喻户晓,而演员如何表演很重要。这个很有趣。我就觉得,是不是一种首先在精神层面有考虑到的“变形”,它是叙事型的,又是抒情的。《牡丹亭》写杜丽娘“情不知其所起,一往而深,生者可以死,死者可以生。”那么也就是说他让一个活人和一个死人对话,活人和死人如何对话,而在中国戏曲里可以隔空对话。这就打破了常理的这个思路。如果按照西方的结构主义,它没办法叙述,它不能在一个空间里对话,但我们的戏曲可以在这种空间里交流。我们的画画在“变形”中也有这种启发,如果你完全借西方那种,便有了局限性。包括我们上海也有很多画抽象的,很多都是从西方那种借鉴过来的。但是我们回头看丁立人老师的画,刚才听他讲这个造型,很有意思,"我是借戏入画,戏为我画而化"。所以他在消化了戏后成就了他的画。我觉得中国画的变形还是要从中国的文脉与传统入手。  民间版画中的戏剧人物 季平(画家):我个人觉得研讨戏剧人物画,这个高度其实远远超出了“戏剧”这两个字,其实说的就是中国画里的人物画。这个“变形”话题的探讨,其实也是画好国画人物画的实质所在,与中国画所提倡的“似与不似”有着相同的意义,是对生活的高度概括和提升,是艺术的本质所在。中国戏剧中的很多艺术表现形式就是从生活中提炼创作“变形”而来的,如京剧中的“生、旦、净、末、丑”,“唱、念、做、打”等,把生活中的人和事通过艺术上形式化和程式化的提炼,经过这种很强烈的形式感和符号感,也就是通过“变形”来塑造中国戏曲艺术的所特有的舞台上视觉效果。中国画中的变形和“似与不似”就是中国画中所指的“写意”。线条和笔墨就是象戏剧脸谱服式和道具的独特手段,我们怎么样把中国画的材料,中国画特殊的线条、笔墨来塑造我们生活当中的一些景象或人物、事件。用象戏曲艺术手段那样,把生活中的故事也通过程式化和符号化,达到以景写意和以意抒情。我在想这个可能是我们画戏剧人物要找到的“似与不似”的变形点,而不是为了画戏而画戏或戏中人而已。有一位老师讲过,戏曲人物画有两种画法,一是从戏入画;还有一个是从画入戏。我喜欢第二种,就是从戏曲艺术的表现形式探索中国人物画的表现形式即如何“变形”,就是画什么戏并不重要。戏里的具体情节画面中你也找不到,完全是用自己的语言来构建画面中的人物和场景,来表达人世间的喜怒哀乐,或者说是传递一种精神的东西。 周卫平(画家):我的想法与季平老师还是蛮相似的,2016年第六届国际双年展我的作品入展,当时花了两三个月去做这件事情,就碰到这个戏曲“变形”的问题。后来我基本上放弃了故事情节,我说怎么画啊,用清平调,调很窄,因为是中国的元素,这一定要“变形”,不“变形”的话,这个故事情节怎么体现啊。想了这样,我就觉得这个很重要,真的是,最终体现中国元素,中国民族风,不要去过多考虑情节人物啊。后来这个观点得到张培础老师的认可。关于戏曲人物画,真的是“变形”发自内心,而且中国历史上这个戏曲就是要变形,另外,我觉得还是需要了解一些戏曲的故事、情节、人物造型的。  戏剧人物画 沈虎(刘海粟美术馆研究部主任):我记得当年我们的“墨戏·戏墨”展览到乌克兰去的时候,那简直就是轰动,整个乌克兰的城市,为了我们这个展览,作为像国庆一样大庆的展览。因为我当时设计的一个展览,开幕式是带有舞台效果的,完全是黑暗中间开的,就是几个用装饰艺术,也是用中国的元素,在黑暗间开幕。大家可以想像一下,黑暗中什么都看不到,就看到几个造型,老外就围着这几个灯笼,激动得简直是发疯一样。这个时候我们老馆长,是在黑暗中的发言,包括老外也是如此情况下发言。到开幕发言完以后,突然把灯光打开,这才看到周边展示的所有的画,还有其他的一些戏曲元素,观众一下子就是惊呆了。当时中国驻乌克兰大使说他从来没有见过像这种展览,有这么好效果的一个展览!这个展览后来到俄罗斯去,到德国去,到日本去,到加拿大去等等很多很多国家。到国内也是展览了很多地方。 说到戏剧人物画“变形”的问题,我在思考一个问题,中国的戏曲画和中国的戏剧,戏剧本身就是一个变形的产物。那么中国以水墨为主的,在宣纸上画画的,你不可能画得非常写实,做不到,这是材料的局限。另外,现在的矛盾在什么地方,我们再扯远一点的话就是教育的问题。其实中国本来的艺术,我记得有一次我到北京去,看到山东一个古代佛像艺术展,当时非常震动。整个造型完全是中国式的造型,有点变形的,不是很写实,跟西方的造型完全不一样,但是这类造型在传统中间,各个艺术门类中间是一脉相承的。现在回过头来看,这百年来其实很多中国传统的艺术已经丢掉了。现在有好多既想学西方的,又想变形的,所以脑子一混乱之后反而出来的东西不伦不类。所以从“变形”这个角度,感觉“变形”不是很容易的事情,它是一个从写实到漫画中间一个很长的路,这一段路是如何去把握的问题。变过头了就变漫画了,变不到位就没味道,所以这个火候就是如何把握,从这个角度,其实“变形”真非常难。 王震坤(画家、作家):我想戏剧画实际上是画家利用戏剧再唱他的戏,是画家在唱戏,既然是戏的话,这里面“变形”、夸张,改编,是必须的。戏剧,尤其是京剧是中国的国粹,它的人物造型、舞台化妆本身就是夸张。那里面的拷、靴子都是加高的,本身就是表演,他已经是很大的夸张了。那么一个原因是因为视觉传播的关系,以前也没有什么电视机,肯定是老远老远看戏,必须有比较夸张的一个视觉能分别出这个人是个什么行当,这个人是男是女,这个人是老年人还是年轻的姑娘,视觉的限制下,必须要完整。转到戏剧绘画上来说,我们在戏上做一个“变形”,就不是简单的二次创作了,它基本上已经是独立于戏剧、艺术这样的内容,在这个基础上再进一步的夸张,再进一步的变形。所以我看到成功的关良,他这些戏,我觉得他不是简单的去画一个,重现一个戏剧,他是借着戏剧这样一个形式来表达他想表达的东西,已经不是原来的戏。那么戏,一个字讲究唱功,还要讲究坐功。画戏画的人来说,我觉得他的唱功和坐功就是笔墨,他的舞台就是宣纸,或者就是画布。利用这个媒介表现出自己想要表现的内容,我的粗浅理解是这样的。 白璎(上海美术学院副教授、画家):这个话题实际上也是我平时思考比较多的,我的工作是教师,除了自己创作之外,平时还要在教学上要有一些思考。刚才沈虎老师提到的很多话题,尤其刚才各位艺术家所谈到的造型问题,这个也是平时我觉得一个重中之重的问题。人物画说白了就是把握造型,那么戏曲人物画实际上也是一个核心的话题之一。 刚才沈虎老师提到的中国人物画当中一个造型的独特性问题,我觉得这个独特性实际上是值得我们好好思考的。昨天我正好去看上博“山西壁画展”,包括四楼还有一个阿富汗地区的展览,我都看了一看。刚才在听的过程中我对造型有一些想法,我觉得造型,虽然现在画的是戏曲水墨人物画,这只是涉及到戏曲的造型,反过来看它还是在中国普遍意义上的人物塑性。这种塑性我觉得跟其他地域是不一样的,比如我以前去过伊朗,我看过很多的波斯细密画,包括我去纽约大都会博物馆,他有一个专门的波斯馆,里面全都是细密画。同样的从亚洲这个地域角度来看一个是伊朗地区的波斯细密画,还有印度他们也有细密画,日本有一些浮世绘,还有中国一些人物造型的绘画片断。我觉得三个地方的人物画造型都不同,从这个里面是不是可以思考一些话题,为什么不同?如果说我们在创作当中能从这些地区汲取一些营养或者有一些思考的话,我觉得会对我们戏曲人物画造型的表现手段,会有一些比较有意义的作用,这个是我个人的一些看法。另外我也觉得,我们现在搭建戏曲人物画这么一个平台,非常好。近代这些艺术家开创了很多各种不同的流派,我觉得像谢春彦老师、李超老师包括村言,如果再做一些理论方面梳理的话,我觉得这方面可能会有更大的推动作用。  贺友直先生戏剧人物 徐明松(上海人民美术出版社副总编、艺术评论家):今天讲的一个主题是“变形”,我有一个很深的感触,在中国所有的艺术样式当中,其中书法和绘画是利用二维平面来展示时空,但是戏曲是时空的,所有这些东西之间都是有它的互通性,有内在的联系。所以我由此想到宗白华先生总结中国艺术内在的生命意义意境阐发的时候,他说了一句,“线条是中国艺术的本源,中国艺术的线条性,它整个的舞蹈性可以在中国艺术的其它形式当中都可以看到。”中国艺术不管它的线条性、舞蹈性,根本性在于它的写意。所以写意的画,本身就是充分的“变形”空间。 这个展览展现得非常不错,不管从装饰,一直到绘画本身,做了一个很好的展示。可以看文脉,这个文脉的追溯,从关良等老一辈画家的戏曲人物画结合,跟我们当下这些艺术绘画创作,也是一个时间节点。由此我想到一个问题,戏曲人物画本身是开放性的,就是在创作的表现手法上,本身就是很多元的,实际上你可以看到丁立人老师的画,无论是吸引民间,还是在吸收西洋绘画,特别是现在绘画装饰性的这种表达,做了很好的嫁接。当然林风眠的绘画作品中,还有完全实现现下的这种表达。但我觉得从整个文脉的追溯,能把这个联系起来,所以展览思考是有深度。从这个角度来讲就像李超所讲,让展览能够成为一种学术思考,我们不是完全泛泛的成为一个文人雅集。 陈建辉(东华大学服装与艺术设计学院教学副院长):之前听京剧《贵妃醉酒》、《杨门女将》,我是一边听一边画,非常非常有趣,连我孙子都觉得好奇怪啊,总是不断地听,我春节期间也在北京家里不断地听,一边听一边画,很开心。本身戏曲人物,戏剧就是夸张的,最早孙先生跟我们上课的时候说,京剧里面好多学问,唱念做打,我们当时真的没有很好的理解,到今天在各位前辈的影响下,我也特别感谢诸位画家感染了我,我今天画戏曲人物画非常开心。 我在当初关于夸张、“变形”方面思考的不太多,我就是刚才朱刚馆长讲的时候,我们五十年代成长的这一代人,受苏联一些画的影响,受素描、色彩影响较大,但到了今天,其实我们都是由内而外自然而然的去画,没有想到“变形”那么多。 余启平(画家):戏曲人物画的创作,也是给我提供非常好的学习机会。水墨戏剧人物在中国美术史上,历史并不长,古代主要还是剪纸、皮影还有发展到版画,发展到近代才出现水墨戏剧人物。水墨戏剧人物其实是很难画的,刚才李超老师讲解决造型的问题,还有夸张问题,这个夸张问题其实非常非常难,尤其我们仔细看了关良先生的画以后,发现拿到笔之后就发现有关良这座大山在前面,你这个戏剧人物怎么画?后来我就发现,你再看看关良的油画、素描,他写生素描画那么好,油画画那么好,而他的戏剧人物画的那么傻那么呆,后来我总结几句话,他这个叫“深思熟虑的陌生”。我觉得这个就是我们讲“变形”,它和儿童变形是两回事,因为我们都受过比较正常的美术训练,你让我们再去变形,其实有很多限制在那里,学习关良这种变形,他这种深思熟虑的陌生,这是我一直想追求的,但是很难。  戏曲人物画展现场 变形是为了写其精神,借鉴古代与民间传统 顾村言(《澎湃新闻·艺术版》主编):我觉得“变形”本身,与书法、文学的一些修辞手法都通的,也可以说是绘画中的修辞。《诗经》国风里面也有比兴的手法,书法从甲骨文开始,就是从形而变来的。我们看各种书法,摩崖书法包括丑书的变形,其线条的变化与中国画作的线条很多都是相通的。我这几年做了不少中国古代艺术的寻访,如碑刻、壁画等,包括一些民间艺术,其实很多都可以见出“变形”的渊源,这里面探究起来,会非常有意思。我觉得对中国戏曲写意画,谢老提出“变形”这两个字,其实切入了中国戏曲人物画“如何写意”这样一个核心的问题,因为“变形”到最后其实并不是变形,而是体现画家本人的情绪、思想,写意就是写其意思、写其精神,之所以要变形,是不变形不足以写出画家的情绪与精神。刚才余启平说的“深思熟虑的陌生感”,我认为很有道理,变形并不是简单的,而就技法而言之前是充有分的造型把握与学习,其实齐白石的画也是这样的,他画的虾,你看他画工笔画的虫子画那么逼真,写实功力让人惊叹,他的写意性是建立在极工的基础上。丁立人老师说变形要变得有趣与天真,我以为很有道理,这是从内心来说,另一方面,现在部分画家的“变形”其实是没有写实功力的,也没有自己的想法与情绪,是为变形而变形,这我觉得是有问题的,必须要把这个充分掌握好以后再有一种陌生感,这与齐白石也是通的。这种“陌生感”是把自己的情绪、对人生的一些思考融汇进去。从中国绘画的变形来看,很多戏曲的元素,与民间包括汉代以来的一些雕塑、壁画、砖画等都通的,像汉代霍去病墓前的石雕那种变形,浑厚而具张力,读之让人震撼,而这个系统其实在民间传承中还是活的。就变形而言,我们一方面是跟远古的一些艺术传统要接续打通,还有跟民间艺术要打通,另外就是国外的也要借鉴,像非洲木雕之于毕加索,那种人类的精神性,那种雄浑、酣畅的精神都还是要吸收的。作品最终是要呈现出一种精神性来。 章涪陵(画家):中国戏曲人物画要做大,不光是有画展,还要有理论建设。我们创作的一个思路还应该更宽一点,像对关良先生就应该是历史的评价,当然他有他的历史局限性,实际上无论从“变形”,画面的处理等,我们在中国的历史上还可以有很多的东西可以从中吸取的,比如汉画像砖,还有前不久在上海博物馆里看到的北齐墓葬壁画,这些完完全全是我们中国民族的。包括洛阳有一个古墓葬的博物馆,它里面也有很多的东西都是在外来的佛教壁画传入之前的很多壁画,非常精彩的。我提出像这些都可以把它扩大,把它做大,也一定会给我们启发。  水墨锣鼓——中国戏曲人物画大展”研讨会现场 (责任编辑:admin) |