|

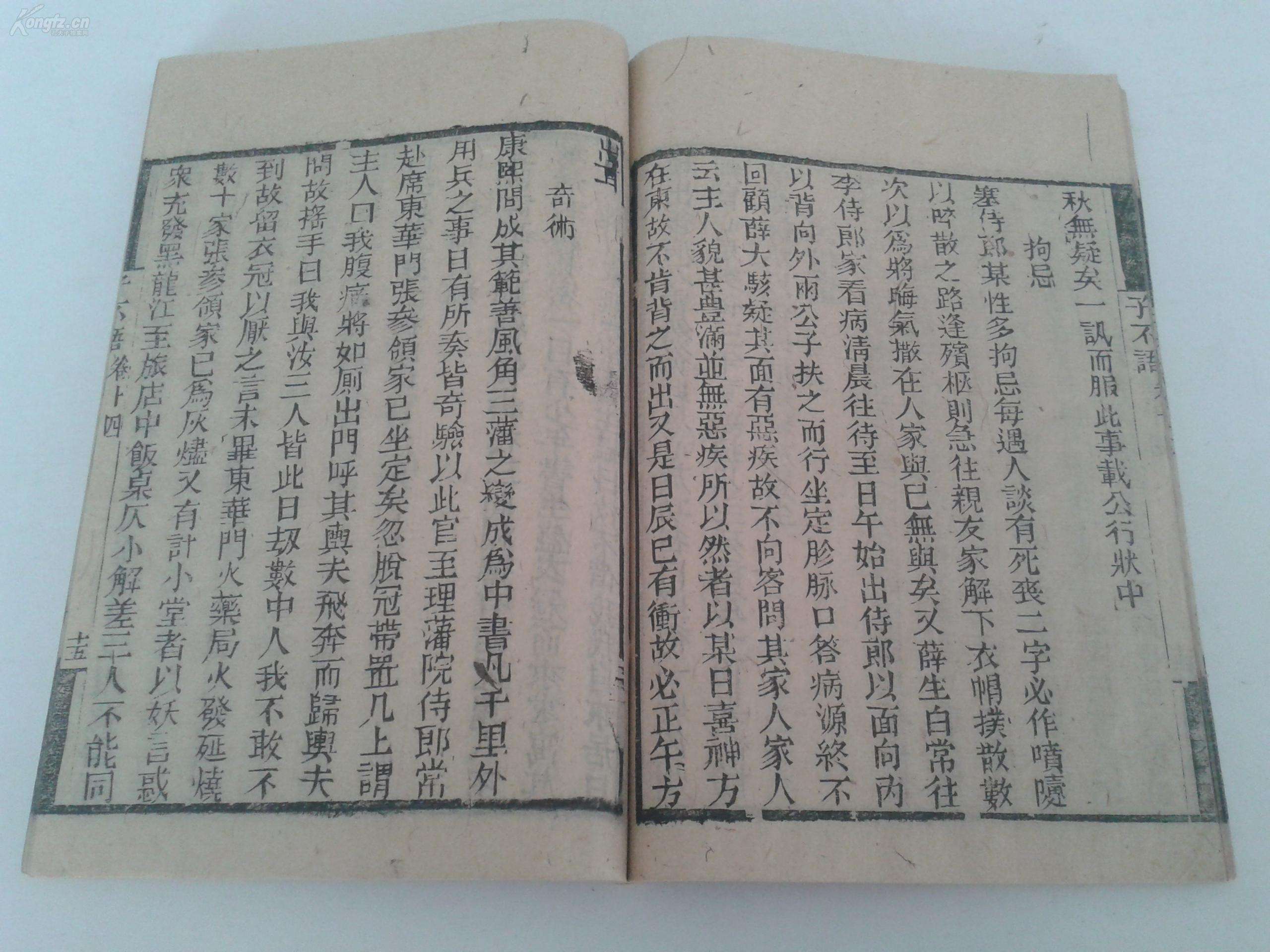

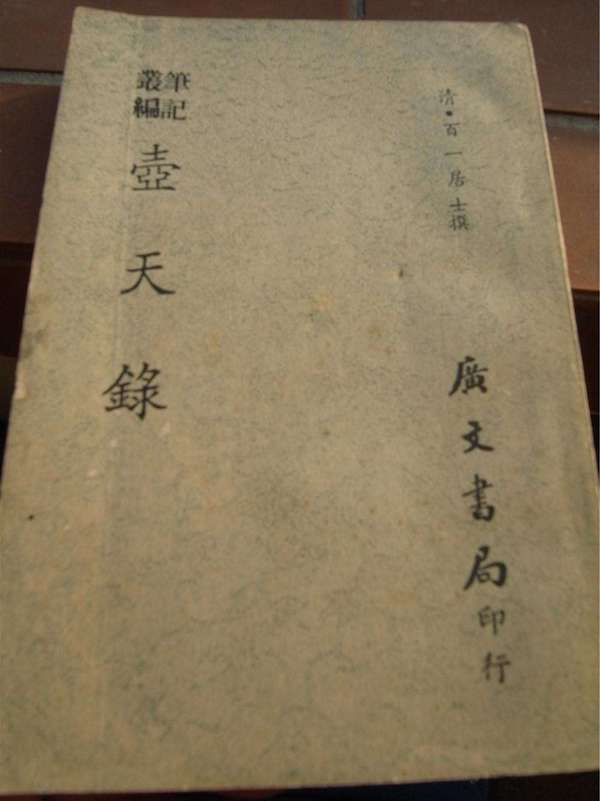

前不久,一位著名节目主持人在微博上说,他快四岁的儿子在晚上睡觉之前跟他聊天时,突然说自己的家在四川,“就在成都一点点,我的两个女儿还在那儿,一个15,一个10岁了,我已经好久没见到她们了,可能都快认不出来了,我想去四川看她们,然后再回来……”这段微博在网上引起不少的关注,很多网友都说这位主持人的孩子很可能是在说自己的“前世”,并开始对各种志怪书籍里的大量此类记录进行回顾,以证明这位主持人所言不虚。 的确,翻一翻古代笔记,此类记录不绝于书,那么这些记录是真是假,可信度又有几何呢? 一、乾隆宠臣是伯乐转世?  《子不语》 袁枚在《子不语》中写乾隆年间的重臣、文学殿大学士领侍卫内大臣来保,自称自己的前生乃是伯乐,来保兼管兵部及上驷院时,“每值挑马,百十为群,瞥眼一过,其毛病纤悉,无不一一指出,贩马者惊以为神”。七十岁以后,来保经常以闭目静摄养生,但相马的功力并无退化,“每有马过,静听蹄声,不但知其良否,即毛色疾病,皆能知之”。就连乾隆每次要骑马,都让来保先选视。有一次乾隆要外出,皇宫侍卫精挑细选了三匹马,“百试无差,将献上”,又不大放心,让来保把把关。来保当时已经老态龙钟,眼皮都下垂了,他用两根手指头撑开眼皮看了看,指着其中一匹说:“这匹可以,另外两匹跑不了远路。”侍卫们将信将疑,又试了一次,果然与来保说得一模一样,于是人们认为来保“伯乐转世”,所言不虚。  《阅微草堂笔记》 纪晓岚在《阅微草堂笔记》中写通政使罗仰山在基层做官时,被一位同僚排挤打压,“动辄掣肘,步步如行荆棘中”。罗仰山的性子本来就比较迂滞,渐渐地忧愤成疾,有一天郁郁枯坐之时,突然梦见自己来到一处山谷,但见花放水流,风日清旷,顿时觉得神思开朗,垒块顿消。他沿着清澈的溪水散步,来到一处茅舍,见里面坐着一位白发老翁,便上去打招呼。聊得起兴之时,老翁问他何以满脸病容,罗仰山就把自己搞不好“办公室政治”的事儿讲了一遍,老翁叹息道:“此有夙因,只你不知道便是了,七百年前,你的前生乃是宋朝的大画家黄筌,而你那个同僚的前生乃是南唐的徐熙(黄筌与徐熙并称“黄徐”,是五代宋初花鸟画两大流派的代表,素有“黄家富贵,徐熙野逸“之评)。徐熙的画品本在黄筌之上,奈何黄筌借着自己受到皇帝的崇信,长期排抑徐熙,使徐熙沉沦困顿,终生潦倒。徐熙对黄筌十分痛恨,此后这七百年多次轮回,未能相遇。今世业缘凑合,总算碰到一起了,当然要对你施加报复!天之道;有施必报者,人之情。即已种因,终当结果,你忍一忍吧!”罗仰山从梦中惊醒,从此“胜负之心顿尽”,没过几天,病也就好了。 还有《涌幢小品》和《浪迹丛谈》中都记载:南宋诗人、政治家王十朋,乃是高僧处严和尚的转世。据说王十朋的父母长期没有儿子,一家上下为此十分忧烦,各种烧香拜佛。政和壬辰正月,处严和尚坐化,不久之后的一天,王十朋的祖父梦见处严和尚回到家中,“手集众花,结成一大毯”,交给其祖父说:“你们家求此久矣,吾是以来!”然后就突然不见了。当月王十朋的母亲就有了身孕,至十月而生下王十朋。据见过处严和尚的人回忆:“师眉浓黑而垂,目深而神藏,儿时能诵千言,喜作诗。”再与王十朋相比照,“眉目及趣好类之,且符所梦,又谓师死之月,汝即受胎”。但也有一点不甚相似,就是处严和尚擅于书法,而王十朋“颇拙于书”,因此王十朋还自嘲:“汝前生食蔬何多智,予今生食肉何许迂。” 二、马新贻转世竟然为猪?  《洞灵小志》 不过要说古代记录“名人转世”最多的笔记,还要说是民国学者郭则沄所撰的《洞灵小志》,简直称得上五花八门,要啥有啥。 先说“名人转名人”的。晚清重臣张曜的姑父,在咸丰年间组织团练,抵御捻军和太平天国的进攻。有一次固始被围七十余日,形势十分危急,张曜的姑父带着团练们去固始解围。夜间赶路,正好走到汤阴县,他拜谒了岳王祠,当夜睡觉时,突然梦见岳飞和张飞一起来家中做客,岳飞指着张飞介绍说:“你的妻侄张曜,乃是张飞的转世,我特请他来助你一臂之力。”果然在接下来的战斗中,张曜“力战解围”,立下战功。 再说“名人转普通人”的。杭州一户姓钱的人家要生孩子时,其父梦见一阵猛过一阵的敲门声,最后一个材官破门而入,高喊:“年大将军来拜!”姓钱的很惊讶,从来不认识什么姓年的大将军,“方逡巡间,大将军已下舆入内室”,这时内室传来婴儿的哭泣声,“而家人报生女”,这时姓钱的才恍然大悟,原来女儿是年羹尧转世。 同样离奇的还有胜保的转世。胜保是第二次鸦片战争时期,跟僧格林沁一起在通州八里桥大战英法联军的清军将领,此人骁勇善战,但是为人飞扬跋扈,后来被慈禧太后赐令自尽。他有一个门生姓何,为归德府息新通判,何通判的妻子怀孕待产时,他感到疲惫不堪,坐在椅子上小憩,突然梦见胜大帅来访,赶紧去迎接,只见胜保“容色惨沮”,脖子上系着一道白绫,对何通判说:“我觉得很闷很难受,喘不上气来,你帮我把这道白绫解开一点儿……”何通判赶紧帮老上司解开白绫,“似闻血腥,觉而心恶之”,这时候他已经从梦中醒来,家人来报:夫人生了个女孩。这女孩长大之以后,容貌很像胜保,脸上有一块黑斑,与胜保生前脸上的黑斑相仿佛,“于是汴中喧传何女为胜将军转世,无敢下聘者”。 只不过郭则沄三观不正,竟把这两个女孩的转世说成是“报应”,年羹尧嗜杀,胜保好色,“故同罚为女”,搁到现在,就这两篇笔记,就能把作者的前途彻底断送了! 当然,最惨的还是“转世为畜生”的。据说光绪戊寅年间,太仓双凤镇有个屠户在宰猪时,在猪肚子里发现腹壁上刻有“马新贻”三个字,吓得当地人好一段时间不敢吃猪肉,盛传那只猪是遇刺的两江总督马新贻转世。马新贻遇刺的原因非常复杂,涉及到清政府对湘军势力的裁抑等等,但在当时盛传他是陷害自己的结义兄弟,刺杀他的刺客张汶祥乃是为自己的好友报仇雪恨,所以时人都痛恨马新贻,当然在转世的安排上不会给他什么好位置。 三、“童谣”真的是凶兆吗? 对于“转世”,很多人是宁可信其有,而笔者却不这么认为,因为如果仔细分析记录“转世”的笔记,以小说居多,诸多地方进行了虚构、夸张和杜撰,这里面最典型的一个例子,就是本文开端的那个来保自称“转世伯乐”的故事。同样是出自袁枚的记载,我们不妨看一看他在《文学殿大学士领侍卫内大臣来文端公传》中是怎么写的。在这篇严肃的传记文中,有这样的记录:“公尤长于相马,尝与史铁崖相国同坐政事堂,闻墙外马行声,曰:‘此良马也,白身而黑蹄。’史公曰:‘闻声知良,容或有之,若隔墙兼知其色,则吾不信。’遣人视之,果如公言,乃叹曰:‘公前身是伯乐耶?’公笑而不答。”——很明显,来保在当时也许享有“再世伯乐”的美誉,但他本人对此的态度是一笑了之,不置可否。 袁才子的脑袋是十分清醒的,正史是正史,小说是小说,正史必须实事求是,小说不妨杜撰演绎,如果有人非把小说当正史看,那只能说明他连文章的基本分类都没搞清楚。 即便是抛开小说虚构层面不谈,所有的这类转世记录也都大可质疑。首先是没有足够的人证、物证,多半来自造事者自述梦境,人们对梦境的回忆本来就是模模糊糊不甚确切的,阐释梦境更是公说公有理婆说婆有理的事情,造事者倘若想让别人往某个方面去想,稍微在说梦时加些心理暗示即可达到目的;其次,我们看类似张曜的姑父宣称妻侄是张飞转世,王十朋的祖父称孙子是处严和尚转世,都很明显有往脸上贴金的目的,而且熟读中国史的人,应该明白张曜的姑父有藉此振奋军心的目的,与“大楚兴,陈胜王”乃是一路,而说马新贻转世为猪,更是赤裸裸的泄愤……这种事要是都能信,那咱们还是相信历朝历代给帝王立传时,开篇一定要写的“蛟龙其上”、“赤光绕室”和“神授一丸”吧! 至于儿童的信口开河,更是不能轻易相信了。儿童由于生长发育的原因,语言的表述往往不那么清晰,不过如果读者有兴趣试试,在言谈中故意省略主谓宾、一句话缺少几个关键词,会形成一模一样的效果。中国古代专有一种对“童谣”的迷信,“千里草,何青青。十日卜,不得生”之类的,仿佛是祥瑞或凶兆,其实不是成人为了扰乱政局故意教孩子们唱的,就是后人对某些词句穿凿附会的解释。  《壶天录》 清代百一居士所著笔记《壶天录》中写过这么一件事。扬州西门外的元宝塘有个姓张的牧童,“性慧而狡”,一天放牛时闲得没事,跟街上的人们说:“我今天放牛时,与仙姑相遇,她传授我能治百病的仙法。”有那泼皮无赖就开玩笑问他是哪家仙姑,他说是城隍夫人的使女,大家正在嘻嘻哈哈,他突然大喊一声“仙姑来也”,人们看他神色严肃,都害怕起来,一起膜拜于地,请仙姑现身。牧童口中喃喃自语说:“仙姑说了,缘尚未到,先让我给你们治病,百日后再现身。”有人就把家中病人带来,牧童“即索笔书符,焚水碗中饮之”,第二天病人果然好了,“于是城厢中哄传仙姑治病,求符水者络绎不绝”。牧童一家可算发了大财。谁知扬州县令是个明白人,他知道牧童在装神弄鬼,而最早那个喝了符水治好病的患者,不是“托儿”就是病人本身已经到了康复期,于是把牧童及其父母抓来一审。牧童果然对诈骗一事供认不讳,县令勃然大怒,“复重责其子而逐之,群谣遂息”。 做父母的,对本来就缺乏理性,言行随意性很强的孩子不好好教育,反而还纵容他胡说八道,甚至利用其荒诞的言行,达到追名逐利的目的,实在是可恶至极……而在21世纪的今天,面对大众科学素养有待提高,国家对科普宣传教育日益重视的形势,我们应该怎样面对孩子可能只是信口开河的“古怪言辞”,是付之一笑不做深究,还是添油加醋大张旗鼓,值得每一位家长深思。 原标题:叙诡笔记|偏要杠一杠“转世”这件事儿 (责任编辑:admin) |